ما بعد موت الإله و'نقص المقدَّس': مارتن هايدغر بين الكينونة والغياب الإلهي – نحو تأويل جديد للانتظار في زمن التَّقنية

فئة : مقالات

ما بعد موت الإله و'نقص المقدَّس':

مارتن هايدغر بين الكينونة والغياب الإلهي – نحو تأويل جديد للانتظار في زمن التَّقنية

أولاً: الانطلاق من نيتشه: من "موت الإله" إلى "نقص المقدَّس"

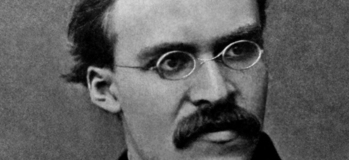

1.1. نيتشه وتأثيره الحاسم: انهيار الأسس الميتافيزيقية

لم تكن مقولة "موت الإله" التي أطلقها فريدريش نيتشه صرخة لاهوتية بسيطة، أو إنكاراً لوجود الخالق، بل كانت تشخيصًا فلسفيًّا كارثيًّا لانهيار الأسس الميتافيزيقية التي ارتكزت عليها الحضارة الغربية منذ أفلاطون. "الإله" هنا يمثل القيمة العليا المطلقة، المرجعية الثابتة التي منحت معنىً وغايةً للحقيقة والأخلاق والجمال. إن موت هذا الإله يعني، ببساطة، أن المركز الثابت للعالم قد تهاوى.

إن وضوح هذا الانهيار، يكمن في تحوّل هدف البحث الفلسفي من البحث عن "العلل الأولى" و"المُتعالي" إلى التركيز على "الإرادة" (إرادة القوة النيتشويه) أو "الوجود-هناك" (Dasein الهايدغري). لقد أصبحت الحقيقة، في ظل هذا الموت، مجرد تفسير إنساني لـ"ما وراء"، مما يفتح الباب أمام العدمية. هذا هو السياق الذي ورثه هايدغر، حيث لم يعد السؤال هو هل الإله موجود؟ بل ماذا حدث لـ"مكان" الإله؟ وماذا عن الكينونة ذاتها التي كانت دوماً تُفهم من منظور الإله؟

1.2. إشكالية "نقص المقدَّس"

يعيد هايدغر تأويل تشخيص نيتشه جذريًّا، محولاً "موت الإله" إلى مفهوم "نقص المقدَّس" أو غياب الإلهي. يرى هايدغر أن المشكلة ليست في الإله الذي غاب (بالمعنى اللاهوتي)، بل في غياب "الإلهي" ذاته كأرضية خصبة لظهور المقدَّس.

إن هايدغر لا يبحث عن إله الأديان المُتعالي، بل يبحث عن القُدرة على استشعار المقدَّس، تلك الهبة التي تسمح للكينونة بالتجلي. هذا الغياب المُضاعف يشرح زمننا الحالي:

*- لم تعد هناك مرجعية إلهية ثابتة.

*- الأهم، لم يعد لدينا الأساس الوجودي الذي منه يمكن أن ينبثق إله جديد أو أن يعود الإله القديم.

إن غياب الإله، وفقاً لهايدغر المتأخر، هو في جوهره حجب للكينونة؛ ففي لحظة الغياب هذه، ينكشف جوهرنا كـ"وجود مُلقى" في زمن لا يستطيع أن يستوعب فيه "الكشف" أو "الهبة". هذا الغياب هو ما يُميِّز حقبة الحاضر: حيث لم يعد الإله القديم موجودًا، ولم يأتِ الإله الجديد بعد. نحن نعيش في زمن الانتظار، الذي يتميز بـ"نقص المقدَّس".

ثانيا: التَّقنية كـ"خطر مُحتجِز" ونَسفها لـ"الإلهي"

2.1. مفهوم الـ"غِشْتيل" (الاحْتجاز/التقييد) وابتلاع "مادة الاحتياط"

يرى هايدغر أن الخطر الأكبر الذي يُعمِّق غياب المقدَّس ليس التكنولوجيا كآلات وأدوات، بل جوهرها العميق المُتمثل في الـ"غِشْتيل"؛ أي الاحْتجاز أو التقييد. هذا المفهوم لا يمثل مجرد فعل إنساني، بل يمثل "قَدَر" وجودي يُهيمن على طريقة رؤية الكينونة للعالم.

الـ"غِشْتيل" هو الإطار الذي يُجبر الإنسان على رؤية كل ما هو موجود في الطبيعة والمحيط كـ"مادة احتياط"؛ أي كمخزون للطاقة والموارد يُمكن "اقتضاؤه" واستدعاؤه في أي لحظة. العالم يفقد "سحره" و"كشفه"، ويصبح مجرد مُستودع.

مثال:

سدّ نهر الراين والاحتجاز: لا يكتفي هايدغر بالنظر إلى سدّ نهر الراين كأداة هندسية. بالنسبة إليه، فإن بناء هذا السد يُجسِّد جوهر الـ"غِشْتيل". إن النهر لم يعد "ظهورًا" طبيعيًّا، ولا "هبة" تسقي الأرض وتوحي بالشعر، بل أصبح "أمر إلزامي" للطاقة الكهرومائية. الـ"غِشْتيل" هو عملية "اقتضاء" النهر ليصبح موردًا. هذا الاقتضاء ينسف العلاقة الوجودية بين الإنسان والنهر، ويُحجِّم النهر إلى مجرد "مُكوّن" في شبكة طاقة، وبذلك يُحجب عنَّا ظهوره كـ"هبة" طبيعية أو كـمكان للكينونة، حيث يمكن أن يتردد صدى المقدَّس.

2.2. الحجب الوجودي للمقدَّس وتقويض "الدازاين"

إن هيمنة تمنع الإنسان من رؤية أو اختبار المقدَّس. التَّقنية لا تترك مجالاً لـ"الوجود العفوي" أو لـ"الهبة" (التي لا تُطلب ولا تُقتضى)، ومن ثم لا تترك مكانًا لظهور الإلهي. فكل شيء يجب أن يكون محسوبًا، مُحضرًا، وفعّالاً.

التفصيل الوجودي: يتم الربط هنا بين الإنسانية كـدازاين أو "الوجود-هناك" – الذي هو "راعي الكينونة" – وبين تقويض الدازاين ذاته. الدازاين، المُكلَّف بالقلق على وجوده، يتحول تحت هيمنة التَّقنية إلى مجرد "مُستهلِك" أو "مُشغِّل" ضمن منظومة. لم يعد الكائن البشري هو المكان الذي "يُفكر فيه الوجود"، بل أصبح مجرد عنصر وظيفي يُنفذ أوامر النظام التقني. هذا التحوّل يُفقد الإنسان قدرته على "الإنصات" إلى "همسة" الكينونة، ويقطع الصلة الأخيرة بـ "المقدَّس" المحتمل.

ثالثا: الكينونة، الشِعر، والفن كـ"ملجأ للانتظار"

3.1. اللغة كـ"مسكن الكينونة" ودور اللغة الشعرية

إذا كانت التَّقنية هي القدر الذي يُحجِّم العالم ويُضيِّقه، فإن هايدغر يجد في اللغة الملجأ الوحيد الذي يمكن أن يُعدّ الطريق لعودة الكينونة أو ظهور المقدَّس. بالنسبة إليه، اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي "بيت الكينونة ".

إن اللغة العادية، لغة الإعلام والتكنولوجيا والإدارة، هي لغة "هرمسية" (تحجب الكشف وتُقدِّم الحقائق. على النقيض تمامًا، تقف اللغة الشعرية التي "تُسمِّي المقدَّس" وتُعيد فتح العالم للكشف.

المثال المُلهِم: تحليل قصيدة هولدرلين والـ"رباعية": يذهب هايدغر إلى الشاعر الألماني فريدريش هولدرلين كنموذج للشاعر الذي يعيش في زمن "نقص المقدَّس"، ولكنه يستعد لعودته. في تحليله لقصائد مثل "الراين"، يكتشف هايدغر الـ"رباعية":

الأرض: ما هو صلب ومُتحمِّل.

السماء: ما هو شفّاف ومُنير.

المائتون: البشر الذين يواجهون الموت كحد لوجودهم.

الآلهة: الكشف المحتمل للإلهي.

هذه "الرباعية" ليست مجرد عناصر طبيعية، بل هي الفضاء الوجودي الذي يتأسس فيه المقدَّس. الشاعر، عبر اللغة، "يُلمس" هذه الرباعية ويُثبتها في الوجود، وبهذا يكون الشِعر هو فضاء ظهور الإلهي.

3.2. دور الشاعر والفنان: المؤسِّس والكشف

يُطلق هايدغر على الشاعر صفة "المؤسِّس"، وهو ليس مجرد مُعبِّر عن المشاعر، بل هو الذي يستبق وصول الإلهي، ويُعدّ له المكان في اللغة وفي العالم. إنه يشبه النبي في زمن الغياب.

العمق الفلسفي: إن هذا الفعل (الشعر/الفن) هو المقابل الوجودي لفعل "الاحتجاز" التقني.

الاحتجاز التقني: يُخفي الكينونة ويحجبها ويُقيدها.

الشِعر/الفن: هو فعل الكشف؛ أي "اللاحجب" أو إزاحة الستار عن الحقيقة.

في العمل الفني (مثل اللوحة أو القصيدة)، لا يتم تصوير الشيء، بل يتم "إحضار" الكينونة إلى الوجود. وبهذا، يمثل الفن والشعر ملاجئ حقيقية، أو "واحات" انتظار في صحراء التقنية.

رابعا: الأمل الهايدغري: "الجلب" والانتظار النشط

4.1. "فقط إله يمكن أن ينقذنا": تفسير "الإله" المُنتظَر

في حواره الشهير مع مجلة "دير شبيغل"، أدلى هايدغر بعبارته القوية: "فقط إله يمكن أن ينقذنا". يجب تحليل هذه العبارة بحذر عميق. إن "الإله" الذي يتحدث عنه هايدغر هنا ليس بالضرورة إله الأديان المُتَعَارَف عليه (الإله اللاهوتي)، بل هو "الإلهي" المُنتظر، وهو القوة الوجودية القادرة على كسر قيود التَّقنية. إنه يعني أن الإنسان، بصفته مجرد في قبضة التَّقنية، غير قادر على تحرير نفسه بنفسه. التحرر يتطلب "قفزة" أو "حدوثًا" يأتي من مصدر آخر، من خارج نطاق التفكير التقني السائد. هذا المصدر هو ما يمكن أن نسميه "الهبة" الوجودية أو الإلهي الذي سيعود للكشف.

4.2. الـ" جلب": الانتظار النشط كموقف عملي

ما هو الموقف العملي المُمكن للإنسان في هذا الزمن الكارثي للغياب؟ يقترح هايدغر الـ"جلب"، والذي يُترجم أحياناً بـالتخلي، أو الهوادة، أو الانفتاح. إنها ليست سلبية أو استسلامًا، بل هي الانتظار النشط.

المثال: التخلي كاستخدام واعٍ للتَّقنية: إن هي القدرة على استخدام التَّقنية (كالأدوات والأجهزة) دون أن نسمح لها بأن تُحَدِّد كينونتنا أو تُملي علينا طريقة رؤية العالم. إنها أن نكون قادرين على "الرفض" و"القبول" في آن واحد. إنها القدرة على الانفتاح على "الكشف المحتمل"؛ أن نكون "رعاة الكينونة" المُنتظرين، المستعدين للإنصات إلى "همسة" المقدَّس عندما يقرر التجلي.

نحو ميتافيزيقا جديدة للمقدَّس

يُمكن تأكيد أن مشروع مارتن هايدغر المتأخر هو محاولة جذرية لـتأسيس ميتافيزيقا جديدة للمقدَّس، تبدأ من الأرض (الأرض، السماء، المائتون، والآلهة) وليس من المطلق المُتَعَالِي المُفارِق. لقد نقل هايدغر مركز الثقل من سؤال "الوجود" (بالمعنى التقليدي) إلى سؤال "مسكن الكينونة" وكيف يمكننا أن نُعدّ له مكاناً في زمن الغياب. إن غايته هي إخراجنا من الطغيان الميتافيزيقي للتقنية عبر إعادة الاعتبار للغة، الشِعر، والفن كأماكن للانتظار النشط لعودة الإلهي.

النقد:

هل يمكن الهروب من التَّقنية بهذه الطريقة؟ هل يمكن حقًّا ممارسة "التخلي" في عالمٍ أصبحت فيه التَّقنية نسيجًا أساسيًّا للوجود الاجتماعي والاقتصادي؟ هل نظرة هايدغر "شِعرية" إلى حد عدم القدرة على تطبيقها عملياً؟

ما هو مصير الأديان القائمة في ظلّ هذا "الانتظار" الفلسفي؟ هل الإلهي الهايدغري يُمثِّل بديلاً حقيقيًّا للأديان الإبراهيمية، أم إنه مجرد إحياء لمفهوم وثني أو جمالي لـ "المقدَّس"؟

النقد الأخلاقي والسياسي: كيف يمكن لفلسفة هايدغر أن تُجيب عن تحديات العدالة والمساواة في زمن العولمة التقنية، خاصة مع الجدل المثار حول علاقته النازية، وهل يمكن فصل رؤيته الفلسفية عن موقفه السياسي؟