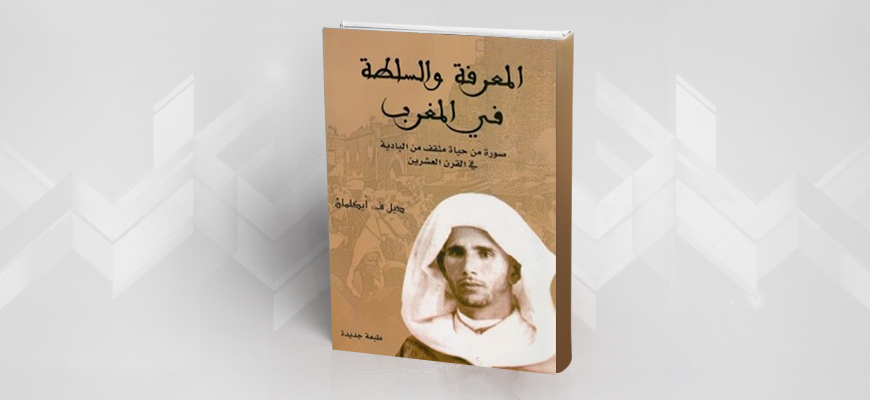

قراءة تحليلية لكتاب المعرفة والسلطة في المغرب للأنثروبولوجي ديل ف. إيكلمان

فئة : قراءات في كتب

قراءة تحليلية لكتاب المعرفة والسلطة في المغرب للأنثروبولوجي ديل ف. إيكلمان

1- مقدمة:

تم اختيار هذا الكتاب محط دراستنا لعدة اعتبارات، نراها من الأهمية بمكان، خصوصاً وأننا بصدد مادة بطبيعتها تفتح المجال للنهل من جميع القضايا المرتبطة بالأنثروبولوجيا. وإذا تعلق الأمر بقضية من صميم الانتماء إلى هذا الوطن، كما هو الأمر في هذا الكتاب، والذي يستحق عناء التحليل، ويستوجب أيضاً قراءة متأنية، نقدية متفحصة لمتن الكتاب، للوقوف على ما قاله صاحبه، وما لم يقله أيضا، إنها رياضة حاولنا ممارستها بوعي منهجي، متسلحين في ذلك بإرادة لمعرفة أحد الموضوعات التي تتقاسمها العلوم الإنسانية، ألا وهو موضوع التعليم في المغرب؛ وهو من التيمات التي انشغلت بها السوسيولوجيا المغربية مبكراً، لكن للأسف لم تولِها الأنثروبولوجيا نفس الاهتمام الذي نجده عند السوسيولوجيين، وهذا ما انتبه له الدارسون الغربيون، وخصوصاً منهم الأنكلوساكسون، ونستشهد هنا بكتاب حوارات مغربية لدافيد هارت، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم.

إن موضوع التعليم الإسلامي من المواضيع التي لم تقف عندها ماكينة البحث الأنثروبولوجي كثيراً، وذلك لاعتبارات كثيرة، لمح ايكلمان إلى بعضها أحيانا، ولازال البحث عن أسباب استكناف الباحثين المغاربة عن هذا الموضوع، لم تكشف كلها بعد. إن أهمية الكتاب – في نظرنا- هي تلك النظرة الغيرية لنظامنا التعليمي الذي استمر لقرون عديدة، وأسهم في إعادة إنتاج البنيات المجتمعية لمغرب القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إنه بحث قيم بالنظر إلى الفترة الحرجة والانتقالية التي يمر بها نظامنا التعليمي، ذلك الانتقال من التعليم الإسلامي التقليدي، بطرائقه ومناهجه العتيقة، إلى تعليم آخر من إنتاج الحضارة الغربية، نجدهما يتجاوران في دار الحاج عبد الرحمان المنصوري، بشكل سلسل، يدعو إلى الاستغراب والدهشة؛ فالحاج عبد الرحمان تلقى تعليمه في إطار النظام التقليدي، وعن طريقه اكتسب الرأسمال الرمزي الذي بوَّأه مكانة مهمة في مجتمعه الصغير، في حين أن أبناءه يتلقون تعليمهم على النمط الأوروبي.

ومن وجهة نظر الطالب الباحث عن إمكانات التحليل والبحث، نجد في هذا الكتاب نموذجاً مهماً لدراسة المجتمعات التقليدية التي تنعدم فيها التمايزات، الشيء الذي يصعب من إمكان إجراء دراسات كمية لاستخراج المعطيات العلمية، وتفريغها فيما بعد، وهو ما وصل إليه صاحبنا؛ فكان خياره إذن، هو استعمال المنهج الوصفي التفسيري، مركزاً على تقنية السيرة التي طبقها على الحاج عبد الرحمان، فلازمه مدة طويلة، وهذا من عيوبها، لكنها تعطي نتائج مهمة فيما يخص الفهم العميق المتأني للوضع المجتمعي؛ فكانت معلوماته عن المجتمع المحلي لبزو ونواحيها غنية جداً.

هذه إذن، بعض من الدوافع التي جعلتنا ننخرط، بدون تردد، في مشروع الغوص في ثنايا هذا الكتاب، دون أن ننسى أن بعض الكتب أحيانا هي التي تنتقي قرَّاءها، وقد نكون فعلاً ضحية سحرها، وكيف لا، ونحن ضيوف في رحاب الدرس الأنثروبولوجي.

2- تلخيص وتحليل لتيمات الكتاب:

حتى تكون قراءتنا لهذا الكتاب ممنهجة، اعتمدنا كأداة تحليلية له على شبكة تقويمية "لفرنسوا رشودو"، مع التصرف في بعض وحداتها المسحية، حتى تستجيب لأهداف هذه القراءة ولأبعادها التحليلية. كما اقتضى الأمر استعمال طريقة تحليل المحتوى، خصوصاً التحليل التيماتي كأسلوب منهجي، بهدف ضبط التيمات المتكررة والمعبرة بشكل أساسي عن مواقف واتجاهات صاحب الكتاب، حول المعرفة والسلطة وطبيعة العلاقة الجدلية القائمة بينهما، كما هي مطروحة في تحليله الأنثروبولوجي هذا.

الوحدة الأولى في القراءة:

يحتوي كتاب " ديل ف ايكلمان" على 298 صفحة، وهو من الحجم المتوسط، ترجم إلى اللغة العربية من طرف الباحث: "محمد أعفيف"، عن دار النشر ملابطا طنجة، سنة 2009، يتضمن كعناوين رئيسة على: تقديم للباحث محمد الشرقاوي، ثم تصدير للمؤلف للطبعة الثانية المترجمة لسنة 2009. أما تاريخ صدور الطبعة الأولى باللغة الإنجليزية، فكان سنة 1985. وقد قسم على الشكل التالي:

-مقدمة.

-الفصل الأول:السيرة بوصفها وثيقة اجتماعية

-الفصل الثاني: البدايات

-الفصل الثالث: التعليم الأصيل بالمغرب

-الفصل الرابع: جامع ابن يوسف ولمحة عن التعليم العالي

-الفصل الخامس: عالم المثقف القروي

-الفصل السادس: السياسة والدين

-الفصل السابع: التحول الكبير: اندثار التعليم الأصيل

بالنسبة للتقديم، كتبه الباحث السوسيولوجي المغربي "محمد الشرقاوي"، حيث صنف الكتاب ضمن الدراسات الأنثروبولوجية، ومن خلاله تناول الكاتب الأمريكي "ايكلمان" السيرة الذاتية لأحد الشخصيات التي تنتمي لمنطقة بزو، ويتعلق الأمر بالقاضي "الحاج عبد الرحمان المنصوري"، وهو أحد أبناء أعيان المنطقة، والذي استفاد من امتيازات اقتصادية وثقافية، خولت له متابعة دراسته في مجال التعليم الأصيل على المدى البعيد، وإن كان "محمد الشرقاوي لا يريد اختزال هذه الدراسة في سيرة ذاتية "للحاج عبد الرحمان"، وإنما يرى بأن المؤلف حاول الامتداد بها تحليليا، لتوضيح عمق السلطة المخزنية التي كانت سائدة آنذاك، سواء في بعدها التاريخي والسوسيوثقافي، وفي علاقاتها الجيو سياسية مع الغرب خصوصا فرنسا، مشيراً في نفس الوقت بأن الخطاطة التحليلية التي قدمها الرجل للمشاكل التي واجهتها الثقافة الكلاسيكية التقليدية المسكونة لمعاهد التعليم الأصيل [ابن يوسف والقرويين نموذجين]، تعتبر كوثيقة تاريخية لاستبصار طبيعة التحولات التي عرفها المغرب في علاقاته مع الغرب، ومع الثوابت التي تفرضها القيم الإسلامية المنشودة، خصوصاً في الأوساط القروية، مهد انتشار الزوايا [الزاوية الشرقاوية بــ "أبي الجعد"، والتي شكلت موضوع هذا الكتاب]، والتعليم الديني بشكل عام. ويضيف "محمد الشرقاوي" بأن دراسة "ايكلمان"، هي عبارة عن إشراقة فكرية وضاءة تستهدف ضمن مساقها الأنثروبولوجي توجيه القارئ، للعثور على لوحات فكرية بتعبير "ماكس فيبر"، لفهم الثقافة المتجذرة في الوسط القروي، من خلال المسارات التي سلكها "عبد الرحمان المنصوري" [نموذجا] عبر عقود من الزمن عاشها من جهة، كمتعلم وطالب، ومن جهة ثانية، كقاضي بالمحكمة الشرعية في نهاية مشواره التاريخي الاجتماعي. كما احتوى الكتاب على تصدير للطبعة الثانية، ومقدمة اتسمت بتحليلها السوسيولوجي لدور المثقف القروي العضوي، الممكن والمأمول في المشهد السياسي والثقافي الذي عرفه المجتمع المغربي إبان الحماية الفرنسية، وما طال هذا المشهد من مسوخات حاولت المس بالهوية الوطنية الإسلامية، عبر مقاومة المستعمر للتعليم الأصيل والتعليم الحر، حيث كانت الحركة الوطنية تدافع عنهما آنذاك، وكذلك البورجوازية الوطنية على حد تعبير المؤلف؛ وإن كان ما هو سائد في اعتقاد الكاتب ضمن مسارات هذا التحول، هو انتشار مثقفين تقليديين بلغة "غرامشي"، متشبثين بالمعرفة الثابتة الصرفة، وبعيدين كل البعد عن القيام بأدوار طلائعية سياسية واضحة المعالم، لمواجهة التحديات التي فرضها النظام التعليمي الفرنسي، وذلك لأسباب تعود، حسب وجهة نظر الرجل، لغياب موقع واضح لهم ضمن التصورات القائمة حول دور المثقفين في المجتمعات المعاصرة. إن هذه القراءة الوصفية والتحليلية ستركز على محور التعليم الأصيل في المغرب، كما هو مفسر من طرف الكاتب، من خلال الاشتغال على مجموعة من التيمات التي يحاول على لسان "عبد الرحمان المنصوري" إبرازها لنا، في استقصاءاته لهذا النموذج التعليمي في المجتمع المغربي خلال العقود الأولى من القرن الماضي.

التيمة الأولى: الحفظ كاختيار بيداغوجي

الحفظ مكون أساسي تقليدي، اعتمد من طرف الفقهاء لإكساب العلوم الدينية، اعتماداً بطبيعة الحال على الذاكرة كمؤشر على كفاءة الطالب في تحقيق التعلم المنتظر منه؛ المبررات المعتمدة في هذا الإقرار تعود، حسب الكاتب، أولا لضرورته وحتميته في حفظ الآيات القرآنية عن ظهر قلب، ثانياً للمدة الزمنية التي يستغرقها حفظ القرآن في المساجد والكتاتيب القروية، والمحددة في ست عشرة سنة، حسب وجهة نظر المؤلف، مفندًا في نفس الوقت بعض الادعاءات المنتقدة لهذا الاختيار البيداغوجي، لكون أصحابها في نظره، ليست لديهم فكرة عن تنوع هذه التقاليد وحيويتها في الحياة العلائقية للطلبة، وستكون لنا عودة لهذه النقطة بعد حين لتوضيحها أكثر.

واعتماداً على نتائج المقابلات التي أجراها مع الشخصية المحورية في الكتاب، واستقصاءاته لفحوى المصادر والوثائق التاريخية، المغربية والأجنبية، كما هي معروضة في ببليوغرافية الكتاب، سواء المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، كشف الكاتب عن طبيعة التمدرس في الكتاتيب القرآنية، المهد الأول للتعليم الديني؛ حيث يعمد الفقهاء إلى تنمية ملكة حفظ كتاب الله لدى الطلبة، وقراءته قراءة سليمة وصحيحة، على اعتبار أن الحفظ كمكون بيداغوجي لم يكن حكراً على الثقافة الإسلامية، وإنما عرفته حضارات أخرى واعتمدته في التدريس، كالرومان والإغريق؛ فهؤلاء قد استعانوا بأساليب مختلفة لتسهيل عملية الحفـظ، ومصاحبته بهذه الأساليب في نظر الكاتب، يدل على أن المعرفة المنقولة عبره تكون أكثر صفاء ونقاء من المعرفة المنقولة عبر الكتابة. وفي التجارب التعليمية الإسلامية خصوصاً بالمغرب، ويشير الكاتب إلى أن أنماط الترتيل والإيقاع المستغلة بصورة منظمة، كانت تستعمل كأدوات مساعدة على الحفظ.

التيمة الثانية: الانضباط والصرامة

وهي سلوكات يفرضها الشيخ على المريدين، في إطار العلاقات البين فردانية المؤسسة حتماً بينهم، وفي هذا الجانب توصل الباحث إلى أن ممارسة العقاب كانت مقبولة، بل مستحبة لاعتبارات عديدة، فيها ما هو ديني أيضا "فكل مكان في الجسد يتلقى ضربة الفقيه لن تمسه نار جهنم"، لكن يستدرك ليؤكد أن هذا العقاب، رغم التبريرات المجتمعية والدينية التي تلفه، إلا أنه خاضع لشروط التراتبية المجتمعية؛ فكلما كان الابن من الأعيان كلما قلَّ الضرب، والعكس صحيح. ويكون هذا العقاب في الحالات التالية: عندما يتعذر على أحد الطلبة حفظ ما هو مطلوب منه أو الإخلال بالعقود المؤسسة.

التيمة الثالثة: الالتزام بالقيم الخلقية التي سنها كتاب الله و سنة رسوله

كانت الوضعية السليمة التي يجب على طالب المعرفة الدينية أن يتمسك بها، تقتضي الالتزام بمجموعة من الضوابط الأخلاقية والدينية المتداولة في خطاب العامة بعد الخاصة، من احترام الشيوخ/ الأساتذة، الالتزام بالآداب الخاصة بالمكان موضع التلقين، ثم اتباع تعاليم الشريعة الإسلامية. وكان اللباس، كما أسلفنا، أداة وشرطا من شروط الالتزام بهذه التعاليم أيضا. وقد كان كل خروج عن هذه الضوابط يجعل صاحبه مرفوضا من طرف الجماعة، ومرمى لكل عنف رمزي يأخذ أشكال العزل الجماعي، يصل في بعض الأحيان إلى الاحتجاج ضد هذا السلوك.

التيمة الرابعة: شرح وتفسير المعرفة الثابتة

في هذه التيمة، وجب تجنب الشرح الصريح لما يحفظ من نصوص وأحاديث في البداية، تحقيقا لما يسميه الكاتب بالمعرفة الثابتة التي تعد أساس التعليم الإسلامي الهادف، ذلك لأن عملية التفسير والشرح للمتن القرآني تتطلب عملية اكتسابها سنوات عديدة من الدراسة المتقدمة في هذا العلم. وهذا ما جعل الفقهاء على حد قول الكاتب يعطون الأسبقية والأولوية للحفظ. أما الشرح التفسيري للآيات والأحاديث النبوية، فيتم بعد ذلك…أي بعد حفظ القرآن الكريم والأحاديث.

التيمة الخامسة: التعليم العالي

انطلق ايكلمان في وصفه للتعليم العالي التقليدي، من وصفه لمدينة مراكش، والذي أثار انتباهه هو التقسيم المجالي إلى مدينتين تعيشان زمنين مختلفين؛ زمن المغرب العتيق داخل الأسوار الحمراء للمدينة، وزمن جديد دشنه دخول الاستعمار الفرنسي، وتأسيس الحي الجديد بكليز، هذا إضافة إلى هندسة الأزقة المراكشية التي تحتضن مدرسة المواسين، مقر الطالب الجديد عبد الرحمان؛ هذه الأزقة التي وإن تبدو خارج مجال الدور، إلا أنه امتداد حيوي وعاطفي لمنازل السكان، تستوجب حماية حرماتها من الغريب؛ لذا، فالمرور منها أو الدخول إليها ليس مستحباً، بل مثار نظرات تحمل أكثر من معنى.

وكان الطبلة القرويون ضيوفاً في أحد هذه الأزقة، يعرفون بلباسهم الذي لا يشبه لباس المدن؛ لباس يوحي بالتقشف والفقر والبساطة، كما يحرصون على تحليق رؤوسهم احتراما لمشايخهم، على عادات الطلبة في المدارس التقليدية الإسلامية، وقد كانوا بسبب هذه الهيئة محل تهكم وسخرية من طرف سكان المدينة.

ويؤكد ايكلمان هنا على أن حتى أبرز المشايخ الذين يدرسون في المدرسة اليوسفية بمراكش كانوا من أصل قروي، كما هو الحال بالنسبة إلى أبي شعيب الدكالي، ومحمد المختار السوسي، وكانوا من رواد الحركة الإصلاحية المغربية؛ فأحس الاستعمار الفرنسي بخطرهم وتأثيرهم، لهذا نفى الشيخ محمد المختار السوسي إلى قبيلته بإليغ في ربوع سوس.

لم يغفل ايكلمان الحديث عن ظروف ونمط عيش الطلبة بمراكش، هذا النمط الغارق في العتاقة، تميز بمساكن جماعية داخل المدينة العتيقة، تتداخل فيها سلط مختلفة وغير واضحة، ويسيطر على نظامها الاقتصادي طابع "الخيري"؛ فالطلبة يعتمدون في معيشتهم، خلال سنواتهم الطويلة في هذه المدينة (سبع سنوات)، على موارد يختلف مصدرها، من إعانات من طرف العائلات الميسورة بالنسبة لبعض الطلبة، وصدقات بعض سكان المدينة والزائرين للمدرسة، أو من خلال تلاوة القرآن في بعض المناسبات العائلية، ويلجأ البعض إلى طرق أخرى لا تكون مقبولة أخلاقياً واجتماعياً وقيمياً، لخروجها عن الشريعة الإسلامية، كأعمال السحر. وهنا لم تظهر السلطة بالمفهوم البيروقراطي، وحتى "مقدم" الطلبة لا يتوفر سوى على سلطة رمزية تنحصر في وساطته لطالبي "السلكة" والطلبة.

تتلمذ "عبد الرحمان المنصوري" في جامع اليوسفية على يد مشايخ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ أبو شعيب الدكالي، والشيخ المختار السوسي، والشيخ محمد بن عمر السرغيني، ومولاي أحمد العلمي وغيرهم، متأثراً بإرشاداتهم النيرة لسبر غور المعرفة الدينية من جهة، ومصاحباً لهم في لقاءات ومناظرات متعددة، سواء داخل المسجد/ الجامع أو خارجه من جهة ثانية، استكمالاً لتكوينه الذاتي.

التيمة السادسة: الحقول المعرفية للدراسة المقررة

لم يكن جامع ابن يوسف منفتحاً بشكل كبير على مجموعة من الإصلاحات التي عرفها المجتمع المغربي إبان الاستعمار الفرنسي، بل كان المشايخ المنتسبون والمترددون على الجامعات متشبثين بشكل قطعي بالمعرفة الثابتة، المحصورة في القرآن والسنة، مع محاولة بعضهم الانفتاح على بعض المجالات الأدبية والفنية، ولكن في حدود لا يجب أن تمس المقومات الدينية المتأصلة في الهرم الإسلامي الصحيح، مقارنة مع مشايخ جامعة القرويين الذين ارتأوا في عهد الهيمنة الاستعمارية الفرنسية وجوب إدخال اللغة الفرنسية ضمن مقرراتهم الدراسية. لكن الطريف في الأمر، هو أن إقحام هذه اللغة الأجنبية ضمن المنهاج الدراسي المعتمد اتخذ شكل أرجوزات، قابلة فقط للحفظ وليس للتوظيف التواصلي البين فرداني والجماعي، ويمكن تقديم نموذجٍ في هذا الإطار:

صباح الخير عندهم بونجور

وإن أردت دوام الحال فقل توجور

السؤال عن الحال عندهم كومان سافا

والجواب عند الغاية سافا………..

هذا التحول في متن القول والشرح والانفتاح على حقول معرفية وضعية، خصوصاً في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، لم يكن مؤيداً من طرف بعض المشايخ السلفيين التقليديين حسب وجهة نظر الكاتب، بل شابتها مجموعة من الانتقادات اللاذعة في حق المتفتحين والحداثيين، ونذكر على سبيل المثال "المختار السوسي" الذي اعتبره بعض المتشددين بأنه يحسب نفسه مهدياً، نسبة إلى "المهدي بن تومرت" المصلح الديني المعروف، كما استخف به المعارضون بأنه يدرَّس الطلبة، عوضا من الدين، شعر الخمر والنساء.

التيمة السابعة: الأتراب وأقران الدراسة

يوضح لنا الكاتب على لسان "الحاج عبد الرحمان المنصوري"، الدور الذي كانت تلعبه جماعات الأقران والأتراب في تعزيز التعلمات وتحقيق المكتسبات، خارج نطاق الدروس النظامية التي كانوا يتلقونها داخل المساجد والجوامع التي تعنى بالتعليم العالي الإسلامي، وهي خاصية لم تعد مألوفة ومعاشة في الظروف الراهنة داخل مجتمعنا المغربي، أمام اكتساح العمل الفرداني الضيق الأفق من الناحية البيداغوجية؛ فمدرسة المواسين التي كانت تحتوي على غرف للسكن، بالنسبة للطلبة الوافدين من الوسط القروي ومن مدن بعيدة عن مدينة مراكش، كانت بالنسبة للطلبة مجالاً نفسياً اجتماعياً للتفاعل والتحرر من ثقافة الصمت، وتبادل الخبرات، وخلق حلقات دراسية للمناقشة، وإبداء الرأي في كل المقتضيات الفكرية والدينية التي كانت تعرض عليهم من طرف مشايخ جامع اليوسفية، وذلك عبر إنشاء حلقات دراسية تكميلية مصغرة غير قارة، خصوصاً بعد صلاة المغرب، بهدف الاطلاع على المستجدات الأدبية والفكرية التي تنشرها بعض المجلات الأدبية المغربية، مثل مجلة "المغرب" و "مجلة السلام". الأساسي في هذه الحجة المدرجة في كتاب "ديل ايكلمان"، هو الوقوف على الأبعاد النفسية الاجتماعية لمثل هذه الحلقات الدراسية التكميلية، على مستوى إزالة الحواجز المعرفية والسوسيو وجدانية بين الطلبة، ومحاولة تدبير الاختلافات المعرفية القائمة افتراضا بينهم، نتيجة الفوارق الفردية الموجـودة، وضمان الاكتساب الجمعي للمتن الدينية والفكرية بشكل تشاركي، وتبادل المعارف والمواقف حيال القضايا والإشكالات الفكرية المعروضة عليهم، ومواكبة التحولات السياسية التي عرفها المجتمع المغربي بعد صدور ظهير 11 ماي 1930، المعروف لدى الحركة الوطنية بــــ" الظهير البربري"؛ وهي خاصية جد إيجابية لتوضيح التنافر المعرفي الحاصل في تمثلات الطلبة، وتجاور بطبيعة الحال ثقافة الصمت التي تفرض على الطلبة أثناء تلقي المحاضرات من طرف المشايخ، داخل المساجد والجامعات المخصصة للدروس النظامية، المتمركزة حول المعارف الثابتة.

التيمة الثامنة: الأنشطة الطلابية

لم تكن الدروس المقدمة للطلبة حكراً على المشايخ والأساتذة آنذاك، وإنما كان يعطى لهم هامش التعبير والتنشيط لبعض الحلقات الترفيهية خارج أوقات الدراسة النظامية، وذلك من أجل تكسير روتين العمل، وتفتيق المواهب الموجودة لديهم، وكان يرمز لهذا النشاط بسلطان الطلبة، وهو معترف به رسمياً من طرف سلطة القرار السياسي داخل المجتمع المغربي، باعتبارهم مجموعة ذات هوية خاصة. وينظم هذا النشاط خلال فصل الربيع، وقبله يعمد الطلبة إلى تجميع التبرعات من الساكنة والأعيان، وفي هذا المحفل يعمد الطلبة إلى مبايعة واحد منهم، ممن يجدون فيه القدوة والحنكة وقوة الشخصية للعب وتمثيل دور السلطان، ومحاكاته في عدد كبير من أمور التدبير والتسيير، ويستغرق هذا النشاط ثلاثة أسابيع تعرف بأيام النزهة. غير أن الخاصية المميزة لهذا النشاط تتمثل في الحضور الفعلي للسلطان، أثناء إلقاء الخطبة في آخر يوم من أيام النزهة من طرف سلطان الطلبة، وهو محمل صحبة وزرائه بهدايا رمزية. ويلقي السلطان المزور خطبة، اكتسبت صبغة سياسية في عهد الاستعمار، تتصف بالتهكم والتحقير من السلطة الاستعمارية، وهو ما حدا بهذه الأخيرة منع هذا النشاط في صفوف الطلبة، خوفاً من نشوب شغب وانتفاضات للجماهير الشعبية، على حد قول الكاتب.

3- استنتاجات وآراء حول الموضوع:

بالنظر إلى الغنى المعرفي، والخلاصات الكثيرة التي أوردها ايكلمان في كتابه عن نظام التعليم التقليدي الإسلامي في المغرب، خصوصاً في بداية القرن العشرين، والتغيرات التي طرأت عليه، وعلاقتها بالسلطة، في كل تجلياتها المادية والرمزية، فإن ما سجلناه نحن كملاحظات سوف تكون من باب ملاحظات مكتشف لقارة البحث العلمي من جهة، ومتدرب في ميدان تلمس معالم أحد العلوم الإنسانية التي ارتبطت لمدة كبيرة بشبهة الاستعمار؛ وهنا ونحن نقرأ الكتاب، تزاحمنا هذه الفكرة، نستبعدها مرة، ونستحضرها مرات كثيرة؛ فايكلمان لم يبرر أبدا اختياره البحث في الأنثروبولوجية الثقافية للمغرب، حتى أننا سنكتشف في متن الكتاب ما يبرر أن هذا الكتاب كان عرضيا؛ فقد كان الهدف الأساسي لوجود ايكلمان بالمغرب، هو البحث في "الإسلام المغربي"، فكان أو وجد في الحاج عبد الرحمان معينه في البحث في هذا الموضوع. والملاحظة الأخرى التي استأثرت باهتمامنا ونحن نغوص في الكتاب، هي اختياره لمنطقة قروية لم تكن من الناحية العلمية بمركز معروف، ولم يكن لها من الناحية السياسية دور محوري سواء في تاريخ المغرب بشكل عام، أو في تاريخ المغرب القريب المرتبط بمقاومة الاستعمار. والذي دعانا إلى طرح هذه الملاحظة، هو عنوان الكتاب نفسه "المعرفة والسلطة"، وما يشفع له في نظرنا لهذا الخيار، هو افتراضنا أن ايكلمان يحصر السلطة التي يتحدث عنها في عنوان الكتاب في تلك السلطة الرمزية التي تعطيها المعرفة امتثالاً للمثل الإنجليزي KNOWLEDGE IS POWER (المعرفة سلطة)، وبالفعل، فمتن الكتاب يركز بالأساس على جدلية المعرفة والسلطة من خلال حياة الحاج عبد الرحمان، وهنا يمكن أن نستحضر أيضا القراءة المعاكسة؛ أي علاقة السلطة والمعرفة، حيث إن وجاهة عائلة الحاج عبد الرحمان مكنته من إتمام دراسته العليا، وهيئت له الظروف لتقلد مناصب ذات مكانة رفيعة في مجتمعه الصغير، على عكس التلاميذ (الطلبة) المنحدرين من الأوساط الفقيرة، الذين غالبا ما يغادرون قاعات الدرس، أو في أقصى تقدير يصبحون فقهاء الشرط.

من الإشكاليات الأخرى التي وقفنا عندها في الكتاب كذلك، هي العلاقة الملتبسة بين السوسيولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الثقافية؛ ذلك أن ثقافة المغاربة، خصوصاً في بداية القرن، كانت ثقافة الجماعة، وليست ثقافة الفرد، ثقافة يسهم الجميع في إنتاجها واستهلاكها والحفاظ عليها، إنها ثقافة على شفا التحول، عن طريق التحولات التي بدأ النظام المدرسي المغربي يعرفها في الربع الثاني من القرن العشرين.

وما يثير دهشتنا أيضا في هذا الكتاب، هو تغييب لعامل اللغة في تكوين الحاج عبد الرحمان، ولا نحتاج للتدليل على أن اللغة سلطة رمزية مهمة، أفرد لها بيير بورديو دراسات مفصلة ضمن طروحاته حول الرأسمال الرمزي للأسرة، والذي تعتبر فيه لغة الأسرة أو النظام المدرسي أساسية في الرأسمال الرمزي للوريث، الذي هو هنا الطالب، وقد سماها بورديو بالطبع في كتابه "الورثة" (Les héritiers) بـ (Habitus)؛ فتغييب هذا المعطى غير مبرر، خصوصاً وأن الحاج عبد الرحمان من أسرة ناطقة بالأمازيغية، وقد أشار إلى ذلك أكثر من مرة، لكن هل تشكل هنا لغته الأم لعنة أم مكسبًا بالنسبة لمساره الدراسي؟ هنا يسكت ايكلمان أو بالأحرى يسكت الحاج عبد الرحمان؛ هل كانت اللغة حاضرة في حواراتهما أم لا؟ هذا علما أن اللغة أساسية في التحصيل العلمي. نعرف من خلال الكتاب أيضا، أن لغة التدريس كانت العربية، بل إن إتقانها كان امتيازاً مهماً، بل ضرورة لا محيد عنها في التحصيل الجامعي في النظام التقليدي الإسلامي، موضوع بحث ايكلمان. وهنا أيضا يجب أن نقف عند معطى مهم، يتعلق بعدم تمكن ايكلمان من معرفة اللغة الأمازيغية التي هي لغة عائلة الحاج عبد الرحمان، خصوصاً وأن من بديهيات العمل الميداني الأنثروبولوجي تعلم لغة المبحوثين.

إن النتائج التي كان ينتظرها ايكلمان من بحثه، كانت تتمحور بالدرجة الأولى حول تأثير المعرفة التقليدية الإسلامية في المجتمع بشكل عام، في كل مستوياته؛ السياسية (علاقات المشايخ بالسلطة الاستعمارية. ..)، الاجتماعية (الأدوار والمكانات الاجتماعية لخريجي هذا النمط من التعليم في النسيج المجتمعي، في فترة الاستعمار وبعد الاستقلال)، الثقافية (مواقفهم من التعليم الفرنسي بصفة خاصة، والتعليم الحديث بشكل أعم). لكن المهم بالنسبة لايكلمان هو الجانب الإبستمولوجي للمعرفة الدينية الإسلامية، وعلاقاتها بما عرف فيما بعد بالحركات الإسلامية، التي ستظهر مع مرور عقدين من الزمن بعد الحصول على الاستقلال، وما رافق ذلك من إحساس المواطنين بالغبن الاجتماعي من دولة الاستقلال؛ هذا الإحساس سوف يستثمر كأرضية لإنتاج خطاب "انتكاسي" ديني، يدعو إلى الرجوع إلى النهل من المرجعية الدينية، باعتبارها الخلاص من القهر الاجتماعي، وسبيلاً لتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية المفقودة في الواقع.

هذه الملاحظات لم تكن لتنقص من قيمة الكتاب على كل حال، لكنها من وجهة نظرنا، كانت بهدف إغناء تحليلنا بقراءاتنا المختلفة ثقافيا، على الأقل، عن قراءات ايكلمان، ثم من أجل ممارسة القراءة النقدية الواعية للمتن العلمي، سواء كان من طرف باحثين مغاربة أو أجانب. ونحن نشارك ايكلمان العديد من استنتاجاته، لكننا نحتفظ لأنفسنا بقراءاتنا لنفس الواقع، انطلاقاً من معطيات نظن أن ايكلمان لبعده الإبستمولوجي عن الثقافة المغربية، ولتقنية السيرة التي اعتمدها في بحثه، والتي لها كذلك، كغيرها من التقنيات، مساوئها، لعل أهمها هو حضور الذاتية لدى الفرد المتكلم، ونحن نطرح افتراض وجود إخفاء متعمد لبعض المعلومات والحقائق، يحضرنا الآن غياب الحديث عن طبيعة العلاقات الحميمية بين الطلبة، خصوصاً في مسكنهم المشترك، والتي نعرف أن سن الطلبة المتقارب، وكذا الطبيعة العمرية، ووضعيتهم الاجتماعية (العزاب)، تكون ظروفا لممارسات جنسية لم يكشف عنها الحاج عبد الرحمان، ولم يسعَ وراءها ايكلمان؛ مثل هذه الممارسات كانت معروفة حتى في المدارس القروية. هذا علما أن بعض الأمور الدقيقة تطرق إليها، كأعمال السحر والشعوذة التي تمارس داخل بيوتات هؤلاء.

إن المعرفة التي يتحدث عنها ايكلمان في كتابه، ليست تلك المعرفة التي يلهث وراءها مغاربة القرن العشرين، إنها معرفة مهددة في أواخر الستينيات بالانقراض، لكن ايكلمان كان يريد أن يعرف المجتمع المغربي العادي الذي كان في سنوات الستينيات لازال مرتبطا وخاضعا ومسيراً بتلك المعرفة؛ فتحول المجتمع المغربي لم يكن تامًّا حينها، بل إن السلطة في ذلك الوقت اعتمدت في تصريف سياساتها، في كثير من الوقت، على المتخرجين من مؤسسات هذه المعرفة، وكم هو الأمس أشبه باليوم، حينما نجد، رغم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والدينية، أن السلطة تلجأ إلى المساجد، باعتبارها المعاقل الأخيرة لتصريف سياساتها، وتستنجد بأئمة هذه المساجد للتوعية من خطر جائحة العصر: أنفولونزا H1N1.

إن ايكلمان لم يكن مخطئاً إذن، حينما ذهب إلى مؤسسات يعتقد الكثير من المغاربة أن تأثيرها محدود في المجتمع؛ فهذا الكتاب إذن يستحق أن يقرأ ثانية، ولكن هذه المرة ليس لمعرفة علاقات المعرفة بالسلطة، بل لمعرفة تأثير السلطة على نوعية المعرفة الحالية للمجتمع المغربي، خصوصاً وأننا بصدد مشروع دولتي لإصلاح الشأن الديني، يعتمد على بركات الزوايا والصوفية، هروباً من واقع متأزم لهذا المجتمع، ورداً على إسلام حركي بات يهدد مقومات الدولة المغربية الحديثة، المبنية على الشرعية الدينية في تصريف الكثير من القرارات السياسية المصيرية، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة.