الطعامُ المَنهوب: بَحثٌ في فلسفةِ التطفيل

فئة : أبحاث محكمة

الطعامُ المَنهوب: بَحثٌ في فلسفةِ التطفيل

"إذا دخلت عرسًا فلا تلتفت تلفُّت المُريب، وتخيَّر المجالس، فإنْ كان العُرسُ كثير الزحام فأمِرْ وأنهِ، ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا في عيون أهل الرّجلِ ليظنّ هؤلاء أنّك من هؤلاء، ويظن هؤلاء أنّك من هؤلاء، فإنْ كان البوّابُ غليظًا وقاحًا فابدأ به (...) وأنههِ من غير أنْ تعنِّفهُ وعليكَ بكلامٍ بين النَّصيحة والإدلال"([1]).

ملخص البحث:

يتغيا هذا البحثُ الغور في فلسفةٍ اجترحها لفيفٌ من الطفيليين، وهي فلسفة لا تنظر إلى المسكونة نظرةً عادية تتشاكل مع النظرة التي درجَ عليها أفناء البشر، بل إنّها تتعدَّى ذلك وتنظر إلى العالم والحياة معًا نظرةً "طعامية" خالصة. وقد بدأت تتشكلُ ملامحها غداة ثورة جيش عرمرم من الطفيليين في وجه هندسة اجتماعية، اعتبروها جائرة، بعدما همّشتهم وأقصتهم من عجلة الحياة، فأجبروا، في تقديرهم، على معانقة الفاقة ومعاقرة شظف العيش، بينما آخرون قد تأففوا من بحبوحة العيش وسئموا البذخ والرّخاء. وهذه الثورة التي بلغت النجاح، بشكلٍ من الأشكال، ما كانت لتبلغه لولا حذاقتهم، ذلاقة لسانهم، تعويلهم الدائم على الخَتْلِ والابتشاك، تخلِّيهم المُستمر عن المروءة، وإهمالهم البائن للكرامة؛ لأنّهم كانوا، دومًا، عرضةً للهزء والاستصغار والاستخفاف، بيد أنَّ لهيب المعدة، عندهم، كان أقوى من السعي إلى صون هذه المشاعر الإنسانية النّبيلة. استشعر العرب خطورة هذه الفلسفة، التي انتسب إليها طفيليون كُثر، فهمُّوا بمحاربتهم، خاصة وأنَّ الكائن العربي استقبحها في البداية، ثم استأنس بها لاحقًا؛ سيما وأنَّ العطف والحدب يغمرانه حينما يشنِّفُ بَيْتٌ شعري أذنه أو حينما ينسابُ إلى نياط قلبه قولٌ حكيمٌ يجنح الطفيلي إلى توظيفه متقصِّدًا تزكية سلوكه المُستبشَع. بيد أنَّ هنَّةَ الطفيليين هي أنَّهم اعتقدوا، مع تصرُّم الدهور، أنَّ اقتحامهم للولائم حقٌّ مشروع، ولا أحد يقدرُ على مُصادرته في كلِّ الأحوال والظروف، وهنا ستتضرمُ معركةٌ اجتماعية بين العرب، سيما بعدما استندوا-الطفيليين- إلى التمرُّد وصلافة القول وشراسةِ الفعل. ولقد استشفَّ هذا البحث أنَّ من بين أسطع الأسباب التي دفعت العرب إلى مُعاكسة هذه الفلسفة ومُماحكتها هو أنَّها أفرزت طائفة من الخمولين والكُسالى الذين صاروا دائمي التعويل على الآخر، ولا يفترون عن مُناشدة العطاء والإحسان دون بذل أدنى مجهودٍ لتحسين حياتهم.

تقديم:

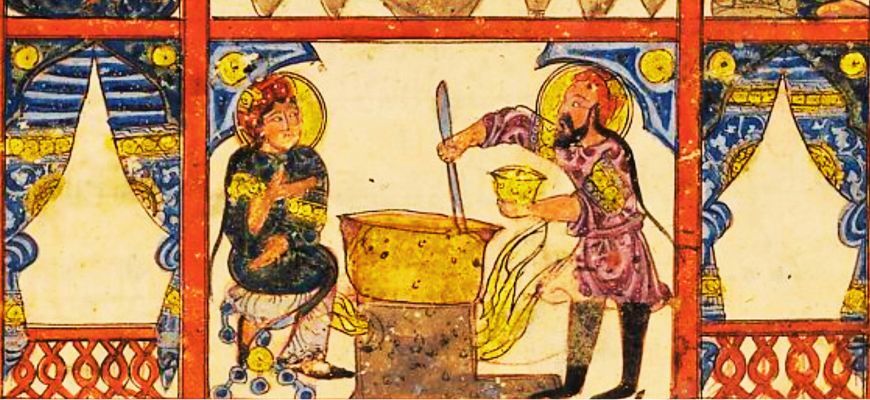

لعلَّ الطعام، بشقّيه، الأكل والشُّرب، ما انفكَّ يَنظرُ إليه الكائن البشري بوصفه مُسكِّنًا لصرير المعدة أو قاتلًا للسَّغب في مرحلة متقدمة، وهناك من اتَّخذ موقفًا متنابذًا ودرج على نعتِ الطعام بـ المُسعف الأول للإنسان على مواصلة المَسير في درب الحياة، غير أنَّ هذه النَّظرة أخذت تتبدَّلُ وتتغيَّرُ مع تصرُّم السنون حيث تمكَّن الإنسان من استشفاف أنّ الطعام صار هويةً تَسِمُ المُجتمعات وتقترنُ بها، قبل أن يمسَّهُ تحولٌ نوعيٌّ فَغَدَا ثقافة أيضا بعدما كان في ارتباطٍ وثيقٍ بحاجة بيولوجية ([2]) صرفة، وتزكية لهذا الزعم يُمكن القول، إذا أسعفتنا العبارة، إنَّ الطعام قد نجحَ في منح مكانةٍ مائزة لطائفةٍ من البُلدان؛ فكم من بلدٍ خريع في التصنيع، لَاغِب في العلم الحديث، يغزوهُ الانكفاءُ ويغمرهُ النُّكوص، غير أنَّ أكلاته الشعبية ما تركت قُطرًا إلَّا واحتلته، ومشروباته زحفت قاطعة الفيافي والقِفار لتتخذ لنفسها مكانًا في الشرق والغرب.

ومن ثمَّة، فإنَّ الطعام لا يُمكن حصرهُ في الجانب البيولوجي، فهذه نظرة ضيِّقة، قاصرة، وفي غاية الانغلاق، وتدعيمًا لهذا الطرح نستدعي قول الباحث الفرنسي كلود ليفي ستراوس في كتابه "أصل آداب المائدة": "مطبخُ مجتمعٍ ما لغةٌ تترجمُ بطريقة لا واعيةٍ، وتكشفُ عن تناقضاته"([3])؛ ينكشفُ لنا من هذا القول إنَّ هوية الآخر-الغير يُمكن استنكاهها من خلال معرفة ما يأكلهُ في يومه منذ انبلاج الفجر إلى أن يغمر السَّواد الدنيا إبان الغسق؛ فالذي دأب على أكل السمك، كبيره وصغيره، ضاحكًا مُستطيبًا، فإنَّ ذلك كناية عن أنَّ البحر يُحيطُ به كما يُحيطُ السِّوار بالمعصم. لقد درجت كلُّ المُجتمعات، في الشرق والغرب، على التنقيب في تاريخ السُّفرة والنَّبش فيها محاولةً استجلاء المضمر واستكناه المعاني الخبيئة؛ لكون المائدة ليست ركامًا من الخشب المصقول أو معدنًا مصهورًا أو خزفًا منقوشًا ([4]) يتحلَّقُ حوله الناس ليُبيدوا لهيب المعدة، بل إنَّها تختزلُ كومةً من المشاعر الإنسانية والوشائج الأسرية، وتقوِّي الروابط الاجتماعية وتغذِّيها، فضلًا عن أن المائدة ما فتئ ينظرُ إليها البحاثة بحسبانها كناية عن البركة؛ إذ إنَّ "خير الطعام هو ما كثُرت عليه الأيدي"([5])، وبذلك يرتفعُ منسوب البركة في القصعة؛ وهذه دلالةٌ على أنَّ الشبع والامتلاء غير مرتبطين بوفرة الطعام وتنوعه وتعدده، بل إنَّ اللُّحمة الاجتماعية التي تتمخَّضُ عنه هي التي تغمرُ الفرد بدبيب الارتياح والهناء، وهذا ما يُسرِّعُ من اغتيال جوع الآكل ويُلطفُ خاطرَهُ.

1. الوشائج الجامعة بين الجوع والتطفيل:

اهتمَّ لفيفٌ من الباحثين العرب([6]) بتاريخ الطعام في التراثين العربي والإسلامي، ونقَّبوا فيهما، محاولين استكشاف المراحل التي مر منها، مُبتغين الوقوف عند التحولات النوعية، كمًّا وكيفًا، التي طرأت عليه ومسَّته؛ إذ إنّ السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية قد أسهمت، بشكلٍ بائنٍ، في تغيُّره وتبدُّل النّظرة التي نظر بها السابقون إليه، فضلًا عن أنَّهم سعوا إلى الإبانة عن المعجم الذي نحتهُ اللُّغويون في التراثين المذكورين، حيث إنَّنا، نصادف، من باب التمثيل لا الحصر، قاموسًا لغويًّا باذخًا، مؤنقًا، مُتنوِّعًا، مُكتظًّا بالألق والدقة، باعثًا على الانذهال والتعجُّب، مقترنًا بالطعام والخوان([7]) والسُّفَر ومجالس النُّدماء والعشران والخِلاَّن، حيث برعوا في نحتِ تعابير دقيقة وأوصاف بليغة؛ شعرًا([8]) ونثرًا للأكل، الشُّرب، مراتب الجُوعِ، أنواع الموائد ومناسباتها، أصنافُ الأكَلَة، أشكالُ الطعام وبقاياه...إلخ، كما ألَّفوا وصنَّفُوا، ببراعةٍ جليَّةٍ، كتبًا ومُصنفاتٍ ضافية في آداب المُجالسة واللَّقم.

إنَّ المكانة التي تبوَّأها الطعام في الثقافة العربية الإسلامية تقترنُ أساسًا بالصراع الإيجابي الذي نشأ بين القبائل العربية؛ إذ إنّ كلّ قبيلة كانت تتغيَّا نيل الريادة في الجود والسَّخاء والإباء دون أن تنافسها قبيلة أخرى، وهذا التنافسُ المحمود قد أنتج لنا ثقافة تتمحورُ حول تقريظ الجود والكرم، وتقريع الحرص والبُخل ولعلَّ النصوص التراثية([9]) التي دُبِّجت في هذا المظان هي خيرُ شاهد على ذلك؛ فالبخيلَ، من باب التمثيل، لا يهاب الإنسان الذي قد يداهمُ بيته ويبتلعُ أكلهُ، ولا يتوجس من قدوم ضيفٍ فجأة فحسب، بل إنَّه يتعدَّى ذلك، بعدما استأثرَ به داءُ الإمساك والكزِّ، ويبلغَ مرحلةَ مُعاداة الذباب حتَّى؛ الذي يُعدُّ، في عينِ المُمسكِ، أبرز طفيليًا يُنكِّد عليه حياته؛ لأنَّه يحومُ حول الطعام، على قِلَّتِه، ويخطفُ منه بلا سأمٍ. وقد روى أبو الحسين ابن الجزَّار في كتابه "فوائدُ الموائد" نادرةً تؤكِّدُ ذلك: "وقيلَ لبعض البُخلاء هل قاسيتَ الطُّفيليةَ قط؟ فقال: في كلِّ يومٍ. قيلَ له: وكيفَ ذلك؟ فقال: لا أعرفُ الطفيليةَ إلَّا الذباب"([10]).

لن نخوض في تنافر السَّخاء والحِرص، ولن نقف مطولًا عند تاريخ المائدة في التراث العربي الإسلامي، كما أنّ هذا البحث لن يُبالي كثيرًا بالتحولات التي خضع لها الأكل والشرب في التراث المذكور، بل إنّ المقصد هو تبيان أنَّ اغتيال "أبو عَمْرَة" لم يكن يسيرًا في الثقافة العربية الإسلامية، ولعلَّ ما يُزكِّي ذلك هو وجود صنفٍ من الأطعمة يُسمى بـ: "الطعام المنهوب" في هذه الثقافة التي ما انفكَّ المنتسبون إليها يتبجحون بحاتم الطائي ومن سار في المسار نفسه. لقد قسَّم العرب القدامى الأطعمة إلى ثلاثة أنواعٍ رئيسة: أولًا الطعام الموهوب وهو كناية عن الطعام الذي يُقري به المُضيف ضيفَهُ بسخاءٍ ويتخذهُ، أي الطعام، نافذةً لإعلان أنَّ قلبهُ دانَ إليه وتناجى بمحبَّته وتقديره، وهذا يقودنا إلى الحديث عن شكلٍ آخر من الكرم، وهو كرمٌ يُعنى بالشّغاف ويروِّحُ عنها ويجعلها في نزهة، وكان قد وصفهُ "منحوس الحظِّ في زمانه"([11]) أبو حيان التوحيدي قائلًا: "أمّا الكرمُ في اللقاء فالبَشاشةُ، وأمّا في العِشرة فالهَشاشةُ، وأما في الأخلاق فالسَّماحة، وأمّا في الأفعال فالنَّصاحةُ، وأمَّا في الغِنى فالمُشاركة، وأمَّا في الفقر فالمواساة"([12]). ثانيًا؛ الطعام المرهوب وهو دلالة على الحرص والشُّح والتقتير، وهي معايبٌ إذا شملت إنسانًا، فإنَّها تجعلهُ على شِفا الثبور، وآخرُ هذه الأنواع هو الطعام المَنهوب([13])، والنَّهبُ هو إشارةٌ لاحبة إلى أخذ الشيء عنوةً وسلبه من الآخر دون أن يكون راضيًا على ذلك. نقرأ في اللِّسان: "أتى بنهبٍ أي بغنيمةٍ (...) نهبَ الناسُ فلانًا إذا تناولوه بكلامهم، وكذلك الكلبُ إذا أخذ بعرقوب الإنسان يُقال: لا تدع كلبَكَ ينهبُ الناس"([14]). نستقطر من تعريف اللسان لفعل نهبَ أنَّه فعلٌ منافٍ لدماثة الخلق، ومجافٍ لما تواضع عليه الناس في احترام حُرمة الآخر وعدم انتهاكها؛ وذلك راجعٌ إلى كون النّاهب يتكئ إمَّا على بسالتهِ أو على لوذعيته لبلوغ مأربته، فضلًا عن أنَّه يظلُّ مُهتجسًا بتحقيق ما يبتغيه دون المُبالاة بخسائر نظيره المنهوب. إنَّ النَّهب المتَّصل بالطعام هو نهبٌ أقل ضررًا وحِدَّةً مقارنةً بالنَّهب المقترن بالمال مثلًا؛ إذ إنَّ ناهبَ الطعام يتغيا سدَّ رمقه، وإخماد صليل أمعائه، وإسكاتَ مخمصته، هذا ما حصل في بداية الأمر، غير أنَّ تنامي النهَّابين قد أدَّى إلى اجتراح نعتٍ جديد لهذا الفعل وهو: التطفيل؛ حيث إنَّ كل من اتخذ نهب طعام عادةً مدروجًا عليها يُنعت بالطُفيلي؛ لأنَّه يأتي إلى الولائم بلا دعوة([15])، فيقتحمها ويكتسحها ويُحرج أهلها ويُورِّطهم؛ مبدِّدًا بذلك كرامته، مقوِّضًا أنَفَتَهُ، مفرِّطًا في حُفنةٍ من المشاعر الأصيلة التي يذود عنها الإنسان المتعقِّل طيلة ارتحاله في دروب المَسكونة، ليتمكن من تبديل "طعام الكريم من صفة الوهب إلى صفة النَّهب"([16])، وهذا ما يدفعه إلى تقمُّص شخصية يختلقها من دواليب الخيال([17]) مُعوِّلًا إمَّا على الخَتلِ والابتشاك، وهو الحصيفُ في ذلك، أو يستعين بلسانه الذليق فيغدق على أهل الدار بنكتٍ ونوادر ترجُّ شقوق القلب من الارتياح والضحك، أو يتكئ على حذاقته فيوارب النَّاس ويندسَّ بداخلهم غير آبهٍ بأعراف الولائم وآداب الموائد؛ إذ إنَّ غرضهُ هو اللقم والتلمُّظ والتمرغ على شفير السعادة غير مبالٍ بالإحراج والإهانة اللذين قد يتعرَّضُ لهما ويبعثانِ الاكترابَ في نفسه، وأن فعله المذموم ذاك قد يُوقعه في الضيق ويُجرِّده من مروءته، فضلًا عن تقصُّدهِ إحرازَ انتقامٍ اجتماعي-اقتصادي و"انتزاع حقٍّ مهضوم في الأكل والشرب، وتمرُّدٍ على هندسةٍ اجتماعيةٍ جائرةٍ"([18])، لكونه يرى أنَّ الآخرين يأكلون ما يشتهون ويتبذخون كما يبتغون بلا ضنكٍ، بينما السَّغب يملأ بطنهُ والضلال يعتورُ قلبه. ومن ثمّة، فإنَّ مُشاركتهم الأكل هو حقُّه الطبيعي والبديهي، ولا أحد يستطيعُ أن يُصادر حقهُ هذا.

2. فلسفة التطفيل: من الاستقباحِ إلى الاستئناسِ

لعلَّ ما قد يُستشفُّ من حكايات الطفيليين-"المحرومين"([19])، أنَّ المُجتمع العربي الإسلامي كان يستلطفُ حيّلهم([20])، وما يدعم هذا الطرح هو أنَّ جلَّ الحكايات التي توارثها الكُتَّاب والنَّثَرَة عنهم، وهي من كنوز التراث وأطايبه، تبين ذلك؛ إذ من الطبيعي أن يستقبح صاحب الدار المتطفِّل في بداية الأمر، غير أنَّه يتراجع عن ذلك بعد أن يفحمهُ الطفيلي بحجةٍ دامغة، مُقنعة، أو حينما يُسكته بجوابٍ صاعق([21]) يُقلقلُ كبده ويستنفرُ هوائج نفسه، وحينة أخرى قد يستدعي بيتًا شعريًّا يُخلِّصهُ من ورطته تلك، فيُصيِّرُ صاحب الدار حائرًا مرتجَّ العقلِ مضوضًا المشاعر مُضطرًّا إلى قبول تطفُّله ليصير فاكهة المجلس عن اقتدارٍ، فتنصاعُ له الأسماعُ وتنسلب إليه ألباب النظَّارة مستندًا في ذلك إلى طراوة اللفظ مشقِّقًا اللغة العربية تشقيقا. ومن ثمة ينكشفُ أنَّ الاستقباح والاستبشاع يظهران بدءًا ثم ما يفتآن أن يُعاكسهما استساغٌ قاصر يلفُّه الامتعاض أو قَبولٌ رضائي وهذا هو المرجو؛ لأنَّ الطفيلي، في نهاية المطاف، لا يرغبُ إلَّا في إبادة جوعه وأن يمنَّ على ذاته بالطعام نفسه الذي تأكله صفوةُ المُجتمع وألَّا يعود إلى بيته حاردًا، كاسف البال، تكتنفهُ المَتعسة وتحويه الغمَّة وتستبدُّ به صورة اشمئزازٍ. ومن ثمة، فإنّه منقادٌ لرغائبَ لا تُفرملُ، لاغبٌ في مقارعة قسوة الجوع، متطلعٌ إلى رفاغة عيشٍ نواتها الأكلُ الطيِّبُ، ليغدو "أكولًا"([22])، ويصير ذلك، لاحقًا، من سجاياه. وقد تساوره رغبة في انتزاع حقه في الأكل، وقد تخامره نزعة الانتقام من بائقته الاجتماعية، وهو الذي وَهَى صبرهُ على الإملاق، بيد أنَّ هذا الثأر هو ذاتيٌّ لا يضرُّ صاحب البيت الذي يدعو لفيفًا من الناس إلى وكيرة أو وليمة وغرضه هو إشهارُ الزواج أو إعلان انتقاله إلى مسكنٍ جديد. لذا، فإنَّه سيأخذ في الحسبان أنَّ العدد قد يكون زائدًا على المرتقب، ومن ثم فإنّه سيُعِدُّ مأدبةً تكفي المدعوين والمُحتمل قدومهم معيَّة من تمَّت دعوتهم، ولعلَّ أبلج مثال على ذلك ما قرضهُ الشاعر: "إنّ الطفيلي له حرمةٌ... زادت على حُرمة نُدمائي/ لأنّه جاء ولم أَدعُهُ...مبتدئًا فيه بإحسان/ مائدتي للنّاس منصوبة... فليأتها القاصي والدّاني/ أحبب بمن أنساهُ لا عن قلى... وهو يجي ليس ينساني"([23]).

إنّ الجوع، بوسمه أسوأ شعورٍ قد يستشعره الإنسان، وهو يمضي في درب الحياة، قد يُفتِّتُ خاطره، ويجعلهُ كَئِبًا يزملُ اغتياظهُ، ورعيشًا بين مخالب الدُّنيا وشدقيها، وبالتالي فإنَّ الاضطرار والحرص على البقاء قد يفرضان على نفسه أن تهفو إلى استسهالِ تصرُّفاتٍ تُصيِّرهُ سليب المروءة وفي سراديبِ الاستصغار يتقلَّبُ؛ لأنَّ المعدة حينما تلتهبُ فإنّها تهدُّ الجوارح وتكسر الشوكةَ وتُقلِّص منسوب الاصطبار وتقرِّحُ القلبَ، وتغدو مَبعثًا لكآبةٍ دكناء تعتري الخاطر، واليأس يغشو صفحةَ الوجه بعدما جالد الهوى العقل وجعل جذوتهُ تخبو، فيصير المرءُ تائهًا بلا عقلٍ يجمع خلاياه، هذا إذا كان الجوع في أولى مراحله. أمَّا إذا ارتفع مقدار حدَّته وبلغ مرتبة الضَّرم أو السُّعار([24])، فإنَّ الإنسان لن يغدو طفيليًّا لاهثًا وراء الأطعمة أينما كانت غير آبه بالمروءة وعلو الهمَّةِ فحسب، بل سيُمسي عاشبًا يتعيَّشُ من الحشائش([25]) كما حصل في المجاعات التي اجتاحت بلاد المغرب الأقصى، من باب التمثيل، في القرون المتخلية، أو لاحمًا يقتاتُ على بقايا الجيف؛ وما إنْ يُحاول إنسانٌ في الأزمنة المعاصرة تخيُّل آخرٍ يأكل من جيفةٍ رائحتها تكاد تقتلعُ المعدة وتخنقُ الأنف إلّا ومسَّهُ شلشٌ واضطراب وشَمِلَهُ شواشٌ ذهني. وعليه، نستقطرُ أنَّ الجوع الاضطراري الخالي تمامًا من المناقب، وليس الاختياري المقترن بالحِمية وترويض النَّفس وتهذيب الخاطر الذي يجنحُ إليه المترفون الغائصون في المُتع والملذات الذين تأفَّفُوا منها، فارتأوا تغيير نمط عيشهم؛ لأنّ الإنسان مجبولٌ على الفضول، ولا يفتر عن البحث عن التجديد والتغيير بوسمه ملولاً بطبعه، هو جوعٌ يَئِدُ التعقل، ويجعلُ الهِمَمَ تنثلمُ، ويزيغ بالإنسان عن السلوك القويم؛ لأنّ الجائع اضطرارًا يغمرهُ الحرمان ولا يعرفُ متى تمنُّ عليه الأقدار برغيف خبزٍ أو بلقمةٍ تُلطِّفُ لهيب جوفه، وسيفضي ذلك إلى الإقدام على اقتحام الولائم والأكل منها بأريحية دون المبالاة بالاستصغار أو هزئ الآخر منه أو النظر إليه نظرةَ شينٍ وازدراء. هل الجائع المقتربُ من الثبور سيتخيرُ أيُّ طعامٍ سيبتلعهُ؟ هل للجائع عقلٌ يُمكِّنه من تمييز الصواب عن الزلَّة؟ على الأرجح لا؛ لأنَّ الامتلاء والتخمة والبردة هم أيسرُ سبيلٍ نحو اللِّياقة العقلية والاتِّزان، فإذا كان العقلُ مغيِّبًا والهوى يتبوَّأ منزلة الحُكم، فلا يجبُ محاكمة الطفيلي الواجم الذي تتزبَّدُ أساريرهُ كلّما تأرَّبت عليه ضائقته. لست أنافح عن الطفيليين ولا أسوِّغ فلسفتهم التي قد يراها البعض معرَّة، مثلبةً، وقد يُغالي ويصف الطفيليَّ بـ "الإمَّعة"([26]) كما قال عبد الله بن مسعود، بيد أن هذا الحكم القاسي قد تمخض عن عدم تفهُّم الأسباب التي أفضت بهؤلاء الطفيليين، الذين لم يجدوا ما يدفئ قلوبهم ويغمرهم بالعطفِ والحدبِ، إلى النُّزوع إلى هذه السلوكيات، وفي طليعتها الضَّرم وابتغاء الاستمرار ومُواصلة المسير، وهذه رغبةٌ طبيعية، وإنْ لم تكن كذلك فلماذا نجدُ الإنسان يُقاوم بجسارة وبسالة بائنتين في النَّوائب والضوائق والبوائق، ويُقارع أعتى الأوبئة المِصدامة التي فتكتْ به وأنهكته، خلال الأزمنة المُنصرمة، وجعلت دبيبَ الحُزنِ والقلق والابتئاس يحتلُّون نياطَ قلبه المَخروم؟ ولعل ما يؤكِّد أنَّ الجوع هو الدافع الأول للطفيلين لإحراج أنفسهم وأصحاب الولائم هو أنَّ طفيليًّا قرضَ أبياتًا شعرية يقول فيها: "كلّ يومٍ أدور في عرصة الحيّ... أشم القتارَ شمَّ الذباب"/ "فإذا ما رأيتُ نار عروسٍ... أو خِتانًا أو دعوة لصحاب"/ "لم أعرّج دون التقحُّم لا أرهَبُ...شتمًا ووكزة البوّاب" / "مستخفًا بمن دخلتُ عليهم... غير مستأذنٍ ولا هيّاب"([27]). نلحظُ في هذه الأبيات فخفخةً بائنة وتفاخرًا ظاهرًا بطفيليته وتلذُّذًا بإحراج الأهالي والتضييق عليهم في مناسباتٍ لا تُقام بشكلٍ دوريٍّ مثل: الزواج، العقيقة، الوكيرة، والنقيعة...إلخ. والأدهى أنَّ الطفيليين كانوا قد اتسموا بميزة كيِّسة تستحقُّ النظر لكونها تختزل منبعَ فلسفتهم، وهذه الميزة تتمثلُ في أنَّ الحساب الرياضي عندهم مقترنٌ بالأكل، علاوةً على أنّ حساب الوقت لديهم مرتبطٌ بالأرغفة واللُّقَمِ؛ وقد ساق لنا ابن الجوزي عباراتٍ عديدة في هذا الشأن يكتفي البحث بذكر اثنتين: "قال أبو هفَّان: قيل لطفيلي: كم أربعة في أربعة؟ قال: ستَّة عشر رغيفًا"([28]). وهذا طفيليٌّ آخر كان ينتظرُ قدوم أحدهم فقدَّر الوقت الذي ظلّ ينتظرهُ فيه، وقال: "انتظرتهُ مقدارَ ما يأكلُ الإنسانُ رغيفًا"([29]). وتأكيدًا على اقتران فلسفة التطفيل بالجوع في مراحله المتقدمة نسوقُ ما ورد في "آداب المؤاكلة"، حيث لم ينفك بدر الدين الغزي على توضيح هذه النُّقطة بذكر بعض الخواص التي اتَّصف بها الطفيليون، ونجدُ في طليعتها الامتناع عن الحديث أثناء الأكل والشرب والاكتفاء بالإيجاز في القول؛ لأنَّ كثرة الكلام على المائدة تفوِّتُ المُتعة وتُقللُ الاستزادة، والأنكى أنَّه قد يؤخر الامتلاء والشَّبع، لاسيما إذا صادف الطفيليُّ لفيفًا من الأكولين النَّهمين، وهم أعداءٌ وخصوم في عينه. نقرأُ في هذا المضمار: "ومن وصاياهم (=الطفيليين) إذا كنت على مائدةٍ فلا تتكلَّم في حال الأكل، وإن كلَّمك من لابدَّ من كلامه فلا تجبهُ إلَّا بـ نعم، فإنَّها لا تُشغلُ عن الأكل"([30]). ومن خوَّاصهم أيضًا التي تدعم أطروحة أنَّ سلوكياتهم تتمخضُ عن الإحساس بالجوع هي أنّهم يأكلون بنهمٍ جليٍّ، لا يخفى، أيَّ طعامٍ يُصادفونه دونما تردد أو توانٍ، فالتخيُّر عندهم مفقود؛ لأنّ محنة الاضطرار تُلغي شرط الاختيار وانتخاب أجود الأطعمة وأطيبها، فمحوُ الجوعِ أولويةٌ قصوى، ثم يليه الانتقاءُ لاحقًا بعد ضمان الامتلاء. نقرأ في هذا الباب ما جاء في "آداب المُؤاكلة": "وقال بعضم لطفيليٍّ: أوصني، قال: لا تُصادف شيئًا من الطعام وترفع يدكَ وتقول: لعلِّي أصادف أحسن منه، قال: زدني، قال: إذا وجدتَ طعامًا فكُل منه أكْلَ من لم يَرَهُ قطُّ (...)"([31]). واتَّصفوا أيضًا بالحضور مبكِّرًا إلى المآدب لأنَّ القدور تكون حينها ملآنة([32]) ولم تقربها الأيدي بعد، واتسموا مما اتسموا به مُشاطرة بعضهم بعضا أدعيةً تجبر سامعها على إبانة نواجذه من الضحك والتحيُّر: "متَّعك الله بسعةِ الصدر وطيب الأكل، والصبر على المَضغِ (...) منَّ الله عليكَ بصحَّة الجسم، وكثرةِ الأكل، ودوام الشَّهوة، ونقاءِ المَعدة، وأمتعكَ بضرسٍ طحونٍ، ومعدةٍ هضوم"([33]). هبْ أنَّ إنسانًا عانقته الضوائق واستأنست به الفاقة وارتأى العُسر أنْ يُفارقه، فضلًا عن كونه لم يتعرَّف من ذي قبل على مجلبٍ للحبور والأنسة اللذين ينبعان، أحيانًا، من التهام الأكل المستطاب والهنيء هل سيشرع في انتخاب الأطعمة ويبدأ بالعذب والسائغ ويُهمل أقلَّها طيبةً وجودةً؟ على الأرجح إنَّه سيلتهم أي شيءٍ يُوضع على السُّفرة جامعًا بين الخضم والغذم القضم، ومزاوجًا بين كثرة اللقم وسرعة المضغ كما قال أحد الطفيليين في وصيَّةٍ سنيةٍ: "لا تمضغوا مضغ المتعلِّلين الشباع المُتخمين"([34])؛ لأنَّ المعدةَ، في عين الساغب، هي نواةُ جسمهِ، ووحدها تضخُّ الحياة فيه وتغذِّيه وتجعلهُ أكثر متانةً وتماسُكًا، علاوةً على شحذ همَّته بمواصلة مُقارعة تصاريف الأحوال ودهارس الدُّنيا، ومن ثمّة سينال لَقَبَ: "عُجالة الرَّاكب"([35]) كنايةً عن استعجاله في الأكل؛ لأنَّ الضغط والتوتر اللذان يُولِّدهما الجوع يُبيدان التريُّث والتروِّي والالتزام بآدابِ المائدةِ. إنَّ الطفيلي لا يستحقُّ أن ينعت بالإمَّعة ويُصَدَّ بالعبارات البذيئة ونتمادى في إحراجه ونكئ جراحه؛ لأنَّ مبتغاه هو البلعُ والشُّرب فقط ولو بلهفةٍ لا يُمكن إضمارها، وقد سوَّغ بعض "المُجتهدين" للسارق أن يسرِقَ رغيفَ خبزٍ حتى يسدَّ أودَهُ وينقذ حياته من الأفول عملًا بمبدأ "الضرورات تبيحُ المَحظورات". أمّا أنْ يأتي رجلٌ ويتطفل على دارٍ ويسرطَ ما جادت به القُدورُ لمحو السَّغب، فلا ضير في ذلك أبدًا رغم المعايب والمثالب الاجتماعية التي تتمخّضُ عن هذا الفعل المُستهجن. جديرٌ بالإشارة إلى مسألةٍ أثارت انتباهي، وأنا أنقِّبُ في هذه "الفلسفة" الظريفة ألا وهي أنَّ النساء مقصياتٌ من التطفيل، ولم أعثر على نادرة مركزها امرأة طفيلية، رغم أنَّ هذا السلوك لن يكون، بطبيعة الحال، حكرًا على الرجال ما دُمنا نتكلَّم عن جوعٍ وإملاق وبيئةٍ في غاية القَسوة؛ فاجتماعهم يُنتج، تلقائيًا، طُفيليًا، غير أنَّ الاستثناءَ دائمًا ورادٌ؛ فكم من واحدٍ يُعاقر "أبو عَمرة" بيد أنَّه لا يتطفلُ على الناس صائنًا مروءته التي لا تُعوَّضُ ولا تقايضُ بأي شيء مهما عَلَتْ قيمته في دُنيانا.

على سبيل الختم:

أومأ الباحث سعيد العوادي في مؤلَّفه "الطعام والكلام" إلى مسألةٍ في غاية الأهمية ومضمونها أنَّ "فلسفة التطفيل" لم تعُد فردية؛ أي إنَّ الطفيلي يبذل، لوحده، جَهدًا مُضنيًا بغية اقتحام وليمةٍ لوحده، بل إنَّ انحرافًا قد مسَّها وزاغت عن المُبتغى الذي جيئت من أجله لأول مرةٍ فغدتْ فلسفةً جماعيةً([36])، ليصير التطفيل حرفةً بعدما حاول بعضهم شرعنة هذا السلوك ومنحهِ تسويغًا أخلاقيًا دون الأخذ في الحُسبان أن ما جعلهم يُقْبَلُونَ وتُستساغُ تصرفاتهم، أساسًا، هو عطفٌ اجتماعيٌّ مؤسسٌ على الرَّأفة والسَّعي إلى بَزِّ عضال الفقر حتى لا يستفحل وينبسِطَ في المُجتمع. ومن ثمَّة، فإنَّ هذا التسويغ سيفضي، بلا كيتٍ وكيت، إلى عزوف القلوب عنهم، والخواطر ستعافُهم. وهذا الأمر يتبدَّى لنا بجلاءٍ من خلال شنِّ الطفيليِّ "بُنان" غارةً لفظيةً على رجلٍ حرمه من دخول داره فهجاهُ باللُّؤم والجهل([37])، وكأنَّ وُلُوجَهُ إلى الدار حقٌّ مشروع له، ومن ثمَّة فقد صارت هذه الفلسفة خطرةً على المُجتمع العربي الإسلامي لكونها صارت تتكئُ على صلافة القول وحِدَّةِ التصرُّف وشراسة الفعل المتجسِّد في التمرُّد على "هندسةٍ اجتماعيةٍ جائرةٍ، (في عينهم)، تمركزُ مال الله في فئةٍ قليلة"([38])، وهذا ما دفع البعض إلى محاربتهم والتهرُّب من إنشاء وشيجةٍ أسريةٍ([39]) مع كلِّ من ينتسبُ إلى هذه الفئة التي كانت في البداية مستقبحة ثم استأنس بها العرب بشكلٍ تدريجي قبل أنْ يتواضعُوا على مُعارَكَتِهَا. ولعلّ عقابيل هذه الفلسفة تتمثَّلُ في أنَّ الطفيلي سيُغالي في اتِّكاليته، وسيتَّخذُ هذا السلوك دأبًا وديدنًا، وسينتهي ذلك إلى تناسُل الخَمولين والكُسالى بشكلٍ جسيمٍ في المجتمع، وسيضلُّون دائمي التعويل على الآخر في إكرامهم والإغداق عليهم دون بذل أدنى جَهدٍ في تحسين ظروف عيشهم والارتقاء بحالتهم الاجتماعية؛ فاليد التي تُعطي، كما درج أهل المغرب الأقصى على القول، تُجْهَدُ من الإنعام والإحسان، بينما نظيرتها، التي تُمسكُ، تستحلي ذلك؛ لأنَّه مُتيسِّرٌ وسلسٌ. ومُجمل القول إنَّ فلسفة التطفيل قد انبنت على حفنةٍ من السِّمات واتَّصفت بكومةٍ من الخواص التي حاولنا الإيماء إليها أحيانًا أو الوقوف عندها حينة أخرى، غير أنَّ جوهر هذه الفلسفة ولُبَّها يكمنُ في أنَّها لا تنظر إلى المسكونة نظرةً عادية تتشاكل مع النظرة التي درجَ عليها أفناء البشر، بل إنّها تتعدَّى ذلك وتنظر إلى العالم والحياة نظرةً "طعامية، ترى الوجود طعامًا، وتقيسه بعقلٍ طعامي وتجعل من كل ذلك وسيلةً لتفجير الضحك"([40])، وهو افترارٌ غايتهُ انتزاع حقٍّ اجتماعي مهضوم، ولعلَّ هذه الغاية تتنافى مع الغاية التي قامت من أجلها هذه الفلسفة التي كانت في بداية الأمر تتوسُّلُ الوَهْبَ والمنحَ والسَّخاء، وتناشِدُ العطاء والإحسان، وترجو الانغمارَ في أجزلِ الأيام، وتكون بمبعدٍ عن الضرمِ والسُّعار.

المصادر والمراجع المُعتمدة في البحث:

1. كتب:

- ابن الجوزي، أخبار الأذكياء، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2003

- ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، ج6، تحقيق: حسين نصار، القاهرة: دار الكُتب والوثائق القومية، ط3، 2003

- ابن أبي الدُّنيا، قِرى الضيف، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، الرياض: مكتبة أضواء السلف، ط1، 1997

- ابن منظور، لسان العرب، القاهرة: دار المعارف، د. ط، د. ت.

- البغدادي، الخطيب. التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم، دمشق: مطبعة التوفيق، د. ط، 1346هـ.

- التوحيدي، أبو حيان. مثالب الوزيرين، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، دمشق: دار الفكر، ط1، 1961

- الثعالبي، أبو منصور. ثمارُ القلوب في المُضاف والمَنسوب، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، د. ط، 1985

- العامري، بدر الدين الغزي. آدابُ المؤاكلة، تحقيق: عمر موسى باشا، دمشق/ بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1987

- الشيخ، محمَّد. مع أبي حيان التوحيدي في شَقوته، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2012

- العوادي، سعيد. الطعام والكلام: حفرياتٌ بلاغية ثقافية في التراث العربي، الدار البيضاء: إفريقيا الشّرق، ط1، 2023

- القرطبي، يوسف بن عبد الله بن عبد البر. بهجة المَجالس وأنسُ المُجالس وشحذُ الذّهن والهاجِس، المجلد الأول، تحقيق: محمد مرسي الخولي، بيروت: دار الكُتب العلمية، د. ط، د. ت.

- الهمذاني، بديع الزمان. المقامات: المقامة المجاعية، تحقيق: محمد محيّ الدّين، مصر: مدرسة دار العلوم، د. ط، 1923

- بن أحمد الرفاء، السري. المُحبُّ والمحبوبُ والمشمومُ والمَشروب، ج4، تحقيق: ماجد حسن الذّهبي، دمشق: مطبوعات مَجمع اللغة العربية، د. ط، 1986

- حبيدة، محمد. المغرب النَّباتي: الزراعة والأغذية قبل الاستعمار، الدار البيضاء: منشورات مُلتقى الطرق، ط1، 2018

- شبوح، إبراهيم. المائدةُ في التراث العربي الإسلامي، لندن: منشورات الفرقان للتراث الإسلامي، د. ط، 2004

2. دوريات:

الجزَّار، أبو الحسين جمال الدِّين. فوائد المَوائد، ج2، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مجلة: المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد 20، مارس، 1977

[1] الخطيب البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم، (دمشق: مطبعة التوفيق، د. ط، 1346هـ)، ص ص68-69

[2] محمد حبيدة، المغرب النباتي: الزراعة والأغذية قبل الاستعمار، (الدار البيضاء: منشورات ملتقى الطرق، ط1، 2018)، ص121

[3] ذكره محمد حبيدة في: المغرب النَّباتي، المرجع نفسه، ص126

[4] تحدث إبراهيم شبوح في بحثٍ تخيَّر عنوانًا له: "المائدة في التراث العربي الإسلامي" عن أصناف الموائد التي شهدتها الثقافة العربية الإسلامية المصنوعة إمَّا من الخشب أو المصقولة من المعادن أو المنحوتة من الخزف، ولا شكّ أنَّ كل صنفٍ من هذه الأصناف هو إيماءٌ إلى الحظوة الاجتماعية؛ فالأثرياء يأكلون على سُفرٍ من الخزف (الكتابي، النّباتي، الحيواني) بحسبانه "فنًّا عظيمًا ومعيارًا معبِّرًا عن الثقافة"، بينما الأقل حظوةً يتخذون من الموائد المصنوعة من الخشب الرّفيع مركزًا لأطعمتهم، بينما الطبقات الأخرى تتنافس على الموائد التي تمَّت صياغتها من المعادن؛ لكونها "محدودةٌ" ومعرَّضةٌ للتدهور والإتلاف السَّريعين. يُنظر: إبراهيم شبوح، المائدةُ في التراث العربي الإسلامي، (لندن: منشورات الفرقان للتراث الإسلامي، د. ط، 2004)، ص ص16-17

[5] المغرب النّباتي، المرجع نفسه، ص134

[6] لعلّ من أجَّل وأسطع هذه الأبحاث التي نالت الريادة وظفرت بالتميز نجد: سعيد العوادي، الطعام والكلام: حفريات بلاغية ثقافية في التراث العربي، (الدار البيضاء: إفريقيا الشّرق، ط1، 2023). وأيضًا: محمد حبيدة، المغرب النباتي، مرجع مذكور. إبراهيم شبوح، المائدة في التراث العربي الإسلامي، مرجعٌ مذكور.

[7] قد يقع المتلقي في جريرة كبيرة حينما لا يُميز بين الخوان والمائدة؛ فالأولى هي المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام، بينما الثانية تسمى مائدةً حينما يؤثثها الطعام الجامع بين المأكول والمشروب. يُنظر: بديع الزمان الهمذاني، المقامات: المقامة المجاعية، تحقيق: محمد محيّ الدّين، (مصر: مدرسة دار العلوم، د. ط، 1923)، ص155

[8] إنَّ النُّصوص التراثية النثرية التي أولت للطعام اهتمامًا بالغًا هي كثيرة وعديدة، ويصعب حصرها، غير أنّ النصوص الشعرية التي كرست نفسها لوصف المأكول والمشروب، وتوثيق المجالس المليئة بالأجوبة المسكتة والمكتظة بالتفكُّه والتندر والتفسح هي قليلة، مقارنةً بنظيرتها النّثرية، ولعلّ أسطع مثالٍ على ذلك هو ديوان الشاعر العباسي "المُتطيِّر" ابن الرّومي الذي خصص قصائد شعرية فخيمة، كانت عبارة عن كاميرا يلتقطُ من خلالها، بدقة عالية، المشاعر المتمخضة عن السِّخاء والقِرى، ولا يغفل، في تصويره، أشكال وألوان المأكولات، ويُصور لنا أخياف وأصناف المشروبات التي تحتلُّ الموائد، علاوةً على أنَّه كان حريصًا على تصوير سلوكيات الأَكلَة. نضرب المثال بحفنةٍ من الأبيات الشعرية من ديوانه: "مائدة السيد مشحونةٌ...تُغنيك باللحمان عن اللُّحمى". ص2297. "كم جارعٍ جُرَعَ المكاره عالمًا...أنّ المَكاره يكتسين مكارما" / "يا صاحبًا رضي النّذالة صاحبًا...وغدا يُعدُّ مؤاكليه أَراقما". ص.2312. "لعمركَ ما ضيفُ ابن موسى بصائمٍ...إذا ضافهُ يومًا وإنْ عدَّ صائمًا" / "فلما أحلّ الزاد للقوم وقتهُ...أتى بطعامٍ أذكر القوم حاتمًا" / "قديرٌ من الخرفان كان رضيفهُ... شواءً من الرُّقط الثقيل مغارمًا" / "وأرخ بالحلواءِ تأريخ محسنٍ...وخيرُ المساعي خيرهنّ خواتمَا". ص2262-2263-2264. ابن الرومي، ديوانه، ج6، تحقيق: حسين نصار، (القاهرة: دار الكُتب والوثائق القومية، ط3، 2003). زد على ذلك الكتاب الضخم المكوَّن من أربعة أجزاء كاملة والموسوم ب: "محب والمحبوب والمَشموم والمَشروب" الذي جمع فيه صاحبه درر وجواهر الشعر العربي الذي تغنى بالمشروبات الحلال منها والحرام، فضلًا عن أنّه لم يُهمل صاحبه جمع القصائد التي برع أصاحبها في قرض قصائد شعرية تصفُ الندماء والموائد الجامعة بين المأكول والمشروب. يُنظر: السري بن أحمد الرفاء، المحب والمحبوب والمشموم والمَشروب، ج4 (كِتاب المَشروب)، تحقيق: ماجد حسن الذّهبي، (دمشق: مطبوعات مَجمع اللغة العربية، د. ط، 1986). يدعم الباحث إبراهيم شبوح هذا الرأي واصفًا مهارة ابن الرومي في الالتقاط والتفنن في الوصف قائلًا عنهُ: "وابنُ الرّومي الذي تفوَّقَ في التعبير عن باطن المشاعر الشَّرهة نحو ما يشتاقُ إلى التهامه (...)". يُنظر أيضًا: إبراهيم شبوح، المائدةُ في التراث العربي الإسلامي، المرجع نفسه، ص30

[9] نضربُ المثال، في هذا المضمار بمؤلف ابن أبي ادنيا المكنّى بعنوان: "قِرى الضيف"، وهو كتيِّبٌ ظريفٌ، إخباريٌّ، وفي غايةِ الاختزال، يروي فيه صاحبه أهمَّ القصص التي أُلِّفت في موضوع قِرى الضيف وإكرامه والجود عليه، وقد توارثها الأسلاف بلا تأفُّفٍ. وبالرغم من المبالغة التي تنضوي على هذه الحكايات إلّا أنَّ المقصد كان هو الإبانة عن حرص الإنسان العربي على الإغداق على ضيفه بكل سخاء، ومن ثمَّة فقد تولّدت فلسفة مُضادَّةٌ لفلسفة البُخل التي يتبرَّمُ منها العربي حتى لو كان بخيلًا فإنّه لا يرضى بهذه الصفة لأنّها معيبة، معرَّة، وسُبة له ولقبيلته، في حين أنه يتفاخر ويتباهى بنعت "الكريم"، "السخي"، "كثيرُ الرَّماد"، وقد أبدع العرب القدامى في تصوير السخي وتبجيله ومنحة مرتبة سنية، بينما درجوا، في المقابل، على تقبيح البخيل ومقته. للإبانة عن منزلة السخاء يُمكنني استدعاءُ مثالٍ من الكِتاب نفسه المتمثل في قصة الغلام اليتيم مع فارس الكرماء حاتم الطائي الذي تمت أسطرتهُ؛ ومدار هذه القصة أنّ حاتمًا نزل بدار الغلام الذي كان يملك مائة رأس من الغنم، وقد أتى بدماغ شاة لحاتم الذي استطابه، فظلّ الغلام يتوارى ويأتيه بدماغ آخر بلا توانٍ، فاكتشف حاتم، لاحقًا، أنّ الغلام قد ذبح كل الغنم التي لديه، ليظفر بلقب: "أجودُ من حاتم". راجع: ابن أبي الدُّنيا، قِرى الضيف، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، (الرياض: مكتبة أضواء السلف، ط1، 1997)، ص30

[10] أبو الحسين جمال الدِّين الجزَّار، فوائد المَوائد، ج2، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مجلة: المجمع العلمي العراقي، بغداد، العدد 20، مارس، 1977، ص152

[11] محمَّد الشيخ، مع أبي حيان التوحيدي في شقوته، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2012)، ص11

[12] أبو حيان التوحيدي، مثالب الوزيرين، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، (دمشق: دار الفكر، ط 1، 1961)، ص257

[13] قام الباحث سعيد العوادي في كتابه "الطعام والكلام" بمقارنةٍ بالغة الأهمية بين هذه الأطعمة الثلاث. يُنظر: الطبق الرابع: نثرية الطعام: الموهوب والمنهوب والمرهوب من مؤلفه: الطعام والكلام، مرجع سابق، ص209-277

[14] ابن منظور، لسان العرب، (القاهرة: دار المعارف، د. ط، د. ت)، ص4553

[15] ذكر ابن الجوزي نقلًا عن الأصمعي أنّ الطفيلي هو من أتى قومًا من غير أن يُدعى، والطفيلي هي لفظة منحوتة من كلمة: "الطَّفلُ"، والتي تعني مداهمة الليل للنهار بظلمته. نجدُ ابن منظور في "اللسان" في مادة "طفل" يقول إنّ الشمس حينما تتوارى وتغرب تُسمى بـ: "الطِّفل"، والليل أيضًا يحملُ هذا الاسم في اللغة العربية. تُرجح نصوص القدامى أنّ أول من ظفر بنعت "الطفيلي" هو رجلٌ من قبيلة بني غطفان، وديدنه القدوم إلى الولائم بلا دعوة ليجترح له الناس لقب: "طفيل العرائس" قبل أن يأخذَ منه "طفيل بن زلَّال" مِشْعَلَ الشُّهرة في هذا الباب ليغدو نموذجًا ذائع الصيت في "فلسفة التطفيل". يُنظر: ابن الجوزي، أخبار الأذكياء، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2003)، ص238. (مع بعض التصرف). ونجد الكلام نفسه، مع بعض التغيير الطفيف، في كتاب الخطيب البغدادي الذي تخيَّر عنوانًا له: "التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم"؛ حيث يُشاطرنا البغدادي نقلًا عن الأصمعي نفسه معنى التطفيل في اللغة وأول من ظفر بهذا النعت. راجع: العنوان المذكور، مرجع سابق، ص9. راجع أيضًا: ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسه، ص2682

[16] الطعام والكلام، نفسه، ص230

[17] أضرب في هذا المضمار مثالًا بحكاية طريفة تنمُّ عن أحوذية الطفيليين ومركزها هو "بُنَانٌ" الذي يُعدُّ من أميز الطفيليين في الثقافة العربية الإسلامية وقد برع في ترك إرثٍ حكائي ظريف مزاوجًا بين الحلاوة والجزالة وبين خفّة الإشارة ولباقة العبارة، ومضمون هذه الحكاية أنّه أتى إلى عرس فعجز عن الدخول، فذهب صوب بقالٍ فأخذ منه بعض الأقداح، فلما طرق الباب استفسره البواب عمن يكون فقال بكل صلافة: "أراك لستَ تعرفني، أنا الذي بعثوني أشتري لهم الأقداح". فدخل وأكل بشره ونهمٍ جليين حتى امتلأت معدته، فأعاد الأقداح وأخذ خاتمه الذي رهنه عند البقال نظير أخذ الأقداح التي يسَّرت حضوره الوليمة. راجع: ابن الجوزي، أخبار الأذكياء، نفسه، ص238

[18] الطعام والكلام، نفسه، ص244

[19] إبراهيم شبوح، المائدة في التراث العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص23

[20] إنّ للطفيليين شهرة واسعة طبقت الآفاق في المخاتلة والمراوغة متقصدين غايتهم الأساس: الأكل والشرب الهانئين المجّانيين حدّ البردة، وقد لا يكاد أحد ينافسهم في ذلك. وأسوق في هذا الصدد مثالًا قمينًا بالنظر، ويتمثلُ في حكاية سردها الجاحظ مضمونها أنّ فتًى شرع العشقُ يأكل شغاف قلبه، فطلب من عشيقته أن تبعث إليه حنطةً معجونة بالسمن، فأرسلتها ملبيةً طلبه، ولم يكتفِ بذلك بل غالى وطلب منها نبيذًا ليستنبذ فأتته بذلك، وكان ردّها أن قالت: "أبقاك الله وحفظك رأينا الحبَّ يكون في القلبِ فإذا فشَا دبَّ في المفاصل، وحبُّك ما يزولُ من المعدة وأراك طفيليًا تتأكَّلُ من العشق". يا ليت الجاحظ عاش في هذا الزمن الضنين ليُبصر كيف أنّ المرأة صارت تقتات من العشق وتتأكلُ من الحب، وصارت المشاعر المزوّرة عندها نافذةً تدرُّ عليها دخلًا لا يكاد يناله موظفٌ بسيط ينتظر راتبه شهرًا كاملًا، وهذا صنفٌ مستقبحٌ في "فلسفة التطفيل". يُنظر: البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين، المصدر نفسه، ص32

[21] أستحظر هنا، من باب التمثيل لإيضاح المعنى والمبتغي، نادرةً تزكّي هذا الزعم، وقد رواها ابن عبد البر في "بهجة المجالس". ومضمون هذه النادرة أنّ طفيليًا لم يجد سبيلًا إلى التأدُّب والاحتشام وقد دخل دار قومٍ بلا استئذان، فنهرهُ صاحب الدّار بحدة، فأغلظ الطفيلي في الجواب وقال: "والله لئن قمتُ إليك لدخلنك من حيث خرجت". يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، بهجة المَجالس وأنسُ المُجالس وشحذُ الذّهن والهاجس، المجلد الأول، تحقيق: محمد مرسي الخولي، (بيروت: دار الكُتب العلمية، د. ط، د. ت)، ص102

[22] اجترح يراع سعيد العوادي تمييزًا لمّاحًا يتمثلُ في فصله بين الطفيليين والأكَلة الذين ينكبون على الأكل بنهمٍ وشرهٍ، وهم متولِّعون بالطعام؛ ذلك أنّ الطفيلي هو أكولٌ بطبعه، ولولا ذلك لما استغنى عن مروءته ليداهم ولائمًا لم يُدع إليها، وهذا النّهم قد تمخض عن عناقٍ طويل جمع معدته بالجوع فصار بينهما تآلفٌ غير مرغوب فيه، غير أنّ ليس كل أكُولٍ هو طفيلي، وقد ضرب العوادي مثالًا بشخصيات نشأت في كنف أسرٍ عاشت حياة رغيدة عامرةً بكل ما تتوق إليه النفسُ وتشتهيه، فضلًا عن أنَّها انغمرت في بحبوحة العيش ولم تتعرَّف على المشاعر التي تُولِّدها الفاقة والإملاق وعسر الحياة. يُنظر: الطعام والكلام، نفسه، ص233

[23] البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين، نفسه، ص34

[24] بيّن سعيد العوادي في كتابه "الطعام والكلام" مراتب الجوع كما اختلقها وابتدعها العرب القدامى الذين اتخذوا من اللغة "كاميرا" تُصورُ يومهم العادي، فجعلوا للجوع مراتبًا، ولبقايا الطعام نعوتًا، وللموائد نحتوا لها أسماءً. حينما تبعث المعدة رسائل تظهر خواءها فيُسمّى ذلك جوعًا، فسغبًا، وكلّما احتدّ الجوع غدا غرثًا وانتقل إلى الطوى والمخمصة، قبل أن يصير سعارًا، وقبله كان قد نُعت بالضَّرم. يُنظر: الطعام والكلام، نفسه، ص24

[25] لقد خصص محمد حبيدة فصلًا ضافيًا للأطعمة القحطية التي اضطر الإنسان المغربي إلى أكلها خلال الجوائح والمجاعات التي اجتاحته ولم ترأف به خلال أعوام 1579، 1661، 1721، وقد أكل المغربي البلوط و"الرْبيع" (الحشائش التي تنمو في الأرض ولا تقربها الأنعام لصغر حجمها)، واللفت المحفور والبُقول، وأكلوا أيضًا لحوم السباع والثعالب التي كانت "حارة ويابسة". تومئ هذه التفاصيل إلى أن الجوع لا يمنحُ المرء مساحة رحيبة للتفكير والتخيُّر، فإما الإقبال على ما يوجد للبقاء أو الرحيل إلى الآجلة. يُنظر الفصل الرّابع المكنّى بعنوان: "الأطعمة القحطية"، المغرب النباتي، مرجع سابق، ص81-103

[26] ابن الجوزي، أخبار الأذكياء، مصدر سابق، ص238

[27] بن عبد البر القرطبي، بهجة المَجالس وأنسُ المُجالس وشحذُ الذّهن والهاجس، المصدر نفسه، ص ص743-744

[28] أخبار الأذكياء، نفسه، ص241

[29] نفسه، ص241

[30] بدر الدين الغزي العامري، آداب المؤاكلة، تحقيق: عمر موسى باشا، (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1987)، ص32

[31] المرجع نفسه، ص33

[32] الطعام والكلام، مرجع سابق، ص233

[33] ذكره: سعيد العوادي، الطعام والكلام، نفسه، ص234

[34] البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين، مصدر سابق، ص52

[35] اجترج الثعالبي هذه العبارة، ويعني بها ما "يتعجَّلهُ الرجل من الطعام" بغية إسكات صهيل المعدة الذي يُمكن تحمُّله لساعاتٍ فقط قبل أن يغدو نائبة حقيقية تلمُّ بالإنسان. يُنظر: أبو منصور الثعالبي، ثمار القلوب في المُضاف والمَنسوب، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار المعارف، د. ط، 1985)، ص608

[36] الطعام والكلام، نفسه، ص232

[37] نفسه، ص236

[38] نفسه، ص236. (مع بعض التصرف).

[39] اُنظر ما رواه الأصفهاني بخصوص هذه المسألة في كتاب: الطعامُ والكلام، نفسه، ص232

[40] نفسه، ص236