اللَّاجئ الألماني

فئة : ترجمات

اللَّاجئ الألماني[1]

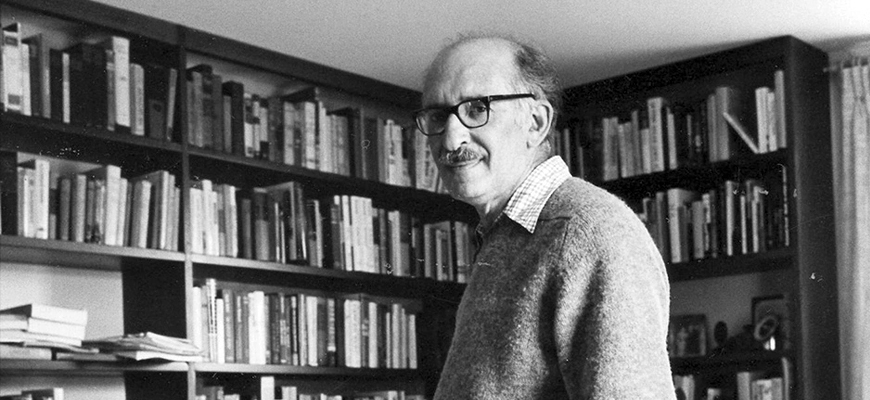

بقلم: برنارد مالامود

ترجمة: علي القاسمي*

ولد برنارد مالامود (Bernard Malamud) (1914 ـ 1986) في حي بروكلين في نيويورك لأبويْن يهودييْن مهاجريْن من روسيا. حصل على البكالوريوس من كليَّة المدينة في نيويورك سنة (1936)، ومارس التعليم في المدارس الثانويَّة، ونشر قصصه القصيرة في المجلات، ثمّ حصل على الماجستير في الأدب من جامعة كولومبيا سنة (1942)، وكانت رسالته حول الشاعر الروائي الإنجليزي توماس هاردي (1840 ـ 1928). وفي تلك السنة التقى آنا دي شيارا، إيطاليَّةـ أمريكيَّة خريجة جامعة كورنيل على الديانة الكاثوليكيَّة الرومانيَّة، وبعد ثلاث سنوات تزوَّجا على الرغم من معارضة عائلتيهما. وأخذت تساعده في طباعة كتاباته ونشرها ونقدها.

وابتداءً من سنة 1949، أخذ يدرّس موضوع الإنشاء لطلاب السنة الأولى في جامعة ولاية أوريغون؛ ولأنَّه لم يكن يحمل الدكتوراه، لم يُسمَح له بتدريس المواد الأدبيَّة، فأخذ يخصّص ثلاثة أيام في الأسبوع لكتاباته الأدبيَّة، (واليوم تدرّس هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الأمريكيَّة أدبه).

تخلّى برنارد مالامود عن ديانته اليهوديَّة واعتنق الفلسفة الإنسانيَّة، ولكنَّه «لم ينسَ مطلقاً أنَّه يهودي في مجتمع أمريكي، وهو يجوّد عندما يكتب عن اليهودي في المجتمع المدني الأمريكي»، كما قال عنه الروائي الإنجليزي أنطوني بيرجس. فمعظم قصصه القصيرة تدور حول المهاجرين اليهود في أحيائهم في المدن الأمريكيَّة.

أنتج مالامود ثماني روايات وأربع مجموعات قصصيَّة، وجميعها تمتاز بمستوى فني رفيع، حتى إنَّ معاصرته الأديبة الأمريكيَّة الشهيرة فلانري أوكونور (1925 ـ 1964) قالت عنه مرَّة: «اكتشفتُ كاتب قصة قصيرة أحسن منا جميعاً، بمن فيهم أنا». وقد نال مالامود أرفع الجوائز الأدبيَّة الأمريكيَّة، مثل جائزة بولتزر وجائزة الكتاب الوطنيَّة وغيرها، وأنتجت السينما الأمريكيَّة العديد من أعماله السرديَّة. نشر أولى رواياته بعنوان «الطبيعي» سنة 1952، وآخرها «رحمة الله» سنة 1982، وأوَّل مجموعاته القصصيَّة «البرميل السحري» (1958) وآخرها «قبعة رامبرانت» (1974).

في النصف الثاني من القرن العشرين، كان مالامود واعياً بالمشكلات الاجتماعيَّة في أمريكا مثل فقدان الجذور، والخيانة الزوجيَّة، والطلاق، وعدم العدالة الاجتماعيَّة، وغيرها، ولكنَّه كان متخصّصاً في المشكلات التي تواجه المهاجرين الجدد، والعذاب الذي يعانونه لفقدان هويتهم.

وقد اخترنا له قصَّة «اللاجئ الألماني» لأنَّها تتناول أحد الموضوعات التي انتقينا القصص القصيرة في ضوئها، فهذه القصَّة تصوّر بشكل دقيق معاناة المهاجر الذي يفقد لسانه وثقافته وشخصيته وهويته، ولأنَّ بناءها السردي وتطوُّر الحدث فيها رائعان، كما أنَّ السارد يستخدم تقنيات دقيقة في رواية الأحداث والأقوال.

القصَّة

يجلس أوسكار كاسنر مرتدياً قميصه الداخلي القطني وبرنس الحمام الصيفي، بالقرب من النافذة، بالغرفة المظلمة الحارة الفاسدة الهواء، في الفندق الكائن في الشارع العاشر غرباً، فيما أنا أطرق الباب بحذر. وفي الخارج، عبر السماء، يختفي شفق أخضر حزيراني في الظلام. يبحث اللاجئ عن الضوء، ويحدّق بي، مخفياً خيبة الأمل، ولكن ليس الألم.

كنتُ في تلك الأيام طالباً فقيراً، وأحاول جاهداً تعليم أيّ شيء لأيّ شخص مقابل دولار واحد للساعة، مع أنّي تعلّمت أكثر منذ ذلك الحين. كنتُ، في أغلب الأحيان، أعطي دروساً باللغة الإنجليزيَّة للَّاجئين الذين وصلوا مؤخراً. كانت كلّيّتي ترسلني إليهم، وقد اكتسبتُ خبرة قليلة. والآن أخذ طلابي يجرّبون إنجليزيتهم المكسّرة وإنجليزيتي في الأسواق الأمريكيَّة. كان عمري آنذاك عشرين سنة فقط، وفي طريقي إلى السنة الرابعة في الكليَّة، ولد نحيل متعطش للحياة يحرق نفسه في انتظار بدء الحرب العالميَّة القادمة. وها أنذا هنا يزداد قلبي وجيباً كي أنطلق، وعبر المحيط الأطلسي كان أدولف هتلر بجزمته السوداء وشاربه المربَّع يهشّم الزهور. هل أنسى ماذا جرى لمدينة دانسك ذلك الصيف؟

كانت الأوقات لا تزال صعبة منذ الانهيار الاقتصادي، ولكنّي كنتُ، على أيَّة حال، أحصل على القليل من النقود من اللاجئين الفقراء. كانوا منتشرين في كلّ مكان في برودواي سنة 1939. علّمت أربعة منهم: كارل أوتو ألب، النجم السينمائي السابق؛ وولف كافك نوفاك الذي كان اقتصادياً لامعاً ذات يوم؛ وفردريك فيلهلم وولف الذي كان يدرّس تاريخ القرون الوسطى في جامعة هايدلبرغ؛ وبعد تلك الليلة أخذت ألتقي في غرفة الفندق الرخيصة وغير المرتبة بأوسكار كاسنر، الناقد البرليني، الذي كان ينشر في وقت ما في جريدة «الساعة الثامنة المسائيَّة». كانوا رجالاً مثقفين بارعين. وكانت لي الجرأة الكافية للالتقاء بهم، ولكن هذا ما تفعله الأزمات العالميَّة بالرجال، كانوا مثقفين حقاً.

ربما كان أوسكار في الخمسين من عمره، فقد تسرَّب الشيب إلى شعره الكث. وله وجه متسع ويدان كبيرتان. وعيناه كذلك كانتا واسعتين زرقاوين بشيء من الغيوم، وقد حدَّق بي بعد أن عرَّفته بنفسي، ووقع في حيرة مرَّة أخرى. وبقيت واقفاً عند الباب بصمت. في مثل هذه الحالات، كنتُ أفضّل أن أكون في مكان آخر، ولكنَّه فتح الباب فدخلت. «تفضّل»، وأشار إلى الكرسي، ولم يعرف أين يجلس هو. كان يحاول أن يقول شيئاً ثمَّ يتوقف، كما لو كان ذلك الشيء يستحيل قوله. كانت الغرفة تتبعثر فيها الملابس وصناديق الكتب التي استطاع إخراجها من ألمانيا وبعض اللوحات. جلس أوسكار على صندوق، وحاول أن يروّح على وجهه بيده الكبيرة، وهمهمَ: «هذا الحر». كان الجو سيئاً بما فيه الكفاية بالنسبة إليَّ، وفظيعاً بالنسبة إليه. كان يواجه صعوبة في التنفّس. حاول أن يتكلم مرَّة ثانية، فرفع يده وتركها تسقط مثل بطّة ميتة. وكان يتنفس كما لو كان يخوض معركة، ويبدو أنَّه انتصر فيها، لأنَّنا بعد عشر دقائق جلسنا وتحدّثنا ببطء.

مثل جميع الألمان المثقفين، كان أوسكار قد درس الإنجليزيَّة ذات يوم، وعلى الرغم من أنَّه كان متأكداً من أنَّه لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة بها، فإنَّه نجح في وضع جمل إنجليزيَّة لا بأس بها، ولو أنَّها مضحكة. ربَّما كان يخطئ في نطق بعض الحروف الصامتة، ويخلط بين الأسماء والأفعال، ويشوّه التعابير الاصطلاحيَّة، ومع ذلك فقد استطعنا أن نتفاهم في الحال. كنَّا نتحدث معظم الوقت بالإنجليزيَّة، مع مساعدة بين حين وآخر من ألمانيتي المكسَّرة أو اليدشيَّة (الألمانيَّة اليهوديَّة) التي كان يسميها بالإنجليزيَّة (الجدشيَّة). سبق له أن جاء إلى أمريكا السنة الماضية في زيارة قصيرة. جاء قبل شهر واحد من أحداث (ليلة الكرستال) عندما أقدم النازيون على تحطيم واجهات المحلات اليهوديَّة وأحرقوا جميع معابدهم، ليرى ما إذا كان يستطيع أن يجد عملاً لنفسه، فلم يكن له أقرباء في أمريكا، وحصوله على عمل يسمح له بدخول البلاد بسرعة. وقد وعدوه بشيء، ليس في الصحافة، ولكن في مؤسسة ثقافيَّة بوصفه محاضراً. ثم عاد إلى برلين، وبعد انتظار مخيف لمدَّة ستة أشهر، سُمِح له بالهجرة. فباع جميع ما يمكن بيعه، ونجح في جلب بعض اللوحات الفنيَّة، وهدايا من أصدقاء دار الأزياء (باوهاوس)، وبعض صناديق الكتب، عن طريق رشوة اثنين من حراس الحدود النازيين. وقد ودَّع زوجته، وغادر البلد الملعون. حدَّق بي بعيون مغرورقة وقال بالألمانيَّة: «افترقنا أنا وزوجتي بصورة وديَّة. فهي مسيحيَّة، وأمُّها كانت معادية للساميَّة بشدَّة. لقد عادتا للعيش في بلدة ستتن». ففهمتُ ولم أطرح أيَّة أسئلة، فألمانيا ألمانيا، ومسيحيَّة مسيحيَّة.

كان عمله الجديد في معهد الدراسات العامَّة هنا في نيويورك، وعليه أن يلقي محاضرة كلَّ أسبوع في فصل الخريف، وأن يدرّس مادَّة في فصل الربيع بالترجمة الإنجليزيَّة، عن «الأدب في جمهوريَّة فايمار». لم يكن قد مارس التعليم من قبل، ولذلك كان خائفاً. وسيُقدَّم إلى الجمهور بتلك الصفة. ولكن فكرة إلقاء محاضرة بالإنجليزيَّة كادت تصيبه بالشلل. لم يكن يفهم كيف يستطيع أن يفعل ذلك. «كيف يصير ذلك ممكناً؟ فأنا لا أقدر أن أتلفظ بكلمتين، وليس في وسعي النطق الصحيح. سأجعل من نفسي مغفلاً». وانقبضت نفسه بصورة عميقة. خلال الشهرين الماضيين منذ وصوله، وبعد أن نزل في غرف في فنادق أرخص وأرخص، تعاقب عليه مدرّسان للغة الإنجليزيَّة وأنا الثالث. وقد تخلّى عنه المدرِّسان السابقان، لأنَّ تقدُّمه كان ضعيفاً، كما قال، ويعتقد أنَّه سبَّبَ لهما الكآبة. وسألني ما إذا كنتُ أشعر بأنَّني أستطيع أن أفعل له شيئاً، أو أنَّه ينبغي أن يذهب إلى إخصَّائي في النطق، الذي قد يتقاضى مثلاً خمسة دولارات في الساعة، ويرجو مساعدته. قلتُ: «يمكنك أن تجرّبه، ثمَّ ارجع إليَّ». في تلك الأيام كنتُ أحسب أنَّ ما أعرفه أعرفه حقَّاً، وعند ذاك نجح في رسم ابتسامة على شفتيه. ومع ذلك، أردته أن يعقد العزم، وإلا فلن تكون ثمَّة ثقة بيننا. وبعد برهة، قال إنَّه سيبقى معي؛ لأنَّه إذا ذهب إلى الأستاذ الذي يتقاضى خمسة دولارات في الساعة، فإنَّه قد يساعد لسانه، ولكن ليس بطنه، لن تبقى له النقود للأكل. وكان المعهد قد دفع له مستحقات الصيف مقدَّماً، بيد أنَّها ثلاثمئة دولار فقط، وذلك كلُّ ما لديه. نظر إليَّ متجهّماً، وقال بالألمانيَّة: «لا أعرف كيف أستطيع بذل المزيد من الجهد».

وحسبت أنَّه حان الوقت لأتحرَّك مارَّاً بالخطوة الأولى. إمَّا أن نفعل ذلك بسرعة، وإمَّا سيكون الأمر مثل الحفر في صخرة صمَّاء لوقت طويل. قلت: «لنقف أمام المرآة».

فنهض بتنهيدة ووقف بجانبي، أنا نحيف طويل، أحمر الشعر، أصلّي في قلبي من أجل النجاح، نجاحه ونجاحي، وأوسكار غير مرتاح، خائف، تصعب عليه مواجهة أيٍّ منا في المرآة المدوَّرة المضمحلَّة الموجودة فوق خزانة ملابسه.

قلتُ له: «من فضلك، هلَّا تقول (رايِت)»؟

تغرغر بكلمة: «غايِت».

قلتُ: «لا، (رايِت)، ضع لسانك هنا، وأريته أين».

وفيما كان يراقب المرآة متوتراً، كنتُ أراقبه وأنا متوتر.

ـ «طرف اللسان ينثني خلف جسر الأسنان في الأعلى، هكذا».

ووضع لسانه حيثُ أريتُه.

وقلتُ: «من فضلك، الآن قُلْ (رايِت)».

ونطق لسان أوسكار بارتباك: «رايِت».

ـ «هذا جيّد. الآن قل (تَرجر)، ــ هذا أصعب».

ـ «تغجر».

ـ «يصعد اللسان إلى الأمام، وليس في موخر الفم، انظر».

حاول وحاجباه نديَّان، وعيناه مشدودتان: «تررجر».

ـ «هذا هو».

وهمهم أوسكار: «معجزة».

وقلتُ إذا كان قد استطاع أن يفعل ذلك، فإنَّه يستطيع أن يفعل البقيَّة.

وذهبنا لركوب الحافلة في الشارع الخامس، ثم تمشينا لفترة حول بحيرة المنتزه المركزي. كان قد اعتمر قبعته الألمانيَّة وربطة شريطها في الخلف، وارتدى بذلة صوفيَّة ذات طيَّة عريضة وربطة عنق أعرض من ربطتي مرتين، وتهادى في مشيته بخطوات صغيرة، ولم يكن الطقس سيئاً في الليل، فقد أمسى أبرد. وثمَّة بعض نجوم كبيرة في السماء، جعلني مرآها حزيناً.

ـ «هل تَظنُّ أنَّني سأنجح»؟

سألتُ: «لمَ لا»؟

وبعد ذلك اشترى لي علبة جعة.

بالنسبة إلى كثير من هؤلاء الناس، مهما كانت فصاحتهم، تُعدُّ الخسارة الكبرى هي خسارة اللغة. إنَّهم لم يعودوا قادرين على قول ما في دواخلهم. يستطيعون التواصل طبعاً، ولكنَّ مجرَّد التواصل محبط. وكما عبَّر عن ذلك كارل أوتو ألب، النجم السينمائي السابق الذي أصبح بائعاً في مؤسسة ماكي، بقوله: «شعرتُ كما لو صرتُ طفلاً أو أسوأ من ذلك، مثل معتوه على الأغلب. فقد بقيت لي نفسي التي لا تستطيع التعبير. فما أعرفه هو أنَّني أصبحتُ عبئاً عليَّ، وظلَّ لساني معلقاً بلا جدوى»، والشيء نفسه حصل لأوسكار. فثمَّة شعور رهيب بعدم فائدة اللسان. وأظنُّ أنَّ السبب في صعوبته مع مدرّسيْه الآخريْن كان رغبته في الابتعاد عن الغرق في أشياء لا تُقال، فقد كان كمن يريد أن يشرب البحر كله بجرعة واحدة. اليوم سيتعلم الإنجليزيَّة، وغداً يبهرهم بخطاب رائع في عيد الاستقلال، وبعد ذلك محاضرة ناجحة في معهد الدراسات العامَّة.

أنجزنا دروسنا بتأنٍّ، خطوةً خطوةً، كلُّ شيء في مكانه المناسب. وبعد أن انتقل أوسكار إلى شقة ذات غرفتين في بناية في الشارع الخامس والثمانين غرباً، بالقرب من الطريق الرئيس، أخذنا نلتقي ثلاث مرَّات أسبوعياً في الساعة الرابعة والنصف، ونعمل ساعة ونصف؛ ولأنَّ الطقس حار لا يساعد على الطهو، نتناول طعام العشاء في مطعم أوتوماتيكي على حسابي، ونتحدَّث. وقد قسَّمنا الدروس إلى ثلاثة أقسام: تمارين النطق والقراءة الجهريَّة؛ والقواعد، لأنَّ أوسكار شعر بضرورتها، وتصحيح الإنشاء؛ والمحادثة التي كانت تجري أثناء وجبة العشاء. وطبقاً لما كنتُ أراه، لم يعُد أيّ من هذه التمارين فيه صعوبة، بقدر ما كان الأمر في السابق. وبدا أنَّه كان يتعلم، وأنَّ مزاجه أصبح أفضل. كانت هناك لحظات من العُجْب عندما كان يلاحظ أنَّ رطانته الألمانيَّة أخذت تختفي. مثلاً عندما تصبح كلمة (سنك) (ثنك). وتوقف عن وصف نفسه بأنَّه رجل «لا أمل يرجى منه».

لم يتكلم أيّ منا كثيراً عن المحاضرة التي كان عليه أن يلقيها أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وكنتُ أتعلق بالأمل. كانت بطريقة ما تأتي في أثناء ما كنَّا نفعله يومياً. أعتقد أنَّني شعرتُ، ولكن لا فكرة لي عن الكيفيَّة، ولأقُل الحقيقة، وعلى الرغم من أنَّني لم أذكر شيئاً لأوسكار، بأنَّ المحاضرة كانت تخيفني. تلك المحاضرة والمحاضرات العشر الأخرى خلال فصل الخريف. وبعد ذلك عندما علمتُ أنَّه كان مستمراً في محاولته للكتابة بالإنجليزيَّة بمساعدة القاموس، وأنَّه انتهى إلى إنتاج «كارثة كاملة»، اقترحتُ عليه أن يكتب بالألمانيَّة، ونستطيع بعد ذلك نقل المحاضرة إلى إنجليزيَّة مقبولة. كنتُ أخادع عندما قلت ذلك؛ لأنَّ ألمانيتي كانت ضعيفة. وعلى أيَّة حال، فالفكرة كانت تهدف إلى حمل أوسكار على الإنتاج، وتأجيل القلق على الترجمة إلى وقت لاحق. كان عرقه يتصبَّب من الصباح الذي يوهن أعصابه إلى الليل المرهق. ولكن مهما كانت اللغة التي حاول أن يكتب بها، على الرّغم من كونه كاتباً محترفاً معظم حياته ويلمّ بموضوعه، فقد أبت المحاضرة أن تتعدَّى الصفحة الأولى.

كان الطقس شديد الرطوبة لزجاً في تموز/ يوليو الساخن، والحرارة المرتفعة لم تساعد مطلقاً.

كنتُ قد التقيتُ أوسكار أوَّل مرَّة في نهاية حزيران/ يونيو، وعند السابع عشر من تموز/ يوليو لم نعد نشتغل على الدروس. كنَّا غارقين في المحاضرة «المستحيلة». كان يشتغل عليها كلَّ يوم بجنون ويأس متصاعد. وبعد أن كتب مئة صفحة افتتاحيَّة، رمى قلمه على الحائط بغضب في نهاية الأمر، صارخاً بأنَّه لا يستطيع أن يكتب بذلك اللسان القذر. ولعن اللغة الألمانيَّة، وكره تلك البلاد الملعونة، والناس اللعناء. وبعد ذلك، ما كان سيئاً أمسى أسوأ. وعندما توقَّف عن كتابة المحاضرة، توقَّف عن إحراز أيِّ تقدُّم بالإنجليزيَّة؛ بل يبدو أنَّه صار ينسى ما كان قد تعلَّمه. أصبح لسانه ثقيلاً، وعادت الرطانة الألمانيَّة بكلّ عنفوانها. فالعنوان الذي كان عليه أن يقوله كان يخرج بإنجليزيَّة مقيَّدة ومعذَّبة. والألمانيَّة الوحيدة التي سمعته يتكلم بها كانت همساً لنفسه. وأشكُّ في أنَّه كان يدرك أنَّه يتكلمها. وهذا وضع نهاية لعملنا المشترك، على الرّغم من أنَّني واصلت المجيء، مرَّة كلَّ يومين تقريباً، لأجلس معه. وكان يجلس ساعات دون حراك في كرسيه المخملي الأخضر الواسع، الذي تكفي حرارته لشيّه فيه، ويحدّق عبر النافذة الطويلة في السماء العديمة اللون فوق الشارع الخامس والثمانين، بعينيْن كئيبتيْن نديتيْن بالدمع.

في ذلك الوقت، قال لي ذات مرَّة: «إذا لم أحضّر لهذه المحاضرة، فسآخذ حياتي».

قلتُ له: «لنبدأ مرَّة أخرى، أوسكار. أنتَ تُملي وأنا أكتب. المهم الأفكار وليس التهجئة».

لم يُجب، ولهذا كففت عن الكلام.

غطس في كآبة منهكة. كنا نجلس ساعات في صمت مطبق. وكان ذلك نذير شؤم بالنسبة إليَّ. فقد حصلت لي تجربة مع كآبة مماثلة أصابت الاقتصادي ولفكانك نوفاك، مع أنَّ الإنجليزيَّة واتته بسهولة أكبر. وأظن أنَّ مشاكله كانت نابعة من مرضه الجسدي. كان يشعر بفقدان الوطن بصورة أكبر من أوسكار.

في بعض الأحيان، كنتُ أقنع أوسكار في أوَّل المساء للخروج معي في نزهة قصيرة في الطريق، فقد كان يعجبه مشاهدة الغروب على الجرف الصخري للنهر، كان ينظر إليه على الأقل. كان يرتدي بذلته الكاملة، قبعة وسترة وربطة عنق، بغض النظر عن الحرارة المفرطة. وعندما كنَّا نهبط الدرج، كنتُ أتساءل ما إذا كان سيصل إلى القاع، فقد كان يبدو لي دوماً معلقاً بين طابقين.

كنَّا نمشي الهوينى في المدينة، ونتوقف لنجلس على مصطبة، ونشاهد الليل وهو يرتفع على نهر هدسون. وعندما نعود إلى غرفته، وإذا شعرتُ بأنَّه ارتاح قليلاً، كنَّا نستمع إلى الموسيقا من المذياع، ولكن إذا حاولتُ أن أتسلل إلى الأخبار، كان يقول لي: «من فضلك، لا أستطيع احتمال مزيد من تعاسة العالم»، فأغلق المذياع. وكان على حق، فلم يكن ذلك الزمن زمن الأخبار الجيّدة. وعصرتُ ذهني، ما الذي يمكنني أن أخبره به؟ هل البقاء على قيد الحياة خبر جيّد؟ مَن الذي يستطيع مناقشة هذه القضيَّة؟ وأحياناً أقرأ له بصوت عالٍ. أذكر أنَّه أحبَّ القسم الأول من مذكرات مارك توين «الحياة على نهر المسيسيبي». ذهبنا إلى مطعم أوتوماتيكي مرَّة أو مرَّتين في الأسبوع، ربما بحكم العادة، لأنَّه لم يكن يميل إلى الذهاب لأيّ مكان، وأنا من أجل أن أخرجه من غرفته. كان أوسكار يأكل قليلاً، ويلهو بالملعقة. كانت عيناه تنظران بلا حسٍّ كما لو كانتا مدثّرتين بصبغة داكنة.

ذات مرَّة، وبعد عاصفة مطريَّة أدَّت إلى برودة وقتية، جلسنا على جرائد فوق مصطبة نديَّة، ونحن نشاهد النهر، وأخذ أوسكار يتكلم أخيراً. عبَّرَ بإنجليزيَّة مؤلمة عن كرهه الدائم الشديد للنازيين، لأنَّهم حطَّموا عمله، واقتلعوا حياته بعد نصف قرن، ورموه مثل قطعة لحم دامية للنسور. لعنهم بغزارة، ووصف الأمَّة الألمانيَّة بأنَّها لا إنسانيَّة، وعديمة الضمير، وبلا رحمة. وقال: «إنَّهم خنازير في هيئة طواويس. أنا واثق من أنَّ زوجتي تكره اليهود في قرارة نفسها». كانت مرارته فظيعة فصيحة دون كلمات تقريباً. ثمَّ عاد إلى صمته مرَّة أخرى. كنتً آمل أن أسمع منه أكثر عن زوجته، ولكنّي قرَّرت ألَّا أسأله.

وبعد ذلك، اعترف أوسكار في الظلام بأنَّه حاول الانتحار خلال أسبوعه الأوَّل في أمريكا. في نهاية شهر أيار/ مايو، وذات ليلة شرب كثيراً من حامض البربتيوريك السام، ولكنَّ هاتفه سقط من المنضدة، فأرسل إليه عاملُ بدالة الهواتف غلامَ المصعد الذي وجده فاقد الوعي، فاستدعى الشرطة، وجرى إنعاشه في المستشفى.

قال: «لم أقصد أن أفعلها. كانت غلطة».

قلتُ: «لا تفكِّر بها مرَّة أخرى أبداً».

قال بضجر: «لا، لأنَّ الرجوع إلى الحياة أمر شاقّ».

وبعد ذلك، حينما كنَّا نتمشى، فاجأني بالقول: «ربَّما ينبغي أن نحاول الآن كتابة المحاضرة من جديد».

ومشينا متعبين في طريق العودة إلى البيت، وجلس إلى منضدته الحارَّة، وكنتُ أحاول أن أقرأ ما كتب، فيما كان هو يعيد تركيب الصفحة الأولى من محاضرته ببطء. طبعاً كتب بالألمانيَّة.

لم ينجز شيئاً. ورجعنا إلى اللَّاشيء، إلى الجلوس بصمت في الحرّ. وبعد ذلك بدقائق قليلة، كنتُ أحاول أن أغادر قبل أن يتغلب مزاجه على مزاجي. وذات مساء، صعدتُ بلا رغبة منّي درج الفندق (فقد كانت ثمَّة أوقات أشعر فيها بدفقات وقتيَّة من الانزعاج منه) واعتراني الخوف عندما وجدتُ باب أوسكار موارباً. طرقتُ الباب، فلم يردّ أحد. وفيما كنتُ أقف هناك مرتعشاً، إذ كنتُ أفكّر في احتمال إقدامه على الانتحار مرَّة أخرى. «أوسكار»، دخلتُ الشقة، ونظرتُ في كلتا الغرفتيْن، لكنَّه لم يكن هناك. فكّرتُ في أنَّه ربما خرج لجلب شيء ما من المخزن، واغتنمتُ الفرصة لأنظر بسرعة حولي. لم يكن ثمَّة ما يخيف في صندوق الأدوية: لا توجد حبوب سوى حبوب الأسبرين، ولا يوجد إيودين. ولسبب ما طرأ على بالي المسدَّس، ولهذا بحثتُ في منضدته، وجدتُ فيها رسالة ذات ورق رقيق بالبريد الجوي من ألمانيا. ولكن حتى لو أردت قراءتها، فإننَّي لم أكن أستطيع قراءة خط اليد. ولكن فيما كنتُ أحمل الرسالة بيدي، استخلصتُ منها جملة واحدة بالألمانيَّة: «كنتُ مخلصة لك سبعة وعشرين عاماً». وفكَّرتُ: سبعة وعشرون عاماً وقت طويل. لم يكن ثمَّة مسدَّس في الدُّرْج. أغلقته، ووقفتُ أنظر حولي. وخطر لي أنَّك إذا أردت أن تقتل نفسك، فكلُّ ما تحتاج إليه دبوس مستقيم. عندما عاد أوسكار قال إنَّه ذهب إلى المكتبة العامَّة وجلس هناك، ولكنَّه لم يكن قادراً على القراءة.

والآن نقوم مرَّة أخرى بأداء أدوار المشهد الذي لا يتغيّر، إذ ترتفع الستارة عن شخصيتين لا تتكلمان في شقة مؤثثة، أنا جالس على كرسي ذي مسند، وأوسكار في كرسيه المخملي الذي يكتم أنفاسه بدلاً من أن يسنده، وسحنته رماديَّة اللون، ووجه الكبير كئيب، وهو شارد الذهن، خائر القوى. ومددت يدي لأفتح المذياع، ولكنَّه نظر إليَّ بطريقة يتوسّل فيها ألَّا أفعل. وعند ذاك نهضتُ لأغادر، ولكنَّ أوسكار صفّى حنجرته ليطلب مني بصوت مرهق أن أبقى. فبقيت متسائلاً ما إذا كان هناك ثمَّة ما لا أستطيع رؤيته. مشاكله، يعلم الله أنَّها حقيقيَّة وكثيرة، ولكن هل يوجد هناك مشكلة أكبر من اقتلاع لاجئ، واغترابه، وعدم طمأنينته الماليَّة، ووجوده في أرض غريبة، بلا أصدقاء، بلا لسان ناطق. وكان توقعي هو التوقّع القديم، ليس الجميع غارقين في مياه هذا المحيط، فلماذا هو بالذات؟ وبعد برهة، بلورت الفكرة وسألته ما إذا كان هناك شيء تحت السطح لا يمكن رؤيته؟ كنتُ مقتنعاً بذلك الشيء منذ دراستي بالكلّيَّة. وكنتُ أتساءل ما إذا كانت هناك كميَّة غير معروفة من كآبته يستطيع طبيب نفساني أن يساعده فيها، بصورة كافية ليبدأ محاضرته.

تأمَّل في قولي، وبعد بضع دقائق، قال متلعثما إنَّه خضع لتحليل نفسي في فيينا عندما كان شاباً. وأضاف: «مخاوف وتخيّلات لن تزعجني بعد مدَّة».

ـ «ألا تزعجك الآن»؟

ـ «لا».

قلتُ: «لقد كتبتَ عدَّة مقالات ومحاضرات من قبل. وما لا أفهمه، على الرغم من إدراكي لصعوبة وضعك، هو: لماذا لا تستطيع الآن أن تتعدَّى الصفحة الأولى من المحاضرة»؟

رفع يده نصف رفعة: «إنَّ إرادتي مشلولة. فالمحاضرة كلها ماثلة في فكري بوضوح. ولكن في اللحظة التي أكتب فيها كلمة واحدة (سواء بالإنجليزيَّة أم الألمانيَّة) يعتريني خوف فظيع من أنَّني لا أستطيع كتابة الكلمة التالية، كما لو أنَّ شخصاً ما قد ألقى حجراً على النافذة، فانهار البيت كلُّه، الفكرة كلها. ويتكرَّر ذلك حتى أمسي يائساً».

وقال إنَّ الخوف يكبر كلما اشتغل على المحاضرة، حيث إنَّه يخشى أن يموت قبل أن يكملها، أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنَّه سيكتبها بصورة مخجلة يتمنَّى معها الموت. وهذا الخوف يشلّه تماماً.

ـ «لقد فقدتُ إيماني بنفسي، لم أعُد أمتلك الاحترام لنفسي كالسابق، ففي حياتي حصل كثير من الوهم».

حاولتُ أن أؤمن بما كنتُ أقول: «لتكن لديك الثقة بالنفس، وسيزول هذا الشعور».

ـ «لقد فقدتُ الثقة بنفسي، وبسبب هذا وبسبب كلّ شيء آخر فقدتُه، أشكر النازيين».

كان ذلك في منتصف شهر آب/ أغسطس، وكانت الأمور تزداد سوءاً حيثما نظر الإنسان. كان البولنديون يستعدون للحرب. وكان أوسكار بالكاد يتحرَّك. وكنتُ أنا أجيش بالقلق على الرغم من تظاهري بالهدوء.

جلس على كرسيّه الضخم بعينيه المريضتين، وكان يتنفس مثل حيوان جريح.

ـ «مَن يستطيع أن يكتب عن الشاعر والت ويتمان في مثل هذه الأوقات العصيبة»؟

ـ «تغيير الموضوع لا يسبّب فرقاً، فكلُّ شيء لا فائدة فيه».

كنتُ آتي كلَّ يوم لرؤيته، مهملاً طلابي الآخرين، ومهملاً كذلك أسباب معيشتي. كان يعتريني شعور مخيف بأنَّ الأمور إذا استمرَّت كما هي عليه، فإنَّها ستنتهي بانتحار أوسكار، وشعرتُ برغبة مسعورة في منع ذلك. وما هو أكثر من ذلك، أنَّني كنتُ أخشى أحياناً أن أُمسي أنا نفسي مصاباً بالاكتئاب، سوف أسمّي ذلك موهبة جديدة، إذ أخذت أستمدُّ متعة أقلّ من متعي القليلة. واستمر الحرُّ ضاغطاً بلا هوادة. وفكَّرنا بالهروب إلى الأرياف، ولكن لا أحد منَّا يملك المال اللازم لذلك. وذات يوم اشتريتُ لأوسكار مروحة كهربائيَّة مستعملة (وأنا أتساءل لماذا لم أفكّر في ذلك من قبل)، وأخذ يجلس في نسيمها لساعات كلَّ يوم. وبعد أسبوع، بُعيد توقيع حلف عدم الاعتداء السوفييتي النازي، انهارَ محرّكها. لم يعُد يستطيع النوم في الليل، فكان يجلس إلى مكتبه وقد وضع منشفاً مبللاً على رأسه، محاولاً أن يكتب محاضرته. لقد كتب سطوراً لم تثمر شيئاً. وعندما كان ينام نتيجة الإجهاد، يرى أحلاماً مخيفة عجيبة عن النازيين وهم يمارسون تعذيبه، فأحياناً يرغمونه على النظر إلى جثث الذين ينحرونهم. وفي أحد الأحلام التي أخبرني عنها رأى أنَّه رجع إلى ألمانيا ليزور زوجته. لم تكن في البيت، ودلّوه على المقبرة. وهناك، وعلى الرغم من أنَّ شاهد القبر يحمل اسماً آخر، فقد كان دمها ينزّ خارجاً من التراب الذي فوق قبرها الضحل.

وبعد ذلك أخبرني بأشياء عنها. لقد التقينا أيام الدراسة، وسكنَّا معاً، وتزوجنا في الثالثة والعشرين من العمر. لم يكن زواجاً سعيداً. فقد تحوَّلت إلى امرأة سقيمة، ولم تكن قادرة جسديَّاً على إنجاب الأطفال. «كان ثمَّة عائق في بنيتها الداخليَّة».

وعلى الرغم من أنَّني لم أطرح أيَّة أسئلة، قال أوسكار: «لقد عرضتُ عليها المجيء معي إلى هنا، ولكنَّها رفضت ذلك».

ـ «لأيّ سبب»؟

ـ «كانت تظنُّ أنَّني لست راغباً في مجيئها».

ـ «وهل كنت راغباً»؟

قال: «لا».

وشرح لي أنَّه عاش معها مدَّة سبعة وعشرين عاماً تقريباً في ظروف صعبة. لم تكن مرتاحة لأصدقائه وأقربائه اليهود، مع أنَّها تتظاهر بعدم التمييز ضدّ أيّ شخص. ولكنَّ أمَّها كانت معادية للساميَّة بشدَّة.

وقال أوسكار: «لا ألوم نفسي على شيء».

أوى إلى فراشه، وذهبت إلى مكتبة نيويورك العامَّة. قرأت الترجمة الإنجليزيَّة عن بعض الشعراء الألمان الذين كان يحاول أن يكتب عنهم، ثم قرأتُ ديوان «أوراق العشب» للشاعر وولت ويتمان، ودوَّنت ما ظننتُ أنَّ واحداً أو اثنين من أولئك الشعراء الألمان قد أخذ من ويتمان. وذات يوم في أواخر آب/ أغسطس، جلبتُ لأوسكار ما كتبته. كان في معظمه تخميناً، ولم تكن فكرتي كتابة المحاضرة له. اضطجع على ظهره بلا حراك، وأنصتَ بحزن عميق لما كتبتُ؛ ثم قال، لا، لم يكن ما أخذوه عن ويتمان هو حبّ الموت (فتلك الموضوعة تجري في الشعر الألماني)، ولكن أخذوا عنه شعوره بالأخوَّة الإنسانيَّة.

وأضاف: «ولكنَّ ذلك لم ينبت مدَّة طويلة في الأرض الألمانيَّة، وسرعان ما تمَّ تهشيمه».

قلت إنَّني آسف لأنَّني فهمتها بصورة خاطئة، ولكنَّه شكرني على أيَّة حال.

غادرتُ مغلوباً، وفيما كنتُ أنزل الدرج، سمعتُ شخصاً ينتحب. وفكرتُ أنَّني سأغادر، فقد ثبت لي أنَّه أمر لا أحتمله، ولا يمكن أن أغرق معه.

وبقيتُ في منزلي في اليوم التالي، متذوقاً نوعاً جديداً من التعاسة القديمة لشخص في مثل عمري. ولكن في تلك الليلة نفسها، هاتفني أوسكار، ليشكرني شكراً جزيلاً على قراءة ملاحظاتي تلك له. فقد نهض ليكتب رسالة إليَّ يشرح فيها ما فاتني إدراكه، وانتهى إلى كتابة نصف المحاضرة. وقد نام طوال النهار، وهو ينوي الانتهاء من المحاضرة هذه الليلة.

وقال: «أشكرك شكراً جزيلاً على ذلك، وعلى ثقتك بي».

قلتُ: «شكراً لله». ولم أخبره بأنَّني كنتُ على وشك أن أفقد تلك الثقة.

أكمل أوسكار المحاضرة (كتبها وأعاد كتابتها) خلال الأسبوع الأوَّل من شهر أيلول/ سبتمبر. وكان النازيون قد غزوا بولندا. وعلى الرغم من أنَّنا كنَّا مضطربين بصورة كبيرة، كان يخامرنا شعور بعدم مسؤوليتنا، آملين أن يتمكن البولنديون الشجعان من دحرهم. واستغرقت ترجمة المحاضرة أسبوعاً آخر، ولكن، في هذا، حصلنا على مساعدة فريدريك فيلهلم وولف، المؤرخ والرجل الواسع المعرفة اللطيف، وكان يحبُّ الترجمة ووعد بالمساعدة في ترجمة المحاضرات القادمة. وبقي لدينا أسبوعان لنشتغل على إلقاء أوسكار المحاضرة. وتغيَّر الطقس، وتغيَّر هو كذلك ببطء. فقد أفاق من اندحاره مسحوقاً، بعد معركة منهكة. وفقدَ ما يقرب من عشرين رطلاً. وسحنته لا تزال رماديَّة، وعندما كنتُ أنظر إلى وجهه كنتُ أتوقع أن أرى ندوباً فيه، غير أنَّه فقدَ الترهل وعدم التركيز. وعادت عيناه الزرقاوان إلى الحياة، وراح يمشي بخطوات أسرع، وكأنَّه يعوّض جميع تلك الخطوات التي لم يخطُها خلال تلك الأيام الحارَّة الطويلة، التي كان يمضيها مستلقياً مخدَّراً في غرفته.

وعدنا إلى ديدننا السابق، نلتقي ثلاث مرَّات في الأسبوع، النطق، والقواعد، والتمارين الأخرى. وعلّمتُه الألفباء الصوتيَّة، وكتب بها قوائم طويلة من الكلمات التي كان يخطئ في تلفُّظها. واشتغل ساعات طويلة محاولاً أن يضع كلَّ صوت في مكانه الصحيح، وهو يضع نصف عود ثقاب بين أسنانه، ليجعل فكّيه مفتوحين فيما يمرّن لسانه. ويمكن أن يكون كلُّ ذلك عملاً مملاً ما لم تؤمن بأنَّ لك مستقبلاً. نظرتُ إليه فأدركتُ معنى أن نصِفَ شخصاً بـ «رجل آخر».

لقد جرت المحاضرة، التي صرتُ الآن أحفظها عن ظهر قلب، بصورة حسنة. وكان مدير المعهد قد وجَّه الدعوة إلى عدد من الشخصيات المرموقة. فقد كان أوسكار أوَّل لاجئ يستخدمه المعهد، وكانت هنالك نيَّة لجعل الجمهور يدرك أهميَّة ما كان آنذاك عنصراً جديداً في الحياة الأمريكيَّة. فكانت قاعة المحاضرات مكتظة. جلستُ في الصفّ الأخير، واعداً أوسكار برفع يدي إن لم يكن مسموعاً، ولكن لم يكن ذلك ضرورياً. كان أوسكار يرتدي بدلة زرقاء، وكان شعره مزيناً، ومن الطبيعي أنَّه كان متوتراً، ولكن لا يمكنك ملاحظة ذلك ما لم تدقق النظر فيه. عندما صعد إلى المنصة، نشر أوراقه أمامه ونطق أوَّل جملة له بالإنجليزيَّة أمام الجمهور، وازداد نبض قلبي، فأنا وهو فقط، من بين جميع الحاضرين هناك، كانت لدينا فكرة عن العذاب الذي قاساه. كان نطقه لا بأس به ـ بعض الأخطاء في نطق حرفي السين والذال، وفيما عدا ذلك كان نطقه حسناً. قرأ الشعر بصورة جيدة، في كلتا اللغتين، على الرّغم من أنَّ والت ويتمان بدا على لسانه، كما لو أنَّه جاء لتوّه إلى شواطئ لونغ آيلند الأمريكيَّة مثل مهاجر ألماني، ومع ذلك، فقد قرأ الشعر شعراً:

وأنا أعلم أنَّ الرُّوح الإلهيَّة هي أخت روحي،

وأنَّ جميع الناس الذين ولدوا منذ الأزل هم إخوتي

وأخواتي وحبيباتي،

وأنَّ جوهر الخليقة هو الحب.

وأدَّى أوسكار قراءة القصيدة كما لو كان يؤمن بها فعلاً. سقطت وارسو، ولكن يبدو أنَّ الشعر كان حامياً بكيفيَّة ما. وجلستُ في آخر القاعة وأنا مدرك شيئين: كم من السهل إخفاء أعمق الجروح، والفخر الذي شعرتُ به للإنجاز الذي حققته معه.

بعد يومين، صعدتُ الدرج إلى شقة أوسكار لأجد حشداً من الناس هناك. كان وجه اللاجئ أحمر كالبنجر، وكانت شفتاه مزرقّتين، وأثر الزَّبد على زاويتي فمه، وهو مسجى بمنامته الخفيفة على أرض الغرفة، واثنان من رجال الإطفاء راكعين بالقرب منه يحاولان إنعاشه بجهاز تنفّس.

سألني شرطي مَن أكون، ولم أستطع سوى جواب: «لا، أوه، لا».

قلتُ لا، ولكن كان الجواب نعم بصورة لا يمكن تغييرها ـالغازـ ولم أكن قد فكَّرتُ من قبل بالمدفأة الغازيَّة في المطبخ.

«لماذا»؟ وسألتُ نفسي: «لماذا فعلها»؟ ربَّما لأنَّ قدر بولندا كان على رأس كلّ شيء آخر، ولكنَّ الورقة التي تركها أوسكار بخط يده هي الجواب الوحيد الذي يستطيع أن يحصل عليه أيُّ فرد: إنَّه لم يكن في حالة جيدة، وقد ترك كلَّ ما يملك للسيد مارتن غولدبرغ. أنا مارتن غولدبرغ.

مرضتُ مدَّة أسبوع كامل، ولم تكن لي الرغبة في أن أرث أو أقوم بالتحقيق. ولكنّي فكّرتُ في ضرورة إلقاء نظرة على أشيائه قبل أن تحجز عليها المحكمة. ولهذا أمضيتُ صباحاً جالساً في أحضان كرسي أوسكار المخملي، محاولاً قراءة مراسلاته. وجدتُ في الدُّرج العلوي من منضدته ظرفاً نحيفاً فيه رسائل من زوجته، ورسالة بالبريد الجوي تحمل تاريخاً متأخراً من حماته المعادية للساميَّة.

كُتِبت الرسالة بخط صغير أخذ مني ساعات لفك رموزه. تقول إنَّ ابنتها بعد أن تركها أوسكار، على الرغم من تضرُّعات أمها وعذابها، اعتنقت اليهوديَّة على يد راباي حاقد. وذات ليلة، ظهر أصحاب القمصان السود، وقد أشهرت أمها في وجوههم الصليب البرونزي، ولكنَّهم رغم ذلك جرُّوا السيدة غاسنر، مع بقية اليهود في البناية، ونقلوهم في حافلات إلى بلدة صغيرة على الحدود البولنديَّة المحتلة. وأُشيع أنَّها هناك تلقّت طلقة في الرأس، وأُلقيت في حفرة صهريج، مع الرجال اليهود العراة وزوجاتهم وأطفالهم، وبعض الجنود البولنديين، وحفنة من الغجر.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا

_______________________________________________________________

[1]- يتفكرون العدد11