هل كان ماركس فيلسوفا؟

فئة : ترجمات

هل كان ماركس فيلسوفا؟

كريستوف شورنغا*، جامعة نورث إيسترن لندن

ترجمة: أشملال حدو

مُلخَّص:

يُقَدِّمُ هَذَا المَقَالُ قِرَاءَةً فَلْسَفِيَّةً نَقْدِيَّةً لِلتَّصَوُّرِ المَارْكسِيِّ لِطَبِيعَةِ الفَلْسَفَةِ، وَفْقًا لِفَهْمِ كَارْلِ مَارْكْسَ لِمَشْرُوعِ هِيْجِلَ الفَلْسَفِيِّ. يَنْطَلِقُ النَّصُّ مِنْ تَأْكِيدِ أَنَّ الفَلْسَفَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي كَوْنِهَا نَشَاطًا عَقْلِيًّا بَشَرِيًّا كُلِّيًّا، وَأَنَّ مَوْضُوعَهَا لَا حَدَّ لَهُ وَلَا تَقَعُ تَحْتَ حُكْمِ التَّخْصِيصِ الْعِلْمِيِّ. وَيَنْتَقِدُ الْمَقَالُ هِيْجِلَ؛ إِذْ لَمْ يُوَفِّقْ فِي تَطْبِيقِ مَشْرُوعِهِ لِوَحْدَةِ الْمَفْهُومِ وَالْوَاقِعِ، لِأَنَّهُ عَادَ بِالْفَلْسَفَةِ إِلَى مَجَالِ الْفِكْرِ الْخَالِصِ، مُفْصِلًا إِيَّاهَا عَنِ الْفِعْلِ الْعَيْنِيِّ. فِي الْمُقَابِلِ، يَعْرِضُ شُورِنْغَا رَأْسَ الْمَالِ نَصًّا فَلْسَفِيًّا فَاعِلًا، يُمَارِسُ فِيهِ مَارْكْسُ قِيَاسًا عَمَلِيًّا عَظِيمًا، تَكُونُ فِيهِ الثَّوْرَةُ هِيَ النَّتِيجَةَ، حَسَبَ مَا تَصَوَّرَهُ أَرِسْطُو مِنْ قَبْلُ. فَالثَّوْرَةُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ نَتِيجَةٍ نَظَرِيَّةٍ، بَلْ تَجَلٍّ لِلتَّفْكِيرِ الْعَمَلِيِّ فِي أَسْمَى تَجَلِّيَاتِهِ. وَيُنَبِّهُ الْمُقَالُ إِلَى خُطُورَةِ مَا سُمِّيَ بِـ «الْمَادِّيَّةِ الْجَدَلِيَّةِ» وَ«الفَلْسَفَةِ الْبِرُولِيتَارِيَّةِ»، لِأَنَّهَا تَحُطُّ مِنْ قِيمَةِ التَّفْكِيرِ الْفَعَّالِ، وَتُكَرِّسُ مِيتَافِيزِيقَا تَجْرِيدِيَّةً تُفْصِلُ بَيْنَ الْفِكْرِ وَالْعَمَلِ. وَعَلَيْهِ، فَإِنَّ فَهْمَ مَارْكْسَ لِلْفَلْسَفَةِ يَجْعَلُهَا نَشَاطًا حَيًّا مُتَحَقِّقًا، يُغَيِّرُ الْعَالَمَ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَفْسِيرِهِ، وَيَرْفَعُهَا إِلَى أَقْصَى طَاقَاتِهَا الْمُمْكِنَةِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي ذلِكَ تَقْلِيدٌ لِهِيْجِلَ أَوْ أَرِسْطُو.

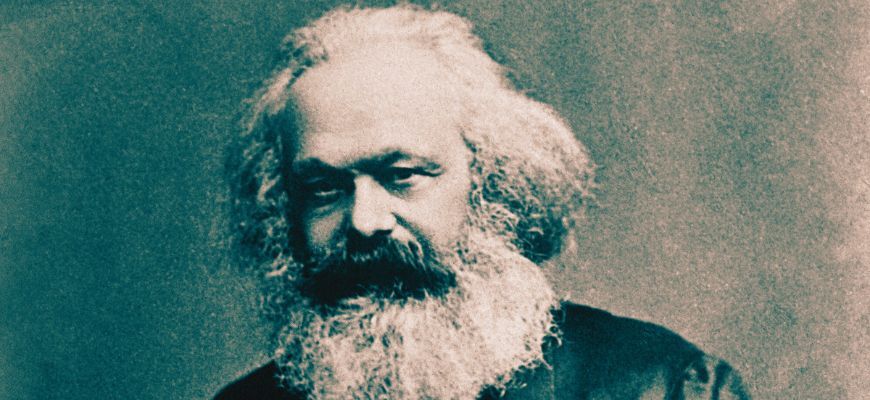

كَانَ كارل ماركس حَاصِلًا على دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاة فِي الفَلْسَفَة. وَهذِهِ الحَقِيقَةُ تُسْتَخْدَمُ فِي سِيَاقَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ بِشَكْلٍ حَادٍّ. فَالذِينَ يَسْعَوْنَ إِلَى تَجْرِيحِ المَارْكْسِيَّةِ يَتَّخِذُونَ مِن هذَا المُعْطَى ذَرِيعَةً لِلتَّلْمِيحِ بِأَنَّ مُؤَسِّسَهَا مُفَكِّرٌ غَائِمٌ [1]، مَفْصُولٌ – عَلَى الأَرْجَحِ – عَن «العَالَمِ الوَاقِعِيّ»، وَفِي نَفْسِهِ كَانَت تَغْلِي إِيدِيولُوجْيَا دَمَوِيَّةٌ[2]. أَمَّا الفَرِيقُ الآخَرُ، الَّذِي يَسْعَى إِلَى تَدْعِيمِ مَكَانَةِ مَارْكْس كـ «مُفَكِّرٍ مُحْتَرَمٍ»، فَيَرَى فِي هذِهِ الحَقِيقَةِ ضَمَانَةً لِإِدْرَاجِهِ ضِمْنَ التَّقْلِيدِ الفَلْسَفِيِّ الأُورُوبِّيِّ [3] العَظِيمِ، المُنْطَلِقِ مِن اليُونَانِ، وَالمُرُورِ بِـ كَنْط وَهِيجِل. وَعَلَى الرُّغْمِ مِن أَنَّهُ مَحَلُّ نِقَاشٍ مَا إِذَا كَانَت لِبِدَايَاتِ مَارْكْس الفَلْسَفِيَّةِ دَلَالَةٌ جَوْهَرِيَّةٌ، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ كَانَ – فِي بَدَايَاتِهِ – قَدْ خَطَّطَ لِمَسَارٍ أَكَادِيمِيٍّ فِي الفَلْسَفَةِ، غَيْرَ أَنَّ تَقَلُّبَاتِ السِّيَاسَةِ أَفْسَدَت ذلِكَ المَسَارَ فِي اللَّحْظَةِ التَّارِيخِيَّةِ نَفْسِهَا الَّتِي كَانَ فِيهَا عَلَى أُهْبَةِ الشُّرُوعِ فِيهِ.

وَلَكِنْ، وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الطُّمُوحِ المِهْنِيِّ، مَا هِيَ طَبِيعَةُ العَلَاقَةِ الفِكْرِيَّةِ الَّتِي رَبَطَت مَارْكْس بِـالفَلْسَفَةِ؟ وَكَيْفَ تَشَكَّلَتْ هذِهِ العَلَاقَةُ وَتَطَوَّرَت عَلَى مَدَارِ حَيَاتِهِ اللَّاحِقَةِ؟ مِن جِهَةٍ، فَإِنَّ العَمَلَ الَّذِي يُعْتَبَرُ، بِحَقٍّ، أَكْثَرَ أَعْمَالِهِ أَهَمِّيَّةً، أَعْنِي "رَأْسُ المَال" [4]، لَا يَبْدُو – للوهلةِ الأولى - عَمَلًا فَلْسَفِيًّا بِالمَعْنَى التَّقْلِيدِيِّ. وَلَكِنْ، مِن جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ الفَهْمَ الحَقِيقِيَّ لِهذَا العَمَلِ بِذَاتِهِ، يَفْتَرِضُ - عَلَى مَا يُبْدُو - قَدْرًا مِن الإِدْرَاكِ لِـ "قَلْبِ مَارْكْس لِـدْيَالِكْتِيكْ هِيجِل" [5] المَشْهُور، وَمِنَ العَسِيرِ تَصَوُّرُ مَا يُعَدُّ تَغَلْغُلًا أَعْمَقَ فِي الفَلْسَفَةِ مِن هَذَا الفَهْمِ الكَامِلِ لِتِلْكَ العَلَاقَةِ الدْيَالِكْتِيكِيَّةِ. وَفِي الوَاقِعِ، فَإِنَّ السُّؤَالَ عَنْ عِلَاقَةِ مَارْكْس بِـالفَلْسَفَةِ يُعَالَجُ، فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَ مُرَادِفًا لِلسُّؤَالِ عَنْ عِلَاقَتِهِ بِـهِيجَل نَفْسِهِ. وَلَعَلَّ زِيَادَةَ الاِهْتِمَامِ المُلْفِتَةِ بِـمَارْكْس فِي أَقْسَامِ الفَلْسَفَةِ فِي الجَامِعَاتِ الأَنْجْلُوفُونِيَّةِ فِي السَّنَوَاتِ الأَخِيرَةِ، تَشِي - عَلَى الأَرْجَحِ - بِتَعَاظُمِ الإِقْرَارِ بِالطَّابِعِ الفَلْسَفِيِّ العَمِيقِ لأَعْمَالِهِ. وَلكِنْ، إِذَا كَانَ مَارْكْس مُنْخَرِطًا، بِهذِهِ الدَّرَجَةِ العَمِيقَةِ، فِي الفَلْسَفَةِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُنَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ هذَا الأَمْرِ وَبَيْنَ تَصْرِيحَاتِهِ اللَّاذِعَةِ – وَفِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ مُهِينَةٍ – الَّتِي وَجَّهَهَا إِلَى الفَلْسَفَةِ السَّائِدَةِ فِي زَمَنِهِ [6]، وَذلِكَ كُلَّمَا تَقَدَّمَ بِمَشْرُوعِهِ الفِكْرِيِّ؟

مُحَاوَلَتِي فِي الإِجَابَةِ عَن هذِهِ الأَسْئِلَةِ سَتَتَضَمَّنُ اقْتِرَاحًا بَشَأْنِ أَنَّ عَلَاقَةَ مَارْكْس بِالفَلْسَفَةِ تَسْتَحِقُّ تَأْوِيلًا جَذْرِيًّا مُخْتَلِفًا عَمَّا طُرِحَ إِلَى الآنِ. وَفْتَحُ الفَسْحَةِ لِهذِه القِرَاءَةِ لِـ مَارْكْس يَتَطَلَّبُ مِنَّا أَنْ نَأْخُذَ بِجِدِّيَّةٍ مُنَادَاتِهِ، مُنْذُ أَوْلَى مَقَاطِعِ أُطْرُوحَتِهِ لِلحُصُولِ عَلَى مَا سَمَّاهُ "تَحْقِيق الفَلْسَفَةِ" [7]. وَالنَّتِيجَةُ سَتَكُونُ – لِمُفَاجَأَةِ الْكَثِيرِينَ – أَنَّ عَلَاقَةَ مَارْكْس بِفَلْسَفَةِ الْفَلْسَفَةِ السَّابِقَةِ، مِثْلَ كَنْط وَهِيجِل، لَيْسَتْ عَلَاقَةَ تَبَعِّيَّةٍ أَوْ تَقْلِيدِيَّةٍ، بَلْ هِيَ عَلَاقَةُ تَفَوُّقٍ فِلْسَفِيٍّ [8].

للوُصُولِ إِلَى هذَا الاِسْتِنْتَاجِ، يَجِبُ أَنْ نَبْدَأَ مِنْ بِدَايَاتِ مَارْكْس الفِكْرِيَّةِ نَفْسِهَا. دَخَلَ مَارْكْس جَامِعَةَ بُونْ لِدِرَاسَةِ القَانُونِ، تَحْتَ ضَغْطِ وَالِدِهِ، الَّذِي كَانَ هُوَ أَيْضًا مُحَامِيًا. وَلَكِنَّهُ سَرِيعًا مَا انْتَقَلَ إِلَى مَدِينَةِ بَرْلِين، وَحَوَّلَ اتِّجَاهَ دِرَاسَتِهِ نَحْوَ الفَلْسَفَةِ. وَفْقًا لِرِسَالَةٍ مَشْهُورَةٍ أَرْسَلَهَا إِلَى وَالِدِهِ، أَمْضَى فَتْرَةً وَهُوَ مَرِيضٌ طَرْحٌ عَلَى الفِرَاشِ، يُعَبِّرُ عَنْ إِحْبَاطِهِ مِنَ الْقِلَّةِ الفِكْرِيَّةِ [9] لِمَا كَانَ يُعَلِّمُهُ، فَكَوَّنَ نَصًّا ضَخْمًا يُحَاوِلُ مِنْ خِلَالِهِ الْغَوْصَ فِي الأُسُسِ الفَلْسَفِيَّةِ لِلقَانُونِ (وَلَمْ يُحْفَظْ مِنْ هذَا النَّصِّ شَيْءٌ). وَفِي تَعَمُّقِ اهْتِمَامَاتِهِ الفَلْسَفِيَّةِ، سَيُصْبِحُ أَفْضَلَ أَعْضَاءِ الشَّبَابِ الهِيجَلِيِّينَ [10] ذَوِي النُّبْهَةِ الفِكْرِيَّةِ، وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الفَلْسَفَةِ الرَّادِيكَالِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ، تَشَكَّلُوا بَعْدَ وَفَاةِ هِيجِل فِي عَامِ 1831.

أطْرُوحَةُ الدُّكْتُورَاه لِمَارْكْس، المُعَنَوَنَةُ «الفَرْقُ بَيْنَ فَلْسَفَةِ الطَّبِيعَةِ لِدِيمُوقْرِيطُوسَ وَفَلْسَفَةِ أَبِيقُورَ»، عَمَلٌ اِسْتِثْنَائِيٌّ. فَإِنَّ دِيمُوقْرِيطُوسَ (وَهُوَ مُعَاصِرُ سُقْرَاطَ) وَأَبِيقُورَ (فَلْسَفِيٌّ عَاشَ بَعْدَ أَرِسْطُوطَالِيسَ) اشْتَرَكَا فِي نَظَرِيَّةِ الذَّرَّاتِيَّةِ [11]؛ أَيْ فَرْضِيَّةِ أَنَّ الطَّبِيعَةَ تَتَكَوَّنُ مِنْ ذَرَّاتٍ (أَصْغَرِ جُزْءٍ لا يُقْسَمُ) وَالفَرَاغِ. وَلَكِنَّ مَارْكْس عَارَضَ الرَّأْيَ الشَّائِعَ، فَأَكَّدَ أَنَّ أَبِيقُورَ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ نَاقِلٍ مُقَلِّدٍ لِفِكْرَةِ سَابِقِهِ الذَّرَّاتِيِّ، بَلْ كَانَ فَلْسَفِيًّا عَمِيقَ الفَهْمِ، طَوَّرَ رُؤْيَةً مُتَمَيِّزَةً بِخَاصَّتِهِ، وَفَتَحَ سَبِيلًا لِإِعَادَةِ النَّظَرِ فِي سُؤَالِ عَلَاقَةِ الفِكْرِ بِالوَاقِعِ [12]. وَإِلَى جَانِبِ كَوْنِهَا عَمَلًا فَلْسَفِيًّا بَارِعًا، كَانَتِ الأُطْرُوحَةُ مَظْهَرًا لِـشَجَاعَةٍ عِلْمِيَّةٍ مُتَمَيِّزَةٍ. وَمِنَ المُلْحَظِ أَنَّ سِيرِلْ بَيْلِي، المُتَخَصِّصَ الكْلَاسِيكِيِّ مِنْ أُوكْسْفُورْدَ – وَلَيْسَ بِمَارْكْسِيٍّ بِالتَّأْكِيدِ – قَالَ فِي عَامِ 1928 أَنَّ الأُطْرُوحَةَ عَرَضَتْ "عَمَلَ ذِهْنٍ دَقِيقٍ وَفَطِنٍ أَمَامَ مُشْكِلَةٍ صَعْبَةٍ جِدًّا"، وَهذَا التَّقْيِيمُ تَجَدَّدَ فِي عَامِ 2020 مِنْ قِبَلِ العَالِمَةِ الكْلَاسِيكِيَّةِ مِنْ شِيكَاغُو، إِلِيزَبِيثْ أَسْمِيسْ، الَّتِي أَشَادَتْ بِأَنَّ "مَارْكْسَ كَانَ يَفْتَخِرُ بِمِنْهَاجِهِ العِلْمِيِّ، وَأَظُنُّ أَنَّ هذَا كَانَ صَوَابًا".

لَقَد أُعْجِبَ المُحَكِّمُونَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مُرَاجَعَةَ أُطْرُوحَةِ مَارْكْس فِي جَامِعَةِ يِينَا – الَّتِي قَدَّمَهَا غِيَابِيًّا – إِعْجَابًا بَالِغًا، فَمَنَحُوهُ دَرَجَةَ الدُّكْتُورَاة بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ. وَقَدْ كَانَ زَمِيلُهُ فِي التيَّارِ الهِيجِلِيِّ الشَّابِّ، بْرُونُو بَاوِر [13]، المَعْرُوفَ بِتَأْوِيلَاتِهِ الإِلْحَادِيَّةِ لِلكِتَابِ المُقَدَّسِ، قَدْ لَعِبَ دَوْرَ المُشْرِفِ غَيْرِ الرَّسْمِيِّ عَلَى مَشْرُوعِ مَارْكْس، وَكَانَ قَدْ سَعَى لِتَأْمِينِ وَظِيفَةٍ لِهذَا الزَّمِيلِ الأَصْغَرِ سِنًّا وَالأَمْضَى فِكْرًا فِي جَامِعَةِ بُونْ. وَكَانَ بَاوِر نَفْسُهُ يَشْغَلُ مَنْصِبًا فِي الجَامِعَةِ يُدَرِّسُ فِيهِ اللَّاهُوتَ. وَمِمَّا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنْ مُرَاسَلَاتِهِمَا، نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ مَوَادِّ المِنْهَاجِ التَّعْلِيمِيِّ المُقْتَرَحِ لِـ مَارْكْس كَانَتْ مَادَّةَ الـمَنْطِقِ [14]؛ وَهذَا يُرَجَّحُ أَنَّهُ كَانَ يُفْهَمُ حِينَئِذٍ، عَلَى النَّهْجِ الهِيجِلِيِّ، كَعِلْمٍ لِـ "الفِكْرِ فِي أَعْمِّ تَجَلِّيَاتِهِ العَامَّةِ". وَلَكِنْ، وَفِي اللَّحْظَةِ نَفْسِهَا الَّتِي كَانَ مَارْكْس فِيهَا عَلَى وَشَكِ تَوَلِّي المَنْصِبِ، هَبَّتْ مَوْجَةٌ سِيَاسِيَّةٌ قَمْعِيَّةٌ [15] اجْتَاحَتِ الجَامِعَاتِ، وَأَطَاحَتْ بِكُلِّ مَنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ رَادِيكَالِيٌّ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ بَاوِر رَاعِي مَارْكْس الأَكْبَر. فَكَانَتِ النَّتِيجَةُ أَنَّ آفَاقَ مَارْكْسِ فِي العَمَلِ الأَكادِيمِيِّ قَدْ تَهَاوَتْ.

رَدَّ كارل ماركس عَلَى فَشَلِهِ فِي الالْتِحَاقِ بِالمَسَارِ الأَكادِيمِيِّ، بِاتِّجَاهِهِ نَحْوَ الصِّحَافَةِ، حَيْثُ بَدَأَ بِالْكِتَابَةِ فِي صَحِيفَةٍ تَقَدُّمِيَّةٍ تُدْعَى الصحيفة الرّاينِيّة الجديدة [16]، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ صَعِدَ فِيهَا، كَنَجْمٍ شَاهِقٍ، إِلَى رِئَاسَةِ التَّحْرِيرِ. وَمَا هِيَ إِلَّا فَتْرَةٌ وَجِيزَةٌ حَتَّى الْتَقَى فِي بَارِيسَ بِـفِرِيدْرِيك إِنْجِلْز، وَتَعَرَّفَ عَلَى الاشتِرَاكِيَّةِ الفَرَنْسِيَّةِ الرَّادِيكَالِيَّة [17]. وَقَدْ شَكَّلَ هذَا اللِّقَاءُ نُقْطَةَ تَحَوُّلٍ حَاسِمَةً فِي مَسَارِهِ، فِي مُنْتَصَفِ أَرْبَعِينِيَّاتِ القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَر، جَامِعًا بَيْنَ النِّضَالِ السِّيَاسِيِّ وَبَيْنَ تَحْلِيلٍ دَقِيقٍ لِآلِيَّاتِ الرَّأْسْمَالِيَّةِ.

وَلَكِن، مَاذَا حَلَّ بِـ ماركس الفَيْلَسُوفِ؟ فِي المُخطُوطَاتِ البَارِيسِيَّةِ [18] لِعَامِ 1844 – وَالَّتِي لَمْ يُعَادِ اكْتِشَافُهَا إِلَّا فِي القَرْنِ العِشْرِينَ – نَجِدُ، فِي ثَنَايَا النُّصُوصِ المُتَعَلِّقَةِ بِـ الاقْتِصَادِ السِّيَاسِيِّ، مُنَاقَشَاتٍ مُطَوَّلَةً حَوْلَ هِيجِلْ، وَحَوْلَ الفَيْلَسُوفِ الوَحِيدِ الَّذِي، بِحَسَبِ مَارْكْس، أَحْدَثَ ثَوْرَةً حَقِيقِيَّةً فِي التَّفْكِيرِ مُنْذُ وَفَاةِ هِيجِلْ: إِنَّهُ لُودْفِيجْ فُويَرْبَاخ. وَفِي هذِهِ المُخَطُوطَاتِ، يُمْكِنُ قِرَاءَةُ مُنَاقَشَاتِ مَارْكْس لِلِاغْتِرَابِ [19] فِي ظِلِّ الرَّأْسْمَالِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا مُتَجَذِّرَةٌ فِي مَوْقِفٍ فَلْسَفِيٍّ يُعْرَفُ بِـ النَّزْعَةِ الإِنْسَانِيَّةِ [20]، وَهِيَ نَزْعَةٌ تَأَثَّرَ فِيهَا بِعُمْقٍ بِفَلْسَفَةِ فُويَرْبَاخ.

إِنَّ فَهْمَ المُخطُوطَاتِ البَارِيسِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا لا تَزَالُ مُنْخَرِطَةً فِي الفَلْسَفَةِ، خِلَافًا لِأَعْمَالِ مَارْكْس اللاحِقَةِ، يَتَنَاغَمُ – مِن مُفَارَقَة وَمَعْنى – مَعَ صُورَةٍ شَامِلَةٍ لِتَطَوُّرِ مَارْكْس الفِكْرِيِّ، كَمَا صَاغَهَا المَارْكْسِيُّ الفَرَنْسِيُّ النَّافِذُ لُوِي أَلْتُوسِير. فَقَدْ كَانَ أَلْتُوسِير الشَّخْصِيَّةَ المِحْوَرِيَّةَ فِي النِّقَاشَاتِ الفِكْرِيَّةِ العَاصِفَةِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَ كتاب رأس المال فِي المدرسة العليا للأساتذة بِبَارِيسَ، سَنَةَ 1965، وَالَّتِي نُشِرَتْ فِي مَا بَعْدُ تَحْتَ عُنْوَان: قراءة رأس المال [21]. وَبِحَسَبِ أَلْتُوسِير، فَإِنَّ فِكْرَ مَارْكْس، بَعْدَ المُخطُوطَاتِ البَارِيسِيَّةِ بِفَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، يَتَمَيَّزُ بِـقَطِيعَةٍ جَذْرِيَّةٍ مِنْ نَمَطٍ خَاصٍّ. وَفْقًا لِمُصْطَلَحَاتِ أَلْتُوسِير، فَإِنَّ مَارْكْس قَدْ أَحْدَثَ مَا أَسْمَاه "قَطِيعَةً إبِسْتِيمُولُوجِيَّةً"[22]؛ وَذلِكَ لِكَيْ يَدْخُلَ حَقْلَ أَعْمَالِهِ النَّاضِجَةِ اللاحِقَةِ. وَهذَا المَفْهُومُ يُشَارِكُ مَفْهُومَ "تَغَيُّرِ النَّمُوذَجِ الفِكْرِيِّ"[23]، الَّذِي أَطْلَقَهُ تُومَاس كُون، نَسَبًا فِي جُذُورِهِ الفِكْرِيَّةِ إِلَى أَعْمَالِ كُلٍّ مِن غَاسْتُون بَاشْلَار وَأَلِكْسَانْدْر كُوَايْرِيه.

غَيَّرَ أَلْتُوسِير رَأْيَهُ عِدَّةَ مَرَّاتٍ بِشَأْنِ الطَّبِيعَةِ الدَّقِيقَةِ وَالتَّوْقِيتِ الزَّمَنِيِّ لِلقَطِيعَةِ الإبِسْتِيمُولُوجِيَّةِ، وَلَكِنَّ الفِكْرَةَ الأَسَاسِيَّةَ ظَلَّتْ ثَابِتَةً: فَقَبْلَ هذِهِ القَطِيعَةِ، كَانَ مَارْكْس لا يَزَالُ يُمارِسُ الفَلْسَفَةَ فِي تَقْلِيدِ هِيغِل وَمَا بَعْدَ هِيغِل، وَبَعْدَهَا، شَرَعَ فِي خَطْوِ مَسَارٍ جَدِيدٍ وَفَرِيدٍ مِنْ نَوْعِ العِلْمِ، الَّتِي أَحْدَثَتْهَا هذِهِ القَطِيعَةُ. وَمَا فَتَحَ الفَضَاءَ الذِّهْنِيَّ لِهذَا العِلْمِ الجَدِيدِ، الَّذِي سُمِّيَ المَادِّيَّةُ التَّارِيخِيَّة،ُ هُوَ اكتِشَافُ مَارْكْس لِمَفْهُومٍ جَدِيدٍ كُلِّيًّا، هُوَ "قُوَّةُ العَمَلِ". فَمُزَوَّدًا بِهذَا المَفْهُومِ، كَانَ مَارْكْس، بِمُخْتَلَفٍ عَنِ الاقْتِصَادِيِّينَ السِّيَاسِيِّينَ الكلاسيكيِّينَ مِثْلَ آدَم سْمِيث وَدَيفِيد رِيكَارْدُو، قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ أَنَّ العُمَّالَ يَتَفَرَّغُونَ لِبَيْعِ قُوَّةِ العَمَلِ لِلرِّأْسْمَالِيِّينَ، لا لِلْعَمَلِ بِنَفْسِهِ. فَـسْمِيث وَرِيكَارْدُو، وَفْقًا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الفَصْلِ بَيْنَ العَمَلِ وَقُوَّةِ العَمَلِ، أَنْتَجُوا نَتَائِجَ كَانَتْ فِي أَفْضَلِ الأَحْوَالِ مَشَوَّشَةً، وَفِي أَسْوَأِهَا عَاجِزَةً عَنْ كَشْفِ سِرِّ قُوَّةِ العَمَلِ. وَهذِهِ القُوَّةُ لَدَيْهَا خَاصِّيَّةٌ فَرِيدَةٌ، تَكْمُنُ فِي أَنَّهَا تَسْتَطِيعُ إِدْخَالَ قِيمَةٍ أَكْبَرَ إِلَى العَالَمِ مِمَّا تَحْتَوِيهِ نَفْسُهَا.

إِنَّ مَا يَقْتَرِحُهُ أَلْتُوسِيرُ مِن تَصَوُّرٍ حَوْلَ مَارْكْسَ شَدِيدُ ٱلإِيحَاءِ وَقَوِيُّ ٱلأَثَرِ، فَهُوَ يَلْتَقِطُ ذَلِكَ ٱلإِحْسَاسَ ٱلْعَمِيقَ ٱلَّذِي لَا بُدَّ وَأَنْ يُعَايِنَهُ كُلُّ قَارِئٍ حَاوَلَ أَنْ يَقْطَعَ أَشْوَاطًا فِي مُؤَلَّفَاتِ مَارْكْسَ، ذَلِكَ ٱلْإِحْسَاسُ بِضَرُورَةِ ٱلِٱنْفِصَالِ عَنْ أَنْمَاطِ ٱلْفِكْرِ ٱلتَّقْلِيدِيَّةِ، بُغَيَةِ ٱلْوُلُوجِ فِي آفَاقٍ مَجْهُولَةٍ لَمْ تُسْتَكْشَفْ بَعْدُ. وَفِي مُحَاضَرَاتٍ غَيْرِ مَنْشُورَةٍ تَعُودُ إِلَى تِلْكَ ٱلْفَتْرَةِ، حَيْثُ كَانَ أَلْتُوسِيرُ أَكْثَرَ قُرْبًا وَسَلَاسَةً فِي أُسْلُوبِهِ، قَدَّمَ قِرَاءَةً تَحْلِيلِيَّةً نَافِذَةً لِصِرَاعِ مَارْكْسَ مَعَ ٱلْإِرْثِ ٱلْفُوَيْرْبَاخِيِّ فِي "ٱلْمَخْطُوطَاتِ ٱلِٱقْتِصَادِيَّةِ وَٱلْفَلْسَفِيَّةِ" لِبَارِيسَ، وَذَلِكَ لِيُكَمِّلَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ كِتَابَاتٍ مَنْشُورَةٍ ذَاتِ طَابِعٍ رَسْمِيٍّ مُتَجَهِّمٍ. وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَكْشِفُهُ أَلْتُوسِيرُ عَلَى نَحْوٍ جَلِيٍّ، مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحَرِّرَ أَيَّ دَارِسٍ لِمَارْكْسَ مِنَ ٱلْوَهْمِ ٱلسَّاذَجِ ٱلْقَائِلِ إنَّ عَلَاقَةَ مَارْكْسَ بِهِـيْجلْ لَيْسَتْ سِوَى «قَلْبٍ» لِلْجَدَلِ ٱلهِـيْغِلِيِّ؛ أَيْ تَقْلِيبُ فَطِيرَةٍ[24] مِثَالِيَّةٍ بِكَامِلِهَا، حَيْثُ يُصَارُ إِلَى تَقْدِيمِهَا مِنَ ٱلْوَجْهَةِ ٱلْمَادِّيَّةِ فَحَسْبُ. إِنَّ هذَا ٱلْقَلْبَ ٱلْمُبَاشِرَ وَٱلصَّرِيحَ كَانَ بِٱلضَّبْطِ مَا أَعْلَنَ فُويِرْبَاخُ أَنَّهُ يَقُومُ بِهِ فِي أَعْمَالِهِ. وَقَدْ كَانَ مَارْكْسُ، فِي "ٱلْمَخْطُوطَاتِ"، مُدْرِكًا بِحِدَّةٍ عَدَمَ قَابِلِيَّةِ هذَا ٱلْمَشْرُوعِ ٱلْخَيَالِيِّ لِلتَّحَقُّقِ. فَإِنَّ قَلِيلًا مِنَ ٱلتَّأَمُّلِ يَكْفِي لِيُظْهِرَ بِجَلَاءٍ أَنَّ مَفْهُومَ "ٱلْقَلْبِ" فِي ذَاتِهِ لَا يُفْضِي إِلَى شَيْءٍ يُفَسِّرُ كَيْفَ يُمْكِنُ، عَبْرَ هذِهِ ٱلْعَمَلِيَّةِ، ٱلِٱنْتِقَالُ مِنَ ٱلْمِثَالِيَّةِ إِلَى ٱلْمَادِّيَّةِ. وَكَمَا ٱعْتَرَضَ أَلْتُوسِيرُ بِصَوَابٍ: "إِنَّ قَلْبَ ٱلْجِسْمِ لَا يُغَيِّرُ طَبِيعَتَهُ وَلَا مَضْمُونَهُ، لِمُجَرَّدِ ٱلتَّدْوِيرِ فَقَطْ!"؛ فَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ: "إِنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْمَقْلُوبَ عَلَى رَأْسِهِ، هُوَ نَفْسُهُ ٱلرَّجُلُ عِنْدَمَا يَقِفُ عَلَى قَدَمَيْهِ".

لَمْ تَكُنْ أَعْمَالُ أَلْتُوسِيرَ مَوْضِعَ قَبُولٍ لَدَى ٱلْجَمِيعِ؛ فَبَيْنَ بَعْضِ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْمُخْتَصِّينَ فِي ٱلِٱقْتِصَادِ مِنَ ٱلتَّقْلِيدِ ٱلْأَنْجْلُوسَكْسُونِيِّ وَٱلسَّكَنْدِنَافِيِّ، وُسِمَتِ ٱلْمَارْكْسِيَّةُ ٱلَّتِي يُمَثِّلُهَا أَلْتُوسِيرُ، دُونَ مَوَارَبَةٍ، بِأَنَّهَا "تُرَّهَاتٌ". وَلَكِنَّ ٱلْفِكْرَ ٱلَّذِي يَقْضِي بِأَنَّ مَارْكْسَ كَانَ يَسْتَهْدِفُ ٱلْقَطْعَ مَعَ ٱلْفَلْسَفَةِ لِيُبْحِرَ نَحْوَ شُطْآنٍ أُخْرَى، لَيْسَ حَكْرًا عَلَى ٱلْأَلْتُوسِيرِيِّينَ. فَإِذْ كَانَ أَلْتُوسِيرُ قَدْ نَفَخَ فِي صُورِ ٱلِٱسْتِقْلَالِ ٱلذَّاتِيِّ لِمَارْكْسَ عَنِ ٱلْفَلْسَفَةِ، مُعْلِنًا أَنَّهُ بِذلِكَ يُؤَسِّسُ عِلْمًا جَدِيدًا وَثَوْرِيًّا، يَزْعُمُ أَنَّهُ مُفَصَّلٌ فِي أَعْمَالِهِ ٱلنَّاضِجَةِ، فَإِنَّ فَيْلَسُوفًا سِيَاسِيًّا أَمْرِيكِيًّا، هُوَ دَانْيَالْ بْرُودْنِي[25]، ٱلَّذِي يَكُونُ فِي ٱلْحَقِيقَةِ عَلَى نَقِيضٍ تَامٍّ مِنْ أَلْتُوسِيرَ، قَدْ جَادَلَ بِأَنَّ مَارْكْسَ كَانَ يَنْشُدُ هُوَ ٱلْآخَرُ ٱلِٱنْفِصَالَ عَنِ ٱلْفَلْسَفَةِ، تَوَجُّهًا نَحْوَ ٱلْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّهُ فَشِلَ فِي ذلِكَ ٱلْمَسْعَى. بِحَسَبِ دَانْيَالْ بْرُودْنِي، فَإِنَّ مَارْكْسَ كَانَ يَرْغَبُ فِي ٱلِٱنْخِرَاطِ فِي عِلْمٍ غَيْرِ تَقْوِيمِيٍّ[26]، يَكْشِفُ عَنْ حَتْمِيَّةِ ٱنْقِلَابِ ٱلرَّأْسْمَالِيَّةِ، دُونَ ٱلِٱحْتِيَاجِ إِلَى ٱسْتِدْعَاءِ أَيَّ دعَاوَى "مِعْيَارِيَّةٍ"[27] تَنْتَمِي بِطَبِيعَتِهَا إِلَى ٱلْأَخْلَاقِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ؛ كَأَنْ يُقَالَ، عَلَى سَبِيلِ ٱلْمِثَالِ، إِنَّ ٱلِٱغْتِرَابَ ٱلَّذِي يَشْعُرُ بِهِ ٱلْعَامِلُ تَحْتَ ٱلنِّظَامِ ٱلرَّأْسْمَالِيِّ هُوَ شَيْءٌ سَيِّئٌ، وَيَجِبُ ٱلْقَضَاءُ عَلَيْهِ. وَلٰكِنَّ مَارْكْسَ، فِي ٱلْمَحَصِّلَةِ، لَمْ يَسْتَطِعْ تَحْقِيقَ ذلِكَ. فَعَلَى ٱلرَّغْمِ مِنْ ذَاتِهِ، لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا لِتَبْلِيغِ أَفْكَارِهِ دُونَ ٱلِٱسْتِنَادِ إِلَى دُعَاوَى مِعْيَارِيَّةٍ. وَبِذلِكَ، فَقَدْ ظَلَّ مَارْكْسُ، فِي ٱلنِّهَايَةِ، حَبِيسًا دَاخِلَ ٱلْفَلْسَفَة.

إِنَّ كُلًّا مِنْ أَلْتُوسِيرَ وَبْرُودْنِي يَلْمَسَانِ أَمْرًا لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَوْقِفَ كُلَّ قَارِئٍ لِمَارْكْسَ. فَثَمَّةَ شَيْءٌ عَمِيقٌ وَقَعَ فِي ٱلْأَرْبَعِينِيَّاتِ مِنَ ٱلْقَرْنِ ٱلتَّاسِعِ عَشَرَ، وَيَبْدُو أَنَّهُ غَيَّرَ جِهَةَ ٱلرِّيحِ ٱلْفِكْرِيَّةِ[28] لَدَى مَارْكْسَ تَغْيِيرًا جِذْرِيًّا. فِي أَعْمَالِهِ ٱلْمُتَأَخِّرَةِ، اختَفَت الحِوَارَات الفَلسفِية المُطَوّلة الَّتِي كَانَت تُمَيّز "ٱلْمَخْطُوطَاتِ ٱلْبَارِيسِيَّة"ِ. (وَذلِكَ رَغْمَ ٱلْإِشَارَاتِ ٱلْعَرَضِيَّةِ ٱلَّتِي تَدُلُّ عَلَى ٱحْتِرَامِهِ ٱلَّذِي أَصْبَحَ فِي حِينِهِ غَيْرَ مُتَوَافِقٍ مَعَ ٱلذَّوْقِ ٱلسَّائِدِ لِمَنْطِقِ هِيغِل، وَٱحْتِجَاجِهِ عَلَى أَنَّهُ يُعَامَلُ "كَكَلْبٍ مَيِّتٍ"[29]، وَٱعْتِرَافِهِ بِـ"ٱلتَّغَازُلِ" مَعَ لَفَظِيَّاتٍ وَأُسْلُوبِيَّاتٍ هِيجلِيَّة).ٍ غَيْرَ أَنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أَقْتَرِحَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ نُفَسِّرَ هذَا ٱلتَّطَوُّرَ عَلَى أَنَّهُ تَخَلٍّ عَنِ ٱلْفَلْسَفَةِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ تَخَلِّيًا نَاجِحًا، كَمَا يَرَاهُ أَلْتُوسِيرُ، أَمْ فَاشِلًا، كَمَا يُحَاجِجُ بْرُودْنِي. فَعَلَى ٱلْعَكْسِ مِمَّا تَبْدُو عَلَيْهِ ٱلظَّوَاهِرُ، يَجِبُ فَهْمُ مَا كَانَ يَسْعَى إِلَيْهِ مَارْكْسُ فِي ضَوءِ مَا كَانَ قَدْ دَعَا إِلَيْهِ مُنْذُ أُطْرُوحَتِهِ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاه: تَحْقِيقُ ٱلْفَلْسَفَةِ فِي ٱلْوَاقِعِ.

لَمْ يَكُنْ مَارْكْسُ، بِأَيِّ وَجْهٍ، فِي صَدَدِ ٱلتَّخَلِّي عَنِ ٱلْفَلْسَفَةِ، بَلْ كَانَ مُنْشَغِلًا بِإِرْجَاعِهَا إِلَى ذَاتِهَا؛ أَيْ بِإِعَادَتِهَا إِلَى مَكَانَتِهَا ٱلْأَصِيلَةِ. وَيُمْكِنُ ٱسْتِجْلَاءُ مَغْزَى ٱلِاخْتِلَافِ ٱلَّذِي تُحْدِثُهُ هذِهِ ٱلرُّؤْيَةُ لِمَشْرُوعِ مَارْكْسَ، فِي ضَوْءِ ٱلْأُطْرُوحَةِ ٱلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ٱلْمَشْهُورَةِ عَنْ فُورْبَاخ[30] ٱلَّتِي تَنْصُّ عَلَى: "إِنَّ ٱلْفَلَاسِفَةَ لَمْ يَفْعَلُوا سِوَى تَفْسِيرِ ٱلْعَالَمِ حَتَّى ٱلْآن؛ وَٱلْمَطْلُوبُ هُوَ تَغْيِيرُهُ"[31]. فَإِذَا مَا قُمْنَا بِقِرَاءَةِ مَوْقِفِ مَارْكْسَ هُنَا عَلَى أَنَّهُ دَعْوَةٌ إِلَى تَحْقِيقِ ٱلْفَلْسَفَةِ فِي ٱلْوَاقِعِ، فَهُوَ لَا يَقُولُ – كَمَا تُقْرَأُ ٱلْأُطْرُوحَةُ فِي ٱلْغَالِبِ – إِنَّ ٱلْفَلَاسِفَةَ قَدِ ٱقْتَصَرُوا عَلَى تَفْسِيرِ ٱلْعَالَمِ، وَأَنَّ ٱلْفَلْسَفَةَ مَحْدُودَةٌ بِهذَا ٱلدَّوْرِ، وَأَنَّ ٱلْمَطْلُوبَ يَكْمُنُ فِي ٱلِانْتِقَالِ إِلَى عَمَلٍ آخَرَ غَيْرِ فَلْسَفِيٍّ. بَلْ إِنَّهُ يَقُولُ، عَلَى ٱلْعَكْسِ، إِنَّهُ فِيمَا ٱقْتَصَرَ ٱلْفَلَاسِفَةُ عَلَى تَفْسِيرِ ٱلْعَالَمِ، فَإِنَّ ٱلْمَطْلُوبَ هُوَ ٱلْقِيَامُ بِمَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ – بِصِفَتِهِمْ فَلَاسِفَةً – أَنْ يَسْعَوْا إِلَيْهِ مُنْذُ ٱلْبِدَايَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ أَخْفَقُوا فِي ذلِكَ. وَهذَا ٱلْمَطْلُوبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ غَيْرِ فَلْسَفِيٍّ، بَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلْفَلْسَفَةُ فِي تَحَقُّقِهَا ٱلْعَيْنِيِّ.

فَمَا هِيَ، إِذَنْ، أبْعَاد تَحْقِيقُ ٱلْفَلْسَفَةِ؟ إِنَّهُ لِسُؤَالٌ يَسْتَبْدِي بِنَا؛ لِأَنَّ هذِهِ ٱلْفِكْرَةَ بِذَاتِهَا غَيْرُ مَأْلُوفَةٍ فِي تَجْرِبَتِنَا ٱلْفِكْرِيَّةِ. وَهِيَ غَيْرُ مَأْلُوفَةٍ، أَوَّلًا، لِأَنَّ مَفْهُومَي ٱلْقُوَّةِ وَٱلْفِعْلِ (أَوِ: ٱلِٱسْتِعْدَادِ وَٱلتَّحَقُّقِ) نَفْسِهِمَا مَفَاهِيمُ غَيْرُ مَأْلُوفَةٍ فِي ٱلْمَنْظُومَةِ ٱلتَّجْرِبِيَّةِ ٱلسَّائِدَةِ، ٱلَّتِي تُهَيْمِنُ عَلَى ٱلْفِكْرِ ٱلْمُعَاصِرِ. فَمَارْكْسُ، بِصِفَتِهِ وَارِثًا لِتَقْلِيدٍ يَمْتَدُّ مِنْ أَرِسْطُوطَالِيسَ إِلَى هِيغِل، يُمَثِّلُ ٱنْحِرَافًا مَنْهَجِيًّا عَنْ هذَا ٱلنَّمُوذَجِ ٱلتَّجْرِيبِيِّ [32]. غَيْرَ أَنَّ هذِهِ ٱلْفِكْرَةَ غَيْرُ مَأْلُوفَةٍ أَيْضًا، بِسَبَبِ ٱلْمَفْهُومِ ٱلْمُسْتَخْدَمِ لِلْفَلْسَفَةِ نَفْسِهَا.

لْنَبْدَأْ، إِذَنْ، بِمَفْهُومِ ٱلْفَلْسَفَةِ ٱلْمُتَدَاوَلِ هُنَا. فَقَدْ وَرِثَ مَارْكْسُ عَنْ هِيغِلَ – وَقَبْلَهُ عَنْ أَفْلَاطُونَ وَأَرِسْطُوطَالِيسَ – فَهْمًا لِلْفَلْسَفَةِ يُخَالِفُ مَا هُوَ سَائِدٌ فِي ٱلتَّصَوُّرِ ٱلْمُعَاصِرِ: وَهُوَ أَنَّ ٱلْفَلْسَفَةَ لَيْسَتْ بَحْثًا مَعْرِفِيًّا إِلَى جَانِبِ أَبْحَاثٍ أُخْرَى. فَهِيَ لَا تُصَنَّفُ إِلَى جَانِبِ ٱلْفِيزْيَاءِ، وَٱلْأَحْيَاءِ، وَٱلتَّارِيخِ، وَٱلْجُغْرَافِيَا، وَغَيْرِهَا، كَبُحُوثٍ عَقْلَانِيَّةٍ، يُمَيِّزُ كُلًّا مِنْهَا مَوْضُوعُهُ ٱلْخَاصُّ (كَمَا فِي ٱلطَّبِيعَةِ، وَٱلْكَائِنَاتِ ٱلْحَيَّةِ، وَأَفْعَالِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْمَاضِيَةِ، وَٱلْكُرَةِ ٱلْأَرْضِيَّةِ، إِلَخ...). إِنَّ ٱلْفَلْسَفَةَ لَيْسَتْ عِلْمًا خَاصًّا[33] عَلَى قَدَرِ مَسَاوٍ لِهذِهِ ٱلْعُلُومِ، وَلَا تُضَافُ إِلَيْهَا كَعِلْمٍ بَيْنَ أَعْلَامٍ. وَذلِكَ لِأَنَّ ٱلْفَلْسَفَةَ لَا مَوْضُوعَ لَهَا[34]: إِنَّهَا ٱلْبَحْثُ ٱلْعَقْلِيُّ نَفْسُهُ، فِي صُورَتِهِ ٱلْكُلِّيَّةِ. وَيُمْكِنُ ٱلْقَوْلُ، إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ بِمَعْنَاهُ ٱلْكُلِّيِّ، لَا عِلْمًا مِنْ جُمْلَةِ ٱلْعُلُومِ [35].

وَلَو أَصَرَّ أَحَدٌ، مَعَ ذلِكَ، عَلَى الحَدِيثِ عَنْ مَوْضُوعِ الفَلْسَفَةِ، لَكَانَ بِالإِمْكَانِ أَنْ يُسْتَخْدَمَ لِذلِكَ تَعْبِيرٌ مِثْلُ: "كُلُّ الوَاقِعِ"[36]، وَرُبَّمَا أُمكِنَ التَّوَسُّعُ فِي هذَا التَّعْبِيرِ بِشَكْلٍ إِيمَائِيٍّ مُبَالَغٍ فِيهِ، كَأَنْ يُقَالَ: "كُلُّ الوَاقِعِ، بِلا حَدّ"ٍ. وَإِنَّ مِثْلَ هذِهِ التَّعَابِيرِ لَهِيَ سَاذَجَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُحَاوِلُ أَنْ تَقْبِضَ عَلَى عَدَمِ الحُدُودِ عَنْ طَرِيقِ الإِشَارَةِ إِلَى حَدٍّ مَوْضُوعٍ عَلَى مَسَافَةٍ لَا نِهَائِيَّةٍ[37]، وَبِذلِكَ تَجْعَلُ لِلَا حَدِّ حَدًّا فِي نِهَايَةِ المَطَافِ. وَلَكِنَّ مَوْضُوعَ الفَلْسَفَةِ – إِنْ كُنَّا سَنُوَاصِلُ مُحَاوَلَةَ الحَدِيثِ عَنْهُ – لَا حَدَّ لَهُ أَصْلًا. وَبِمَا أَنَّ لِلفَلْسَفَةِ مَوْضُوعًا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ إِلَّا بِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّحْدِيدِ، فَإِنَّهَا لَا تَشْغَلُ مَكَانًا بَيْنَ العُلُومِ الخَاصَّةِ، وَلَا إِلَى جَانِبِهَا، بَلْ، بِوَصْفِهَا بَحْثًا عَقْلِيًّا فِي ذَاتِهِ[38]، تَنْحَدِرُ الفَلْسَفَةُ، وَتَتَفَاعَلُ، مَعَ العُلُومِ الخَاصَّةِ حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الحَاجَةُ؛ كَالبَيُولُوجْيَا عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ الكَائِنَاتِ الحَيَّةِ، وَهَكَذَا. فَلَا وُجُودَ لِـ "أَنْوَاعٍ" مُخْتَلِفَةٍ مِنَ البَحْثِ العَقْلِيِّ، إِلَّا بِمَعْنَى أَنَّ عَمَلِيَّةَ التَّفْكِيرِ الدَّقِيقِ فِي مَجَالِ الكَائِنِ الحَيِّ تُوَجِّهُ العَقْلَ[39] نَحْوَ مَجَالَاتٍ وَأَنْسَاقٍ أُخْرَى مِنَ المُلاحَظَةِ وَالاِسْتِدْلَالِ، مُخْتَلِفَةٍ، مَثَلًا، عَمَّا يُوَجِّهُهُ فِيهِ العَمَلُ فِي الجُغْرَافِيَا، أَوِ العِمَارَةِ، أَوِ التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ.

يَقُولُ هِـيْجِلْ عَنِ الفَلْسَفَةِ - أَوْ، بِالدِّقَّةِ، عَنِ "الفِكْرَةِ"[40] الَّتِي تَبْلُغُ الفَلْسَفَةُ فِيهَا ذُرْوَتَهَا؛ إِنَّهَا "وَحْدَةُ المَفْهُومِ وَالحَقِيقَةِ". وَمَعْنَى ذلِكَ أَنَّ مَا يُسَمِّيهِ هِـيْجِلْ "المَفْهُومَ"[41] - أَيْ: الفِكْرَ فِي أَعْمِّ تَجَلِّيَاتِهِ وَأَعْلَاهَا - لَا يَجِبُ لَهُ، إِنْ جَازَ التَّعْبِيرُ، أَنْ "يَقِفَ خَارِجَ" الحَقِيقَةِ، أَوْ أَنْ يَكْتَفِيَ بِذَاتِهِ؛ وَذلِكَ لِأَنَّهُ يُفْتَرَضُ أَنْ يَكُونَ تَفْكِيرًا فِي الحَقِيقَةِ بِصِفَتِهَا هِيَ، وَعِنْدَ ذلِكَ يُصْبِحُ الفِكْرُ وَمَا يُفَكِّرُ فِيهِ شَيْئًا وَاحِدًا. فَالحَقِيقَةُ، إِذَا أُمكِنَ الإِمْسَاكُ بِهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتْرُكَ الفِكْرَ، وَهُوَ وَاقِفٌ خَارِجَهَا، فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ إِذن يُمْكِنُ لِلْفِكْرِ أَنْ يَكُونَ؟ وَلَكِنَّ مَارْكْسْ يَزْعُمُ أَنَّ هِـيْجِلْ يُخْفِقُ فِي أَنْ يَكُونَ وَفِيًّا لِهذِهِ الرُّؤْيَةِ. فَالفَلْسَفَةُ، كَمَا يُمَارِسُهَا هِـيْجِلْ فِعْلِيًّا، تَرْتَدُّ إِلَى مَوْقِفٍ يُجْعَلُ فِيهِ "المَفْهُومُ" وَاقِفًا خَارِجَ الحَقِيقَةِ. وَيَتَجَلَّى ذلِكَ فِي تَقْسِيمِهِ الفَلْسَفَةَ إِلَى "المَنْطِقِ" وَ"الفَلْسَفَةِ الوَاقِعِيَّةِ"[42]، وَهِيَ بِذَاتِهَا مُنْقَسِمَةٌ إِلَى "الطَّبِيعَةِ" وَ"الرُّوحِ". وَيُفْتَرَضُ أَنَّ المَنْطِقَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْجَزَ بِالقُوَّةِ الفِكْرِيَّةِ فَقَطْ، وَفِي تَجْرِيدٍ تَامٍّ عَنْ أَيِّ مَضْمُونٍ. وَلكِنَّ هذَا الفِكْرَ - أَيْ: مَا يُفْتَرَضُ أَنَّ المَنْطِقَ يُحَقِّقُهُ مِنْ دُونِ غَيْرِهِ - يَجِبُ عَلَيْهِ، عَلَى وَجْهٍ مَا، أَنْ "يَعْبُرَ" إِلَى مَجَالِ الحَقِيقَةِ. وَلَكِنَّهُ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدِ انْفَصَلَ عَنْ الحَقِيقَةِ، يُصْبِحُ عَاجِزًا عَنْ أَنْ يُنْجِزَ هذِهِ العَبْرَةِ؛ فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ ذلِكَ مِنْ دَاخِلِ المَنْطِقِ، وَأَيُّ شَيْءٍ آخَرَ سَيَكْشِفُ عِنْدَ هذَا الحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ قَفْزَةٌ تَعَسُّفِيَّةٌ.

يَظَلُّ مَارْكْسُ مُصَمِّمًا، خِلَافًا لِمَا فَعَلَهُ هِيجِلُ، عَلَى أَنَّ الفَلْسَفَةَ، إِذَا كَانَتْ حَقًّا وَحْدَةَ الْمَفْهُومِ وَالْوَاقِعِ، فَلَا بُدَّ لَهَا، بِمَعْنًى مَجَازِيٍّ، أَنْ تَدْعُوَ إِلَى تَحْقِيقِ ذَاتِهَا الْوَاقِعِيِّ. فَعَمَلُ الفَلْسَفَةِ، فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ، هُوَ تَفْكِيرُ الْوَاقِعِ. وَهَذَا التَّفْكِيرُ لَيْسَ عَمَلِيَّةً تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ تَحْقِيقِهَا، بَلْ هُوَ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ أَرِسْطُو مُصْطَلَحَ "الإِنِيرْجِيَا" [43]، وَهُوَ نَشَاطٌ تَكُونُ غَايَتُهُ حَاضِرَةً وَمُتَحَقِّقَةً فِي جَمِيعِ مَرَاحِلِهِ. وَيَعْنِي تَحَقُّقُ الْفَلْسَفَةِ إِكْمَالَ ذَاتِهَا؛ وَذَلِكَ هُوَ غَايَتُهَا. أَمَّا الْفَلْسَفَةُ كَمَا يُمَارِسُهَا هِيجِلُ، فَفَشِلَتْ - مُخَالَفَةً لِمَا يَفْرِضُهُ مَفْهُومُهَا الْخَاصُّ - أَنْ تَكُونَ تَفْكِيرًا فِي الْوَاقِعِ، كَمَا قَالَ هِيجِلُ وَمَارْكْسُ عَلَى السَّوَاءِ. فَهِيَ دَائِمًا تُقَيِّدُ نَفْسَهَا بِالتَّفْكِيرِ الْمُجَرَّدِ فَقَطْ، وَتَفْتَقِرُ إِلَى الْوَاقِعِ، وَبِالتَّالِي إِلَى الْفَلْسَفَةِ بِمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ.

قَدْ يَخْشَى الْبَعْضُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الفَلْسَفَةَ تَتَوَافَقُ زَمَنِيًّا مَعَ النَّشَاطِ الْفِكْرِيِّ الْبَشَرِيِّ فِي أَعْمَقِ عُمُومِيَّتِهِ، كَمَا أَذْكُرُ، فَذَلِكَ يَعْنِي تَلاَشِي تَمَيُّزِ الفَلْسَفَةِ وَانْحِدَارَهُ. وَلَكِنَّ هَذِهِ التَّهْدِيدَاتِ لِمَزَاعِمِ الفَلْسَفَةِ بِالتَّمَيُّزِ هِيَ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَحْقِيقَ الْفَلْسَفَةِ وَتَجْسِيدُهَا. فَهُوَ فَهْمُ مَارْكْسَ لِلْفَلْسَفَةِ، وَالْمُتَوَافِقُ لإِدْرَاكٍ عَمِيقٍ وَرَصِينٍ: أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَهُ الفَلْسَفَةُ هُوَ النَّشَاطُ الْفِكْرِيُّ الْبَشَرِيُّ فِي أَعْمَقِ عُمُومِيَّتِهِ. وَهَذَا التَّفْكِيرُ، بِشَكْلٍ صَحِيحٍ وَضَرُورِيٍّ، يَقْتَصِرُ نَفْسَهُ وَيُقَيِّدُهَا عِنْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى بَحْثٍ خَاصٍّ. وَيَجِبُ فَهْمُ هَذَا التَّقْيِيدِ الذَّاتِيِّ كَأَمْرٍ مَفْرُوضٍ بِسَبَبِ مَهَمَّتِهِ الْعَامَّةِ، وَهِيَ تَفْكِيرُ الْمَوْضُوعِ الّلَا مَحْدُودِ. وَلَيْسَ هَذَا التَّفْكِيرُ نَظَرِيًّا فَقَطْ، بَلْ هُوَ، وَفِي الْمَرْحَلَةِ الأُولَى، عَمَلِيٌّ أَيْضًا؛ فَهُوَ، فِي الأَصْلِ، تَفْكِيرُ الْمَوْضُوعِ الّلَا مَحْدُودِ الَّذِي يُنْتِجُهُ وَلا يَقْبَلُهُ فَقَطْ. فَالتَّفْكِيرُ فِي حَقِيقَتِهِ يُغَيِّرُ الْعَالَمَ بِحَقِيقَةِ الْكَلِمَةِ. وَمَهَمَّةُ التَّفْكِيرِ هِيَ مَهَمَّةُ الْبَشَرِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمَهَمَّةُ لا تَخْتَلِفُ عَنْ الفَلْسَفَةِ. وَسَيَكُونُ هُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَهَامِّ الْخَاصَّةِ لِلتَّفْكِيرِ، كَثِيرٌ مِنْهَا طَبِيعِيٌّ نَظَرِيًّا، وَلَكِنَّ الفَلْسَفَةَ لَنْ تَكُونَ مِنْ بَيْنِهَا.

عِنْدَ النَّظَرِ إلَى الأَمْرِ مِنْ هَذِهِ الزَّاوِيَةِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ عِلَاقَةَ مَارْكْس بِهِيجِل تَخْتَلِفُ جِذْرِيًّا عَمَّا يُعْتَقَدُ عَادَةً. فَلَيْسَ هُوَ تَكْرِيمًا فَلْسَفِيًّا لِهِيجِل، بَلْ تَفَوُّقًا فَلْسَفِيًّا عَلَيْهِ. وَيَجِبُ أَنْ نَتَذَكَّرَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَا كَانَ مَارْكْس نَفْسُهُ يَرَى فِي نَصِّهِ الْمُبَكِّرِ الْمُنْجَزِ غَيْرِ الْمُكْمَلِ "نَقْدُ فَلْسَفَةِ الْحَق عِنْدَ هِيجِل». فِي ذَلِكَ النَّصِّ، لَا يَشْكُو مَارْكْس مِنْ خُطُوَاتٍ مَحْدُودَةٍ لِهِيجِل فَقَطْ، بَلْ مِنْ نَقْصِهِ الْفَلْسَفِيِّ الْجَوْهَرِيِّ. فَإِخْفَاقُهِ فِي إِنْجَازِ مَشْرُوعِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِوَضْعِ "مَنْطِقِ الدَّوْلَةِ"[44] هُوَ فَشَلٌ فَلْسَفِيٌّ جَذْرِيّ. وَذَلِكَ لِأَنَّ هِيْجِلَ، بَعِيدًا عَمَّا يُفْتَرَضُ أَنَّهُ أَعْظَمُ مُمَارِسٍ لِلْجَدَلِ، يَقْصُرُ عَنْ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ عَلَى مَارْكْس أَنْ يُقَارِنَهُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُمَارَسَةِ الصَّحِيحَةِ لِلْجَدَلِ. فَجَدَلُهِ يَتَّخِذُ شَكْلَ مَا سَيَسْتَنْكِرُهُ مَارْكْسُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمُصْطَلَحِ "الفَلْسَفَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِذَاتِهَا"[45].

تِلْكَ "الفَلْسَفَةُ الْمُسْتَقِلَّةُ بِذَاتِهَا" هِيَ فَلْسَفَةٌ تَقْصُرُ عَنْ نَفْسِهَا؛ تَقْصُرُ عَنْ وَحْدَةِ الْمَفْهُومِ وَالْوَاقِعِيَّةِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ، فِي كِتَابِ "رَأْسِ الْمَالِ" يُمَارَسُ الْجَدَلُ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَلَ لَيْسَ فَرْضَ دِينَامِيَّةِ الْمَفَاهِيمِ[46] الَّتِي تُعْمَلُ عَلَيْهَا سَلفًا فِي تَجْرِيدٍ عَنْ مَوْضُوعِ الدِّرَاسَةِ، بَلْ هُوَ تَطَوُّرُ الْمَوْضُوعِ مِنْ تَنَاقُضٍ إِلَى تَنَاقُضٍ. وَتِلْكَ التَّنَاقُضَاتُ حَقِيقِيَّةٌ[47] - مِثَالًا فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِمَادِ الْمَاكِينَاتِ الْكَبِيرَةِ عَلَى عُمَّالٍ أَكْثَرَ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ جَعْلِهِمْ أَكْثَرَ إِهْمَالًا - وَلَيْسَتْ تَنَاقُضَاتٍ ذِهْنِيَّةً فَقَطْ. وَيَتَجَلَّى هَذَا التَّطَوُّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فِي تَنْفِيذٍ لَيْسَ لِلْفِكْرِ الْمُجَرَّدِ بَلْ لِنَشَاطِ الْفِكْرِ الْبَشَرِيِّ الْحَقِيقِيِّ[48]. وَهَذَا النَّشَاطُ الْفِكْرِيُّ الْبَشَرِيُّ الْحَقِيقِيُّ، الْعَمَلِيُّ فِي كُلِّيَّتِهِ، يَقْصُرُ نَفْسَهُ إِلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ أَفْعَالِ الْبَحْثِ النَّظَرِيِّ.

فَإِنْ كَانَ كِتَابُ رَأْسِ الْمَالِ فَلْسَفَةً، فَهُوَ، صَرَاحَةً، لَيْسَ "فَلْسَفَةً مَارْكْسِيَّةً" بِالْمَعْنَى الَّذِي جَرَتْ الْمُحَاوَلَةُ فِي تَجْسِيدِهِ بِصُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَمِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ مَا يُسَمَّى بِـ "المَادِّيَّةِ الجَدَلِيَّةِ"، الَّتِي تُقَرِّرُ، فِيمَا تُقَرِّرُهُ، أَنَّ الطَّبِيعَةَ مَحْكُومَةٌ بِـ "قَوَانِين جَدَلِيَّةٍ" تَقْضِي، مِنْ جُمْلَةِ مَا تَقْضِي، بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُتَنَاقِضٌ، وَأَنَّ الْكَمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى كَيْفٍ[49]، وَهَكَذَا. وَإِنَّمَا هَذِهِ لَيْسَتْ فَلْسَفَةً مُتَحَقِّقَةً، بَلْ مَا يُشْبِهُ مِيتَافِيزِيقَا سَاذَجَةً تَسْعَى لِتَكْرِيسِ مُسَلَّمَاتٍ مَنْسُوبَةٍ لِمَارْكْسِيَّةٍ فِي سِيَاقِ فَلْسَفَةٍ غَيْرِ مُتَحَقِّقَةٍ، وَمِنْ أَبْشَعِ أَشْكَالِهَا وَأَخْشَنِهَا. وَيَنْسَحِبُ الْقَوْلُ نَفْسُهُ عَلَى مُحَاوَلَاتٍ عِدَّةٍ أُقِيمَتْ، عَلَى مَرِّ الزَّمَنِ، لِتَأْسِيسِ "فَلْسَفَةٍ بِرُولِيتَارِيَّةٍ". فَهَذِهِ، فِي حَدِّ ذَاتِهَا، تَنَاقُضٌ لَفْظِيٌّ؛ إِذْ تَسْعَى لِتَكْرِيسِ اكْتِفَاءٍ ذَاتِيٍّ بُورْجُوَازِيٍّ، وَلَوْ ظَاهِرِيًّا، مِنْ مَنْظُورٍ بِرُولِيتَارِيٍّ.

وَلَكِنْ، كَيْفَ يُمْكِنُ لِمَضْمُونِ رَأْسِ الْمَالِ، ذَلِكَ النَّصِّ الْعَمِيقِ فِي تَجَسُّدِهِ الْعَيْنِيِّ، أَنْ يَكُونَ مَضْمُونَ تَحَقُّقِ الفَلْسَفَةِ؟ الْجَوَابُ فِي غَايَةِ الْبَسَاطَةِ: إِنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُوَ تَمْرِينٌ فِي شَيْءٍ ذَاتِ طَابِعٍ عَامٍّ كُلِّيًّا، وَهُوَ: نَشَاطُ التَّفْكِيرِ الْبَشَرِيِّ. يُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّهُ قِيَاسٌ عَمَلِيٌّ[50] عَظِيمٌ، تَكُونُ الثَّوْرَةُ نَتِيجَتَهُ. (وَقَدْ لَاحَظَ أَرِسْطُو سَلَفًا أَنَّ نَتِيجَةَ الْقِيَاسِ الْعَمَلِيِّ لَيْسَتْ حُكْمًا، وَلَا فِكْرًا، وَلَا قَوْلًا؛ بَلْ فِعْلًا. وَهُوَ فِكْرٌ صَعْبٌ جِدًّا - كَيْفَ يُمْكِنُ لِنَتِيجَةٍ أَنْ تَكُونَ فِعْلًا؟ - وَلَكِنَّهُ فِكْرٌ بَالِغُ الْعُمْقِ). وَطَوَالَ حُجَّتِهِ، يَقْصُرُ رَأْسُ الْمَالِ نَفْسَهُ عَلَى أَحْكَامٍ نَظَرِيَّةٍ، وَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَيْ يُنْتِجَ تِلْكَ "النَّتِيجَةَ". فَإِنَّ مَا يَسْتَهْدِفُهُ مَارْكْسُ هُوَ الثَّوْرَةُ الَّتِي تُشَكِّلُ بِهَا الْبَشَرِيَّةُ ذَاتَهَا كَمَا هِيَ[51]. وَحُجَّةُ رَأْسِ الْمَالِ نَفْسِهَا تَعْمَلُ عَلَى إِحْدَاثِ تِلْكَ الثَّوْرَةِ. فَإِنْ صَحَّ هَذَا، فَقَدْ يُبَيِّنُ كَيْفَ أَنَّ مَارْكْسَ، بَعِيدًا عَنْ أَنْ يَسْتَعِيرَ نَارَهُ الْفَلْسَفِيَّةَ[52] مِنْ أَسْلَافٍ كَأَرِسْطُو أَوْ هِيْجِل، إِنَّمَا يَرْفَعُ الفَلْسَفَةَ إِلَى أَقْصَى طَاقَاتِهَا.

مفاهيم، مصطلحات، أعلام ومراجع [المترجم]

[1] مُفَكِّرٌ غَائِمٌ [murky intellectual]: الترجمة تبتعد عن المعنى الحرفي "غامض" لتُشير إلى ما يُفهم ضمنًا من التشكيك في صفاء الذهن أو وضوح الطرح، وغالبًا ما يُستخدم هذا التوصيف للانتقاص من الجِدِّيَّة الفكرية لشخصٍ ما.

[2] إِيدِيولُوجْيَا دَمَوِيَّةٌ [murderous ideology]: تعبيرٌ يُقصد به الإشارة إلى النتائج العنيفة أو الثورية للنظرية الماركسية كما تم تفسيرها أو تطبيقها لاحقًا، خاصّة في ظل الأنظمة التي ادّعت تبنّي الماركسية.

[3] التَّقْلِيدِ الفَلْسَفِيِّ الأُورُوبِّيِّ [European philosophical tradition]: الخط الممتد من اللحظة الإشكالية اليونانية، مرورًا بـ إيمانويل كَنْط (1724–1804) وفلسفته النقدية، ووصولًا إلى جورج فلهلم فريدريك هيجل (1770–1831).

[4] رَأْسُ المَال [Capital]: عَمَلُ ماركس الرَّئِيسِ (1867)، يُنْظَرُ إِلَيْهِ كَعِمَادِ النَّقْدِ الفِكْرِيِّ لِلنِّظَامِ الرَّأْسْمَالِيّ، وَلَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ - تَحْتَ السَّطْحِ - بُنْيَةً مَفَاهِيمِيَّةً دْيَالِكْتِيكِيَّةً عَمِيقَةً تَسْتَلْزِمُ قِرَاءَةً فَلْسَفِيَّةً.

[5] قَلْبِ مَارْكْس لِـدْيَالِكْتِيكْ هِيجِل [Marx’s inversion of Hegel’s dialectic]: ماركس لم يرفض الجدلية الهيجيلية (الدْيَالِكْتِيكْ) من حيث هي منهج، بل «قلبها»؛ أي أخرجها من مثاليّتها الهيجيلية، وجعلها مادّيّة. ففي حين أن هِيجِل يرى التَّطَوُّر التاريخي كحركةٍ للعَقْلِ، فإن ماركس يرى التَّطَوُّر كتَصَادُمٍ بَيْنَ قُوَى الإِنْتَاج وَعَلَاقَاتِهِ فِي البِنْيَة الاقْتِصَادِيَّة.

[6] الفَلْسَفَةِ السَّائِدَةِ [the philosophy he saw around him]: يُرَادُ بِهَا – فِي الغَالِب - الفَلْسَفَةُ المِثَالِيَّةُ الأَلْمَانِيَّةُ، وَخُصُوصًا مَا بَعْدَ هِيجِل، الَّتِي رَآهَا مَارْكْس كَانْسِحَابٍ إِلَى التَّجْرِيدِ وَالْعُزْلَةِ، وَعَدِيمَةَ الجِدْوَى التَّارِيخِيَّة وَالعَمَلِيَّة.

[7] تَحْقِيق الفَلْسَفَةِ/تفعيل الفلسفة [actualization of philosophy]: مفهوم محوريّ في أطروحة ماركس للدكتوراه (1841) حول فلسفة ديموقريطس وأبيقور، حيث يدعو إلى أن تكون الفلسفة فاعلة في التاريخ، لا تأمّلية فقط. راجع:

Marx, Karl. Doctoral Dissertation: The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature, 184.

[8] عَلَاقَةُ تَفَوُّقٍ فِلْسَفِيٍّ [philosophical surpassing]: يشير إلى تخطي ماركس للفلاسفة السابقين مثل كنط وهيجل، ليس برفضهم فحسب، بل بتطوير مشروع فلسفي يتجاوز أسسهم، خصوصًا من حيث دمج الفلسفة بالنقد الاجتماعي والاقتصادي.

[9] الْقِلَّةِ الفِكْرِيَّةِ [the intellectual inadequacies]: يشير ماركس هنا إلى الإخفاقات في التعليم القانوني التقليدي الذي لم يكن يعالج الأسس الفلسفية المتعمقة للقانون، وهو ما دفعه إلى محاولة نقدية عميقة.

[10] الشَّبَابِ الهِيجيليون [Young Hegelians]: مجموعة من الفلاسفة والنقاد السياسيين الذين استلهموا فكر هيجل، ولكنهم طوروه في اتجاهات نقدية سياسية، مؤثرين في تطور الفكر الماركسي لاحقًا.

[11] نَظَرِيَّةِ الذَّرَّاتِيَّةِ [Atomism]: مذهب فلسفي قديم يرى أنَّ الطبيعة تتألف من وحدات صغيرة لا تقسم تُدعى الذرات، وكان ديموقريطوس وإبكويروس من أبرز ممثليه.

[12] عَلَاقَةِ الفِكْرِ بِالوَاقِعِ [Relation of thought to reality]: إشكالية فلسفية مركزية تعنى بكيفية ارتباط الفكر أو الوعي بالواقع الموضوعي، وهي موضوع أساسي في فلسفة ماركس، خاصة في نقده للهيجلية.

[13] بْرُونُو بَاوِر [Bruno Bauer]: فيلسوف ولاهوتي ألماني من الهيجيليين الشباب (Young Hegelians)، عُرف بتفسيراته النقدية الراديكالية للكتاب المقدس، والتي وُصفت غالبًا بأنها إلحادية (atheist reinterpretations) مثّل إحدى الشخصيات المحورية في التكوين الفكري المبكر لماركس، لكنه لاحقًا أصبح خصمًا له.

[14] مَادَّةَ الـمَنْطِقِ [Logic]: في السياق الهيجيلي، لا يُفهم "المنطق" كعلم للقياس بالمعنى الأرسطي، بل بوصفه علم الفكر الخالص أو العقل في أكثر تجلياته تجريدً (science of pure thought in its greatest generality) هذا ما عبّر عنه هيجل في عمله "علم المنطق "(Science of Logic).

[15] مَوْجَةٌ سِيَاسِيَّةٌ قَمْعِيَّةٌ [Repressive political wave]: تشير إلى حركة سياسية اجتاحت الجامعات الألمانية في أربعينيات القرن التاسع عشر، قامت بإقصاء الأساتذة والمفكرين المرتبطين بالفكر الراديكالي أو الديمقراطي؛ أي من يُنظر إليهم كمصدر لزعزعة الاستقرار الأكاديمي أو السياسي.

[16] الصحيفة الرّاينِيّة الجديدة [Neue Rheinische Zeitung]: صحيفة يومية تقدمية أسّسها ماركس في كولونيا، تُعدّ منابر التعبير الأولى عن أفكاره السياسية والاقتصادية المبكرة. كانت تمثل الصحافة الراديكالية ذات التوجه الاشتراكي في ألمانيا.

[17] الاشتِرَاكِيَّةِ الفَرَنْسِيَّةِ الرَّادِيكَالِيَّة [radical French socialism]: يشير إلى تيارات اشتراكية ظهرت في فرنسا خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، والتي شكلت إحدى الحلقات الفكرية الحاسمة في تحول ماركس نحو الاشتراكية الثورية.

[18] المُخطُوطَاتِ البَارِيسِيَّةِ [Paris Manuscripts]: سلسلة من النصوص كتبها ماركس سنة 1844، تحتوي على تأملات فلسفية عميقة، خاصة حول الاغتراب والعمل، وكانت تُعتَبَر نواة الفكر الماركسي المبكر.

[19] الاغْتِرَابِ/الاستلاب [alienation]: مفهوم فلسفي محوري في أعمال ماركس، ويعني انفصال الإنسان عن نتاج عمله، وعن ذاته، وعن الآخرين، تحت نمط الإنتاج الرأسمالي. له جذور في الفلسفة الهيجلية ولكن ماركس أعاد تأويله ماديًّا.

[20] النَّزْعَةِ الإِنْسَانِيَّةِ [humanism]: موقف فلسفي يُؤكِّد على القيمة الجوهرية للإنسان. عند ماركس في هذه المرحلة، يتخذ معنىً نقديًّا تجاه الدين والاغتراب، مستندًا إلى فلسفة فُويَرْبَاخ.

[21] قراءة رأس المال [Reading Capital]: نص جماعي صدر عام 1965 بإشراف ألتوسير وتلامذته، يتضمن قراءات دقيقة بنيوية لمؤلّف ماركس Das Kapital، مركّزًا على مناهج التحليل العلمي فيه.

[22] قَطِيعَةً إبِسْتِيمُولُوجِيَّةً [epistemological rupture]: مفهوم فلسفي يُشير إلى انقطاع جذري في أنماط التفكير والمعرفة داخل إنتاج مفكر ما. عند ألتوسير، تعني أن ماركس انفصل تمامًا عن الفلسفة المثالية الهيجلية وبدأ مشروعًا علميًّا جديدًا لدراسة المجتمع.

[23] تَغَيُّرِ النَّمُوذَجِ الفِكْرِيِّ/البراديغم [paradigm shift]: مفهوم متداول عند توماس كون، يشير إلى تحولات كبرى في الأنساق العلمية والنظرية لا تُحَلّ تدريجيًّا، بل بانقلابات مفهومية فجائية.

[24] تَقْلِيبُ فَطِيرَةٍ [flipping the pancake]: تعبيرٌ مجازي ساخر استخدمه بعض نقّاد ألتوسير للإشارة إلى التبسيط المُخِلّ لفكرة ماركس عن الجدل، وكأنّ الأخير لم يفعل أكثر من قلب المفاهيم الهيجلية إلى نقيضها دون أي إعادة تأسيس جذرية.

[25] دَانْيَالْ بْرُودْنِي [Daniel Brudney]: أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة شيكاغو. من أعماله:

Marx's Attempt to Leave Philosophy, Harvard University Press, 1998

[26] عِلْمٍ غَيْرِ تَقْوِيمِيٍّ [non-evaluative science]: أي علم لا يَصدُر عن أحكامٍ قِيَمِيّة أو معيارية، بل يلتزم بالوصف الموضوعي للواقع كما هو. يُقابله في الفلسفة الوضعية value-free science.

[27] دعَاوَى "مِعْيَارِيَّةٍ" [normative claims]: تُحيل إلى الأحكام التي تتعلّق بما "ينبغي أن يكون "(ought)، على النقيض من الأحكام الوصفية (descriptive claims) التي تَصف "ما هو كائن".

[28] ٱلرِّيحِ ٱلْفِكْرِيَّةِ [change in tenor]: استعارة تعبّر عن التحوّل البنيوي في منحى تفكير ماركس، من التأملات الفلسفية إلى التحليل الماديّ للتاريخ والمجتمع.

[29] كَكَلْبٍ مَيِّتٍ [treated like a dead dog]: العبارة مأخوذة من ماركس نفسه، تعليقًا على إهمال معاصريه للفكر الهيغلي. راجع: Marx, Capital, Vol. 1, Preface to the Second Edition.

[30] ٱلْأُطْرُوحَةِ ٱلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ٱلْمَشْهُورَةِ عَنْ فُورْبَاخ [Theses on Feuerbach]: وهي 11 أطروحة موجزة كتبها ماركس عام 1845، نُشِرَت بعد وفاته على يد إنجلز في مقدّمة كتاب Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy.

[31] إِنَّ ٱلْفَلَاسِفَةَ لَمْ يَفْعَلُوا سِوَى تَفْسِيرِ ٱلْعَالَمِ حَتَّى ٱلْآن، وَٱلْمَطْلُوبُ هُوَ تَغْيِيرُهُ [The philosophers have only interpreted the world...]: تُعدّ من أكثر العبارات شهرة في الفكر الماركسي، وغالبًا ما تُقتَبَس لتأكيد الانتقال من الفهم إلى البراكسيس/العمل.

[32] ٱلنَّمُوذَجِ ٱلتَّجْرِيبِيِّ/البراديغم التجريبي [empiricist paradigm]: الاتجاه الفلسفي الذي يُعلِي من شأن التجربة الحسية، ويُقصي المفاهيم والمقولات الغارقة في التجريد.

[33] عِلْمًا خَاصًّا/العلوم الخاصة [special sciences]: الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، وغيرها، وهي علوم لها موضوع محدود. يقابلها عند هيغل: الفكر الكلّي أو المعرفة المطلقة.

[34] ٱلْفَلْسَفَةَ لَا مَوْضُوعَ لَهَا [Philosophy has no object]: أي أنّها لا تُعرَّف كغيرها من العلوم بموضوع مخصوص، بل تُعرَّف بوظيفتها التأملية والكلّيّة.

[35] لَا عِلْمًا مِنْ جُمْلَةِ ٱلْعُلُومِ [It is science, not a science]: العبارة تُفيد أن الفلسفة هي "العِلم الكلّي" أو "العقل المنهجي في ذاته"، وليس عِلمًا محدودًا كغيره. أنظر:

Aristotle, Metaphysics, Book I

Plato, Republic, Book VI

Hegel, Science of Logic

[36] كُلُّ الوَاقِعِ [all reality]: يُرادُ بِهَا فِي السِّيَاقِ الفَلْسَفِيّ مَجمُوعُ كُلِّ مَا هُوَ كَائِنٌ، مَادّيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَهِيَ عِبَارَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَشِيرَ إِلَى المَوْجُودِ الكُلِّيّ بِصُورَةٍ شَامِلَة. يُمْكِنُ أَنْ تُقَارَنَ بِتَعْبِيرِ «le tout du réel» فِي الفَلْسَفَةِ الفِرَنْسِيَّةِ (انظُر: Hegel, G.W.F., The Phenomenology of Spirit, Oxford University Press, 1977, p. 14).

[37] مَوْضُوعٌ لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ إِلَّا بِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّحْدِيد [an object that can only be described as illimitable]: يُقْصَدُ بِهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الفَلْسَفَةِ يَتَعَالَى عَلَى أَنْ يُحَدَّدَ حَدًّا مَعْرِفِيًّا نِهَائِيًّا؛ لِذلِكَ فَهُوَ «مَوْضُوعٌ كُلِّيّ»، لَا يَخْضَعُ لِلتَّجْزِئَةِ وَالِانْحِصَارِ. يُقَارَبُ هذَا الفَهْمُ مَعَ مَا طَرَحَهُ مارتن هايدغر فِي "مَا الفَلْسَفَةُ؟".

[38] بَحْثًا عَقْلِيًّا فِي ذَاتِهِ [rational enquiry as such]: يُرادُ بِهِ التَّفْكِيرُ النَّظَرِيُّ القَائِمُ عَلَى المَنْطِقِ وَالتَّحْلِيلِ؛ أَي التَّسَاؤُلُ المَبْنِيُّ عَلَى العَقْلِ وَغَيْرُ المُقَيَّدِ بِمَجَالٍ مَحْدُودٍ. قَرِيبٌ فِي هذَا مِمَّا طَرَحَهُ كنط فِي "نقد العقل الخالص" (Kant, Critique of Pure Reason, Axxi–Bxxii).

[39] تَوْجِيهُ العَقْلِ [directs the mind]: الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ كُلَّ مَجَالٍ مِعْرفي لَهُ أَدَوَاتُهُ المَعْرِفِيَّةُ وَمَنْهَجُهُ، مِمَّا يُوَلِّدُ تَوَجُّهًا فِكْرِيًّا مُخْتَلِفًا.

[40] الفِكْرَةِ [the Idea]: تُشيرُ إِلَى "الفِكْرَةِ المُطْلَقَةِ" فِي نِظَامِ هِـيْجلْ، وَهِيَ الغَايَةُ النِّهَائِيَّةُ لِلتَّطَوُّرِ الفِكْرِيّ (Hegel, Encyclopedia of the Philosophical Sciences, §236–237).

[41] المَفْهُومَ [the concept / der Begriff]: عِنْدَ هِـيْغِلْ، هُوَ الحَرَكَةُ الذَّاتِيَّةُ لِلفِكْرِ نَحْوَ الحَقِيقَةِ، وَلَا يُفْهَمُ كَمُصْطَلَحٍ ثَابِتٍ. أنظر: (Hegel, Science of Logic, trans. di Giovanni, CUP, 2010).

[42] الفَلْسَفَةِ الوَاقِعِيَّةِ [Realphilosophie]: جُزْءٌ مِنَ الفَلْسَفَةِ فِي مَنْهَجِ هِـيْجلْ، وَتَشْمَلُ فَلْسَفَةَ الطَّبِيعَةِ وَالرُّوحِ.

[43] الإِنِيرْجِيَا [energeia]: مُصْطَلَحٌ أرِسْطي يعْنِي النَّشَاطَ أو الْفِعْلَ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْهَدَفُ فِي الآن نَفْسِه، فَلا يُقْتَصَرُ الْأَمْرُ عَلَى النَّتِيجَةِ الْخَارِجِيَّةِ، بَلْ يَكُونُ التَّحْقِيقُ مَاضِيًا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْهُ.

[44] مَنْطِقِ الدَّوْلَةِ [Logic of the State]: مشروع فلسفي عند هيجل يسعى إلى تقديم فهم منطقي شامل للدولة كمفهوم عقلاني وواقعي، انظر: Hegel, G. W. F., Philosophy of Right, Oxford University Press, 2008، ص. 35-60

[45] الفَلْسَفَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِذَاتِهَا [self-sufficient philosophy]: مصطلح نقدي استخدمه ماركس لوصف جدل هيجل الذي ينفصل عن الواقع، مما يجعله فلسفة مجردة ومنعزلة عن التطبيق الفعلي، انظر: Marx, Karl, Economic and Philosophic Manuscripts, Progress Publishers, 1964، ص. 22.

[46] دِينَامِيَّةِ الْمَفَاهِيمِ [Dynamism of concepts]: تعبير يشير إلى تحريك المفاهيم من خلال التجريد النظري المسبق، وهو ما ينفيه ماركس في نقده لهيجل حيث يؤكد على تطور الموضوعات من تناقضات واقعية وليست تجريدية.

[47] التناقضات الحقيقية [Real contradictions]: تشير إلى الصراعات المادية الموجودة داخل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، لا إلى مجرد تناقضات في الفكر أو المنطق.

[48] نشاط الفكر البشري الحقيقي [Real human thinking activity]: المفهوم الذي يبرز الفكر كممارسة إنسانية عملية تغيّر الواقع، لا مجرد تأمل نظري.

[49] تحوُّل الكم إلى كيف [Quantity into quality]: أحد قوانين الجدل/الديالكتيك كما وُضعت في المادية الجدلية، تفترض أن التغيُّر الكَمّي المستمر يؤدي في لحظة معينة إلى تغيُّر نوعي مفاجئ. انظر: Engels, Friedrich, Dialectics of Nature, Moscow: Progress Publishers, 1976

[50] قِيَاسٌ عَمَلِيٌّ [Practical syllogism]: مفهوم صاغه أرسطو، حيث يَرَى أن النتيجة في القياس العملي ليست حكماً نظريًّا بل فعلًا؛ أي إن البرهان لا يكتمل بالتفكير، بل بالتنفيذ. انظر: Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VII, Oxford University Press, 2009, esp. 1147a25–1147b5

[51] الثورة كغاية للفكر [Revolution as the conclusion of thought]: أحد أعمق أوجه الطرح الماركسي، حيث تُرَى الثورة لا كنتيجة سياسية فحسب، بل كتحقُّقٍ ضروريٍّ لنشاط الفكر البشري في أكثر أشكاله اكتمالًا. راجع: Žižek, Slavoj, The Sublime Object of Ideology, Verso Books, 1989

[52] نار فلسفية [Philosophical fire]: استعارة رمزية تدل على العبقرية الفلسفية أو الإلهام الفلسفي المؤسِّس، وهي تُلمّح إلى أسطورة بروميثيوس، كما تُستخدم مجازيًّا في الفلسفة الألمانية.

* يُدَرِّسُ شُورِنْغَا مَادَّةَ الفَلْسَفَةِ فِي جَامِعَةِ نُورْثْ إِيسْتِرْن – لَنْدَن، وَيَشْغَلُ مَنْصِبَ مُحَرِّرِ نَشْرِيَّةِ هِيْجِلْ (Hegel Bulletin). من أعماله:

- Karl Marx and the Actualization of Philosophy (Cambridge University Press, 2025).

- A social History of Analytic Philosophy (Verso, 2025).