الاستعارة الحيوانية في رواية "ظل الأفعى" ليوسف زيدان

فئة : أبحاث محكمة

الاستعارة الحيوانية في رواية "ظل الأفعى" ليوسف زيدان

ملخص

يعنى هذا البحث بدراسة كيفية تمثيل الروائي يوسف زيدان استعارة المرأة أفعى في روايته ظل الأفعى (2006). وقد توخى هذا المقال تحليل هذه الاستعارة في علاقتها براهننا اليوم؛ أي كيف تؤثر هذه الاستعارة في نظرتنا إلى المرأة ومن ثم طريقة تعاملنا معها؟ وقد اتخذنا من مقاربة الاستعارة الأنثروبولجية لإيرين لوبير رودرغيز منطلقا نظريا لهذه الدراسة.

لقد استثمر يوسف زيدان استعارة حيوانية، تمثلت في تشبيه المرأة بالأفعى من خلال عدة خصائص، مؤدية وظيفة تحقيرية لوضعية المرأة داخل مجتمعنا. وقد حاول الكاتب أن يروي حقيقة نشأة هذه الاستعارة، وهو ما اعتبرناه عودة للبحث في التاريخ. وقد تبين لنا أن هذه الاستعارة كانت استعارة إيجابية قديما، خلافا لما صارت عليه الآن.

مقدمة

ارتبطت الاستعارة بالجمال تاريخا طويلا، إلى أن صدر كتاب الاستعارات التي نحيا بها لجورج لايكوف ومارك جونسون سنة 1980 الذي ساهم في انتقال الاستعارة من الدلالة على ما هو زخرفي إلى الدلالة على ما هو معرفي. وهنا نكون إزاء اشتغال مغاير للاستعارة؛ إذ أصبحت تعني طريقة التفكير في الأشياء. وهكذا انتقل الحديث من علاقة الاستعارة باللغة إلى علاقة الاستعارة بالتفكير، حيث عدّ التفكير استعاريًّا. ومن ثم أصبحت "الاستعارة الظاهرة التي نتكلم وربما نفكر من خلالها في شيء ما بمفردات شيء آخر"[1].

وللاستعارة أهمية كبيرة في دراسة الخطابات، كما جاء في كتاب حرب الخليج الذي ابتدأه جورج لايكوف بعبارة: "الاستعارة قد تقتل"[2]؛ إذ تتيح هذه العبارة للقارئ أن يلمس مدى قوة الاستعارة وخطورتها. وقد تشبّع الإنسان بنماذج عديدة من التصورات الاستعارية، محاولا من خلالها فهم سلوكياته وسلوكيات الآخر، انطلاقا من المحيط الذي يوجد فيه، مثل تشبيه النساء بالنباتات كالزهور والرياحين، أو تشبيه أفعالهن بأفعال الحيوانات كالعقارب والأفاعي. وقد استرعت انتباهنا استعارة المرأة أفعى، وهي استعارة تستعمل في بيئتنا كثيرًا؛ إذ تؤدي دورا أيديولوجيا مهما في صياغة تمثيلات حول النساء ونقلها، تتغيّا حصرهن في صورة نمطية خدمة لجهات معينة، ولمّا كان لهذه الاستعارة هذا الدور في التأثير على حياتنا، ارتأينا أن ندرسها.

وتندرج استعارة المرأة أفعى ضمن "الاستعارة الحيوانية". وتقوم الاستعارة الحيوانية، بحسب إرين لوبيز رودرغيز، على تراتبية الكائنات في الكون؛ ففي أعلى السلم يوجد الإله، ثم المخلوقات السماوية، ثم البشر، ثم الحيوانات، ثم الكائنات التي تنمو كالزهور والنباتات، وأخيرا الجمادات كالمعادن والحجارة. وقد بنيت هذه السلسلة على فكرة مفادها أن الأشكال العليا من الوجود تسيطر على الأشكال الدنيا[3].

وعلى هذا الأساس، سنتخذ من مقاربة رودريغيز الأنثروبولوجية منطلقا لدراسة استعارة المرأة أفعى في رواية ظل الأفعى ليوسف زيدان، منطلقين من الإشكال التالي:

كيف صور يوسف زيدان المرأة بكونها أفعى في روايته؟

للإجابة عن هذا الإشكال قسمناه إلى الأسئلة الآتية: ما هي السمات التي تُشَبَّه فيها المرأة بالأفعى؟ ومن أين تستمد هذه الاستعارة مشروعية سلبيتها؟ وكيف يؤثر هذا التمثيل في تشكيل صورة سلبية عن النساء في مجتمعنا؟

بناء على ما سبق، قسمنا البحث إلى قسمين؛ قسم نظري نعرّف فيه الاستعارة الحيوانية. وقسم تطبيقي ندرس فيه تجليات استعارة المرأة أفعى في رواية ظل الأفعى، من خلال العودة إلى البحث عن جذور هذه الاستعارة، لنقدم تفسيرا لها، ثم ننقدها.

1- الاستعارة الحيوانية

تعد الاستعارة الحيوانية من الاستعارات الشائعة في ثقافات متعددة؛ فمجال الحيوانات مجال مصدر غني للغاية في تكوين الاستعارات. وتقوم هذه الاستعارة على تشبيه الإنسان بالحيوانات، عبر إسقاط خصائص الثاني على الأول. فبحسب زُلطان كوفيتشيش (Kövecses Zoltan) يفهم سلوك البشر مجازيا من خلال سلوك الحيوانات، فنقول عن شخص ما إنه وحش، أو نمر، أو كلب، أو ثعلب، أو كلبة، أو بقرة، أو أفعى، وهكذا[4]، لخصلة يتشابه فيها الإنسان بالحيوان؛ فالثعلب على سبيل المثال يوحي بالمكر، والأفعى بالخبث، والكلب بالتبعية والمذلة، إلى غير ذلك.

لكن السؤال الذي وقف بصدده كوفيتشيش هو كيف اكتسبت هذه الكلمات المرتبطة بالحيوانات معانيها المجازية؟ يجيب إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون هذه المعاني قد نشأت بها، هي أن البشر نسبوا خصائص إنسانية إلى الحيوانات أولا، ثم أعادوا تطبيق هذه الخصائص الحيوانية ذات الأصل البشري على السلوك البشري. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على السلوك البشري الذي يفهم مجازيا من خلال سلوك الحيوانات، بل يوصف الأشخاص أنفسهم أيضا في كثير من الأحيان بأنهم نوع معين من الحيوانات. ومن هنا لدينا الاستعارة التصورية التالية: "الناس هم حيوانات" (people are animals)[5].

تفسر إرين لوبيز رودريغيز(Irene López Rodríguez) استعارة الناس حيوانات بمسألة نقص التحكم. والسبب في هذه الثيمة الاستعارية هو أنه ضمن ثنائية إنسان/حيوان المتقابلة ما يميز الأول عن الثاني هو مقدرته العقلانية؛ أي قدرته على التحكم في سلوكه. وفقا لهذه الثنائية، فكل إنسان فيه جانب حيواني، فيتوقع من الناس المتحضرين التحكم في غريزتهم الحيوانية، وجعل الجانب العقلاني هو الذي يحكمهم. وتصور استعارات: السلوك البشري سلوك حيواني، والغضب سلوك حيواني، والشخص الشهواني حيواني، بوصفه سلوكا متطرفا وغير مرغوب فيه، ومن ثم يعبر عن نقص التحكم من خلال هذه الاستعارات[6].

كما تتحكم القيم الثقافية المرتبطة بالحيوانات في النظر إلى الحيوان باختلاف الزمان والمكان؛ إذ قد ينظر إلى الحيوان نفسه بصورة جيدة في ثقافة وبصورة سيئة في ثقافة أخرى[7]، كما يمكن أن ينظر إلى الحيوان نفسه بصورة إيجابية في زمن، ثم يتحول إلى صورة سلبية في زمن آخر، وفقا لتغير السياقات والأيديولوجيات التي تتحكم في تغيير معاني هذه الاستعارات بحسب ما يخدمها. وهو ما سنسلط عليه الضوء، انطلاقا من دراسة استعارة المرأة أفعى في رواية زيدان، متخذين من هذا المتن منطلقا للبحث عن جذور تشكل هذه الاستعارة، حتى أصبحت ما هي عليه الآن.

2- تحليل استعارة المرأة أفعى في رواية "ظل الأفعى" ليوسف زيدان

تحكي رواية ظل الأفعى ليوسف زيدان قصة أسرة تتكون من زوج وزوجة. وبعد مرور فترة من الزمن على زواجهما أصبحت علاقتهما متوترة بسبب تباين طريقة نظر كل طرف للآخر؛ فالزوج ينظر إلى زوجته بوصفها وعاء له يفرغ فيه رغباته، كلما أراد ذلك. فتصوره للزوجة المثالية هي تلك الخاضعة لمشيئة زوجها، كيفما كان وضعها النفسي أو الجسدي؛ إذ سمة الخضوع بالنسبة إليه هي طبيعة المرأة، لذلك أعطى لنفسه الحق في تطويع زوجته لتقبل الفكرة، وإن كان ذلك بالعنف. الأمر الذي وسّع الهوة بينهما، وجعل الزوجة ترفض الإذعان له، حيث بدأت تفكر في الابتعاد عنه، بعدما يئست من الوضع الذي باتت عليه علاقتهما. إلا أن كلا من الزوج والجد واجهها بتمثيل أفعالها بالأفعى، بسبب رفضها الخضوع لزوجها، وهو رفض قائم على أسس خاطئة في منظوريهما.

تزامن هذا الخلاف بينهما بتواصل الزوجة مع أمها المنفية من قبل جدها لمجموعة من المشكلات العائلية القديمة بينهما، عبر رسائل تضمنت تاريخ المرأة، وكيف ساهم تزييف بعض الحقائق من أجل خدمة مصالح الرجال، حتى صارت المرأة على ما هي عليه من ضعف وسلب لإنسانيتها كما حصل مع أمها بإبعادها عن ابنتها قصرا، ثم معها من خلال معاملة زوجها لها. لمّا شعر الزوج أن زوجته تتواصل مع أمها طلب من جدها أن يتدخل كي يجد حلًّا لمشكلته. وقد رأى الجد في تواصل حفيدته مع أمها سبب المشكل، ووصف أمهاأمها بكونها أفعى أيضا.

3-1- استعارة المرأة أفعى

بعد اطلاعنا على رواية ظل الأفعى توصلنا إلى مجموعة من التعبيرات الاستعارية التي تمّ استعمالها لوصف المرأة، وقد استخرجنا من هذه التعبيرات مجموعة من الصفات والسلوكيات التي تتسم بها المرأة بوصفها أفعى. نمثل لها ببعض المقتطفات في النصوص التالية:

النص (1):

"- اصمتى يا حيوانة.. إيه الجرأة دى. بتتجرأى علىَّ أنا.. علىَّ أنا.. علشان البنى آدمة دى، الملعونة.. الكافرة. أستغفر الله. أستغفر الله. صح، الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم. هي خلاص قدرت تجرى في دمك. استغفر الله. دى يا حمارة عاوزه تفسدك. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم (إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض..)

- يا جدو، لو سمحت كفاية كده.

- كفايه كده.. هي الحكاية وصلت للدرجة دى، يبقى أنا لازم اتصرف. لازم أقطع رأس الحية. وها قطع ديلها كمان."[8]

النص (2):

"أفرغ في كهفها كل دفعات نمله اللزج. كان يلهث، وهو يهتز فوقها بقوة لا قبل لها بها.. لا قبل لأي امرأة بها. فهو الأعلى، والأقوى، والأقدر على التوغل. ومع العلو والقوة والقدرة، لا شيء يهم انتظم لهاثه وتتابعت اندفاعاته، لحظة.. أو دهرا. وبعد زفرة مريرة، ارتمى عنها مستلقيا مثلها على ظهره. ليس مثلها تماما.. فهو مستلق، وهي ملقاة.. هو مستريح، وهي منفية.. هو نسر يرف، وهي أفعى تلتف."[9]

النص (3):

"جدك ثار ثورة لم يبلغ مداها من قبل، ولا من بعد. قال لى: بل أنت الأفعى، وأنت الشيطان! سعدت بالوصف الأول، وتعجبت من الوصف الثانى.. لا تستغربي سعادتى ولا تعجبى، فسوف أحدثك اليوم عن الأفعى، وربما حدثتك في رسالة أخرى عن الشيطان، الذي جعله البشر ممسحة لأخطائهم."[10]

وظفت هذه النصوص استعارة المرأة أفعى، وتقوم هذه الاستعارة على إسقاط خصائص المجال الأول على المجال الثاني؛ إذ بنيت على تناظر بين مجموعة من خصائص الأفعى بالمرأة، بوصفها خصائص مشتركة بينهما، تنقسم على مستوى الصوت، والشكل والأفعال، يمكننا أن نعيد تشكيل هذا التناظر وفق الجدول الآتي:

الجدول1

الخصائص المشتركة بين المرأة والأفعى

الصوت

الشكل

الفعل

المصدر: الأفعى

فحيح

رأس، ذيل، تلتف

اللدغ

الهدف: المرأة

صوت

رأس، تتحرك

الخراب، الألاعيب

يتبين من خلال هذا الجدول أن هناك تناظرا بين الأفعى والمرأة في تصور الجد والزوج، فهما تتشابهان على مستوى الصوت والشكل، وهذا يؤدي بهما إلى تشابه على مستوى الأفعال أيضا. ويستدعي هذا التناظر في الصفات والدلالات التي أوردناها سابقا عن الأفعى المجملة في الشر. ويتوافق هذا المعنى مع تصور الجد في وصفه لأم حفيدته، في عبارتي "الخراب والألاعيب"، فالعلاقة بين الأفعى والمرأة هي علاقة تواطؤ على الأعمال السيئة. وهكذا، فأم حفيدته تقوم بأفعال سيئة تسيء بها إلى علاقة ابنتها بزوجها. هنا نتساءل من أين تستمد هذه الاستعارة أصالة شرها؟

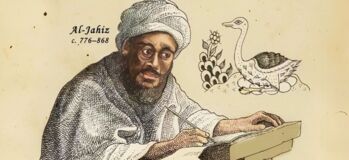

عند البحث عن جذور استعارة المرأة أفعى نجد علاقة هذا الثنائي متجذرة في التراث الكوني الإنساني؛ إذ ليست وليدة ثقافة معينة أو وليدة هذه الرواية، بذلك فليست استعارة جديدة، وإنما يمكننا أن نصنفها ضمن الاستعارات التقليدية، ونجدها حاضرة وفق تصورين؛ أولا في التصور المتريريكي، وثانيا في التصور البتريريكي، وتحضر في كلا التصورين بشكل مغاير تماما.

لمّا كان النظام المجتمعي قديما نظاما متريركيا تحكم فيه الأم، اتخذت لنفسها مجموعة من الرموز، ومن بينها رمز الأفعى، فقد "كانت الأفعى تُربط على نحو جلي بإلهة الخصب وتمثلها رمزيا"[11]. وبما أنها رمز للقوة والسلطة والحكمة، فإن تشبيه المرأة بها كان أمرا محمودا وتصويرا إيجابيا. غير أنه لمّا انقلب الوضع من الأم الحاكمة إلى الرجل الحاكم؛ أي إلى نظام أبوي، أصبح هذا النظام "يمارس فيه الآباء السلطة على عائلاتهم"[12]. وأرجعت غيردا ليرنر (Gerda Lerner) هذا الانقلاب إلى خضوع النساء للرجال، وإلى إنكار الفكر الأبوي تاريخ النساء وتجاهله[13]. ويعود هذا السلوك إلى فكرة مفادها أن "صناعة التاريخ هي سيرورة يسجل بوساطتها البشر الماضي ويعاودون تأويله لكي يمنحوه للأجيال المستقبلية. ولم يكن فعل هذا ممكنا إلا بعد أن تعلّم الناس كيف يتلاعبون بالرمز"[14].

وهكذا قام النظام الأبوي على تهديم كل ما له علاقة بالمرأة، حتى رمز الأفعى الذي كان يحيل إلى تاريخ النساء إيجابيا من خلال التلاعب به. وقد ساهمت الديانة اليهودية التي تعرّضت للتحريف في تعضيد هذا الهدم إسهاما كبيرا انطلاقا من قصة الخلق التي وردت في التوراة سفر التكوين، الإصحاح الثالث، ونصّها:

"وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عمِلها الرب الإله، فقالت للمرأة: "أحقًّا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأة للحية: "من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا"، فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا! بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر". فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عُريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر".

تقوم قصة الخلق في سفر التكوين على ثنائية الخير والشر، وهي ثنائية يقوم عليها الوجود، حيث يمثل للخير بالإله ويمثل للشر بالشيطان، وهما في صراع دائم ليطيح أحدهما بالآخر[15]. وفي هذه القصة رُمز إلى الأول بالإله الذي نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة، بينما رُمز إلى الثاني بالحية التي غرّرت بحواء للأكل من الشجرة، فأكل آدم أيضا، وكان في ذلك معصية لأمر الإله. ومن هنا نجد الرابطة بين الحية والمرأة، وهي علاقة تواطؤ على العصيان والخطيئة والعقاب. لذلك توعّد الإله الحية والمرأة بالعقاب؛ لأنهما اتبعا طريق الشر.

وعلى الرغم من أن القصة التي ذكرت في التوراة لم تذكر الشيطان، إلا أن الفعل الذي قامت به الحية والمرأة هو فعل يندرج تحت ستار أفعال الشر ضمنيا.

وكما نعلم أن كِتاب التوراة كتاب تعرّض للتحريف[16]، حيث زيد فيه ونقص بحسب أغراض وأيديولوجيات من قام بذلك. بينما النص القرآني ذكر قصة الخلق دون أن يحمل الخطيئة لحواء وحدها، بل لآدم وحواء معا، وهي خطيئة من تغرير الشيطان لهما، ولم تذكر الحية في الخطاب القرآني في علاقتها بالمرأة والخطيئة بتاتا [17]. وهذا بخلاف ما ذكر في سفر التكوين. ويحيل نصر حامد أبو زيد على هذا الأمر بقوله على الرغم من أن القرآن يضع آدم وحواء معا على قدم المساواة في اقتراف الخطيئة، "فأزلهما الشيطان"، إلا أن الخطاب السائد يأخذ من الصيغة التوراتية التي تسربت في كتب التفسير الإسلامية، وترسخت في المخيلة الشعبية[18]. وهكذا فإن القصة السائدة في المعتقد الجمعي العربي هي القصة التي أوردها الطبري، وهي:

"لما أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة، ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فلمّا أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية، وكان للحية أربع قوائم، كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله تعالى، فلمّا دخلت الحيّة الجنة خرج من جوفها إبليس، فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء، فقال: انظري إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها!

فأخذت حواء فأكلت منها، ثم ذهبت إلى آدم، فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها!

فأكل منها آدم، فبدت لهما سوآتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربه: يا آدم، أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب، قال: ألا تخرج؟ قال: أستحي منك يا رب، قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى يتحول ثمارها شوكا! قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كانت أفضل من الطلح والسدر. ثم قال: يا حواء، أنت التي غررت عبدي، فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غرّ عبدي، ملعونة لعنة حتى تتحول قوائمك في بطنك، ولا يكن لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك"[19].

تمزج هذه القصة بين القصة التي ذكرت في سفر التكوين والقصة التي ذكرت في القرآن الكريم؛ ففي القصة الأولى الأفعى التي غررت بحواء، بينما في القصة الثانية الشيطان الذي غرر بآدم وحواء، وفي القصة التي ذكرها الطبري ساعدت الحية إبليس ليدخل إلى الجنة ليغرر بحواء، وعبر حواء وقع آدم في الخطيئة أيضا. من خلال هذا التداخل بين القصتين يتبين تأثير الصيغة التوراتية على فهم الثقافة العربية للخطيئة الأولى، فحينما تُذكر قصة الخلق في السياق العربي، تُستحضر القصة التي ذكرها الطبري. وقد أثرت هذه القصة في تشكيل ذهنية الثقافة العربية تجاه تصوير المرأة في علاقتها بالحية، وقد تم ربط هذه العلاقة الجامعة بينهما بالشيطان.

وبناء على هذا، تم تدنيس استعارة المرأة أفعى في الديانة اليهودية المحرفة. وعلى الرغم من أن هذه الاستعارة هي دخيلة على ثقافتنا العربية إلا أنها تماهت مع هذا التفسير. ووفقا لهذا التراكم الذي ذكرناه نشير إلى المعاني التي باتت تحيل عليهما كل من لفظة أفعى وشيطان في القواميس العربية من خلال التغيرات والإسقاطات التي حصلت لهاتين المفردتين بين الدلالة الحقيقية للمفردة والدلالة المجازية لهما، والتي تسهم في تشكيل معنى استعاري سلبي حينما نجمع بين المرأة والأفعى[20].

الجدول2

معنى لفظتي "شيطان" و"أفعى" في قاموس المحيط ولسان العرب والوسيط.

المفردة

القاموس

دلالة المفردة الحقيقية

دلالة المفردة المجازية

الشيطان

لسان العرب

- الشطن: الحبل الطويل، المخالفة.

- شطن: بعُد.

- متمرد من الجن والإنس والدواب.

- الخبث.

- البعد عن الحق والخير.

الوسيط

- روح شريرة مغوية.

- متمرد مفسد.

- الحية الخبيثة.

- غضب.

- جني.

الأفعى

لسان العرب

- حية.

- فعا: فتت.

- سوء الخلق.

- شر بعد خير.

- قاتلة.

المحيط

- حية.

- الأفاعي: عروق متشعبة.

- خبيثة.

ترتبط الدلالة المعجمية للفظة شيطان بالحبل الطويل والبعد. وترتبط الدلالة المجازية لها بالبعد عن الخير والحق، والارتباط بالشر، والتمرد، والخبث، والغواية، والفساد. وبذلك كل ما ارتبط بهذه المفردة فهو يحمل سمات سلبية. وتحيل لفظة أفعى على معنى التفتّت والتشعب، وترتبط بها دلالات مجازية من سوء خلق وشر وقتل وخبث.

نلاحظ أن لفظتي الشيطان والأفعى تتقاسمان الدلالات المجازية نفسها التي تشير إلى الشر. وقد اقترنت دلالة هاتين اللفظتين ببعضهما في الثقافة العربية، فأصبحت لفظة "أفعى" لها معنى سلبيا. من هنا نستنتج القصد من اقتران الأفعى بالشيطان، وهو إسقاط معاني لفظة شيطان على لفظة أفعى لتصبحا دلالتهما مقترنة ببعضهما بعضا، من أجل تدنيس لفظة الأفعى وإفراغها من المحتوى الذي كان لديها سابقا، لتنقلب من الدلالة الإيجابية إلى الدلالة السلبية، وهي الدلالة السائدة حاليا، والتي تؤدي وظيفة التحقير الدلالي لمكانة النساء داخل المجتمع.

3-2- أصل استعارة المرأة أفعى

لقد كان معنى استعارة المرأة أفعى إيجابيا في المجتمع الأميسي، بخلاف الدلالة السلبية التي اقترنت بها في عصرنا الحالي، للأسباب التي سبق أن ذكرناها. وقد أشارت إليها الأم لمّا كانت ترسل رسائل لابنتها، تحدثها عن رمز الأفعى، حيث كان يرمز للملكات العظيمات اللواتي حكمن آنذاك، وهو نقيض لما مرّ معنا. نوضح هذا التصور في النص الآتي الذي ورد على لسان الأم:

النص (4): "وكانت الأفعى دوما، شعار كل الملكات العظيمات في الأزمنة الأولى: سميراميس، حتشبسوت، نفرتيتى، كليوباترا.. وغيرهن من ملكات الأزمنة الأولى التي كانت الإنسانية خلالها، لا ترى بأسا في أن تحكم النساء، بل ترى أنه من الطبيعى أن تحكم النساء، وأن يتخذن من الأفعى شعارا.. وبالفعل، حكمت النساء، كثيرا، في فجر الحضارات الإنسانية. كن حاكمات وقاضيات في معظم الحضارات القديمة، حتى انقضى النصف الأول من حضارة مصر، ومن حياة سومر.. ثم تغير الحال، فجاءت اليهودية لتحرّم على المرأة أن تكون حاكمة أو قاضية، بعدما دنّس كتبة التوراة بضربة واحدة، المرأة والأفعى. ونجحت اليهودية فيما كانت تحلم به (..) هل تعلمين يا ابنتي أن تسعين بالمائة من الأفاعى، غير سام. وأن مائة بالمائة من الأفاعى، لا تهاجم إلا إنسانا اعتدى عليها، أو عبث بجحرها، أو اقترب من ذريتها.. الأفعى كائن مسالم في الأساس، ينأى بنفسه بعيدا، ويميل دوما للانزواء. عنفها مبرر بأسباب واضحة. لا تنزع للهجوم إلا إذا هوجمت. وفى هجومها إنذار، لا غدر. فهى تنتصب محذرة، فإن ابتعد عنها مصدر الخطر المهدد، انسربت مبتعدة. وإن لم يلق إنذارها صدى عند المهاجم، نهشته خاطفة، وهربت!"[21].

يقدم هذا المقتطف تصورا نقيضًا لما أمسى عليه تشبيه المرأة بالأفعى حاليا، فقد كان يمثل بهذه الاستعارة تمثيلًا إيجابيًّا؛ إذ كان يرمز بالأفعى للملكات اللائي كن يحكمن قديما، حيث لم يكن أي مانع في حكمهن. وقد شبهت المرأة بالأفعى للخصائص التي تتميز بها؛ فهي كائن مسالم، لا تهاجم أحدا إلا إذا اعتدى عليها، وتهرب بنفسها بعيدا، وعنفها مبرر إذ لا تهجم على أحد إلا إذا هاجمها. وهذه الخصائص تسقط على المرأة التي كانت تحكم، إذ كانت تتغيا الحكم بالعدل بعيدا عن الممارسات العنيفة، وبعيدا عن الظلم، فلا تهجم على أحد لأطماع، إلا إذا تم الاعتداء عليها.

وهنا نكون إزاء استعارة إيجابية، تحيل على صورة إيجابية عن المرأة وعن وضعها داخل المجتمع، لكنها تعرضت للتدمير بتعبير عماد عبد اللطيف[22]، وحلّت محلها استعارة مضادة أسست لمعنى جديد سلبي من خلال ربط المرأة والأفعى بمنبع الشر وهو الشيطان والذي يسعى الجميع إلى القضاء عليه، فبُترت حقيقة هذه الاستعارة وبُتر التاريخ الذي ترمز إليه، وأصبحت تمثَّل تمثيلا سلبيًّا، وهو المنتشر الآن لوجود نظام يعضده. وهنا نشير إلى كتاب روزاليند مايلز (Rosalind Miles) تاريخ العالم كما ترويه النساء، والتي سلطت الضوء فيه عن تاريخ النساء الذي تعرض للبتر[23]، وهذه الاستعارة مما تعرض لذلك أيضا. وبهذا نكون أمام أيديولوجيا تتوخى إضعاف النساء وتدنيس ما يرتبط بتاريخهن، بالاستعانة بالخطاب الديني الذي يمتلك سلطة على الذهنية الجمعية، ومن ثم التأثير على فكرهم ثم على أفعالهم. ولعل دليلنا على هذا استمرارية تداول استعارة المرأة أفعى في مجتمعنا لحدود الساعة بشكل سلبي.

3- خاتمة

كان سعينا في البحث تعرية الظلم الذي مورس على شريحة كبيرة من المجتمع وهن النساء، انطلاقا من استعارة المرأة أفعى التي بنيت عليها رواية ظل الأفعى للروائي يوسف زيدان. وقد اتخذنا لتحليل هذه الاستعارة مقاربة لوبيز الأنثروبولوجية منطلقا نظريا.

خلصنا في هذه الدراسة المقتضبة إلى أن استعارة المرأة أفعى تعرضت إلى مسخ تاريخي، وقد ساهم البعد الديني في انتشارها وتقويتها من خلال ربطها بالشيطان، لتنقلب من التمثيل الإيجابي في علاقتها بالمرأة إلى التمثيل السلبي، وتقوم هذه الاستعارة في صيغتها السلبية على الحط من وضعية المرأة في المجتمع، ومن ثم إضعاف مكانتها. وما تزال هذه الاستعارة تؤثر في بنية مجتمعنا؛ إذ ننظر للمرأة من خلالها، ونحصر أفعالها بكونها مصدرا للشر، وهذا المنظور يساهم في إقصاء النساء، وجعل العلاقة معهن علاقة متوترة. مما يجعل بنية المجتمع بنية غير متوازنة بممارسة هذا النوع من الظلم، واستمرارية هذه التمثيلات السلبية.

وهذا الأمر يجعلنا نولي اهتماما شديدا تجاه اللغة التي نستعمل، ونتبين الدور الأيديولوجي الذي تتخذه الاستعارة في بناء تصوراتنا دون تمحيص صحة ذلك، ومن ثم تنتج أفعالنا التي تكون غالبا غير صحيحة، حيث يؤثر ذلك في وعينا تجاه بعضنا بعضا، ثم في بنية مجتمعاتنا، فباستعارة واحدة قد نعلي من جنس وقد نحط من جنس آخر. وهذه دعوة صريحة إلى تسليط الضوء على الاستعارات التي تحكم قبضتها على تصوراتنا تجاه قضايا كثيرة.

لائحة المصادر والمراجع

أ ـ باللغة العربية

- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري، بيت الأفكار، الأردن.

- العهد القديم، سفر التكوين.

- القرآن الكريم.

- زيدان، يوسف: ظل الأفعى، دار الشروق، مصر، 2018، ط18

- أبو زيد، نصر حامد: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، المغرب لبنان، 2004، ط3.

- السواح، فراس: الرحمان والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية، التكوين، لبنان، 2017

- بن كمونة، عز الدولة سعد بن منصور: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث، منشورات الجمل، بيروت.

- سيمينو، إيلينا: الاستعارة في الخطاب، ترجمة: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق (القاهية: المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013

- شيبر، مينيكه: تلال الفردوس تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز، ترجمة: عبد الرحيم يوسف، دار صفصافة، مصر، 2020

- عبد اللطيف، عماد: تدمير الكلمات، (موقع الشروق)، 2023

- لايكوف جورج، وجونسون ومارك: الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبد المجيد جحفة، دار توبقال، الدار البيضاء، 2009، ط2

- جورج، لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ترجمة: عبد المجيد جحفة وعبد الإله سليم، دار توبقال، الدار البيضاء، 2005

- ليرنر، غيردا: نشأة النظام الأبوي، ترجمة: أسامة إسبر، مراجعة: الأب بولس وهبة، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 2013

- ميلز، روزاليند: تاريخ العالم كما ترويه النساء من طبخت العشاء الأخير، ترجمة: رشا صادق، دار المدى، بغداد، 2024، ط2

ب ـ باللغة الإنجليزية

- Rodríguez, Irene López: "Of Women, Bitches, Chickens and Vixens: Animal Metaphors for Women in English and Spanish", In Cultura, Lenguaje y Representación, vol. VII 2009

- Zoltan Kövecses: Metaphor: A Practical Introduction, Oxford university Press, 2002

[1] - إيلينا سيمينو: الاستعارة في الخطاب، ترجمة: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق، القاهرة، 2013، ص. 21

[2] - جورج لايكوف: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل، ترجمة: عبد المجيد جحفة وعبد الإله سليم، الدار البيضاء، 2005، ص. 19

[3] - Irene López Rodríguez, "Of Women, Bitches, Chickens and Vixens: Animal Metaphors for Women in English and Spanish", 2009, Pp. 80-81

[4] - Zoltan Kövecses: Metaphor: A Practical Introduction, Oxford university Press, 2002. P: 17

[5] - Ibid, p. 125

[6] - Irene López Rodríguez, "Of Women, Bitches, Chickens and Vixens: Animal Metaphors for Women in English and Spanish", p. 81

[7] - Ibidem.

[8] - زيدان، يوسف، ظل الأفعى، مصر، 2020، ص ص. 43، 44

[9] - المصدر السابق، ص. 96

[10] - المصدر السابق، ص. 109

[11] - ليرنر: نشأة النظام الأبوي، ص. 388

[12] - مينيكه شيبر: تلال الفردوس تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز، ترجمة: عبد الرحيم يوسف، مصر، 2020، ص. 14

[13] - ليرنر، نشأة النظام الأبوي، ص. 31

[14] - المصدر السابق، ص. 392

[15] - فراس السواح: الرحمان والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية، لبنان، 2017، ص. 11

[16] - عز الدولة سعد بن منصور بن كمونة: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث، بيروت، 2013. ص. 77

[17] - ﴿وَيَٰٓـٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ (21) فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (22)﴾. سورة الأعراف.

[18] - نصر حامد أبو زيد: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، المغرب/لبنان، 2004، ص. 48

[19] - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري، الأردن، ص ص. 40؛ 41

[20] - تركنا المعنى المعجمي لهذه الكلمات إلى الأخير اعتبارا أن التقعيد اللغوي للغة العربية جاء بعد نزول القرآن الكريم.

[21] - زيدان: ظل الأفعى، ص. 110؛ 111؛ 112

[22] - عماد عبد اللطيف: تدمير الكلمات، (موقع الشروق)، 2023

[23]- روزاليند ميلز: تاريخ العالم كما ترويه النساء من طبخت العشاء الأخير، ترجمة: رشا صادق، بغداد، 2024، ص. 18