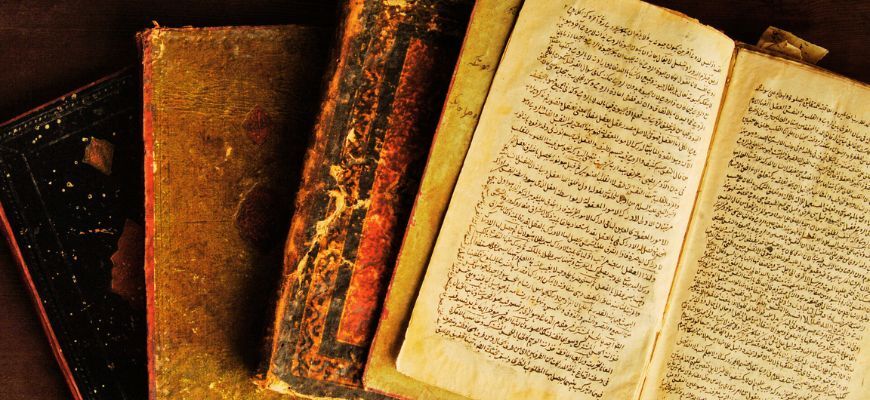

التوتر بين الموروث الديني وواقعنا

فئة : مقالات

التوتر بين الموروث الديني وواقعنا

يشهد تاريخ العالم الإسلامي منذ اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه غاية سقوط الدولة العثمانية، أنّ القوّة وحدها لا تكفي لتأسيس السلطة السياسية، وحتى إن تأسست فصعب جدًّا صمودها طويلاً، ولهذا لطالما حمل الفكر السياسي صبغة دينية تمنح للحاكم مشروعية الحكم، ومنه الدعوة الدينية هي التي تزيد من صلابة وقوة نظام الدولة؛ لأنها تقضي تقريباً على ذلك التحاسد والتنافر الناجم عن العصبية القبليّة، وتجعلهم جميعاً على كلمة واحدة خلف الحاكم ابتغاء الانتصار للحق، ولعّل ابن خلدون هو أوّل من أشار لهذه الظاهرة في تقعيده لمفهوم الدولة؛ إذ يقول في مقدمته "إن العرب لا يحصل لهم الملك إلاّ بصبغة دينية من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم على الجملة، بسبب خلق التوحش الذي فيهم، وهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة، والمنافسة في الرياسة، فقلّما تجتمع أهواؤهم". أما ماكس فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"، فقد أوضح كيف يصير الدين وسيلة لدعم السلطة السياسية وتقوّيتها، وذلك بجعل طاعتها واجبة من منطلق عقدي وأخلاقي.

الأصل في المقولات العقدية والفقهية وجوب قراءتها وفهمها ضمن البيئة المعرفية التي أنتجتها، إلاّ أنّ التداخل بين السياسي والديني في كثير من الأحداث عطّل هذا الأصل، ومثال ذلك فتوى الإمام مالك بعدم جواز طلاق المُكره صارت لها قراءة سياسية عند العباسيين، حيث لم تكن تعني عند أبو جعفر المنصور سوى دفع الناس لمبايعة خصمه محمد النفس الزكية؛ لأنّ ليس عليهم حرج في نقضهم لبيعة المنصور بما أنهم بايعوه مكرهين، وبيعة المُكره لا تجوز مثلما لا يجوز طلاق المُكره، وبسبب هذا تمّ اعتقال الإمام مالك ومحاسبته، ولم يكن الإمام ابن حنبل أفضل حظ من مالك حينما استغل المأمون قضية لاهوتية (خلق القرآن) لاتهام أهل الحديث بإثبات الشريك مع الله تعالى في قولهم إن القرآن قديم أزليّ غير مخلوق، وبالتالي التخلص من الكثير ممن كانوا في صف شقيقه الأمين. أما المتوّكل، فقد استغل أيضاً محنة ابن حنبل، ولكن هذه المرّة للتخلص من المعتزلة ومن قولهم بتحمّل الإنسان مسؤولية أفعاله وجواز الخروج على الحاكم الظالم، ولم يختلف الأمر في أمصار شمال إفريقيا؛ إذ قام المعز بن باديس بتطهير ديني في حق الشيعة العبيديين لتأسيس دولته الزيرية وتحت فتاوى ومباركة فقهاء المالكية، في حين قام المرابطون بممارسة انغلاق عقدي وفقهي كأساس ديني في دولتهم إلى درجة محاربة علماء التأويل والفلاسفة والفنانين والشعراء، بل وحتى كتب الغزالي تعرضت لمحاكم التفتيش مع من طالعها، ولم تسقط الدولة المرابطية على يد ابن تومرت إلاّ أيضا نتيجة خلط السياسي بالديني، حيث وبعد نجاحه في إقناع الكثير من العوام أنه المهدي المنتظر، والمنصور من الله تعالى والمبعوث منه لإعادة التوحيد في بلاد المغرب بعدما أفسده المرابطون المجسّمة، تمكّن من الانتصار عسكريًّا وفرض العقيدة الأشعرية كأساس لتوحيد دولته، رغم فشله في القضاء على المالكية كفقه، وغيرها الكثير من الأمثلة في تاريخنا، حيث تجربة الدولة الإسلامية قامت على أفكار فرق ومذاهب محددة أو نتيجة تسلط وكاريزما شخصية دينية ما أو كلاهما.

الملاحظ في عمليات خلط الديني بالسياسي خلال تاريخنا، وإن اختلفت المذاهب إلاّ أنها كلها تشترك في نقطة واحدة، وهي الاعتماد على النسخة الأرثوذكسية من الإسلام؛ أي تلك المدارس والمفاهيم التي تنطلق من مقدمة النقل قبل العقل، وتمنع بل وتُحرّم مبدأ العقل قبل النقل وترى فيه الزندقة والضلالة والبدعة، وهذا أدخل العقل المسلم في أزمة ازدادت، سوءاً مع مرور الحقب، حتى صارت تُعرف بعصور الضعف والانحطاط، والشاهد اكتساب الفقه القدسيّة وتحوّل الكثير من أصوله الظنيّة إلى أحكام يقينيّة، وهو ما يفسّر غياب تجديد الخطاب الديني بما يواكب عصرنا ومستجداته، وكل ما تسمى بالاجتهادات لم تتجاوز في حقيقتها مدونات الفقه القديمة، فلا غرابة لما العقل المسلم اليوم لا يؤمن بالانجازات والنظريات العلمية؛ لأنه نشأ على أفكار رجال دين لطالما راحوا يؤوّلون الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة لاستنباط الأدلّة على فساد الأفكار العلميّة، فقد هاجم الخطيب البغدادي علماء الفلك "وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه ... لو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً، لم يجز لنا استعماله؛ لأن شريعتنا قد حظرته ونهت عنه"، والغزالي الذي قام بإحياء علوم الدين ولكن على حساب بقية العلوم؛ إذ يقول "النظر في علم اقليدس والمجسطي ودقائق الحساب والهندسة والرياضة بها تشحذ الخاطر وتقوى النفس، ونحن نمنع منها لآلفة واحدة وهي أنها مقدمات علم الأوائل ولهم مذاهب فاسدة وراءها، وإن لم يكن في نفس علم الهندسة والحساب مذهب فاسد متعلق بالدين ولكن نخاف منه الانجرار إليه". أما الرازي الذي يُعّد من أهّم المؤثرين في العقل السنّي، فقد رأى أن المعرفة لا تكون إلاّ من الخبر ويقصد به الوحي؛ أي وداعاً لمختلف العلوم؛ إذ يقول: "لا سبيل إلى معرفة السموات إلاّ بالخبر"، هذا إضافة إلى فتاوى الكرماني والبهوتي وابن نجيم الحنفي وابن تيمية وغيرهم كثير في تحريم مختلف العلوم التجريبيّة والفلسفة ووصف أصحابها بأهل الهيئة والطبيعيّين والطبائعيّين مع تحريض العوام عليهم، وبالتالي يمكننا فهم التوتر الحاصل عندنا بين هذا التراث الديني وواقعنا المعاصر، فمثلا لا تزال الأنثى تشكّل معضلة وتثير الجدل بسبب لباسها، وسفرها، ودراستها إلى درجة تحريم تعليمها في بعض المجتمعات نظراً للاختلاط مع الذكور، رغم عدم وجود أي دراسة تثبت علاقة هذا الاختلاط بالفسق والانحلال الأخلاقي، وفتوى تحريم قيادة المرأة للسيارة التي تمّ رفعها مؤخرا في السعودية، وكذلك تحريم التعامل مع البنوك، رغم أن النظام المالي لأي بلد لا يقوم إلى على قوة ما يملكه من بنوك ثم نتساءل لماذا اقتصادنا ضعيف، وقضية التصوير والموسيقى والسينما والرسم والنحت التي لحد الساعة تثير الجدل الديني داخل المجتمع. أما الأعياد المختلفة (عيد وطني، عيد الأم، عيد الحب، عيد الشجرة، عيد المولد النبوي ...)، وإن كانت مجرد مظاهر اجتماعية إيجابية لا تتعلق بالعقيدة والعبادات، إلاّ أنها أيضاً لم تسلم من التحريم بتهمة البدعة أو التشبه بالكفار، وجريمة الزواج بالقاصرات تحت تبرير فقهي، وهي عنف واغتصاب جنسي كما نصّت مواثيق حقوق الإنسان. أما فتاوى إسقاط الأنظمة، وقتل المختلفين دينياً ومذهبياً، وجهاد النكاح، فما وقع بالعراق وليبيا ومؤخراً سوريا من مجازر وانتهاكات تحت صيحات التكبير والرايات السود ليس عنا ببعيد.

لقد وقع العقل المسلم المعاصر ضحية الفهم الحرفي للنصوص المؤسّسة من جهة، وأحكام فقهية منزوعة من سياقات قديمة، حيث لعبت السياسة والأعراف الاجتماعية دورها في إنتاجها من جهة أخرى، ولهذا عوض تفكيره من منطلق أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، أو بتعبير آخر أن الأصل في تعاملات الناس، وأفعالهم، ولباسهم، وأكلهم وشرابهم، ووظائفهم، ودراستهم، ومشاريعهم هو الإباحة ما لم يرد نص صريح من القرآن أو السنّة يحرّمه، فلا وجود للتحريم إلاّ بدليل قويّ لا يحتمل الظّن ما يجعله استثناء، نجده يفكر بالعكس أي من منطلق التعميم في التحريم، وهذا ما ساهم في انتشار عدة ظواهر خطيرة كالتديّن الشكلي، والهوس الديني، والتشدد والعنف الديني وغيرها.

في الأخير لا سبيل للتخفيف من حدّة هذه الأزمة سوى بعقلنة الفكر الديني وخاصة في شقه الفقهي حتى تواكب الشريعة حياة الناس ومصالحهم.