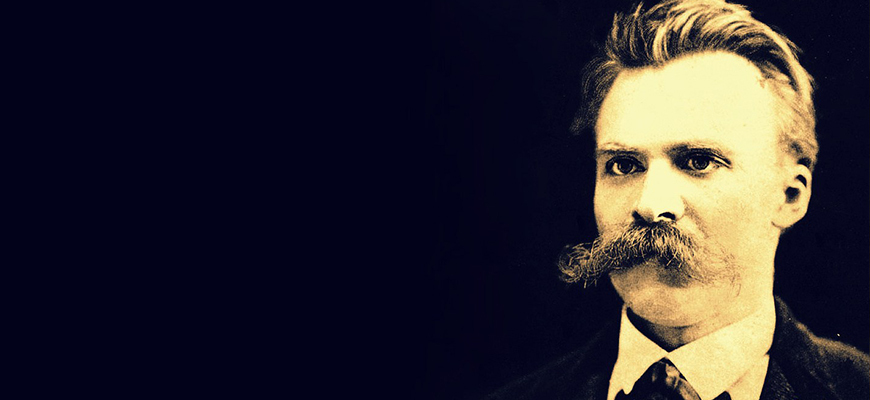

نيتشه؛ من التقويم إلى التأويل

فئة : مقالات

تكمن قيمة العالم في تأويلنا له؛ فالمظهر المباشر للحياة، لا يخفي في أعماقه واقعًا أكثر عمقًا من الذي نراه، ذلك هو ما يقصده نيتشه، بقوله: "لا توجد وقائع، ليس إلا تأويلات".

إن التأويل، عند نيتشه، هو: عملية عضوية، والسؤال الذي يطرحه الجسد على غرائزه، هو سؤال الذاكرة، والجسد لا ينسى؛ بل إن إحساساته، هي نشاط تأويلي موجه من طرف الذاكرة نفسها.

يقتضي التأويل محاربة أخلاق الكهنوت الارتكاسية، لذلك؛ يحارب نيتشه المؤسسة الدينية، التي تكون وراء نشأة قيم الخير والشر؛ فتكون تأويلية إرادة الاقتدار، قلبًا لأخلاق الكهنوت، التي أنتجت إنسان الحداثة المشوّه؛ الذي لم يعد قادرًا لا على أن يكون سيدًا، ولا على أن يكون عبدًا، والتأويل: هو تحرير المعنى من الكاهن.

يتضمن هذا المقال عنصرين:

1- إرادة الاقتدار، من جهة ما، هي: تأويل.

2- التأويل: هو التقويم الذي تقوم به إرادة الاقتدار.

تقودنا إرادة الاقتدار عند نيتشه، إلى التأويل، ويحيلنا التأويل إلى إرادة الاقتدار؛ فإذا كانت إرادة الاقتدار "إرادة متجهة نحو الاقتدار"، كما هو متجلّ ضمن الأصل الألماني لهذه "الكلمة الأساسيّة" (Der Wille zur Macht)؛ فإنّ كلّ ارتقاء للإرادة، وكل تزايد في الاقتدار، من شأنهما أن يفتحا منظوريات جديدة في التأويل.

قد لا يختلف التأويل (interprétation)، عند نيتشه عن التقويم (évaluation)؛ بل قد يوصلنا الجمع بينهما إلى إرادة الاقتدار، وإرادة الاقتدار: هي التي تُؤوّل وتُقوّم؛ فإن كان التأويل: هو تحديد الاقتدار الذي يعطي معنى للشيء؛ فإنّ التقويم: هو تحديد لإرادة الاقتدار من جهة ما تعطيه للشيء من قيمة، وهكذا تُشتقّ قيمة القيم ودلالة المعنى من إرادة الاقتدار نفسها[1].

I- إرادة الاقتدار من جهة ماهي تأويل (Auslegung):

يقول زرادشت: "أيّها الحكماء، لقد ألقيتم إرادتكم وقيمكم في نهر الصيرورة، غير أنّ إرادة الاقتدار قديمة، كشفت لي ما يعتقده الشعب من خير وشرّ"، "أيّها الحكماء، ليس النهر هو الخطر، وليس نهاية لخيركم وشرّكم؛ بل [يكمن الخطر] في هذه الإرادة نفسها، إرادة الاقتدار، الإرادة الحيّة، والخلاّقة".

تكمن مهمّة التأويل، في الكشف عن المعنى المتخفّي خلف صراعات القوى والغرائز فيما بينها؛ فتكون كلّ قوّة في علاقة مع قوى أخرى، إمّا للطاعة أو لتوجيه الأوامر، والتأويل هو فضح العلامات التي لم تعد بريئة، هو فنّ اختراق الأقنعة، والكشف عنها، لذلك؛ يرى نيتشه أنّه من الضروريّ أن نلقّن الفلاسفة، "فنًّا رفيعًا في القراءة الجيّدة"، باستطاعته اختراق شبكة التأويلات؛ ذلك أنّه يُقيم علاقة وطيدة بين القراءة، والكتابة، والتأويل؛ فلا قراءة دون تأويل، أو دون كتابة جديدة، تنقل المعنى الأوّل بلطف، وتدفع منظوريّة النصّ نحو اتّجاه جديد؛ فالقراءة التأويلية هي كتابة لنصّ جديد، يعبّر عن صراع للقوى، وعن عنف يمارسه القارئ على النصّ الأوّل.

يتعيّن على المؤوّل، إذن، أن يكون متقنًا للفيلولوجيا، أو فقه اللغة، من جهة ما، هي ضرب من القراءة المتروية والبطيئة، تُعيد الفهم في كلّ مرّة، ولا تكتفي بالفهم الأوّل، ويعرّف نيتشه فقه اللغة في شذرة تعود إلى خريف 1886م، قائلًا: "فقه اللغة: هو ذلك الفنّ المبجّل، الذي يتطلّب من معجبيه شيئًا واحدًا، قبل سواه؛ الوقوف جانبا، وعدم التسرّع، والتزام الصّمت، والتأنيّ، والتعامل مع الكلمة كفنّ الصياغة، فنّ يتطلّب عملًا دقيقًا ورقيقًا، ولكنّه لن يحقّق المرجوّ منه، ما لم يقرن ذلك بالتأنيّ، وهذا ما يجعله، اليوم، ضروريًّا أكثر من أيّ وقت مضى، ويجعله أكثر إغراء وفتنة(...)"[2].

تتطلّب قراءة الشذرات التسلّح بفنّ فيلولوجيّ صارم، يرتقي بالقراءة إلى مستوى الفنّ، ترسيخًا لعلاقة النصّ بالقارئ من خلال التأويل، ذلك أنّ أسلوب الكتابة، وفق الشذرات، هو أسلوب متوعّر، وقد تتزايد صعوبة القراءة، نظرًا إلى قصر الشذرة وإيحائيّتها، وعلى القارئ ألّا يدّخر عناء قراءتها؛ بل عليه أن يكون قارئا متأنيًّا، ويقظًا، وصبورًا، فقيه لغة جيّد "بأنامل وعيون رقيقة"؛ فالشذرة لا تُغري إلّا العقول الحرّة، التي تجد فيها "ميدانًا جديدًا للرقص"، والشذرة لا تستدعي مجرّد القراءة؛ بل تطلب تأويلًا (Auslegung)، فطلاسمها (entziffert)، لا تنكشف إلّا عند الشروع في تأويلها تأويلًا دقيقًا[3]، ولا بدّ على المرء، في تقدير نيتشه، أن يرتفع بقراءته إلى مرتبة تجعلها فنًّا من الفنون، ويُورد في هذا السياق، مجازًا طريفًا، يشبه فيه معاودة القراءة لحصول الفهم بظاهرة "الاجترار" لدى البقرة؛ فلا بدّ للمؤوّل أن يكتسب ملكة "الاجترار"، التي تغافل عنها ونسيها حتى يتمرّن على القراءة[4]، لذلك؛ ينفي نيتشه فكرة الانتهاء إلى تأويل نهائيّ، واحد ومطلق، فلا وجود لحقيقة مطلقة؛ بل إنّ نيتشه يتكلّم في الفقرة 208 "الكتاب الذي كاد يصير إنسانًا"، من السفر الأوّل، من إنسانيّ مفرط في إنسانيّته، عن ترسيخ قاعدة للفهم المتعدّد للنصّ الواحد؛ فيتفاجأ الكاتب، حين يرى أنّ نصّه قد انفصل عنه، ليحيا حياة تأويلية جديدة، ويرتحل من فهم إلى آخر، ومن منظوريّة إلى أخرى، باحثًا دومًا عن قرّاء جدد، "يبعث الحياة، ويلهم الفرح، ويُلهم الرعب، وتتولّد عنه أعمال أخرى، ويصير روح بعض التصميمات، وبعض الأعمال، ويحيا ككائن له روح وعقل، ولكنّه، مع ذلك، ليس إنسانًا، إنّه لم يعد يُمثّل سوى الرماد، بينما ناره قد توزّعت في كلّ الآفاق، ولم تنطفئ"[5]، لذلك؛ ينفي نيتشه فكرة الانتهاء إلى تأويل نهائي، واحد ومطلق؛ فلا وجود لحقيقة واحدة؛ بل إن الفيلولوجي المتمرّس: هو الذي يُثبت أنَّ النصَّ حمَّال معان متعدِّدة، وأنَّ المشروع الفيلولوجي يقتضي أن تتصارع الإرادات وتتداخل، لتجعل الكلمات تتبرّأ في كلّ مرَّة من معنى ما، لتُلبسها معان أخرى تحل محلّها.

يرى نيتشه أنّ قيمة العالم تكمن في تأويلنا له، وأنّ المظهر المباشر للحياة، لا يخفي في أعماقه واقعًا أكثر عمقًا من الذي نراه أمامنا، ذلك ما يقصده نيتشه بقوله، ضمن أثره المتخلّف، (إرادة الاقتدار): "لا توجد وقائع، ليس إلّا تأويلات" (il n’y a pas de faits, rien que des interprétations)؛ فحسب نيتشه لا وجود لواقع موضوعيّ متفق عليه، ولا وجود لأيّة مفاهيم، أو مقولات بريئة؛ بل هي علامات على تدخلّ حيّ لإرادة الاقتدار، وهي لعبة التأويلات الخاصّة بإرادة الاقتدار، في تزايد مطّرد للاقتدار على الحياة (ما وراء الخير والشرّ، فقرة 36). لذلك يكتب نيتشه" تتناسب القيم وتغييرات القيم مع تزايد الاقتدار الذي يحدّد القيم" (إرادة الاقتدار، المجلّد 1، شذرة 23).

ويكتب ضمن المقالة الثانية من جينيالوجيا الأخلاق (الفقرة 12): "كلّ حادثة في العالم العضويّ: هي غلبة وسيادة، وأنّ كلّ غلبة وسيادة؛ هي بدورها تأويل جديد، وترميم لديه لا بدّ، وأن يصبح، المعنى والهدف، السابق مستورًا، أو ممحوًّا تمامًا، وأنّ كلّ الأهداف، وكلّ الفوائد، إن هي إلّا أمارات، على هذا؛ إنّ إرادة الاقتدار قد صارت، كما سيّد مقتدر على شيء أقلّ منه اقتدارًا، وختم له من نفسه على معنى وظيفة ما، ...".

إنّ تأويليّة إرادة الاقتدار، هي أوّلًا فيلولوجيا: والفيلولوجيا؛ هي فنّ القراءة البطيئة، التي تستدعي الحذر الشديد في تعاملها مع التأويلات أو النصوص؛ فلا بدّ من خلق توازن بين الطريقة الواعية في القراءة، والعمل اللاواعي للتقييمات الناتجة عن إرادة الاقتدار؛ فمع فقه اللغة، تتوقّف القيمة عن كونها معيارًا للحقيقة، وتصبح التأويلات موضعًا لاكتشاف حقيقة أخرى، نابعة من فضح العلامات التي لم تعد بريئة، ويقرأ الفيلولوجي الكلمات، في حين أننا نقرأ الأفكار (إنساني مفرط في إنسانيته 2، فقرة 47)؛ فالفيلولوجيا: "هي كشف شفرات الوقائع، دون خلطها بتأويلات ما" (ذكره إريك بلوندال، نيتشه الجسد والحضارة، ص141)، وإن كان نيتشه يؤكّد أنّ الواقعة هي "موت المسيح"، ولم يبق لنا إلّا التأويل (المصدر نفسه)، ولا بدّ للإنسان أن تكون له تربية فيلولوجية؛ أي أن يكون قادرًا على كشف أصول الكلام والمفاهيم.

يبحث نيتشه عن أصول الأشياء المسكوت عنها، التي يمكن أن تظهر، لكنها تظهر غير متجلية؛ بل مختبئة وراء أسماء أخرى لا تعنيها، فيعثر عليها في الحضارة، وفي الجسد الذي يحتوي الحياة ويحتوي التأويل، والجسد: هو الخيط الناظم للتأويلات؛ فكل قراءة تمرّ عبره وبه، والتأويل: هو عمل الغرائز التي تحركها إرادة الاقتدار (إحساس، إنفعال، وجد)، وعمل الغرائز مواز لعمل المعاني؛ بل إنّ التأويل نفسه هو اختراع لغرائز جديدة، هو تدريب للنفس على التعلّق بالحياة؛ لأنّ الاستغناء عن الحياة، هو موقف نسكيّ.

فأجسادنا تعطي لحياتنا معنى ما، وهذا المعنى نعاني لأجل إقامته وتحصيله، التأويل عند نيتشه؛ هو غريزة خاصة بالانسان، لذلك؛ يكون الجسد هاديًا لنا في الفهم، وليس عمل الغرائز إلّا تقويمات لإرادة الاقتدار، من جهة أنها "انهمام"، و"التهام بالجسد" (Einverleitung).

يتمثّل دور إرادة الاقتدار، إذن، في أن ترصد الدوافع النفسانيّة، المنتجة للتأويلات الأساسيّة للحياة في شكل تراتبيّ، وتقويمها حسب إرادة الاقتدار التي تحدوها (جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، فقرة 17)؛ فالتأويل الديني، مثلًا، راجع إلى إرادة اقتدار مريضة ارتكاسية، لا تقوى على مواجهة الحياة، هي: "إرادة الكهنوت" على أنها "إرادة للعدم".

إنّ إرادة الاقتدار: هي قانون كلّ المنظوريات التأويلية، فإذا كان التقويم هو وجهها الأوَّل؛ فإنَّ التأويل هو وجهها الثاني، فتُعبِّر عن قانونها العميق، وطبيعتها العلائقيّة، ذلك أنَّ كلَّ اقتدار يبحث عن التمرّد، وتُدرك اختلافها عن الاقتدارات الأخرى، داخل هذا التمرّد نفسه، ومن ثمَّ تتبيَّن ما يمكن أن يزيدها في الاقتدار، وما يمكن أن يُنقص منه، لذلك؛ لا نجد في كلَّ مجالات الحياة، إرادة اقتدار دون تأويل يُثبت ويُحدِّد درجات الاقتدار واختلافها، ينتج التأويل، إذن، عن وجود تباينات داخل علاقات القوى؛ فحاجاتنا هي التي تُؤوّل العالم (FP, XII, 7/60).

يتمثَّل التأويل؛ في تقدير درجات الاقتدار المتباينة، مقارنة بدرجة اقتدار أقوى، ويُبيّن نيتشه، هنا، أنّ الاقتدار التأويلي؛ الذي تكتسبه الإرادة، يتحدّد ضمن العلاقة القائمة بين مختلف القوى المتباينة، وضمن تبادلها للهيمنة، في اتجاه تزايد الاقتدار نفسه، وتنظر إرادة الاقتدار، إلى القيم على أنّها تأويلات ومظاهر للمعنى؛ فتنسب ما تمّ اختياره والإحساس به، إلى الأشياء الخارجة عنها؛ فكلّ معنى هو إرادة اقتدار، وكلّ المعاني العلائقيّة تُردّ إليها. يكتب نيتشه، ضمن إحدى شذراته المتخلّفة، قائلًا: "إنّ قيمنا هي تأويلات أسقطناها على الأشياء، هل هناك معنى لما هو في ذاته؟ أليس المعنى، تحديدًا، هو بالضرورة معنى علائقيًّا، أو منظورًا؟ كلّ معنى: هو إرادة اقتدار"(FP,XIV, 2/77).

يقرأ الفيلولوجي الحضارة، كما لو أنّها نصّ، ويحوّلها إلى مجموعة من العلامات، وكذلك، يقرأ الجسد الذي يعد، في نظره، ظاهرة من ظواهر الحضارة؛ فالفيلولوجيا الجينيالوجية: هي قراءة، واستماع جيّد. ويشدّد نيتشه، ضمن توطئة "أفول الأصنام"، على الطابع الصوتي لمنهجه الفيلولوجيّ؛ أي وجوب أن تكون له أذن فنية، مثل فاغنار.

II- التأويل: هو التقويم الذي تقوم به الإرادة، والفيلولوجيا التأويلية: هي بحث جينيالوجيّ في الأخلاق:

تكشف إرادة الاقتدار، إذن، قيم "الخير والشرّ"؛ أي تبحث في جينيالوجيا الأخلاق، وتنظر في تكوّن مفاهيم وتقويمات أخلاقيّة، مثل؛ الحسن والقبيح، النافع والضارّ، والخيّر والشرّير، لذلك؛ ترتبط إرادة الاقتدار بالحياة، "وعلى الفيلسوف أن يحلّ مشكلة القيمة؛ أي عليه أن يعيّن تراتب القيم" (جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، فقرة 17).

فهذه التقويمات الأخلاقية، من قبيل؛ "الخيّر والشرّير": هي تقويمات لم تحسم بعد علاقتها بإرادة الاقتدار، ولا معنى يمكن أن يحصل لنا، من وراء التقابل بين هذه المفاهيم الأخلاقيّة، ولا بدّ من ربطها بنشاط إرادة الاقتدار التأويليّ.

ترتبط الجينيالوجيا بالجسد وبالتاريخ؛ فالجسد هو الموقع لتسجيل الحوادث، على اختلافها وتعدّدها، وتتولّد عنه الرغبات والإخفاقات، وتتفكك فيه "ذاكرة الغرائز" وماضيها، لذلك؛ يفترض نيتشه لدى كلّ موجود عضويّ، وجود ذاكرة (FP, X, 25, 403)؛ فالماضي يتجسّد كلّه في الحاضر.

إنّ التأويل، عند نيتشه، هو عمليّة عضوية، والسؤال الذي يطرحه الجسد على غرائزه، هو: سؤال الذاكرة، ولكن الذاكرة ليست عضوًا مستقلًّا عن سائر أعضاء الجسم؛ فكلّ عضو هو ذاكرة تحمل في طياتها تجارب ماضية، لكنها تظل معاصرة للحاضر، ويصبح الجسد منظورية تأويلية؛ فالتأويلات يقع إثباتها أو نفيها في علاقتها بالجسد الحيّ نفسه، والجسد لا ينسى؛ بل إنّ إحساساته هي نشاط تأويلي تمثلي موجّه من طرف الذاكرة نفسها، المتعلّقة بالماضي، الذي يسكنها ويحركها وفق نغمة خاصّة (FP, XII, 2/ 92).

كلّ جسد هو إرادة اقتدار (إنساني مفرط في انسانيته)، وكل جسد عليه أن يكون سيّدًا قويًّا، ومهيمنًا، ومقتدرًا؛ لأنّه يحيا والحياة: هي إرادة الاقتدار نفسها، ولكن ينبغي احتواء هذه الإرادة، لتشرع في تجاوز القيم القديمة، وخلق قيم جديدة، وتكون العودة للإرادة بممارسة التأويل، من جهة ما هو تقويم للقيم، عبر غرائز الجسد المقتدرة.

يثبت في الشذرة 242 من السفر الأول من إرادة الاقتدار: أنّ غرائزنا وحاجاتنا، هي التي تؤوّل العالم؛ فكلّ غريزة هي ضرب من الرغبة في الهيمنة والغلبة، تختار لنفسها المنظورية التي تفرضها على بقية الغرائز، محوّلة إيّاها نحو الوجهة التي تريد.

إنّ التأويل: هو محاربة أخلاق الكهنوت الارتكاسية، لذلك؛ يُحارب نيتشه المؤسسة الدينية، التي تكون وراء نشأة قيم الخير والشرّ؛ فتكون تأويلية إرادة الاقتدار، ضربًا من محاربة أخلاق الكهنوت الارتكاسية، التي أنتجت إنسان الحداثة المشوّه؛ الذي لم يعد قادرًا أن يكون سيّدًا، ولا أن يكون عبدًا، يكتب نيتشه: "التأويل: هو تحرير المعنى من الكاهن (جينيالوجيا الأخلاق، الفقرة 16).

ثمّة، إذن، إرادة اقتدار أصلية، وإرادة اقتدار ارتكاسية، لا يُتقنها إلّا الكاهن؛ الذي يجعل من التنسّك حيلة للحفاظ على الحياة، وفنًّا في البقاء، هذه الإرادة هي إرادة الضعفاء، فـــ "التنسّك: هو خدعة فنيّة للحفاظ على الحياة"[6].

إرادة الاقتدار: هي سياق تأويلي، والتأويل: هو ضرب من إرادة الاقتدار، وهو نمط من التطبيب النفسي، ومداواة للنفس من التدجينات الأخلاقية، ونمط من النبش الجينيالوجي، في نسب القيم والتقويمات الأخلاقية المختلفة، لذلك؛ يتطلّب معاشرة للمفاهيم وتفكّرًا طويلًا، إلّا أنّه فنّ صعب المراس، ولا يأتينا في كلّ مرّة إلّا بإبانة مؤقتة" (جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الثانية، الفقرة 16). فالمؤوّل لا يدافع عن أيّ معنى نهائيّ، لذلك؛ لا يملّ نيتشه من تحويل وجهة المصطلحات، التقليدية والميتافيزيقة، باستمرار، ويستخدمها بشكل مجازيّ؛ فالفلسفة في حاجة ملحّة ومستمرّة للتأويل، والتقويم، والتحويل المفهوميّ، لذلك؛ لا ينبغي أن تفهم كتابات نيتشه فهمًا أخلاقويًّا؛ أي على أنّه عدوّ للساميّة، وداع للبربريّة، أو قوميًّا متعصّبًا؛ فهذه أفكار مسبقة أخلاقيّة، لأنّ نيتشه يكتب، في أغلب الأحيان بشكل مجازيّ، حتّى أنّ الصور الحيوانية، وأسماء بعض الآلهة، لها بعد تأويليّ.

إنّ نيتشه يغيّر من مصطلحه ومن لغته، بعيدًا عن أيّة قوميّة أو عرقيّة، ولكنه على يقين بنشوب حرب تأويلية كبرى، بين الشعوب الكبرى، على غرار الصراع بين اليهود والرومان؛ الذي لا يوجد صراع مثله، في تقدير نيتشه؛ "إنّما اسمه، هو: روما ضدّ يهودا، يهودا ضدّ روما" (جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، فقرة 16).

غير أنّ هذا التقابل بين اليهود والرومان؛ هو تقابل تأويليّ ورمزيّ، ولا يعني تقابلًا تاريخيًّا أو سياسيًّا؛ إذ يرمز هذا الصّراع إلى معركة الشعوب، التي تحرّكها غرائز الاضطغان الارتكاسية، وقد كان الرومان هم النبلاء، وكان اليهود شعبًا من الكهان، ولكنّ روما غُلبت، لمّا صارت مُهوّدة، ورُمّم الصّمت الجنائزي فيها، وأفرغت قوّة الحياة لديها، في صورة "إله" ليس من هذا العالم، وقد انهارت نبالة القرنين (السابع عشر والثامن عشر) الفرنسيين تحت وطأة الكهنوت، وكان "إصلاح" الحياة حول "الشعور بالذنب"، وصارت إرادة الاقتدار تُقاس بواسطة غريزة الاضطغان[7] (جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، فقرة 16).

يُصبح التقييم، مرادفًا للتأويل، حدث تقييم القيم التي لا توجد (وهمية، وخاطئة، وأخلاق العبيد الارتكاسية)، وخلق قيم جديدة انطلاقًا من إرادة الاقتدار، التي تعطي للقيم الجديدة معناها. وهو تأويل؛ لأنه تقييم بالفعل (en acte)، ويمثل الأخلاق الأرستقراطية، في مقابل أخلاق العبيد الكهنوتية؛ فيصبح المؤول قوّة واقتدارًا خلّاقًا.

لا يتعلّق الأمر بالتخلي عن القيم، ولكن بالمضي "ما بعدها (Au delà)، لذلك؛ تكون الإرادة متجهة نحو الاقتدار، ذلك أنّ "Zur"؛ تعني المشاركة الفاعلة في الاقتدار، الممتلئة بغريزتي الحرية والحياة.

تحيل قيم الخير والشرّ عن انحطاط للحياة، عن إعاقة في النموّ الإنسانيّ، هي أمارة فاقة وتفقير: بمعنى؛ أنّ الإنسان لمّا اخترع هذه القيمة (خير وشرّ)، وكان قد اخترعها تحت ظروف الحاجة؛ فلا تُوحي بالامتلاء، والقوّة، وإرادة الحياة.

يجمع نيتشه، في المقالة الأولى من جينيالوجيا الأخلاق، بين معجم أخلاقي وديني تقليديّ (الخير والشرّ، gut und böse)، ومعجم إيتيقي وإستيطيقي مستحدث (الكريم واللئيم، gut und schlecht)، مثلًا، في العربية: "الخيّر" يشير إلى المعنى الأخلاقي، و"الخير" يشير إلى المعنى الإيتيقي.

إنّ كلًّا من قيمتي "الكريم واللئيم"، تعبّران عن إرادة الاقتدار، ولعلّ ذلك هو وجه الطرافة في هذا الأمر؛ فقيمة "اللئيم"، هي: نمط من إرادة الاقتدار، وليس وصفًا موضوعيًّا، وإنّ قيمة "اللئيم"، لا تدلّ على حكم أخلاقيّ؛ أي على رداءة تصرّف أو سوء في الأفعال؛ بل إنّ هذه القيم: هي تقويمات لنمط من السلوكات البشرية؛ فالشرّير ليس شرّيرا بالمعنى الدّيني والأخلاقي الدّيني؛ بل هو "لئيم"، يحتكم إلى مكر أخلاقيّ كهنوتيّ، حسب وصايا الكاهن. ينبّه نيتشه على ضرورة التمييز بين "الحكم المسبق اللاهوتي" و"الحكم المسبق الأخلاقيّ": فالحكم المسبق اللاهوتي؛ هو الذي يبحث عن أصل الشرّ وراء العالم.

يتعيّن على إرادة الاقتدار من جهة أنها تقييم، أن تشرع في البحث، الفيلولوجي- الجينيالوجي، في مسألة الخير والشرّ، وتستدعي الجينيالوجيا الوقوف عند حوادث التاريخ؛ هزاته، وانتصاراته، وهزائمه، تفاديًا للوقوع في أوهام الأصل؛ فلا تطلب الجينيالوجيا معنى أصليًّا واحدًا؛ بل تسعى إلى الكشف عن الأصول المختلفة ضمن ترتيبها. فتكتشف أنّ الإرادة التي تعمد إلى قلب الدلالات وتزييفها هي الإرادة الارتكاسية، التي تزيّف القيم استنادا إلى مقولات متعالية (الله، المسيح، ...) وتحركّها مشاعر سلبية (الشفقة، الخضوع، ...).

يتناول نيتشه ضمن الفقرات 2 و3 و4 من المقالة الأولى من جينيالوجيا الأخلاق: مسألة "الخير" من زاوية نظر فيلولوجية لغويّة، فيتبّع التسلسل النسبيّ لهذا اللّفظ معتمدا على منهج جينيالوجيّ. فيعود باللفظ القهقرى إلى ما كان عليه في القديم، فوجد أنّ المعاني التي اصطلحت عليها مختلف اللغات تعود في الأصل إلى التحوّل المفهوميّ نفسه، بمعنى أنّها اعتمدت على المفهومين الأساسيّن: "الشريف والنبيل"، وهما مفهومان نشآ عنهما "الرجل الخيّر" في معنى شريف النفس وفي معنى عالي النفس والمفضّل. لقد نشأ مفهوم "الخيّر" ضمن كلّ اللّغات على اختلافها من معاني الشرف والنبل وكانت هذه النشأة متوازية مع المعاني المقابلة للشريف وللنبيل: فالشريف يقابله الوضيع والعاميّ والشعبي، وصارت هذه الألفاظ يتكلّم عنها بواسطة مفهوم "اللئيم".

لقد كان للأسياد حقّ في إعطاء الأسماء للقيم إلى الحدّ الذي صارت فيه اللّغة تجلّيا لقدرتهم وسيادتهم. فالنبل هو الإحساس بالمسافة العميقة والدائمة لدى نوع أعلى (السيّد) في علاقته بماهو أدنى أو في الأسفل(العبد). هذه المسافة التي يحسّها كلّ من العبد والسيّد هي أصل التضّاد بين الكريم واللئيم، الخيّر والشرير. صار التقويم الأخلاقيّ قائما في هذا التضّاد، في جملة من الثنائيّات.

لقد أطلق الأسياد على أنفسهم لفظ "النبلاء" لأنّهم يرون أنفسهم في مرتبة عليا بحكم التفوّق في القوّة وفي السيادة ولكونهم الأغنياء المالكين. غير أنّنا لم نحدّد الفارق الأساسيّ بين النبلاء وعامّة الناس، أي لم نسأل لم كان الأسياد يشعرون دائما أنّهم هم النبلاء؟

يُرجع نيتشه سبب ذلك ضمن الفقرة 5 من جينيالوجيا الأخلاق إلى "الطباع" و"الطبيعة"، ففي طبعهم ما يجعلهم يشعرون أنّهم هم النبلاء ومثال ذلك "النبلاء الاغريق" الذين كانوا يلقّبون أنفسهم بــ"الحقّانيين"، وهم الذين كان الشاعر الميغاري ثيوغنيس ناطقا بلسانهم معتمدا العبارة اليونانيّة έσθλός (esthlos). تعني هذه العبارة في أصلها واشتقاقها "رجلا ذا كيان واقعيّ أو كائنا بالفعل"، أي حقيقيّا. ثمّ صار الحقيقيّ "حقّانيّا" فصاروا يلقّبون أنفسهم "الحقّانيون"، وأصبح هذا المفهوم في هذا الطّور من التحوّل عنوان للنبالة وشعارا لها، وصار المعنى الكليّ لعبارة "النبيل" الذي يتميّز عن الرجل العاميّ "الكاذب".

لقد أفضى البحث الجينيالوجي في قيم الخير والشرّ في الفقرة 2 من جينيالوجيا الأخلاق إلى اكتشاف أنّ مجتمع الأسياد كان هو المسؤول الأوّل عن خلق مثل هذه الثنائيّات ترفع شأن من هو في الأعلى، من له السيادة، فتسميه "النبيل" و"الشريف" في مقابل "الوضيع" و"اللئيم". يعني ذلك أنّ التقويم الأخلاقي خاضع لمعيارية غير عادلة هي من وضع السيّد نفسه، وهو تقويم منغرس في المتضادات والثنائيّات التي كرّستها المسيحية وأخلاق الفلسفة الأفلاطونية.

أدّت الثنائيات إلى إقصاء الشّر، إقصاء الحياة، الحواس والأرض. إذا كانت اللغة تعمل على الإخفاء والتمويه، فإنّ مفهوم الخيّر لا يدلّ حقيقة على ماهو "غير أنانيّ"، ومفهوم "الشرّير" لا يدلّ فعلا على ماهو "أنانيّ"، بل إنّ "غير الأناني" ليس المقابل الحقيقيّ لـ "الأنانيّ".

يبدو أنّ التقابل بين المفاهيم ليس تقابلا موجودا في أصل الكلام، وما يدلّ عليه هو في الواقع من وضع الأسياد اللذين استحوذوا على حقّ وضع الكلام بناء على تراتبيّة المجتمع ونباين المراتب والدّرجات، فإحساسهم بالترفّع والعلوّ جعلهم يضعون مسافة لغويّة بيت "الخيّر" / "الشرّير" و"النبيل" / "الوضيع". هذه المسافة اللّغويّة تلبيّ غرور حكمهم وتتوافق مع المسافة الموجودة افتراضا بين الأسياد ومجتمع العبيد.

يكتب نيتشه في الفقرة 2 من جينيالوجيا الأخلاق: "إذ أنّ إسفاف جينيالوجيا الأخلاق التي عملوها إنّما يسطع في وضح النهار منذ الوهلة الأولى، ما إن يتعلّق الأمر بالتحرّي عن المصدر الذي تأتّى منه تصوّرنا أو حكمنا على شيء ما بأنّه "خيّر". في الأصل (....) كان المرء يثني على الأعمال غير الأنانيّة ويسمّيه خيّرة من جهة الذين أحسن إليهم، وبالتالي من جهة الذين كانت لهم نافعة، ثمّ جاء زمن نَسي فيه المرء أصل هذا الثناء وأخذ يشعر بأنّ الأعمال غير الأنانيّة، فقط لأنّه يثنى عليها دوما بحكم العادة على أنّها خيّرة، إنّما هي خيّرة أيضا- كما لو كانت شيئا خيّرا في ذاته".

يؤدّي البحث في التسلسل النسبي للأفكار إلى الإقرار بفساد الفهم الأخلاقي لقيم "الخير والشرّ". يكون التضّاد بين "الخير والشرّ" نتاجا لـ "غريزة الجموع" (instinct grégaire)، وهي الغريزة المسيطرة في مجتمع الأسياد، وهي "غريزة القطيع" التي "تنجح (...) آخر الأمر في أن تقول كلمتها وأن تستحوذ على الكلمات أيضا"[8]. فتمارس العنف على اللغة بجعلها تعني ما لا تقصده ومن هنا تنشأ الأحكام القيميّة المسبقة والخاطئة.

تُسيطر هذه الغريزة إلى الحدّ الذي يُصيّرها غالبة فتتحكّم في التقويم الأخلاقي، كما تساهم في تدهور القيم الأرستقراطية وانحطاطها، ممّا يجعل أمر تطويع اللّغة وفق سيطرة "الوعي القطيعي" أمرا يسيرا، فيطلق "الأنانيّ" في مقابل "غير الأنانيّ" ويؤخذ "غير الأنانيّ" في معنى "الأخلاقيّ" دون أن يكون ذلك المعنى مقصودا في اللّفظ. لقد استباح الأسياد لأنفسهم الحقّ في أن يخلقوا القيم وأن يجعلوا لها أسماء، كما لو أنّ حقّهم في إعطاء الأسماء يجوّز لهم أنّ يعيّنوا أصل اللغة بوصفه تجليّا لسيادتهم وقدرتهم.

يؤكّد نيتشه أنّه ضدّ كلّ هذه الغرائز؛ لأنّها تمثّل الخطر الأكبر على الإنسانيّة، على رغم ما فيها من إغراء وتغرير، وهي تقود البشريّة نحو العدم، وتجعل الإرادة منقلبة ضدّ الحياة، وهي نمط من المرض العضال الذي يصيب الإنسانية، ويكتسح أوروبا بأكملها؛ بل إنّ الغريب في الأمر، هو أنّ الفلاسفة، أنفسهم، صاروا غير مقلعين عن الكتابة في هذا النمط من الأخلاق، لقد صارت الثقافة الأوروبية والحضارة عامّة، مثيرة للقلق، وتكاد تكون منقلبة إلى بوذية جديدة.

تكون إرادة الاقتدار، عند نيتشه، مبدأ لقلب القيم، قبل أن تكون مبدأ لتأسيسها، وقلب القيم: هو تقويض لكلّ القيم العليا، السائدة نتيجة فقدان الاعتقاد فيها، إنّها "العدميّة" عينها، لذلك؛ يقترح نيتشه تحويلًا في السؤال عن "الخير والشرّ"، إلى سؤال عن الخيّر والشرّير (bon et mauvais)، بمعنى: ما هي الظروف التي أدّت بالإنسان إلى خلق أحكام القيمة المتعلّقة بالخير والشرّ أو الكريم واللئيم؟ وما هي قيمة هذه الأحكام القيمية؟ أي ما هي قيمة القيم؟ فهل أدّت هذه القيم إلى تطوير التقدّم الإنساني أم أنّها كانت علامة على اليأس والسقوط في العدمية والانحطاط؟ هل تعبّر هذه القيم عن امتلاء الحياة وقوّتها وإرادتها أم أنّها أفضت إلى الإحساس العميق بالعدميّة؟

يكون السؤال عن العدمية، بالنسبة إلى نيتشه، محيّرًا ومدمّرًا للنفس؛ فقد كان شغله الشاغل منذ أن كان يانعًا، وقد تساءل نيتشه، في الفقرة الثالثة من التصدير الذي وضعه لكتاب جينيالوجيا الأخلاق، عن أصل الخير والشرّ؛ حيث يقول: "كان لابدّ أن يتوقّف فضولي وظنّي، في الوقت المناسب، عند هذا السؤال: أيّ أصل هو في الحقيقة أصل الخير والشرّ لدينا؟ في الواقع، إنّ مشكل أصل الشرّ، قد شغلني وأنا في الثالثة عشرة صبيًّا، وفي سنّ يكون فيه "القلب نصفًا للربّ، ونصفًا لألعاب الطفولة"[9].

لقد جعل نيتشه الربّ أبًا للشرّ، حفاظًا على هيبته، وهذا يعتبره نيتشه نفسه "مبدأ قبليًّا جديدًا، غير أخلاقيّ أو لاأخلاقوي، وهنا، يضع نيتشه مضادًا للأمر القطعي الكانطيّ؛ فما معنى أن يكون "الربّ أبًا للشرّ"؟ وكيف يكون هذا الأمر مبدأ لاأخلاقويًّا مضادًّا للكانطية؟

إنّنا، عادة، نردّ الشرّ للإنسان، ولكنّ نيتشه ردّه لله، وهذا الأمر يعدّ قلبًا للمفهوم الديني والأخلاقي التقليدي، وكذلك، قلبًا للمفهوم الكانطي: الذي يرى نيتشه أنّه كهنوتي هو الآخر؛ لأنّه لم يستطع أن يتخلّص من "الماوراء".

يخلط التأويل الديني بين التبرير والتأويل، لمّا يخلط بين الواقع والقيمة، وبين القطيع والجماعة؛ فالأمر الأخطر الذي تمارسه الأديان على الإنسان، هو الامتناع عن التأويل، ويتمثل دور الفيلسوف، هنا، في فضح المكر النسكي، ولكننا لا نستطيع التخلّص من التأويل الديني؛ بل علينا أن نتحرّر منه بتأويل آخر: فأن نفهم بشكل مغاير؛ هو موقف تأويليّ مضاد لكلّ نمط نسكيّ.

لقد تحدّث فوكو في "جينيالوجيا المعرفة"، عن التأويل عند أقطاب الظنّة "نيتشه، وفرويد، وماركس"، قائلًا: "إنّهم لم يُضفوا معنى جديدًا على أشياء لم يكن لها معنى؛ إنّما غيّروا في الحقيقة طبيعة الدليل، وبدّلوا الكيفية التي كان بإمكان الدّليل أن يؤوّل بها"[10]، ذلك أنهم طرحوا إمكانيات أخرى للتأويل، وأحدثوا تغييرات على الموضع الذي تتواجد فيه العلامات والدّلالات؛ فأصبحت تدرك، في عمقها الخارجي، متفاوتة الدرجات ومتغيرة في المكان. لذلك؛ كان ينبغي على المؤوّل، أن ينزل إلى الأسفل؛ ليكشف عن هذا العمق الباطني، الذي لا يعني ما يدعيه، فإذا "كان على المؤوّل أن ينزل، هو ذاته، نحو الأعماق منقّبًا؛ فإنّ حركة التأويل تكون، على العكس من ذلك، حركة سطح يتزايد علوّه، بحيث يدع العمق ينكشف من فوقه شيئًا فشيئًا، وحينئذ، تكون الأعماق قد استعيدت، كما لو كانت سرًّا مطلق السطحية، بحيث يكون طيران النسر وصعود الجبال، وجميع تلك الاتجاهات العمودية؛ التي يزخر بها كتاب (زرادشت)، عبارة عن قلب للأعماق، وكشف عمّا كانت تخفيه، وكلّما اتخذ العالم، تحت أنظارنا، شكلًا أكثر عمقًا؛ فإنّنا سنتبيّن أنّ جميع الأشياء التي كانت تشكّل أعماق الإنسان، لم تكن إلّا لعب أطفال"[11].

على المؤوِّل، إذن، أن ينزل إلى القاع، إلى القعر، إلى العمق، وأن يكون منقّبًا جيّدًا، كما يفصح عن ذلك نيتشه، نفسه، في الشذرة 446 من كتابه فجر، بيد أنّ أنّ هذا العمق: هو "عمق السطح"، و"عمق خارجي"؛ فحركة التأويل عند نيتشه، على حدّ تعبير ميشال فوكو، هي: حركة السطح الذي يتزايد علوّه، يكتسب مفهوم "السطح" دلالة كبرى لدى نيتشه، وماركس، وكذلك عند فرويد؛ فقد أحدث نيتشه قلبًا لمفهوم "العمق"، وجعل عمق الشيء كامنًا في سطحه، وبيّن ماركس: أنّه ينبغي أن ننغمس في الضباب، حتى نتبيّن غياب وجود الأشباح، أو الألغاز العميقة، كما عاين فرويد التدرج المكاني للوعي واللاوعي، تحت أنظار المحلل الذي ينظر إلى المريض من فوق[12].

لقد بيّن فوكو: أنّ التأويل المعاصر عامّة، وعند نيتشه خاصّة، لم يعد بحثًا عن التناغمات والتشابهات، ولم يعد تفسيرًا لما هو غامض، أو بحثًا عن معنى متخفٍّ في عمق النصّ، وإنّما صار ترتيبًا للمعاني الممكنة، ويغادر نيتشه العمق إلى السطح، ويُغادر أحاديّة المعنى، نحو تعدديّة المعاني والدّلالات، ذلك لأنّه؛ لا يجعل التأويل عمليّة نهائية، تنغلق بالوصول إلى المعنى الواحد أو القصد الأوّليّ.

إنّ التأويل يكون لانهائيًّا؛ لأنّ زمنه هو زمن العود الأبديّ الدائري، وينفتح على المستقبل، ويعود إلى الماضي، ليأخذنا إلى تأويلات أخرى، هي، في حدّ ذاتها، تأويلات لتأويلات أخرى، دون أن تنتهي سلسلة التأويلات؛ فلا نحصل على ما كان يسمّى "معطى أوّليًّا"، أو على ما يُسمّى "قصد الكاتب الأوّليّ"، وقد صار التأويل لانهائيًّا؛ لأنّ العلامات، كما يقول فوكو، لم تعد تتوزّع بكيفيّة متجانسة، ولكنّها صارت منتشرة في مواضع متفاوتة، كما أنّ التأويل لا ينظر إلى العلامة، منعزلة عن سائر العلامات الأخرى؛ وإنّما في صراعها، العنيف والمتعنّت، مع علامات لا تجعل المكان التأويلي خاليًا؛ فتفرض نفسها انفعالًا وتعنّتًا، مكتسحة المجال، إلى الحدّ الذي يجعل من التأويل عنفًا وصراعًا بين قوى مختلفة، كأنّنا في "صراع طبقيّ"، على حدّ تعبير عبد السلام بنعبد العالي، لا يعترف بالزمان، ولا بــ "الماقبل"، ولا "المابعد"[13]؛ لأنّ العنف الذي يحرّكه: هو عنف إرادة الاقتدار نفسها، وهو عنف الجينيالوجيا الكامنة في الجسد المقتدر، ولعلّ الغريب في الأمر، هنا، هو: اختفاء المؤوِّل (الذي قام بالتأويل): "فكلّما أغرقنا في التأويل، نقترب، في الوقت ذاته من منطقة شديدة الخطورة، لا يُردّ عندها التأويل على أعقابه فحسب؛ بل يختفي كتأويل، ويحدث معه اختفاء المؤوّل ذاته"[14]، لذلك؛ تؤكّد حرب التأويلات، أنّ التأويل لم يعد منصبًّا على تأويل مغاير له؛ بل صار متجها نحو "المجهول الذي قام بالتأويل"؛ أي عن الذي يسمّي الأشياء، فيفرض عليها معانيها وطبائعها[15].

إنّ التأويل عند نيتشه: هو تأويل أبديّ، في صيرورة متدفّقة، لا تعني عودة المطابق أصلًا؛ لأنّ علاماته لا تخضع لمنطق التشابه والتجانس؛ بل تنتشر هنا وهناك.

إنّ تجذير نيتشه لمفهوم التأويل، تأتّى من كونه قد حوّله من "تأويل من خلال كذا..." (l’interprétation à partir de)، إلى "التأويل نحو" (l’interprétation vers)، ذلك هو معنى إرادة الاقتدار (Der Wille zur Macht).

لائحة المراجع:

- دلوز، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2001م.

- عبد السلام بنعبد العالي، "لانهائية التأويل المعاصر"، مؤمنون بلا حدود، 2014م.

لائحة المصادر والمراجع:

- ميشال فوكو، "نيتشه، فرويد، ماركس"، جينيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2008م.

- نيتشه، إنساني مفرط في إنسانيته، كتاب العقول الحرة1، ترجمة: محمد الناجي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2002م.

- نيتشه، فجر، ترجمة: محمد الناجي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2013م.

ـ نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة: فتحي المسكيني، مراجعة: محمد محجوب، تونس، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، الطبعة الأولى، 2010م.

[1]- دلوز، نيتشه والفلسفة، ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2001م، ص 54.

[2]- نيتشه، فجر، ترجمة: محمد الناجي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2013م، التوطئة، فقرة 5، ص 12.

[3]- نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة: فتحي المسكيني، مراجعة: محمد محجوب، تونس، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، الطبعة الأولى، 2010م، ص 41. "فإنّ شكل الشذرات يُشكّل صعوبة ما: تلك التي تكمن، في أنّ المرء، اليوم، لا يأخذ هذا الشكل، على محمل الجدّ كفاية؛ فإنّ شذرة ما، سُبكت وصُبّت كأحسن ما يكون، لا يكفي أن تُقرأ حتى "تُفكّ طلاسمها"؛ إذ ربّما عندئذ، فقط، يجب أن يبدأ تأويلها، وهو ما يتطلّب فنًّا في التأويل".

[4]- نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، التصدير، الفقرة 5، ص 41.

[5]- نيتشه، إنسانيّ مفرط في إنسانيّته، كتاب العقول الحرّة 1، ترجمة: محمّد الناجي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2002م، الفقرة 208، ص 115.

[6]ـ نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، المقالة 3، فقرة 13. ص 67.

[7]ـ نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، فقرة 16، ص ص 75- 76.

[8]ـ نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، المقالة الأولى، الفقرة 2. ص ص.44-45.

[9]- نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، التصدير، الفقرة الثالثة، ص ص 33- 34.

[10]- ميشال فوكو، "نيتشه، فرويد، ماركس"، جينيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2008م، ص 47.

[11]- ميشال فوكو، "نيتشه، فرويد، ماركس"، جينيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2008م، ص 48.

[12]ـ ميشال فوكو، "نيتشه، فرويد، ماركس"، جينيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2008م، ص 48.

[13]- عبد السلام بنعبد العالي، "لانهائيّة التأويل المعاصر"، مؤمنون بلا حدود (www.mominoun.com)، مقال نشر إلكترونيًّا في 22/02 /2014م.

[14]ـ ميشال فوكو، "نيتشه، فرويد، ماركس"، جينيالوجيا المعرفة، ص ص 48- 49.

[15]- عبد السلام بنعبد العالي، "لانهائيّة التأويل المعاصر"، مؤمنون بلا حدود (www.mominoun.com)، مقال نشر إلكترونيًّا في 22/02 /2014م.