أفول السرديات الكبرى: ليوتار وفلسفة ما بعد الحداثة كـ "شهادة" على تعددية الحقيقة

فئة : مقالات

أفول السرديات الكبرى:

ليوتار وفلسفة ما بعد الحداثة كـ "شهادة" على تعددية الحقيقة

في عالم يضج بالادعاءات المطلقة والحلول النهائية، يبرز اسم الفيلسوف الفرنسي جان-فرانسوا ليوتار كأحد أهم الأصوات التي دعت إلى الشك المنهجي في كل ما هو شمولي. لم يكن ليوتار مجرد ناقد سطحي، بل كان مهندساً لمفهوم ما بعد الحداثة، الذي وصفه في كتابه "الوضع ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة" (1979) بأنه "الشك في السرديات الكبرى". هذا الشك ليس سلبياً، بل هو نقطة انطلاق لفهم جديد للمعرفة والعدالة في عصرنا.

1. نهاية السرديات الكبرى: انهيار الوعد بالخلاص

السردية الكبرى (Grand Narrative) هي قصة شاملة وكاملة تحاول تفسير كل شيء. هذه السرديات تمنح معنى للتاريخ، وتعد بالخلاص أو التقدم النهائي للبشرية. كانت هذه الأيديولوجيات هي المحرك الرئيس للحداثة، مثل:

سردية التحرر: فكرة أن التاريخ هو مسيرة نحو تحرر العقل البشري والوصول إلى مجتمع مثالي قائم على المعرفة.

سردية التحرر: عندما تكون المعرفة هي الطريق الوحيد للخلاص

المثال:

تصور أنك تعيش في القرن الثامن عشر، في عصر التنوير. القصة السائدة في المجتمع هي أن الإنسان محاصر بالخرافات، الجهل، والاستبداد الديني والسياسي. يؤمن المفكرون بأن الحل الوحيد هو استخدام العقل والمعرفة لتحرير البشرية.

الهدف: الوصول إلى مجتمع مثالي، حر، وعادل.

الطريق: التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر. كل اختراع جديد (مثل المحرك البخاري) وكل اكتشاف علمي (مثل قوانين نيوتن) لا يُنظر إليه على أنه مجرد تقدم تقني، بل كخطوة على طريق التحرر من الجهل وقيود الطبيعة.

الوعد: هذه المسيرة ستؤدي حتمًا إلى "النور" المطلق، حيث يتخلص الإنسان من كل أشكال القمع ويحكم عقله وحده.

يرى ليوتار أن هذه القصة، أو "السردية"، انهارت. فعلى الرغم من كل التقدم العلمي والتقني، لم يؤدِّ ذلك إلى مجتمع مثالي، بل، على العكس، تم استخدام هذا التقدم في حروب مدمرة، وأنظمة شمولية، وتلوث بيئي، مما أثبت أن المعرفة ليست طريقًا مضمونًا للخلاص كما وعدت به هذه السردية.

سردية الماركسية: التي تؤمن بأن التاريخ هو صراع طبقي حتمي سيقود في النهاية إلى مجتمع شيوعي خالٍ من الاستغلال.

في فلسفة كارل ماركس، التاريخ ليس سلسلة من الأحداث العشوائية، بل هو قصة محددة وموجهة نحو هدف معين. هذه هي السردية الماركسية التي تحدث عنها ليوتار.

سردية الماركسية: التاريخ كمسرح للصراع الطبقي

المثال:

تصور أنك تعيش في القرن التاسع عشر في زمن الثورة الصناعية. المجتمع منقسم بشكل حاد إلى طبقتين أساسيتين:

البرجوازية: وهي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج (المصانع، الأراضي، رأس المال).

البروليتاريا: وهي الطبقة العاملة التي لا تملك سوى قوة عملها وتبيعها للبرجوازية مقابل آجر.

وفقاً للسردية الماركسية، هذا الانقسام ليس مجرد واقع اجتماعي، بل هو صراع حتمي لا مفر منه. تؤمن هذه السردية بأن البروليتاريا ستدرك في النهاية استغلال البرجوازية لها، مما سيقود إلى ثورة عنيفة تُطيح بالنظام الرأسمالي. الوعد هو أن هذه الثورة ستؤدي إلى نهاية التاريخ، حيث يختفي الصراع الطبقي وتُنشأ دولة شيوعية مثالية لا يوجد فيها استغلال أو ملكية خاصة.

لكن ليوتار يرى أن هذه القصة، مثل غيرها من السرديات الكبرى، قد فقدت مصداقيتها. فالتاريخ لم ينتهِ عند قيام الأنظمة الشيوعية، بل شهد ظهور أشكال جديدة من الاستبداد والظلم، مما أظهر أن وعد "المجتمع المثالي" لم يتحقق كما كانت تتنبأ السردية.

المثال:

تصور شخصاً يؤمن تماماً بـ سردية التحرر، فيرى أن كل تطور علمي أو تقني هو خطوة إيجابية نحو مجتمع أفضل. لكن ليوتار يشير إلى أن التجارب التاريخية، مثل استخدام التكنولوجيا في الحروب المدمرة أو ظهور الأنظمة الشمولية التي بررت نفسها باسم التقدم، قد أظهرت هشاشة هذه الوعود. لم يعد بالإمكان تبرير المعرفة أو العمل السياسي بالرجوع إلى هذه السرديات التي فقدت مصداقيتها.

2. صعود "ألعاب اللغة": التعددية بدلاً من الشمولية

بعد انهيار السرديات الكبرى، يرى ليوتار أن المعرفة لم تعد مجرد تراكم للحقائق، بل أصبحت "لعبة لغوية" (Language Game). يستلهم ليوتار هذا المفهوم من الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين، ويطبقه على المعرفة الإنسانية. لكل مجال من مجالات الحياة قواعده الخاصة التي تختلف عن الآخر.

المثال:

_لغة العلم لها قواعدها الخاصة: الأدلة التجريبية، الافتراضات القابلة للاختبار، والمنهجية العلمية.

_لغة الفن لها قواعد مختلفة تماماً: التعبير الجمالي، التأثير العاطفي، والابتكار.

_لغة القانون لها قواعدها: البنود، الأحكام، والإجراءات.

أ. لغة العلم

المثال:

عندما يريد عالم فيزياء اختبار نظرية حول الجاذبية، فإنه لا يعتمد على شعوره أو رأيه الشخصي. بل يتبع المنهجية العلمية: يصيغ فرضية قابلة للاختبار (مثل: الأجسام الثقيلة والخفيفة تسقط بنفس السرعة في الفراغ)، ثم يُجري تجارب مُحكمة في مختبر باستخدام أدوات قياس دقيقة لجمع الأدلة التجريبية. النتائج التي يحصل عليها يجب أن تكون قابلة للتكرار من قبل علماء آخرين في أي مكان في العالم. القواعد هنا هي الموضوعية، القياس، وإمكانية التحقق.

ب. لغة الفن

المثال:

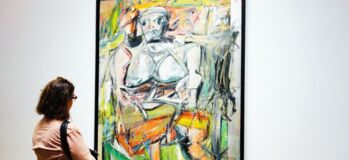

عندما يرسم فنان لوحة تجريدية، هو لا يهدف إلى إثبات حقيقة علمية أو وصف شيء مادي بشكل دقيق. قواعد لعبته مختلفة تمامًا. هدفه هو التعبير الجمالي عن مشاعر داخلية أو أفكار غير ملموسة. قد يستخدم الألوان الداكنة والخطوط المتعرجة لإثارة التأثير العاطفي المتمثل في الحزن أو الاضطراب. قيمة العمل الفني لا تُقاس بمدى دقته في تمثيل الواقع، بل بمدى قدرته على إثارة الشعور أو تحفيز التأويل الشخصي لدى المشاهد.

ت. لغة القانون

المثال:

في قاعة المحكمة، القواعد التي تحكم النقاش تختلف جذريًّا عن قواعد العلم والفن. المحامي لا يستطيع أن يستخدم "الإحساس" أو "الجمال" كدليل. عليه أن يستند إلى البنود القانونية المحددة في الدستور أو القوانين، ويقدم أدلة موثوقة (مثل الشهادات الموثقة أو الوثائق الرسمية). القاضي يصدر حكمه بناءً على هذه الأدلة في إطار الإجراءات القانونية المعترف بها، وليس بناءً على قناعته الشخصية أو عواطفه. الهدف هنا هو تطبيق العدالة وفقًا لإطار محدد مسبقًا.

هذه "الألعاب" لا تحكمها سردية كبرى واحدة، بل هي أنظمة ذاتية التشريع. ما هو "صحيح" في لغة العلم قد لا يكون ذا معنى في لغة الفن. ما بعد الحداثة، في جوهرها، هي الاعتراف بأن المعرفة متعددة ومتناثرة وليست موحدة.

3. التنافر (Le Différend): صوت الضحية الذي لا يُسمع

من أهم إسهامات ليوتار، هو مفهوم "التنافر"، الذي يصف نزاعاً لا يمكن حله بشكل عادل؛ لأن أطرافه تتحدث "لغات" مختلفة تماماً. أحد الأطراف يكون عاجزاً عن التعبير عن ضرره أو شكواه؛ لأن لغته لا تُعترف بها من قبل النظام الذي يفترض أن يحكم في النزاع.

المثال:

بعد محرقة الهولوكوست، واجه الضحايا صعوبة بالغة في التعبير عن حجم الكارثة من خلال لغة المحاكم التقليدية التي تركز على الأضرار المادية. الضرر هنا كان نفسياً ووجودياً وتاريخياً، ولم يكن من السهل التعبير عنه بلغة القانون الجنائي. بالنسبة إلى ليوتار، هذه حالة من "التنافر"، حيث يظل صوت الضحية غير مسموع بالكامل، ويصبح من واجب الفيلسوف الشهادة على هذا الصمت والظلم غير القابل للوصف.

فهم أعمق لمفهوم "التنافر"

التنافر ليس مجرد خلاف أو نزاع يمكن حله بالتفاوض أو باللجوء إلى وسيط محايد. إنه حالة من الظلم تحدث عندما تكون قواعد "اللغة" التي يستخدمها أحد الأطراف غير معترف بها من قبل الطرف الآخر. لا يمكن للضحية أن تثبت ضررها؛ لأن لغة المحكمة أو النظام الحاكم ليس لديها الكلمات أو المفاهيم اللازمة لوصف حجم الضرر.

مثال من واقعنا المعاصر:

تخيل نزاعًا بين مجتمع من السكان الأصليين وشركة تعدين كبرى.

الشركة تتحدث بلغة القانون والأعمال: عقود، أرباح، بنود قانونية، وتصاريح رسمية. بالنسبة إليها، الأرض مجرد مورد اقتصادي.

المجتمع الأصلي يتحدث بلغة روحانية وثقافية: الأرض مقدسة، موطن الأجداد، جزء من هويتهم. الضرر الذي يلحق بها ليس مادياً فقط، بل هو ضرر وجودي يهدد استمراريتهم كشعب.

في هذه الحالة، إذا تم اللجوء إلى محكمة عادية، فإن المحكمة ستنظر فقط في لغة الشركة (الوثائق والتصاريح)، وقد لا يكون لديها أدوات قانونية كافية للاعتراف بالضرر الروحي أو الثقافي الذي يتحدث عنه السكان الأصليون. هنا يحدث التنافر: أحد الأطراف لا يُسمع صوته، ليس لأنه لا يتحدث، بل لأن اللغة التي يتحدث بها لا يمكن فهمها أو الاعتراف بها ضمن النظام القانوني القائم.

دور الفيلسوف: الشهادة لا التحكيم

بالنسبة إلى ليوتار، مهمة الفيلسوف في مواجهة التنافر ليست أن يصبح "حكماً" بين الأطراف، فهذا مستحيل. بل دوره هو "الشهادة" على وجود التنافر؛ أي أن يبرز هذه الحالة من الظلم، وأن يذكرنا بأن هناك أصواتاً لا تُسمع، وأن هناك أضراراً لا يمكن وصفها باللغات السائدة. إنها دعوة للبحث عن طرائق جديدة للتعبير عن هذه الأضرار، ورفض أي حلول سطحية أو توافق زائف يمحو صوت الضحية.

4. "ما لا يمكن تصويره" (The Unrepresentable): جمالية ما بعد الحداثة

في سياق الفن، يرى ليوتار أن جمالية ما بعد الحداثة تكمن في محاولة الفنانين التعبير عن "ما لا يمكن تصويره" أو "ما لا يمكن عرضه". على عكس فن الحداثة الذي كان يسعى إلى تمثيل الأفكار العظيمة (مثل التقدم أو العقل)، فإن فن ما بعد الحداثة يركز على الفجوات، الغموض، واللحظات التي تنهار فيها المعاني التقليدية.

المثال:

لوحة فنية تجريدية قد لا تمثل شيئاً محدداً، بل تحاول أن تثير شعوراً أو فكرة لا يمكن التعبير عنها بالكلمات أو الصور المألوفة. هي لا تقدم حلاً أو رسالة واضحة، بل تدعو المشاهد إلى التفكير في الحدود القصوى للتمثيل والإدراك. هذا النوع من الفن، بالنسبة إلى ليوتار، هو "شهادة" على أن الحقيقة ليست دائماً قابلة للعرض أو التعبير الكامل.

ما لا يمكن تصويره": مثال أعمق من الفن

يمكننا أن نجد التجسيد الأوضح لهذا المفهوم في أعمال الفنان الأمريكي جاكسون بولوك، أحد رواد "التعبيرية التجريدية".

فن الحداثة التقليدي كان يهدف إلى تمثيل "الذات" أو "الموضوع" بشكل جديد ومبتكر. على سبيل المثال، كان بيكاسو يفكك الأشكال ليقدم رؤية جديدة للواقع، لكنه كان لا يزال يمثل أجساداً أو وجوهاً.

أما بولوك، فكان يفعل شيئاً مختلفاً جذريًّا. بدلاً من استخدام الفرشاة لتمثيل شيء ما، كان يضع قماشه على الأرض ويبدأ في "تنقيط" (Dripping) الدهانات وسكبها مباشرة عليها، متحركاً حول اللوحة وكأنها مسرح.

النتيجة هنا ليست "لوحة" بالمعنى التقليدي، بل هي "أثر" أو "تسجيل":

ما الذي تمثله لوحة بولوك؟ إنها لا تمثل وجهاً، ولا منظراً طبيعياً، ولا حتى شعوراً محدداً يمكن تسميته.

بالنسبة إلى ليوتار، هذه اللوحة تمثل شيئاً آخر: إنها شهادة على لحظة إبداعية خالصة وفوضوية لا يمكن احتواؤها أو وصفها. إنها تُظهر الطاقة العارمة، والحركة، واللحظة التي لا يمكن تكرارها للفنان. إنها تعرض "الحدث" نفسه وليس "التمثيل" له.

في هذا السياق، تصبح اللوحة "سامية" (Sublime) في نظر ليوتار؛ لأنها تثير شعوراً بالعظمة والغموض الذي يتجاوز قدرة العقل على استيعابه. إنها لا تقدم إجابة، بل تطرح سؤالاً عن حدود ما يمكن أن يُقال أو يُصوَّر. هذا الفن يركز على الفجوة بين ما نشعر به وما يمكننا تمثيله، وهذه الفجوة هي جوهر جمالية ما بعد الحداثة.، بل هي تشخيص دقيق لحالتنا الراهنة. إنها تدعونا إلى التخلي عن وهم الحقيقة الواحدة، وإلى الاعتراف بتعدد الألعاب اللغوية، واحترام أصوات من لا صوت لهم. في عالمنا المعاصر، حيث تتصارع الروايات وتتعدد الحقائق، يظل فكر ليوتار بوصلة نقدية حيوية، تعلمنا أن نكون شهوداً لا قضاة، وأن نبحث عن الحقيقة في تعددها لا في وحدتها المزعومة.