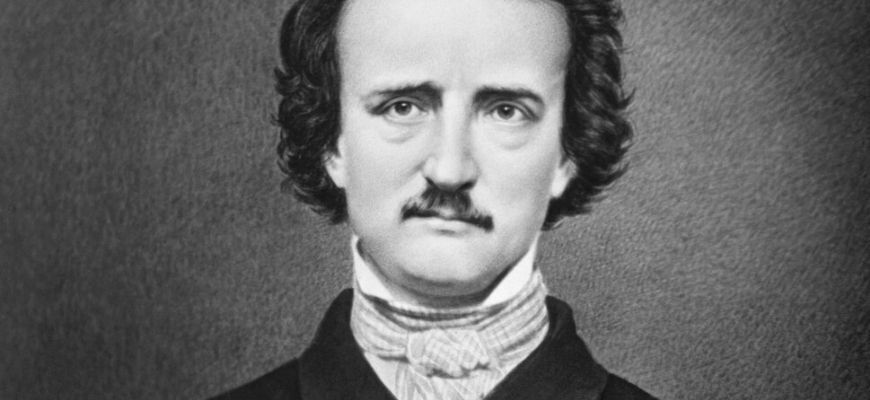

إدغار ألان بّو

فئة : ترجمات

إدغار ألان بّو[1]

1809 - 1849

ترجمة وتقديم: حسن الغُرفي*

ـ 1 ـ

إنَّ قراءة الأدب الأمريكي الحديث تبدأ بـ إدغار ألان بو؛ هذا المبدع الفريد الذي خلَّف في التراث الأدبي آثاراً جمَّة ستبقى خالدة تُشيد بعبقريته على مرّ الأجيال، باعتباره واحداً من أهمّ الكتاب والشعراء لا في أمريكا فحسب، بل في شتَّى الأنحاء الإبداعيَّة العالميَّة.

وُلد «بو» في مدينة بوسطن سنة 1809 لأبوين فقيرين من أصل إنجليزي، كانا يعملان ممثلين متجوّلين في مسارح شعبيَّة بسيطة، لكن ما لبث أن فقدهما قبل أن يبلغ السنة الثالثة من عمره، فظلَّ الحزن وفكرة الموت يسيطران على حياته القصيرة وإنتاجه الشعري والقصصي.

كان الشاعر ثاني إخوة ثلاثة شبُّوا دون أن ينعموا بدفء الحياة العائليَّة، وقد توزَّع الأطفال الثلاثة على بعض الأسر من الأقارب ومن ميسوري الحال في المدينة، حيث انتقل «بو»، وهو في الثالثة من عمره، إلى منزل التاجر الغني جون آلان فأحاطه هذا الأخير، وخاصَّة زوجته فرانسيس، بعناية ومحبَّة، وأفاضا عليه من حنانيهما؛ لأنَّهما لم يُرزقا بذريَّة، وبقي في كنفهما إلى أن أرسلاه إلى مدرسة داخليَّة تكفلت بشؤونه التعليميَّة والحياتيَّة، كان «بو» في أثنائها لا يرى والديه بالتبنّي إلا في أوقات الإجازات المدرسيَّة. وحين بلغ الثامنة عشرة من العمر التحق بجامعة فرجينيا دارساً الآداب واللغات، وقد أبدى اهتماماً كبيراً بالآداب واللغات اليونانيَّة والإسبانيَّة والإيطاليَّة واللاتينيَّة، الأمر الذي حقَّق له نجاحاً وتميزاً بين زملائه الطلبة وأمام أساتذته، ومع ذلك لم ينهِ دراسته الجامعيَّة؛ لأنَّ والده بالتبنّي امتنع عن دفع الأقساط الجامعيَّة بسبب السلوك غير الحميد الذي أبداه «بُو».

فقد أغرق نفسه بديون كثيرة، حيث كان يستدين المال من الطلبة في الجامعة، كما كان يقامر ويشرب الخمرة بكثرة، لذلك عُدَّ طالباً مفسداً للطلبة الآخرين، ومن أصحاب السلوك الأسود.

وقف «بو» في مواجهة الحياة بلا مال ولا أصدقاء. وكان عليه أن يقرّر ويحسم، فلم يجد حلاً آخر إلا بالانخراط في السلك العسكري جنديَّاً من الدرجة الثانية لتأمين مصاريف الحياة، وخلال عام ونصف العام رُقّي إلى رتبة «مساعد» في الجيش، واتخذت فرقته مقرَّاً لها في أحد مواقع ولاية كارولينا، ووجد «المساعد» المجال فسيحاً أمامه كي يحلم ويكتب.

وفي هذه الأثناء توفيت والدته بالتبنّي السيدة فرانسيس آلان، ولم يصل النبأ إلى الشاعر إلا متأخراً، فأسرع إلى مدينة ريتشموند والتقى من جديد بأبيه بالتبنّي آلان، وطلب مساعدته، فتوسَّط له كي يدخل مدرسة الضبَّاط في وست بوينت سنة 1830، وهكذا أقبل على حياة جديدة، وبدا أوَّل الأمر طالباً مُجدَّاً متفوقاً في كلّ شيء ما عدا الرياضيات، ولكنَّ تبرُّمه بالحياة والدراسة عاوده ثانية، فما لبث بعد ذلك، وقد ضاق ذرعاً بهذه الحياة القاسية، أن انصرف إلى الشراب، وتكاثرت عليه الديون، فأهمل دروسه ووظائفه في الكليَّة العسكريَّة، ما طوَّح به خارج الحياة العسكريَّة.

في هذه الأثناء كان «بو» قد بلغ الثانية والعشرين من عمره، كما أنَّ ظروفه الماديَّة قد بلغت أقصى درجاتها سوءاً، لذلك توجَّه نحو الصحافة بحثاً عن عمل، لأنَّ المهمَّ بالنسبة إليه آنذاك هو أن يحصل على المال الذي يكفيه التشرُّد ومذلَّة السؤال. فانتقل من صحيفة إلى أخرى، ومن أهمّها: (رسول الجنوب الأدبي)، و(غراهام)، و(برود واي جورنال)، و(مرآة المساء). وقد هيَّأت له حياته الصحفيَّة السبيل للاطلاع المستمر ولعرض مختلف الكتب ونشره العديد من المقالات النقديَّة عن كبار الكُتَّاب والأدباء الأمريكيين آنذاك. وقد كوَّن «بو» استعداده النقدي من مصادر مختلفة، فبعض النظريات التي اعتمد عليها في نقده كانت موجودة فعلاً في الكتب التي وقعت يده عليها، وكان تأثير هذه النظريات عليه فعَّالاً وواضحاً، كما أنَّه استمدَّ بعض أفكاره النقديَّة بطريقة غير مباشرة من الجوّ الفكري الذي كان يعيش فيه.

ولعلَّ من المفيد، في هذا المجال، أن نذكر أنَّ «بو» كما كان يعتقد بنظريَّة «الفن للفن»، فهو يعتقد أيضاً بنظريَّة «النقد للنقد»، مشيراً إلى أنَّ للنقد قوانينه الخاصَّة وعالمه الخاص، وللناقد كيانه المستقل ووظيفته المستقلة التي لا يستطيع غيره القيام بها، وهي الدفاع عن القيم الجماليَّة والتفريق بين الكتابة الرديئة والكتابة الجيّدة. ونقطة البدء في نقد «بو» هي أنَّه: «على كلّ عمل فني أن يحمل بين ثناياه كلَّ ما يتطلب فهمه، والحقائق الدخيلة مهما كانت قيمتها يجب ألَّا يكون لها وجود بالعمل الفني».

وعلى الرغم من أنَّ «بو» يوافق على أنَّ الناقد يجب أن يكون عارفاً بحياة الفنَّان وبالظروف التي أخرج فيها عمله الفني، إلا أنَّ هذا لا يعني أن تؤثر هذه المعرفة في رأيه النقدي، فنحن عندما ننقد مسرحيَّة (هاملت)، مثلاً، أو مسرحيَّة (فاوست) فإنَّنا ننقد المسرحيَّة ذاتها ولا ننقد شكسبير أو غوته.

إنَّ موقف «بو» من النقد على هذه الصورة ليس غريباً علينا في هذا العصر؛ إذ إنَّه في الواقع الموقف نفسه الذي اتخذته جماعة «النقاد الجدد»، أو أصحاب الاتجاه الموضوعي في النقد في الأدب الأمريكي المعاصر، هؤلاء النقاد الذين ثاروا على اتخاذ المعايير الاجتماعيَّة وغير الأدبيَّة معاييرَ نقديَّة، إنَّهم يؤمنون عامَّة بأنَّ النص الأدبي في حدّ ذاته كافٍ تماماً للعمل النقدي، وهم بذلك يعودون إلى سلفهم العظيم «بو»، فلعله من أوائل من تبنَّوا هذه النظرة. وفي هذا المجال يعزو إليوت معاصره «بو» إلى مبدأين رئيسين هما: اهتمامه بالتكنيك، وإصراره على أنَّ الشعر يستمد كيانه من ذاته لا من هدف خارجي. والواقع أنَّ أوجه الشبه بين إليوت، وهو صاحب المدرسة الموضوعيَّة في النقد الحديث، وبين «بو» كثيرة، وقد سجَّلها النقاد في أكثر من موضع.

بالموازاة مع هذا النشاط النقدي، وتوليّه الإشراف الأدبي في بعض الصحف والمجلات، سعى «بو» إلى نشر أعماله الشعريَّة والقصصيَّة وذلك بدءاً من سنة 1827، حيث ظهر أوَّل ديوان شعري له بعنوان: «تامرلين وقصائد أخرى»، دفع نفقة طبعه رفاقه في الكليَّة العسكريَّة، لكنَّهم عندما اطلعوا عليه خيب رجاءهم، إذ لم يجدوا في ثناياه تلك القصائد التي كانت تحمل إليهم الفرحة والبهجة أثناء دراستهم الجديَّة. وقد تابع «بو» نشر دواوينه كلَّ سنة تقريباً، رغم أنَّ قصائده الشعريَّة لم تدرَّ مالاً عليه، ولم تكسبه شعبيَّة أو شهرة بين القرَّاء، فقد كانت لافتة فحسب للانتباه من قبل الشعراء والنقاد لقوَّة معماريَّتها وموسيقاها الطافحة وغناها الداخلي. وعلى العكس من هذا حظيت بعض قصصه بالتكريم المعنوي والمادي، مثل: (مخطوطة في زجاجة) و(الخنفسة الذهبيَّة)، إلى أن جاءت قصيدته الشهيرة «الغراب» التي اجتازت الحدود، وتُرجِمت إلى العديد من اللغات الأجنبيَّة، فكان مقدَّراً لها، في الواقع، أن تغدو قمَّة شامخة من قمم الأدب الأمريكي والعالمي. إنَّ النجاح الذي لاقته هذه القصيدة جعلت من مؤلفها رجل المنتديات الأدبيَّة في نيويورك، وهي التي باعها لأحد الناشرين بدولارين فقط، في حين وصل ثمن مخطوطها بعد سنوات من وفاة الشاعر إلى أكثر من ثلاثين ألف دولار.

في ظننا أنَّه لا يمكن معرفة أدب «بو» من دون معرفة بعض الجوانب من سيرة حياته، والظروف التي عاشها، والأسئلة التي طرحها على نفسه، لذا إنَّنا في هذا الحيز، وحتى نتحاشى الإغراق في التفاصيل العامَّة المرتبطة بحياته الشخصيَّة، سوف نكتفي بالإشارة إلى أنَّ هذا المبدع الفذ لم ينعم بالحياة الرغيدة ولو في حدّها الأدنى، حيث كانت المآسي، في معظم أطوار عمره، تجثم عليه بكلّ ثقلها بدءاً من حياة اليتم المبكر، حيث تخطَّف الموت والديه وهو ابن سنتين، كما شهد غياب الكثير ممَّن أحبهم حيث لم يكن يعود إليه منهم إلا الذكريات التي تثير الأسى، وتثير الفزع أحياناً كثيرة، لقد فَقَد أخاه الأكبر وأخته المعاقة وجدَّته الحانية عليه وصاحبة السؤال الدامع عنه، ووالدته بالتبنّي فرانسيس آلان التي كانت أشبه بمؤسَّسة للحنان، وفرجينيا ابنة عمَّته التي تزوَّجها، وقد شغلت مكانا كبيراً في قلبه، وبالإضافة إلى حالات الفقد هذه، توالت عليه شتَّى الخيبات والإحباطات، وكأنَّ يداً لا رادَّ لها كانت تفعل فعلها تجاه هذا الكائن الإبداعي البالغ الحساسيَّة، فكم كان يفزع إلى الشراب الذي استأثر به بقوة، ليخفّف من ثورته النفسيَّة! وكم من مرَّة هام على وجهه في الطرقات وحيداً بلا مال ولا أصدقاء في مواجهة ظروفه المعيشيَّة الصعبة جداً!

إنَّ الظروف القاسية التي كانت تلاحقه، والخذلان الذي عاشه في كثير من محطات حياته، وغياب التكريم الحقيقي الذي لم يحظَ به، بالإضافة إلى التأثير الرديء للخمرة على صحته، كلُّ هذا عجَّل، حتماً، بمجيء يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1849، ففي بلتيمور، وفي ساعات الصباح الأولى، اكتشف بعض المارَّة على مقعد في شارع «لايت» شخصاً مستلقياً على أحد المقاعد وهو في حالة غيبوبة، ولمًّا حُمل إلى الكليَّة الطبيَّة وفحصه الأطباء، اتضح أنَّه الكاتب والشاعر الأمريكي الذي ظلَّ عَلَماً على مرّ الزمن. وعندما استعاد «بو» أنفاسه قليلاً تمتم: «وداعاً إلى الأبد».

وبعد يومين صحبه تسعة أشخاص إلى المقابر في بلتيمور، وله من العمر أربعون سنة وثمانية أشهر.

وفي سنة 1885 رُفعت في متحف الفن الحديث في نيويورك لوحة تذكاريَّة لـ«بو» كُتب عليها: «كان عظيماً في عبقريته، تعساً في حياته، بائساً في موته، ولكنَّ شهرته ستبقى إلى الأبد».

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ قصص إدغار ألان بو وأشعاره تُعدّ الآن مفخرة الأدب الأمريكي، فقد جُمع تراثه الأدبي والنقدي وطُبِعَ عدَّة طبعات، وأُقيمت حوله الدراسات، وتُرجم أغلبه إلى عدد من اللغات.

ـ 2 ـ

عاش «بو» في فترة ازدهر فيها الاتجاه الرومانسي في الأدب، واشتهر به كثير من شعراء عصره، مثل بيرون، وكيتس، وشيلِّي، وهايني. وتتضح رومانسيَّة شاعرنا في دواوينه الأولى التي ظهرت منذ سنة 1827، حيث ظهر «بو» أمام الناس في أوَّل الأمر في ثياب الشاعر الرومانسي، مُظهراً الكثير من اللمحات البيرونيَّة التي تحمل العديد من معاني الكبرياء والقوَّة والتشاؤم والحب والموت، وتظهر هذه المعاني بوضوح في ديوانه (تامرلين وقصائد أخرى). وقد نشر «بو» ديوانه الأوَّل هذا وهو في الثامنة عشرة من عمره، شأنه في ذلك النضج المبكر شأن العديد من الشعراء الرومانسيين الذين كان النضج المبكر سمة من سماتهم المميزة.

كان «بو» مثل هؤلاء الشعراء، يحسُّ ذلك الإحساس الذي يشعرهم بأنَّهم معزولون عن الإنسانيَّة جمعاء بما وُهبوا من عبقريَّة تميزهم عن سواهم من البشر. ولقد عبَّر «بو» عن هذه الفكرة في إحدى الفقرات من كتابه (هامشيَّات)؛ إذ يقول: «كثيراً ما تسليتُ بمحاولة تخيل ماذا يمكن أن يكون مصير شخص ما، وُهِب، أو بمعنى أصح ابتُلِي، بعقل يسمو على عقول بني جنسه. إنَّه بالطبع سيكون مدركاً لسموّه عنهم، ولن يستطيع بالطبع إلا أن يظهر إحساسه بهذا السمو، وبذلك سوف يخلق لنفسه أعداء في كلّ مكان. وحيث إنَّ آراءه وأفكاره سوف تختلف اختلافاً شاسعاً عن آراء وأفكار كلّ بني جنسه، فمن الواضح أنَّه سوف يُعتبر شخصاً مجنوناً، وما أقسى ذلك! إنَّ أشد ما يؤلم المرء هو أن يوصم بالضعف غير العادي، في الوقت الذي يكون مالكاً فيه لمقدَّرات تفوق مقدَّرات غيره من البشر».

إنَّ «بو»، رغم انتمائه إلى الحركة الرومانسيَّة، لا يمكن أن يُنعت بتعريفاتها المحدَّدة، فهو لم تطغَ عليه أبداً العاطفة المشبوبة (تلك التي كانت تطغى على مشاعر الرومانسيين بصفة عامَّة) حتى في الوقت الذي لم يكن قد نضج فيه نضجاً كاملاً.

إضافة إلى أنَّ المادة الرومانسيَّة الشائعة في عصره كتبها «بو» بروح من جرحته الحياة فتركته مهزوزاً مرتاعاً، وبثَّ فيها بأعصابه المنهوكة فزعاً حقيقياً، هو فزع الروح كما يقول شاعرنا نفسه.

فهل كان «بو» ابناً عاقاً للرومانسيَّة؟

لقد عاشت قصائد «بّو» غربة مشابهة لغربته هو كشخص حين نفر منه الكثيرون لغرابته ووحدته وصرامته وتميزه، تماماً مثلما حيَّدت الصحف والمجلات وأقلام النقاد قصائده بعيداً لعلة بُعدها عن الواقع. ذلك أنَّ قصائد غيره آنذاك كانت معنيَّة بالشأن الاجتماعي والتعاليم والمواعظ ومدح المال والحضارة الجديدة، في حين كانت مدوَّنة شاعرنا تحفل بما يخيف الذات البشريَّة من عوالم الغموض والقهر والمكاره والنوازع الشرّيرة والتربُّص بالآخر، ومن ثمَّ مواجهة الموت بأشكاله وصوره المتعدّدة، كما أنَّها كانت تبحث في عوالم الروح والطهارة والسمو العلوي لتخليص الإنسان من وحول الواقع ومتطلباته الاستعباديَّة، ومطارداته المحمومة للمال على حساب حريَّة الجسد، وحريَّة الفكر، وحريَّة الخيال. لقد أراد «بو» من شعره عامَّة أن يكون مدوَّنة رسوليَّة للمحبَّة والعاطفة والتواصل، وذلك من خلال كشفه لِوَغادة الحياة وماديتها.

كما اتَّسمت قصائده بالنزعة التي اتَّسم بها معظم أدبه القصصي، أي المتانة والموسيقىا والرمزيَّة والغموض والدلالات والنفوذ والتجانس والاتساق والوحدة النفسيَّة والدهشة والإبهار وأنسنة الأشياء والكائنات.

ـ 3 ـ

هناك نقطة مهمَّة في أدب القرن التاسع عشر عامَّة تميَّز بها أدب «بو» على وجه الخصوص، وهي ظهور روايات الرُّعب والإثارة. ففي أوائل ذلك القرن اتَّسم الأدب بسمات قوطيَّة (Gothique) ظهرت على شكل حكايات شعبيَّة غريبة وأساطير مرعبة، وقصص عن مقابر منسيَّة وأديرة مخرَّبة. وكلُّ هذه الأشكال نتج عنها أدب عريض كان له عميق الأثر على جانبي المحيط الأطلسي. ولقد نشأت هذه النزعة القوطيَّة في ألمانيا أولاً، فظهرت متمثلة في أعمال لودفيج تيك، وأ.ت.أ هوفمان، وقد اشتهر هذان المؤلفان شهرة واسعة وكثر مقلدوهما في كلّ مكان. وتعدَّى أثرهما المحيط، فظهر في أمريكا في قصص: شارلز بروكدن بروان، وناثانيل هوثورن.

وقد أمدَّ العنصر القوطي «بو» ببيئة أدبيَّة تتفق تماماً مع ذوقه وموهبته. وربما لا يكون «بو» قد قرأ أعمال تيك وهوفمان مطلقاً في لغتها الأصليَّة، لكنَّه كان دائماً على إدراك ما يسهمان به في حقل الأدب من خلال الترجمات ومن خلال أتباعهما الإنجليز والفرنسيين. يقول «بو» نفسه: «إذا كان الرُّعب هو موضوع كثير من إنتاجي فأنا أقول إنَّ الرعب ليس اختراعاً ألمانياً، لكنَّه شيء يختصُّ بالروح، وقد استخرجت الرُّعب من مصادره الحقيقيَّة».

ويمكن أن نعزو السبب في انتشار هذا النوع من الأدب إلى الحركة الرومانسيَّة التي ظهرت في ذلك الوقت كردّ فعل ضدَّ الكلاسيكيَّة، وتركيزها على الآداب القديمة وعلى الفكر المحض. وقد فضَّل الرومانسيون أن يكونوا خلَّاقين متميزين بالطابع الشخصي، فهجروا القواعد التقليدَّية التي تمسَّك بها القدماء، وأولوا تجاربهم الذاتيَّة ثقتهم على أن يكون الخيال من صفة هذه التجارب، كما بحث الرومانسيون عن أشكال جديدة ليعبّروا من خلالها عن هذه التجارب. وفي محاولاتهم الجادَّة للتعبير عن القيم والحقائق التي فشل في التعبير عنها الفكر المحض، وظَّف الرومانسيون كلَّ وسيلة مبعثها الخيال.

بدأ «بو» حياته كاتب قصَّة قصيرة بطريقة تقليديَّة، فسار على نهج بوكاشيو (Boccaccio) في كتابه (ديكاميرون) (Le Décaméron)، وشوصر (Chaucer) في مجموعته القصصيَّة (قصص كونتربوري)، ذلك النهج الذي كان يعتمد على تصوُّر مجموعة من الرجال المجتمعين معاً يسلّون أنفسهم بحكايات مختلفة يشتركون جميعاً في قصّها، وتظهر هذه النزعة في قصص «بو» في مجموعته (حكايات نادي فوليو)، التي تتنوَّع قصصها تنوُّعاً كبيراً، فتختلف ما بين القصص الساخرة والمرحة والخياليَّة، إلى جانب قصص المغامرات والرعب والقصص ذات النهاية غير المتوقعة. وأهمُّ ما في هذه المجموعة هو أنَّها تظهر تطوُّراً واضحاً في أسلوب «بو» وفي أفكاره.

وأهمُّ قصص «بو» نوعان: قصصه القوطيَّة التي سُمّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ مسرحها قلاع ودور من طراز العمارة في القرون الوسطى، وهي قاتمة الصبغة تثير الخوف. وقصص تكشف القناع عن مشكلات مستغلقة، وهي تلك القصص التي كانت تمهيداً لما عُرف فيما بعد باسم القصَّة البوليسيَّة.

أمَّا القصص القوطيَّة، ففيها كلُّ ما تتميَّز به القصة القوطيَّة من قلاع قديمة ودور متداعية وسجون وسلاسل تصلصل، وسراديب وسلالم معتمة وقبور، وعداوات مستحكمة وجنون وتناسخ أرواح وإغماءات تصاحبها أعراض الموت.

إنَّ معيار العمل الفني عند «بّو» هو الأثر الذي يطبعه. ولا ينبغي استخدام كلمة لا تعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تحقيق هذا الأثر. وإذا كان مجال القصيدة هو الجمال والتعبير عنه، فالقصَّة تطبع أثرها بما تثير من شعور الخوف والاستبشاع. لهذا حرص «بو» على تصوير الجو الذي يحقق ذلك. فهو جو يشيع الرهبة والغموض والذعر، ويتحقَّق ذلك بعدَّة وسائل؛ مثل طبيعة الموضوع ونوع الأحداث والملابسات والشخصيات التي يعيشون فيها ونظرتهم إلى الحياة، والأسلوب الذي يؤكّد ألفاظاً وعبارات موحية بتكرارها أو تكرار معناها، والمكان الذي يسوده السكون والقتامة.

في هذا الإطار يمكننا الإشادة ببراعة «بو» في مجال قصص الرعب التي اشتهر بها، فرغم النطاق الضيّق للموضوعات التي كُتِب فيها هذا النوع من القصص فإنَّه نجح في تحاشي التكرار الممجوج لموضوعاته، وذلك لقدرته على معالجة الفكرة الواحدة بأكثر من طريقة.

كما نستطيع وضع «بو» على عرش القصَّة البوليسيَّة باعتباره أوَّل كاتب أمريكي يخلق نوعاً جديداً من الأدب ظهر لأوَّل مرَّة بظهور قصته (جرائم شارع مورج) سنة 1841، فقد استطاع «بو» أن يجمع في قصصه البوليسيَّة كلَّ عناصر النجاح اللازمة لها؛ ولذلك فإنَّ تجربته في القصص البوليسيَّة تبلغ من عظمتها درجة لا تجعل من الضروري الذهاب إلى أبعد من «بو» لمعرفة ما يجب أن يكون عليه هذا النوع من القصص.

ـ 4 ـ

كثيرة هي الأفكار والتصوُّرات والمفاهيم الخاصَّة بطبيعة الإبداع عامَّة والشعر بشكل أخص تلك التي أطلقها «بو» من خلال العديد من النظرات والمقدّمات والمراجعات التي شكَّلت في مجملها نظريَّته في الشعر، هذه النظريَّة التي يمكن استخلاصها كذلك من ممارسته الإبداعيَّة (الشعر والقصة)، بالإضافة إلى كتاباته النقديَّة والنظريَّة نظراً لوشائج القربى بين أنواع النشاط الثلاثة.

وبالنسبة إلى الجانب الأخير (النظري/ النقدي) يمكننا أن نحيل على مقالته الأساس «المبدأ الشعري» (Le Principe Poétique) التي هي، في مجملها، تجسيد للعديد من أفكاره الأساسيَّة التي قدَّمها قبل شهور قليلة من وفاته على شكل محاضرة، ونضيف إليها من مقالاته العديدة (الأساس المنطقي للشعر) و(فلسفة الكتابة).

وسنتوقف هنا عند أهمّ ما سنَّه «بو» في «المبدأ الشعري» من عناصر، لما لها من أهميَّة في نظريَّته الشعريَّة، وهي كالآتي:

* الشعر خلق من الجمال منغَّم، والجمال غرضه الأوحد.

* هو رغبة ملحَّة في مثال مقدَّس، وانطلاق من نفس متعبة منهارة على ذاتها، في جوِّ من الحلم وفي تعبير موسيقي.

* الحقيقة العميقة في الذات هي الموضوع الصالح للشعر.

* ينبغي أن تكون القصائد وجيزة حتى تهزَّ الذات، لأنَّ شعور الإنسان بالجمال يزول سريعاً، لأنَّه عابر لا يستطيع أن يستمرَّ طويلاً، فإذا طالت القصيدة جفَّ الشعور في الشاعر والمتلقي.

* إنَّ الشعور بالجمال من جوهر الطبيعة الإنسانيَّة، وهذا الشعور الجمالي هو الذي يوسع من قيمة الأشكال والأصوات والألوان والعطور حتى النهاية.

* فيما وراء الكون ذي الأشكال الماديَّة متَّسع للمنطقة اللَّانهائيَّة التي لم نبلغها بعد، والتعطّش إلى اللَّانهائي واللَّامحدود، والرغبة في الوصول إليه جزء من أزليَّة الطبيعة الإنسانيَّة، وفيها اندفاع إلى الجمال الغيبيّ المجهول.

* الشعر في جوهره لا بدَّ من أن يكون فيه جدَّة وطرافة ومخيلة مبدعة وخلق للجمال.

* الإبهام عنصر الشعر الأساسي، كما أنَّه عنصر الموسيقا الأوليّ، فالإيضاح والبوح بكامل الأشياء يُعرّي هذه الأشياء من مثاليتها وجمالها الأرفع، ومن مسحة الحلم الجميلة. فلينفِ الشاعر الوضوح، وليعمد إلى خلق جوّ ضبابي منطوٍ على كلّ عجيب مبهم.

* إنَّ في منطقة النفس اللَّاوعية ما تستحي منه النفس في حقيقتها الواعية، فعلى الفنَّان أن يستنبش إظلال الفكر من هذا العالم المجهول المنطوي على أغوار الذات الإنسانيَّة، فيظفر بالتعبير عن قرارتها. وإنَّ مكامن الذات هذه «إظلال إظلال» تبرز في الأحلام ولا تُلتقط إلا لمحات خاطفة، واللغة عاجزة عن أدائها أداء تاماً.

* الفنُّ تعبير عمَّا التقطته حواسُّنا في الطبيعة، من خلال نقاب النفس. ومن هذه الخلال تلعب المخيلة دورها الكلي، إذ ينشأ، بوساطة الجرس الذي يحدثه تآلف الحروف والألفاظ، ما نسمّيه قوَّة الكلام الإيحائيَّة. وبالتالي الشعر ثمرة صبر وئيد، وتنبُّه دائم، وقوَّة انصباب، وتمالك نفس، ودأب مستمر. وليس الشعر فناً تلقائياً.

على هذه المعاني أو المبادئ أقام «بو» المبدأ الشعري، وهي التي اتبعها الرمزيون واستوعبوا ما فيها من طعوم جديدة، وحللوها وتذوَّقوها وساروا شارحين تفاصيلها، متعمّقين في كلٍّ منها، ولا سيَّماما يتعلق بالتجريد الفكري، ووسائل الإيحاء، وبالتالي ما هو من باب الغناء الناشئ من تآلف الألفاظ وأصواتها وانسجامها. إنَّ «بو» بهذا هداهُم إلى أنَّ في اللغة التي برتها الألسنة، لغة أخرى أبعد مرمى من اللغة البيولوجيَّة، تفضي إلى هيكل الجمال.

لذلك، لست في حاجة إلى تأكيد فضل «بو» على الرمزيَّة والرمزيين، وقصَّة الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر خير شاهد على ذلك، منذ اكتشافه على يد الشاعر بودلير، حيث قال بهذا الخصوص: «في عام 1846 أو عام 1847 اطلعتُ على بعض مقطوعات كتبها إدغار بو فعرتني رعشة عجيبة، وصدِّقوني أنَّني وجدت في أشعاره وأقاصيصه بعد ذلك الأشعار والأقاصيص التي كنت أفكّر فيها بشكل غائم، غامض، غير منتظم. وهذا هو إدغار بو قد عرف كيف ينغمها ويرتفع بها إلى الكمال». كما قال كذلك في كتاب إلى أمّه: «هناك أفكار كأنَّني أنا مَنْ قالها، وعبارات فكَّرتُ فيها طويلاً قبل أن أكتشفها في كتابات بو».

كان هذا اللقاء بين الشاعرين في عالم الأدب وحده قد أثر في الشاعر الفرنسي كثيراً، لذلك لا يدهشنا أن نراه ينفق جانباً كبيراً من وقته في ترجمة قصص وأشعار «بو» إلى اللغة الفرنسيَّة، وفي دراسة مذهبه الأدبي، وفي إظهار خصائص ذلك المذهب الذي أدَّى إلى توجيه الفرنسيين نحو الرمزيَّة التي ابتدأها بودلير واستمرَّ فيها فرلين ورامبو ثم مالارميه، وقد سار هذا الأخير في الطريق نفسها التي أرساها بودلير، وذلك حين ترجم قصائد «بُو» إلى نثر لا يضارع. فقد كان «بو» يمثل لديه «المبدأ الروحي للعصر»، الأستاذ الذي كان مثله الأعلى هو الإلهام، والذي كانت كلُّ قصيدة له جوهرة كريمة.

وسوناتة ما لارميه (قبر إدغار بو)، وقد كُتِبت في الاحتفال برفع الستار عن تمثال «بو» في بلتيمور سنة 1876، تُعدُّ من خير ما قدَّم شاعر لشاعر، وتبرز مدى التقدير الذي حمله مالارميه لما ناله «بو» من مجد:

[وهكذا تعمل الأبديَّة أخيراً على تغيير ذاته

ويرفع الشاعر خنجراً مجرَّداً

في هذا العصر المفزع الذي لم يعرف

أنَّ الموت منتصر في هذا الصوت الغريب].

وما إن نطق مالارميه بهذا، حتى كان من أثر سلطانه القوي أن استقرَّت قيمة «بو» لدى أغلب الشعراء الفرنسيين، وأصبحت فوق كلّ شك. فاعترفوا به رائد الأغلبيَّة وسيدهم في خير ما في الشعر المعاصر.

لقد امتدَّ أتباع «بو»، بدؤوا في فرنسا، وانتشروا انتشاراً واسعاً، سواء في أمريكا اللاتينيَّة أم في روسيا، وغيرها من العوالم الإبداعيَّة العالميَّة.

نصوص شعريَّة مختارة، وقصَّة قصيرة

لإدغـار ألان بو

أولاً: القصـائـد

1. سوناتة مُهداة إلى العِلم

أيُّها العِلم! أيُّها الابن الحقيقي للأزمنة القديمة، يا من يتحوَّل كلُّ شيء بمجرد إشارة من عينيك المتفرّستين.

لماذا تجعل من قلب الشاعر فريسة لك كما لو كان نسراً تحت جناحيه حقائق باهتة؟ كيف يمكن أن يحبك؟ وكيف تراه يعتبرك حكيماً؟ أنت الذي لم تبتعد عنه أبداً، حتى وهو في نزهته يحلق بجناحيه الجسورين يبحث بهما عن كنز في السماوات المرصَّعة بالجواهر.

ألم تنتزع من «ديانا» عربتها؟ ألم تطرد جنّيَّة الغابات لكي تبحث عن ملجأ في كوكب آخر أسعد من كوكبنا الأرضي؟ ألم تُبعد عن الماء حوريَّته، وعن الإلفين العشب الأخضر، كما أبعدتني عن الأحلام الصيفيَّة تحت شجرة التَّمر الهندي؟

2. حلم في حلم

إليك هذه القبلة على جبينك. عند ابتعادي عنك، دعني أعترف لك بصراحة: إنَّك لستَ مخطئاً إذا اعتبرتَ أنَّ أيامي معك كانت حلماً، أو أنَّ الأمل قد خبا فيما بين يوم وليلة، في رؤية ما، أو أنَّه من أجل هذا لم ينقطع. كلُّ ما نراه أو ما يتراءى لنا ليس غير حلم في حلم.

أجدني وسط هدير أمواجٍ ساحليةٍ هائجة. تمسك أصابعُ يديَّ حبات من الرمل الذهبي. كم هي قليلة هذه الحبَّات التي تنسرب من بين فروج أصابعي إلى الأعماق، بينما يستمرُّ انهمار دموعي، ويستمرُّ نحيبي.

إلهي! ألا أستطيع أن أمسكها بقوَّة؟

إلهي! ألا أستطيع أن أنقذ ولو موجة واحدة من هذه الأمواج العديمة الرحمة؟

أليس كلُّ ما نراه أو يتراءى لنا ليس إلا حلماً في حلم؟

3. إلى أحد المقيمين في الجنَّة

لقد كان بالنسبة إليَّ ياحبيبي، كلّ هذا الشعر الذي يذيب روحي ـجزيرة خضراء في بحرـ حبَّاً، ينبوعاً ومسكناً، متوَّجاً كله بفواكه وزهور، وكلُّ الزهور لي.

آه يا حلم، إنَّك لأشدُّ لمعاناً من أجل أن تعيش، آه، إنَّك لشديد الأمل كفرقد، لم يُشرق بسببك إلا من أجل أن يُغطيك. صوت من أعماق المستقبل يقول صارخاً: «عليك أن تسير! اذهب!» ففوق الماضي هاوية ديجوريَّة. إنَّ نفسي المحلقة صامتة وراسخة ومُطوَّقة.

أمَّا أنا فآسف! لقد خبا فيَّ ضوء الحياة: «لا! لا! لا مزيد» (إنَّ مثل هذا القول إنَّما يربط البحر الوقور بالرمال المنتشرة فوق الشاطئ) لن تورق الشجرة التي هصرت الصاعقة أوراقها، ولن يحلّق النسر المهيض.

وهكذا سُموٌّ كلُّ أيامي، وكلُّ أحلامي الليليَّة تتجه حيث تلمع عيناك المعتمتان، وتشعُّ مواقع خطواتك في أيَّة رقصة من رقصاتك الأثيريَّة، وعند كلّ الجداول الأبديَّة.

4. أنَّابيلْ لي (ANNABEL LEE)

منذ أعوام بعيدة خلت، في مملكة قريبة من البحر، عاشت فتاة يمكنكم أن تعرفوها باسمها هي «أنّابيل لي»، هذه الفتاة التي لم تكن تحيا إلا من أجل أن يحب بعضنا الآخر. كنَّا معاً طفلين في هذه المملكة القريبة من البحر، لكنَّنا كنَّا نغذِّي في أعماقنا شيئاً أكبر من الحب أنا وحبيبتي «أنّابيل لي». حبٌّ كانت الملائكة المجنَّحة في السماوات راغبة في مثيله.

ولهذا السبب عصفت منذ أمد طويل ريح ضبابيَّة باردة بحبيبتي «أنّابيل لي». أتى أحد أقربائها لحملها بعيداً حيث ينطبق عليها قبر في هذه المملكة المجاورة للبحر.

لم تكن الملائكة أقلَّ سعادة في السماوات، وأقلَّ عتاباً لها ولي. نعم! ذلك كان هو السبب (كما يعرف الجميع في هذه المملكة القريبة من البحر) في تسلّل الريح ليلاً من السحاب، لتعصف بحبيبتي «أنّابيل لي».

القمر لا يتلألأ أبداً دون أن يحمل لي أحلاماً عن الجميلة «أنّابيل لي»، والنُّجوم لا تشعُّ أبداً إلا وأحسُّ بضياء العينين المتألقتين لجميلتي «أنّابيل لي». وهكذا أظلُّ طوال الليل، مستلقياً إلى جوار حبيبتي. حبيبتي. حياتي وعروسي في هذه المقبرة المشيَّدة على حدود البحر، في ضريحها المقام على مقربة من البحر الصاخب.

لكنْ، كان حبُّنا أقوى من حبّ هؤلاء الذين يكبروننا سنَّاً، وممَّن هم أكثر منَّا حكمة، فلا الملائكة في الأعالي ولا الشياطين تحت البحر، يمكن أن يفصلوا أبداً روحي عن روح بالغة الجمال «أنّابيل لي».

5. أرض حُلـم

عبر طريق مظلم موحش لا يسكنه إلا شياطين يوجد بينهم وثن يُسمَّى الليل، يسود منتصباً على عرش أسود، وصلتُ إلى هذه الأراضي منذ عهد قريب، من منطقة قصيَّة موحشة مناخها غريب ومقلق، ينبع في روعة خارج المكان والزمان.

وديان دون قاع، وغمر من الماء بلا حدود، وشقوق صخريَّة وكهوف، وغابات عملاقة يصعب على أيّ إنسان أن يكتشف أشكالها بسبب ما يتساقط عليها من قطرات الندى، جبال تُطلُّ أبداً على بحار ليس لها شطآن، بحار تقلق، جيَّاشة بأمواجها إلى سماوات من لهب، وبحيرات تسيح مياهها بلا حدود، مياهها رهوة، مياهها ساكنة بصقيعها وبما تدلى فوقها من رقائق ثلجيَّة.

في البحيرات التي امتدَّت هكذا بمياهها المنعزلة المتوحّدة الميتة، مياهها الكئيبة، الكئيبة والباردة بما تدلى فوقها من رقائق ثلجيَّة، إزاء الغابات الرماديَّة وبجوار المستنقع الذي يسكنه الضفدع والورل، بجوار البرك الآسنة والبحيرات حيث تسكن الغيلان. هي من أكثر البقاع بشاعة، وفي كلّ ركن أكثر تعاسة، هناك يبهت المسافر بمعاودة ذكريات عهد غابر، ذكريات لُفَّت كلُّ واحدة منها في ثوب ومضت كأنَّها أشباح متنهدة فزعة، مضت إلى جوار الرحالة بأردية بيضاء لأصدقاء أسلمناهم منذ عهد بعيد في أسى إلى الأرض والسماء.

بالنسبة إلى القلب الذي ينطوي على آلام شتى، هي منطقة سلام وهدوء، بالنسبة إلى الرُّوح التي تسري بين الظلال، هي ـ آه (إلدورادو! Eldorado) لكنَّ المسافر الذي يرتحل عبرها لا يستطيع ولا يتجاسر على اعتبارها مفتوحة. فإنَّ السحري لا يبدو للأعين الإنسانيَّة الضعيفة التي ليست عشواء بصفة نهائيَّة، هكذا يحب ملك المنطقة الذي دافع عنها ورفع من شأنها، وكذلك الرُّوح المهتمة التي مرَّت منها، لا تتأملها إلا عبر مرايا مظلمة.

عبر طريق مظلم موحش لا يسكنه إلا شياطين، يوجد بينهم وثن يُسمَّى الليل، يسود منتصباً على عرش أسود، كنت قد همت على وجهي قبل أن أعود مؤخراً من هذه المنطقة القصيَّة الموحشة.

6. الأجـراس

أنصتْ إلى المركبات الجليديَّة ذات الأجراس، أجراس فضيَّة، أيّ عالم ممراح تتحدَّث عنه ألحانها؟ وكيف تَرنّ، ترن، ترن في دجى الليل الثلجي! بينما النجوم التي تتلألأ في أنحاء السماء كأنَّها تومض لعينيك زهواً من فورة الانشراح: هيَّا، نَصُنْ وقتنا بشيء من السجع المسحور، مع الرنين الذي يتفجَّر من موسيقا الأجراس (الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس) من صلصلة الأجراس ورنينها.

أنصتْ إلى أعراس الأجراس العِذاب، الأجراس الذهبيَّة، أيّ عالم من البهجة يُنبئ به تناغمها! عبر هواء الليل الدافئ، وكيف تعزف بهجتها عبر كلّ الأنحاء، من تلك النغمات الذهبيَّة المذابة في تناغم! أيّ أنشودة نديَّة تتردَّد إلى تلك الحمامة التي تصغي وهي تحتضن القمر! آه، أيّة أصوات رنَّانة هذه التي تتدفق منها تلك الأهازيج الهائلة؟ وكيف تنداح؟ وكيف تسكن في المستقبل؟ وكيف تتصوَّر النشوة التي تدفع إلى اهتزاز ورنين الدقات المنبعثة من تلك الأجراس (أجراس، أجراس، أجراس، أجراس، أجراس، أجراس) إلى إيقاع وصلصلة الأجراس!

أنصت إلى ضربات الأجراس المنذرة القويَّة ـ الأجراس البرونزيَّة! أيّة قصَّة من الفزع تنقلها الآن في زحمة الضوضاء إلى مسمع الليل المذعور، كيف تصرخ في هلع وتبعث رعباً لتتكلم؟ إنَّها لا تملك إلا الصراخ وحده، مع النغمة النشاز في تردُّدها الصاخب طلباً لرحمة النار، في عتاب حاد مع النار الصماء المسعورة، قافزة إلى أعلى الأعلى برغبة يائسة وسعي ثابت العزم على أن تجلس الآن، أو لا تجلس أبداً بجانب القمر شاحب الوجه. آه! يا لتلك الأجراس (الأجراس، الأجراس). أيّة قصَّة يتحدث عنها هولُها عن اليأس! كيف ترنّ وتصلصل وتزمجر! وأيّ رعب تسكبه في قلب الهواء النابض! إنَّ الأذن تعي جيداً رنين الأجراس، وكيف يفيض الخطر ويشتدّ، والأذن ما زالت ترينا بوضوح، في زحمة الصخب والمشاجرة، كيف يتلاشى الخطر أو يزيد، في وهنه أو جلبته، عند غضب الأجراس. عند صخبها أو تداعي رنَّاتها.

أنصت إلى قرع الأجراس ـ الأجراس الحديديَّة! أيّ عالم من التأمُّل الرصين يتواءم مع لحنها المنفرد! في سكون الليل حيث نرتعد هلعاً من الوعيد السوداوي لنغمتها. إنَّ كلَّ صوت يتردَّد من الصدأ بداخل حبالها هو نواح، والناس ـ الناس ـ هؤلاء الذين يسكنون في برج الأجراس وحيدين، أولئك الذين يقرعون هذه النغمة المبحوحة، يشعرون بالمجد وهم يدحرجون حجراً فوق قلب الإنسان، فلا هم رجال ولا هم نساء، ولا هم حيوان ولا هم بشر، إنَّهم غيلان: ومليكهم هذا، يقرع ويدور (يدور، يدور) يدور منشداً أنشودة النصر خارج الأجراس! وصدره السعيد يهتزُّ مع أنشودة انتصار الأجراس! ويرقص ويرقص ويصيح معلناً الموافقة (الموافقة، الموافقة) في إيقاع قديم مع خفقان الأجراس (الأجراس، الأجراس، الأجراس) مع أنين الأجراس. هيَّا بالموافقة (الموافقة، الموافقة) وهو يصدر دقاته في إيقاع سعيد قديم، مع تدويم الأجراس (الأجراس، الأجراس، الأجراس) مع دقات الأجراس (الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس، الأجراس) مع نواح وتحسّر الأجراس.

7. الغـراب

في ليلة ظلامها موحش، بينما كنتُ تعباً أتأمل في كُتب غريبة طريفة. كنتُ أبحث عمَّا فيها من معرفة منسيَّة، ولمَّا أوشكتُ على النوم إذا مَن يقرع بلطف باب غرفتي. لعله أحد الزائرين لا ريب.

تذكرتُ أنَّ ذلك حدث في شهر ديسمبر البارد حيث إنَّ كلَّ جذوة تُحتضر في خفوت راسمة ظلها على الأرض. أذكر أنَّني تمنيت بحرارة شروق الصباح، لكنْ عبثاً ما كنت أحاول أن ألتمس في كتبي أن أجد حداً لما في النفس من أسى على فقدان «لينور»، تلك الغادة النادرة ذات الجمال الباهر، تلك التي تدعوها الملائكة «لينور». تلك التي لم يعد اسمها متردّداً على مدى الدهور.

كان حفيف الأستار الأرجوانيَّة حزينا ومُبهماً. كان يملأني برعب عنيف لم أشعر به من قبل أبداً، فقد جعلني أقف لأهدِّئ من دقات قلبي. أخذت أردّد: «لعله أحد الزائرين يرغب في الدخول إلى غرفتي. لعله أحد زوَّار الليل، هو ذلك ... ولا شيء غيره».

تبدَّدت هواجسي فشعرت بأنَّ نفسي أقوى من ذي قبل. ودون أدنى تردُّد قلتُ: «يازائري أكنتَ رجلاً أو امرأة، إنَّني ألتمس منك المعذرة، ذلك أنَّني كنتُ في غفوة وأنت تطرق بابي بكلّ لطف وبطء شديدين، وما سمعتك». هنا فتحتُ الباب على مصراعيه، فلم يواجهني غير الظلام ولا شيء غيره.

رحتُ أحدِّقُ مليَّاً في ذلك الظلام طويلاً، مرتاباً، وخائفاً، ومتشكّكاً، وحالماً أحلاماً لم يجرؤ أحدٌ من البشر أن يحلمها البتة. لكنَّ الصمت ظلَّ جاثماً ولم تُبدِ السكينة أيَّة حركة. كانت الكلمة الوحيدة المهموس بها هي كلمة «لينور!»، أنا الذي همستُ بها وردَّدها الصدى بدوره «لينور! ...». ذلك ما كان بالضبط، ولا شيء غيره.

عدتُ إلى غُرفتي ونفسي تحترق بين أضلعي. وبعد هنيهة سمعتُ طرقاً أقوى قليلاً من السابق فقلت: «دون شك ولا ريب، إنَّ هنالك كائناً ما عند خصاص نافذتي، لذلك عليَّ أن أستطلع الأمر، وأبحث عن هذا السر، كي يهدأ خفقان قلبي عند اكتشاف هذا السر». إنَّها الريح ولا شيء غير الريح.

وإذْ فتحتُ النافذة على مصراعيها، فوجئتُ بغراب وقور الهيئة كغربان العصور السالفة، يقتحم الغرفة وحفيف أجنحته مضطرب. لم ينحنِ لي ولو أقلَّ انحناءة، ولم يقف وينتظر لحظة واحدة، بل تقدَّم في جلال واحتلَّ مكاناً له عند باب غرفتي، فوق تمثالٍ نصفيٍّ للإله (بلَّاس Pallas)، تماماً عند باب غرفتي، حيث جلس جلسةً مطمئنة، ولا شيء غير ذلك.

وفي هذا الوقت، أحال هذا الطائر الأبنوسيُّ بوقار هيئته وجفاء منظره خيالي الكئيب إلى ابتسام، فصحتُ به: «إنَّك برغم ريشك المنتوف، فأنت بالتأكيد غير جبان ولا شبح مخيف، أيُّها الغراب العتيق المسافر التائه البعيد عن شواطئ الليل، خبِّرني عن اسمك السيادي في عالم الظلام والبحار». فأجاب الغراب: «لن يكون ذلك أبداً».

لقد دهشت كثيراً من أنَّ هذا الطائر الدميم يُجيبني بمثل هذا الوضوح، حتى وإن لم يكن لجوابه معنى ذو صلة بالسؤال. إذ يجب أن نعترف بأنَّه لم يُقدَّر لإنسان حيّ أن يرى طائراً فوق باب غرفته، أو حيواناً فوق تمثال نصفيٍّ منحوت فوق غرفته، يزعم أنَّه طائر: «لن يكون ذلك أبداً».

لكنَّ الغراب ظلَّ جاثماً فوق التمثال الصامت، ولم يتفوَّه إلا بهذه الكلمة، كما لو أنَّه أفرغ روحه كلها في هذه الكلمة وحدها ولم يضف عليها المزيد، ولم يحرّك ريشه إلى أن سمع صوتي فيما يشبه الهمهمة: «لقد رحل عنّي من قبل أصدقاء آخرون، وهو سوف يرحل عنّي في الغد كذلك، مثلما رحلت عنّي من قبله آمالي الواسعة». حينئذٍ قال الغراب: «لن يكون ذلك أبداً».

ارتعدت فرائصي من هذا الجواب الذي عكَّر صفو السكون من حولي، فقلتُ: «لا ريب أنَّ ما نطق به هو كلّ ما تلقاه مقهوراً عن سيِّد أحاقت به شتى المآسي والكوارث، إلى حدّ أن عبرت أغانيه عن فكرة أساسيَّة واحدة أحالت آماله إلى أناشيد فاجعة وسوداويَّة فرضت عليه ألحانها تكرار تلك العبارة: «لن يكون ذلك أبداً».

لكنَّ الغراب ظلَّ على حاله وحمل نفسي الحزينة على الابتسام، قرَّبتُ في الحال مقعداً أمام الطائر والتمثال والباب، وألقيتُ بنفسي على المقعد الوثير، وانشغلت بترتيب هواجسي الواحد منها تلو الآخر متسائلاً عمَّا يمكن أن يكون هذا الطائر العرَّاف القديم، وعمَّا عساه يقصده، وهو الطائر الكئيب البشع المشؤوم النحيف، وهو العرَّاف القديم، بذلك النعيب: «لن يكون ذلك أبداً».

لبثتُ مستغرقاً في الظنّ والتخمين دون أن أفوه بكلمة واحدة إلى الطائر اللعين الذي اخترقت مقلتاه الناريتان أعماق قلبي، وعلى أكثر من هذا الشكل عاودتُ التخمين ورأسي مستريح على مخمل المسند الذي يُشعُّ عليه ضوء المصباح. هذا المخمل البنفسجي اللون الذي لم تعد حوريتي «لينور» تضع الرأس عليه أبداً، آه! «لن يكون ذلك أبداً».

خُيِّل إليَّ حينئذٍ أنَّ الهواء في هذا المكان أصبح أكثر ثقلاً ممَّا كان عليه سابقاً حين عطرت جنباته مباخر غير مرئيَّة، تحرّكها ملائكة يرنُّ وقع خطواتها على بساط أرض الحجرة، هتفت: «أيُّها الشقي، إنَّ ربك أرسل إليك هؤلاء الملائكة ليعزِّيَكَ في موت «لينور»، بل هيَّأ لك شراباً سحرياً فيه الراحة والسلوان من كآبتك وذكرياتك عن «لينور»، فعُبَّ من هذا الشراب الطيب، وانسَ هذا الحبَّ المفقود، وإذا الغراب يصيح: «لن يكون ذلك أبداً».

قلتُ: «أيُّها الرسول، يارسول الشر!: «سيَّان عندي أكنتَ طائراً أو شيطاناً رجيماً أو كنت مرسلاً من لدن أرواح الغواية أو قذفت بك قوَّة العواصف إلى الشواطئ، أيُّها الطائر المنبوذ رغم عدم فقدانه جموحه بتلك الأرض المهجورة المسحورة، وبتلك الدار التي يقطنها شبح الرعب. أخبرني بالحقيقة، إنّي أتوسَّل إليك، هل هناك لي من دواء في أرض «جلعاد»؟ أخبرني، فإنَّني أتوسَّل إليك. فأجاب الغراب: «لن يكون ذلك أبداً».

ثم قلتُ: «يارسول الشقاء، مهما كنت طائراً أو شيطاناً رجيماً. بحقّ تلك السماء التي تُظلنا، وباسم الإله الذي يعبده كلٌّ منا، أخبر هذه النفس المثقلة بالحزن إن كانت تستطيع في يوم من الأيام أن تعانق في جنَّة النعيم امرأة حسناء طاهرة تدعوها الملائكة باسم «لينور»، وأن تعانق امرأة أبهى من البهاء نفسه تدعوها الملائكة: «لينور» فصاح الغراب: «لن يكون ذلك أبداً».

وهتفتُ وأنا واقف: «لتكن هذه الكلمة علامة على افتراقنا. أكنتَ طائراً أو شيطاناً». عُد من حيث أتيت، إلى العاصفة وشاطئ الليل البهيم. لا تترك ريشة سوداء واحدة تذكاراً لتلك الكذبة التي فُهْتَ بها بنفسك. دعني، لا تُعكِّر صفاء وحدتي، دَعِ التمثال المنحوت مرابطاً فوق بابي، ولْتَنْزَعَنْ منقارك اللعين من شغاف قلبي. أبعدْ شبحك المخيف عن بابَي!». فأجاب الغراب: «لن يكون ذلك أبداً».

ظلَّ الغرابُ جاثماً دون أن يرفَّ له جناح. ظلَّ جاثماً على التمثال الشاحب للإله «بلَّاس» تماماً عند باب حجرتي وعيناه تعكسان نظرات شيطان يحلم، وضوء المصباح فوقه يُلقي بظله على الأرض. لم تعد نفسي تستطيع ـخارج دائرة هذا الظلّ الملقى على الأرض ـ أن ترتفع إلى العلاء. أبداً. لن يكون ذلك أبداً.

ثانياً: قصـَّة قصيـرة

لوحة بيضويَّة الشكل

لم يكن القصر الذي غامر خادمي وأدخلني فيه أو بالأحرى حملني إليه، وأنا مثخن بالجراح لأقضي به الليلة، سوى واحد من تلك المباني التي هي مزيج من الأبهة والكآبة. كان كلُّ شيء فيه يدلُّ على أنَّه قد هُجر مؤقتاً ومنذ وقت قصير فقط. وقد اتخذنا لنا مكاناً في حجرة من أصغر حجراته وأبسطها أثاثاً. كانت تقع في برج بعيد من البناية، وهي غنيَّة بالزخارف، وإن كانت تبدو قديمة وبالية. وقد غُطيت جدرانها بالسجاد وزُينت بالعديد من شعارات الأمجاد من مختلف الأشكال، إلى جانب عدد كبير من لوحات التصوير الحديث الجميلة في إطارات مذهبة بالغة الروعة.

وقد تركَّز اهتمامي في هذه اللوحات المعلقة وفي الفجوات المتعدّدة بالجدران، التي كانت من مستلزمات التصميم الهندسي الغريب لذلك القصر.

وربما كان ذلك الاهتمام البالغ يرجع لما كنت أشعر به عندئذٍ، وكأنّي أكاد أغيب عن وعيي.

ولذلك طلبت من «بدرو» أن يغلق نوافذ الحجرة (وكان الليل قد أرخى سدوله)، وأن يشعل الشمعدان المجاور للسرير، وأن يزيح الستائر السميكة من المخمل الأسود التي تحيط بالسرير.

كنت أريده أن يفعل ذلك بسرعة حتى أخلو إلى نفسي، إن لم يكن للنوم، فعلى الأقل لكي أتأمَّل هذه اللوحات، وأتصفَّح كتاباً صغيراً وجدته على الوسادة فيه تقييم وشرح لهذه اللوحات.

وأخذت أقرأ وأقرأ، وأحدق في اللوحات بشدَّة أكثر فأكثر ... ومرَّت الساعات بسرعة، وانتصف الليل. وكان وضع الشمعدان يضايقني فمددت يدي بصعوبة، بدلاً من أن أوقظ خادمي النائم، ونقلت الشمعدان حيث يلقي ضوءاً أكثر على الكتاب.

ولكنَّ نقل الشمعدان أتى بأثر غير متوقع... فقد سقطت أضواء الشموع (وكانت كثيرة) على ركن من الحجرة كان يكتنفه من قبل ظلّ كثيف لأحد أعمدة السرير... ورأيت في الضوء المشرق لوحة لم أنتبه إليها من قبل.

كانت صورة فتاة لم تكد تكتمل أنوثتها، وما إن وقع بصري عليها حتى أغمضت عيني بسرعة... ولم أدرِ أول الأمر لماذا فعلت ذلك، ولكنّي أخذت أفكّر، وأنا مغمض العينين، لماذا أغمضتهما.

كانت حركة غير إراديَّة لكسب الوقت للتفكير (لكي أتأكَّد من أن بصري لم يخدعني) ولكي أهدأ وأعدَّ نفسي لتأمُّل اللوحة على نحو أكثر تعقلاً وثباتاً.

وليس من شك الآن في أنّي كنت على حق، فإنَّ الضوء الذي ألقته الشموع على هذه اللوحة كان يبدو وكأنَّه يمزق الغيبوبة الحالمة التي استولت على مشاعري، ويدفعني مرَّة واحدة إلى اليقظة.

كانت اللوحة كما قلت لفتاة صغيرة، وكانت نصفيَّة للرأس والكتفين فقط، على طريقة سولِّلي، وقد ذابت الذراعان والصدر وحتى أطراف الشعر في الظلًّ العميق الذي يحيط بها.

وكان الإطار بيضوي الشكل مذهباً وغنياً بالزخرفة، ومن الناحية الفنيَّة لم يكن هناك ما هو أجمل من اللوحة نفسها. غير أنَّه من غير الممكن أن تكون روعة العمل الفني أو جمال الوجه الساحر هو الذي حرَّك مشاعري بغتة بمثل هذه الشدَّة.

ومن غير الممكن بالأحرى أن يكون خيالي، وقد كادت تأخذني سنة من النوم، قد جعلني أتوهَّم أن الصورة لشخص حي.

وإذ كنت أفكّر في كلّ ذلك مضت ساعة (على ما أظنُّ) وأنا متكئ على السرير وبصري مثبت على اللوحة.

وأخيراً، وقد أدركت السرَّ الحقيقي لتأثيرها، رقدت مرَّة ثانية على السرير.

لقد وجدت سحر اللوحة في التعبير المطابق للحياة تماماً، والذي هزَّ مشاعري بشدَّة أوَّل الأمر، ثمَّ صار رفيقاً حتى ألفته نفسي.

وبكلّ تأثر أعدت الشمعدان إلى وضعه السابق... برعب عميق مهيب، وإذ صار مصدر تأثري بعيداً عن سبب اضطرابي العنيف، أخذت بحرارة وشوق الكتاب الذي يشرح اللوحات ويقصُّ تاريخها، وبحثت عن الرقم الذي تحمله اللوحة ذات الإطار البيضوي، ثمَّ قرأت عنها هذه القصة الغامضة الغريبة:

«كانت فتاة نادرة الجمال... تفيض حيوية ومرحاً. وما أتعس تلك الساعة التي رأت فيها الرسام وأحبته ثمَّ تزوجته! كان حادَّ الطبع، صعب المراس، شديد الاهتمام بعمله، عاشقاً لفنه... أمَّا هي فكانت ذات جمال نادر، مرحة، كلها إشراق وابتسام، في خفَّة الغزال الصغير، تحبُّ كلَّ شيء، إلا شيئاً واحداً كانت تكرهه... هو الفن، الذي كان ينافسها...، لم تكن تكره سوى اللوحات والريش والأقلام، وغيرها من أدوات الرسم التي تحرمها من رؤية وجه حبيبها.

وكان شيئاً مفزعاً للغاية بالنسبة إليها أن تسمع من زوجها الفنان أنَّه يريد أن يرسم لها صورتها... ولكنَّها كانت وديعة ومطيعة، فجلست في استسلام أسابيع عديدة في إحدى حجرات القصر العالية، التي يكتنفها الظلام فلا يبدّده إلا شعاع يسقط من أعلى على القماش الباهت الذي يرسم عليه الفنان... وقد كان يمنح كلَّ قلبه لعمله الذي استمرَّ ساعة بعد أخرى ويوماً بعد يوم... وكان شديد المراس، حاد الطبع، عابساً، تائهاً في خيالاته... ولذلك لم يستطع أن يدرك أنَّ الضوء الشاحب الذي كان يشقُّ الظلام في تلك الحجرة كان يحطم روح زوجه ويضني صحتها... وقد كانت تذوي... وهو وحده الذي لا يشعر بها... ومع ذلك كانت دائماً تبتسم دون أن تشكو، فقد كانت ترى الفنان (وهو ذو شهرة فائقة) يجد لذة شديدة في عمله، وقد ظلَّ يوماً بعد يوم يرسم هذه التي يحبها كثيراً، وظلت هي تزداد ضعفاً على مرّ الزمن.

والحق أنَّ من رأوا اللوحة عندئذٍ قالوا إنَّها معجزة، وإنَّها لا تدلُّ على عظمة الفنان فحسب؛ بل على حبّه العميق لتلك التي صوَّرها بكلّ ذلك الإعجاز.

وأخيراً كاد يفرغ من عمله. ولم يكن يسمح لأحد أن يدخل عليه الحجرة، فقد اشتدَّت حميته للعمل، ولم يعد يحوّل عينيه عن اللوحة إلا نادراً، حتى لم يعد ينظر إلى وجه زوجته... ولم يدرك أنَّ الألوان التي يضعها على القماش لم تكن سوى قطرات الدم من خدّي تلك الجالسة إلى جواره.

ومرَّت أسابيع عديدة... ولم يبقَ عليه لإنهاء اللوحة سوى بضع لمسات بالفرشاة حول الفم وفوق العينين... وكانت روح زوجه عندئذ تشرق وكأنَّها شعلة مضيئة... وأخيراً انتهى الفنَّان من لمسات الفرشاة، ووقف لحظة مبهوراً أمام العمل الذي أنجزه...

وفي تلك اللحظة، وبينما كان يحدّق في اللوحة، تملكته رعدة شديدة، وشحب لونه، وصاح بأعلى صوته: «إنَّها الحياة نفسها!».

والتفت فجأة ليرى حبيبته... لكنَّها كانت قد ماتت».

للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا

ـ اعتمدنا في ترجمة القصائد والقصَّة القصيرة على المجلد الذي يضمُّ أعماله الشعريَّة والقصصيَّة والنقديَّة المترجمة إلى الفرنسيَّة:

EDGAR ALLAN POE

)Contes - Essais - Poèmes(

Editions Robert Laffont, S.A, Paris, 1989

[1]- يتفكرون العدد11