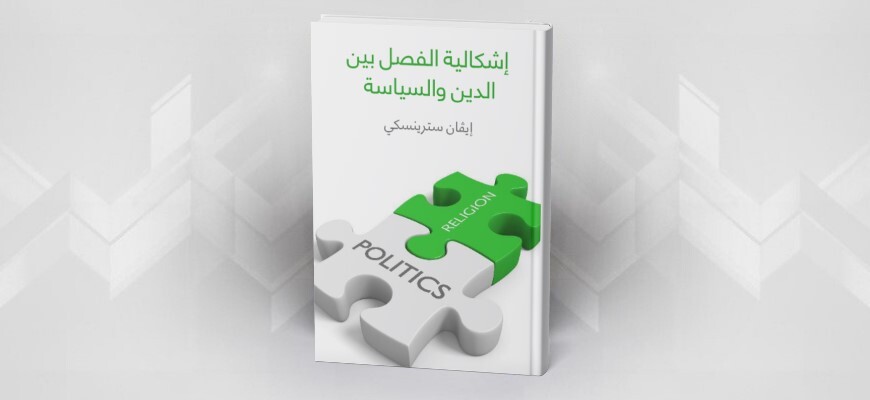

إشكالية الفصل بين الدين والسياسة إیفان سترينسكي، ترجمة عبد الرحمن مجدي

فئة : قراءات في كتب

إشكالية الفصل بين الدين والسياسة

إیفان سترينسكي، ترجمة عبد الرحمن مجدي

سياق موضوع الكتاب

تُعدّ العلاقة بين الدين والسياسة من أبرز المواضيع التي شغلت النقاش العام في العالم العربي والإسلامي منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهنة. هذا الجدل لا يقتصر على النخب المثقفة، بل يتغلغل في عمق الوعي الجمعي، ويعكس إشكالات معرفية ومنهجية ذات صبغة عالمية. فقد شهدت أوروبا نفسها نقاشات مريرة حول طبيعة الدولة؛ هل ينبغي أن تكون تحت سقف الدين وتتحكم فيها الكنيسة، أم تحت سقف السياسة وتكون السيادة للدولة في تدبير شؤون المدينة والناس؟

بعد مخاض عسير، خلصت أوروبا إلى نموذج معرفي تجلى في فصل السلطات، حيث أصبح للدين مجاله الخاص وللسياسة مجالها. تجسد هذا الفصل في فكرة العلمانية التي ظهرت في أوروبا كحركة فكرية وسياسية خلال عصر النهضة والإصلاح الديني، وتطورت بشكل ملحوظ خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين.

مع انفتاح أوروبا على العالم، خاصة بعد النصف الأخير من القرن التاسع عشر، والذي كان انفتاحًا عسكريًّا وثقافيًّا، شهد العالم الإسلامي تحولات ثقافية واجتماعية عميقة. اتسمت هذه التحولات بجدل كبير بين تراثه الأصيل والحاضر الذي يحمل نماذج فكرية غربية للحياة تحولت إلى نموذج عالمي. في هذا السياق، تشكلت بذرة مشكلة العلاقة بين الديني والسياسي في العالم الإسلامي. هناك من يسقط على التاريخ الإسلامي نفس الظروف التي مرت بها أوروبا، وبهذا ينظر إلى الدين والتجربة الدينية بقالب موحد لا يختلف سواء في أوروبا المسيحية أو العالم الإسلامي. كما ينظر إلى مختلف الملوك والسلاطين في التاريخ الإسلامي، نفس النظر التي ينظر بها إلى ملوك وحكام أوروبا في القرون الوسطى، هذه النظرة تختزل تاريخ الشعوب والحضارات، وتنظر إليه من خلال مرآة المركزية الغربية. في المقابل، هناك طرح آخر لا يأخذ بالاعتبار مختلف التحولات التي أصبحت عالمية اليوم، والتي ساهمت فيها أوروبا بقدر كبير. هذا الطرح ينحصر في نقد المفاهيم والقراءات التراثية التي تنظر إلى علاقة الدين والسياسة نظرة جامدة، وهي نظرة تسقط الماضي على الحاضر. فالعلاقة بين الدين والسياسة في نظر هذه القراءات هي علاقة متداخلة، لا تظهر معها حدود الفصل أو التباين بين الحقلين. وقد استغلت مختلف التنظيمات الإسلامية هذا المعطى على طول القرن العشرين، مطالبة بتطبيق الشريعة، مدعية أن الإسلام دين ودولة. فالإسلام في نظرها لا يقبل أي شكل من أشكال تنظيم العلاقة بين الديني والسياسي، فالدين في نظرها هو السياسي والعكس صحيح، على غرار ما ادعته جماعات مثل "داعش" التي أعلنت "الدولة الإسلامية" بين عامي 2014 و2017م.

قد يظن البعض أن الدين مغيب بالكامل في مختلف النظم العلمانية في الغرب، إلا أنه حاضر بشكل أو بآخر. فالدين له حضوره في مختلف المجالات الاجتماعية داخل المجتمع، كما له تأثيراته ودوافعه غير المباشرة في كثير من المواقف. فإن سألت أحدًا في العالم الغربي "ما هي هوية أوروبا؟"، سيكون الجواب بشكل عفوي: "أوروبا المسيحية". صحيح أن هذا الجواب في سياق الثقافة العلمانية لا يهدف إلى إقصاء وتغييب الأقليات الأخرى، لكنه جواب يختزل من ورائه سؤال الانتماء إلى هوية دينية، وهي المسيحية التي تشبعت بروح العلمانية التي تحث على التعددية الدينية. لا شك أن مسيحية القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ليست هي مسيحية القرون الوسطى. وهي مسألة تدفعنا إلى التفكير حول طبيعة استثمار قيم العلمانية، بكونها فصلًا وتنظيمًا لمجال كلّ من الدين المتعالي والسياسي اليومي والنسبي، في خدمة الإسلام. ونحن عندما نتحدث هنا عن الإسلام، فإننا نلامس مجال تدين الأفراد والجماعات بما يتوافق مع محيطهم الحضاري، ولا نقصد المساس بنص الإسلام المحفوظ في القرآن الكريم.

نحن اليوم أمام اتجاهات منغلقة في قراءات جدل الديني والسياسي في العالم الإسلامي. فإما أنها غارقة في إسقاط النموذج والتاريخ الأوروبي على تاريخ وثقافة الأمة العربية والإسلامية، أو أنها منغلقة في قراءة ماضوية لا تراعي شروط التحولات الحضارية والمعرفية في واقعنا المعاصر. أما تلك الاتجاهات التي تنطلق من الذات في قراءتها للماضي وللحاضر، مستفيدة من مختلف المشارب المعرفية سواء في التجربة التاريخية أو في مختلف التجارب الحضارية بما فيها الحضارة الحديثة، فهي لم تتسع بالقدر الكافي لتخلق منها تيارًا واسعًا له تأثير حقيقي على وعي عموم الناس. فلا تزال النظرة الأيديولوجية هي السائدة، سواء تلك التي تدعي خدمة الإسلام والمسلمين، والمتمثلة في التيارات الدينية، أو تلك النظرة التي تتدرع بالحداثة والتقدمية. وعلى ضوء هذا الانقسام الأيديولوجي في النظرة لعلاقة الديني بالسياسي، تتم مناقشة قضايا حيوية كقضايا المرأة والفن والاقتصاد، مما يعكس جمودًا في التفكير وغيابًا للمقاربات المتوازنة.

أمام هكذا تضخم أيديولوجي نحن في حاجة لتعريفات معاصرة لكل من مفهم الدين، ومفهوم السياسة، ومفهوم العلمانية ومفهوم العقلانية؛ لأن تجديد المفاهيم في حد ذاته هو تجديد للفكر والنظر، ونذكر هنا بما قام به المفكر المغربي عبد الله العروي في سلسلة الكتب التي أصدها بهذا الصدد. في هذا السياق، تأتي أهمية هذا الكتاب الذي اعتنى بسؤال إعادة تعريف كل من العلم والدين... صحيح بأن هذا الكتاب المعنون: إشكالية الفصل بين الدين والسياسة، لمؤلفه إیفان سترينسكي. لا يناقش مختلف الإشكالات التي تطرقنا إليها وهي إشكالات تخص العالم الإسلامي بدرجة أولى، لكن الكتاب يناقشها بشكل غير مباشر، كما أنه يحيي فينا جانب النقد والتحليل لمختلف المواضيع والمسلمات التي نسلم بشأنها، أو ننظر إليها من زاوية نظر واحدة.

موضوعات الكتاب

"الدين والسلطة والسياسة؛ أفكارٌ ونُظُمٌ محمَّلة بقدرٍ كبيرٍ من المعاني المتراكمة على مدار التاريخ، وغالبًا ما تُوضَع لها تعريفاتٌ - سواءٌ على نحوٍ مُنصِف أو جائر - في إطار هذه السياقات التاريخية والاجتماعية. في هذا الكتاب المثير للفكر، يُقدِّم إیڤان سترينسكي تحليلًا للمفاهيم والتأثيرات المحورية للدين والسياسة والسلطة، كما يُقدِّم إطارًا نظريًّا جديدًا نرى من خلاله ما تَعْنِيه هذه المفاهيمُ والتأثيراتُ في المجتمع المعاصر. يطرح المؤلفُ رؤيةً نقديةً للنظرة الدينية والسياسية لمفكِّرين مثل طلال أسد وميشيل فوكو، ويتجاوز النظريةَ إلى تطبيقِ إطاره الفكري على عددٍ من قضايا الواقع ليُقدِّم لنا رؤًى كاشفة. يمتاز الكتاب بالعمق والتشويق، ويُقدِّم إسهامًا مهمًّا، ومبتكرًا إلى حدٍّ كبير، ليساعدنا على استيعاب تلك المفاهيم، كما يحاول تغييرَ نظرتنا التقليدية للسياسة والدين"[1] وقد جاءت موضوعات الكتاب كالتالي: عندما يتدخل الدين في السياسة استقصاء مفهوم الدين/ استقصاء مفهوم السلطة/ استقصاء مفهوم السياسة/ اختبار استقصاءات «الدين» و«السلطة» و«السياسة»

تعريف الدين: ستة قوالب شائعة

قدم إیفان سترينسكي ستة قوالب لمفهوم الدين،[2] [الفصل الثاني من الكتاب] "أول وثاني تلك القوالب فهما زوجان من الفرضيات، كلٌّ منهما يعتبر الانعكاس أو الوجه الآخر لنظيره. فالقالب الأول يعتبر الدين بالضرورة وبحكم التعريف خيرًا، والثاني في المقابل يعدّ الدين شرًّا على الدوام." وهذه النظرة يغلب عليها الانجراف نحو مختلف التصورات والمسلمات الجاهزة، التي يحضر فيها الفهم الأيديولوجي مع أو ضد، دون البحث في أفاق أخرى للتفكير.

"وفي ضوء الافتراض الأول يميل الناس إلى «إعفاء» الدين من اللوم على أي شر يقع تقريبًا؛ مثل: الحرب، والعنصرية، وعدم التسامح، ومعاداة السامية، والإرهاب وغير ذلك. وقد اعتادت آذاننا على الحديث المستمر عن أن «الدين» خير، لكنه أحيانًا ما «يُسرق» أو «يُستغل» من قِبل المتطرفين السياسيين فيما يرتكبونه من شر. أما الشعارات التي تنادي بأن كل الأديان هي «أديان سلام»، وأن الدين ما هو إلا ضحية «استغلال» السياسيين الأشرار، فهي صور مختلفة من هذه الفرضية. وأصحاب الفرضية الثانية ما هم إلا على النقيض من الأولى، فهم يرون أن الدين يقع عليه اللوم في كل — أو جُل — الشرور التي تحدث."

ويشكل القالبان الثالث والرابع زوجين على نفس الشاكلة، لكنهما يتكاملان ولا يتعارض أحدهما مع الآخر؛ ففي هذه الحالة يفترض معظم الناس أن الدين - بخلاف ما سبق - مسألة معتقدات بالأساس (وكذلك مسألة مشاعر أو «تجارب») وليس مسألة شعائر أو ممارسات دينية. هذا التعريف للدين بأنه المعتقد تكمله الفكرةُ التي تنص على أن تلك المعتقدات والمشاعر والتجارب المكونة للدين تتمحور - في الافتراض الرابع - حول الاعتقاد المركزي بوجود الرب. وإن وجَد ممثلو هذا النوع من الدين أمامهم أي «أديان» أخرى تمثل الشعائر فيها والممارسات والوحدات الاجتماعية الخاصة وغيرها من صور التجسيد الأخرى مثل الأعمال الفنية والمعمارية جزءًا محوريًّا؛ فهم يتحفزون للهجوم بكل قوة. وفي هذه الرؤية المعتَنَقَة، فإن الشعائر والممارسات وما يشبهها ليست إلا «صورًا سطحية» لا معنى لها ولا حياة بها إلا نتيجة للمعتقدات والمشاعر والمشاهدات التي تقوِّمها وتحرِّكها.

أما خامس وسادس القوالب غير المدروسة، فيَنْبُعان في العادة من الافتراضات التي هي محل الجدل بالفعل، فبالنظر إلى أن المعتقدات والمشاعر والتجارب تميِّز الدين، وبالنظر إلى أنها مسائل خاصة «روحية»، فإن القالب الخامس يعتبر الدين أمرًا خاصًّا أو مسألة شخصية جدًّا

وبذلك، فإن الدين في جوهره -وبحسب القالب السادس -مستقل عن السلطة والسياسة؛ حيث إنهما من الأمور العامة المتجسدة الخارجية بطبيعتهما.

[1] إیفان سترينسكي، إشكالية الفصل بين الدين والسياسة، ترجمة عبد الرحمن مجدي، مراجعة هاني فتحي سليمان، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2016م (كلمة الغلاف)

[2] نفسه، الفصل الثاني من الكتاب