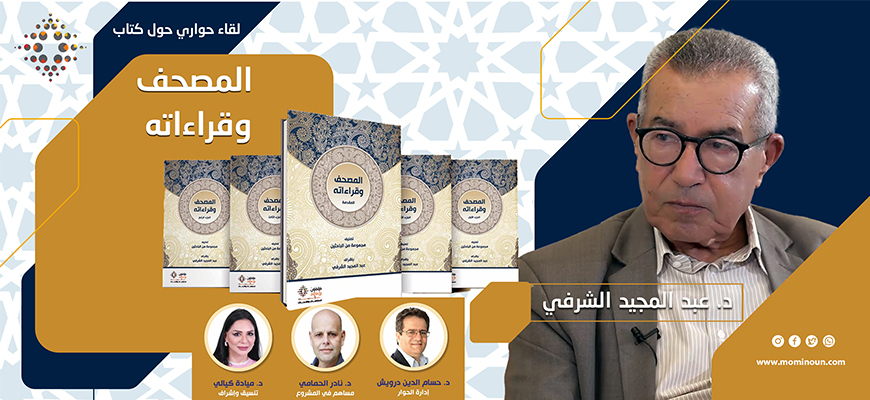

اللقاء الحواري الحادي عشر حول كتاب "المصحف وقراءاته" مع: د. عبد المجيد الشرفي و د. نادر الحمامي.

فئة : حوارات

اللقاء الحواري الحادي عشر حول كتاب "المصحف وقراءاته" مع:

د. عبد المجيد الشرفي و د. نادر الحمامي

مشروع "المصحف وقراءاته"، الصادر عن مؤمنون بلا حدود، ليس مجرد إصدار، بل حجر أساس لمكتبة قرآنية كاملة، أنجز بمنهج علمي مقاوم للانتقائية، وبروح جماعية ومؤسساتية، ليكون مرجعًا لا غنى عنه في تجديد الدراسات القرآنية.

تقديم وتنسيق: د. ميادة كيالي

حوار: د. حسام الدين درويش

كلمة د. ميادة كيالي:

مساء الخير،

لليوم التالي على التوالي، تستضيفنا تونس الخضراء في "بيت الحكمة"، هذا الصرح الأكاديمي العريق. وأنا سعيدة جدًّا بوجودي هنا ليومين متتاليين، وبلقائي نخبةً من أساتذة تونس الذين ساهموا في إنجاح مسيرة "مؤمنون بلا حدود". ولقاؤنا اليوم سيكون مع أستاذي الذي أعتزّ به وأحترمه، الدكتور عبد المجيد الشرفي، وصديقي العزيز الدكتور نادر الحمامي، وبالطبع مع صديقنا والمحاور الأساسي حاليًّا في "مؤمنون بلا حدود"، الدكتور حسام الدين درويش.

حديثنا اليوم سيكون عن كتاب "المصحف وقراءاته". ودعوني أهمس إليكم بشيء: لهذا الكتاب مكانة خاصة في ذاكرتي الشخصية؛ إذ تزامن صدوره مع تأسيس دار نشر "مؤمنون بلا حدود"، فكان باكورة أعمالنا، بعد جهد كبير سيتحدث عنه الأصدقاء المشاركون معنا. وقد كانت انطلاقة هذا العمل بعد مشاركتنا الثانية في معرض الكتاب ببيروت، حيث حصل الكتاب على جائزة أفضل إخراج. ومنذ ذلك الحين، انطلقت العديد من الدراسات والمشاريع التي توسعت حول هذا العمل. وأنا سعيدة لأن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" استطاعت أن تطلق عدّة مشاريع كبرى وتعمل عليها حتى ترى النور. وسنركّز اليوم على هذا المشروع تحديدًا؛ لأنه مشروع ممتد في الزمن، وله أهمية خاصة. فأهلًا وسهلًا بكم في "بيتكم"، بيت الحكمة الجميل، ويسعدني أن نتحاور معًا بهدف إلقاء المزيد من الضوء على مشروع "المصحف وقراءاته".

د. حسام الدين درويش:

شكرًا جزيلاً لكم، وشكرًا على قبولكم الدعوة إلى هذا الحوار.

كما كنا نتحدث قبل قليل، ورغم مرور ثمانية أعوام على صدور الكتاب، وربما عشرة أعوام على إنجازه، وقبل ذلك حتى على جمع مادته البحثية - إذ بدأ العمل عليه منذ عام 2010 - فإن الشكر ما زال واجبًا ومستحقًّا، بل ومناسبًا، لهذا العمل المهم جدًّا، والذي تكمن أهميته في كونه يسعى إلى أن يكون أساسًا لأعمال بحثية مستقبلية.

أبدأ هنا من نقطة انطلاق هذا العمل، أو من الفكرة التي أطلقت شرارته، كما ذكرتها أنت، دكتور عبد المجيد، في حديث سابق، وهي أن الدراسات العربية في هذا المجال كانت نادرة أو شبه منعدمة، مع هيمنة واضحة للدراسات الاستشراقية؛ إذ كان المستشرقون هم المختصون الرئيسون فيه. ونظرًا إلى ندرة الدراسات التي أنجزها باحثون في العالم الإسلامي، كان السؤال المطروح: ما الذي يمكن أن تقدمه دراسات إسلامية أو عربية أو مكتوبة باللغة العربية، مما لم يقدمه المستشرقون؟ وما الإضافة التي كان يسعى هذا المشروع إلى تحقيقها في هذا السياق؟

د. عبد المجيد الشرفي:

من الطبيعي، أن الاهتمام بالدراسات القرآنية لم ينقطع عبر التاريخ، لكن مثل هذه الدراسات كانت موجودة في المعاهد التقليدية العريقة مثل الزيتونة في تونس، والأزهر في مصر، والقرويين في المغرب، وحتى النجف وقم في إيران. كانت هذه الدراسات تكتفي باجترار ما هو موجود في المدونات القديمة من دون أيّ تفكير في هذه المادة الضخمة التي تراكمت عبر العصور.

المشروع الذي أردنا إنجازه كان يهدف إلى إتاحة المجال لهذا التفكير الجديد. فنحن نرى أن مجرد الاجترار والتكرار لا يخدم الفهم، لا سيما في ظل الحيرة التي يعيشها الشباب اليوم، وهم يستمعون إلى آراء متناقضة، وفي أغلب الأحيان تكون سطحية، وغير مبنية على أسس متينة. من هنا، رغبنا في أن تكون الدراسات القرآنية اليوم دراسات حديثة بالمعنى العلمي للكلمة؛ أي دراسات تاريخية، ونقدية، وموضوعية من دون تمجيد ولا تقليل من أيّ طرف كان.

في الحقيقة، اقتُرح عليّ هذا المشروع في بدايته من طرف زملاء يعملون معي في الجامعة. وعندما تشكل الفريق الأول لإنجاز المشروع، لم تكن الغايات واضحة تماماً، بل تبلورت مع مرور الزمن. لذلك، أولينا اهتمامًا خاصًّا بما يوجد من فروق بين المخطوطات. زرنا المخطوطات المحفوظة في القيروان وغيرها، وسافرنا حتى إلى اليمن للاطلاع على الرقوق الصنعانية الشهيرة، كما التقينا بالزميل الألماني المشرف على ترميم هذه الرقوق، والذي يملك نسخة كاملة منها.

كنّا على علم بأنّ فريقًا ألمانيًّا يشتغل هو أيضا على دراسة القرآن، لكن لم نكن نعلم بالضبط ماهية توجهاته، وكما هو الشأن بالنسبة إلى أيّ جهد علمي، لا بد أن يكون هناك تكامل، لا تعارض؛ لأن في التعارض مضيعة للوقت. لذلك، اتفقنا مع الفريق الألماني على عقد اجتماع، والذي تم فعلاً، فجرى تقسيم العمل بيننا، واتفقنا على أن يهتم الفريق الذي تشرف عليه "إنجليكا نويفيرثAngelika Neuwirth[1]"، بالمخطوطات فقط، نظرًا إلى الإمكانيات المالية والمادية التي تتوفر لديه لجمع هذه المخطوطات والاطلاع عليها في المكتبات المختلفة عبر العالم. أما الفريق التونسي، فقد ركز على ما كتب عن القرآن، سواء في ما يعرف بعلوم القرآن، ومن أشهر الكتب في هذا المجال "الإتقان" للسيوطي، و"البرهان" للزركشي، أو في كتب القراءات مثل القراءات السبع والعشر وغيرها.

اهتممنا كذلك بما ورد من قراءات مختلفة في كتب التفسير، بدءًا من الطبري بالخصوص، وصولًا إلى البيضاوي، وابن عطية، والرازي، وحتى بعض التفاسير الراهنة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق هذه التفاسير لا يزال عملًا ضروريًّا لم ينجز بعد. فعلى سبيل المثال، إذا تتبعنا قراءات الطبري، وما يختاره بصفته مفسرًا من قراءة، فإننا نلاحظ أن النص الذي يوضع في بداية تفسير الطبري لا علاقة له باختياراته هو، بينما المفروض عند التحقيق العلمي، أن يوضع هذا النص كما قرأه هو، لا كما هو موجود في المصحف المتفق عليه منذ عشرينيات القرن الماضي، والذي يستند إلى قراءة عاصم دون غيره. فهناك إذن مجال كبير للدراسة، ولهذا كان عملنا عمل فريقٍ كاملٍ، وليس عملاَ فرديًّا. أنا أشرفت عليه، ونسقت بين هذه الأعمال، ولكن الفضل الحقيقي يعود إلى كلّ الزملاء الباحثين الذين كانوا يعقدون جلسات دورية للنظر في النتائج التي يتوصل إليها كل باحث أثناء تجريده للمادة من المصادر المختلفة، سواء اللغوية أو التفسيرية أو الحديثية وغيرها.

د. حسام الدين درويش:

د. نادر، قد لا تكون الغاية من العمل واضحة منذ البداية، لكن المنطلق كان واضحًا تمامًا، هناك وفرة من الدراسات استشراقية، في مقابل ندرة الدراسات العربية، والسؤال الذ ي يمكن طرحه، هو: ما الإضافة التي قدّمها أو يمكن أن يقدمها هذا العمل، حتى نقول إن هذه هي غايته الحقيقية؟

د. نادر الحمامي:

فيما يخص المصحف وقراءاته، لم تكن الفكرة منذ البداية واضحة المعالم من حيث الأهداف. وهذا أمر طبيعي في كثير من المشاريع البحثية، حيث تتطور الرؤية تبعًا لتقدّم البحث وما قد ينتج عنه. أستعير هنا تعبيرًا معبّرًا: "كل بحث هو مغامرة منذ بدايته"، فقد نبدأ بفكرة ما، نعتقد أنها صائبة، لكننا أثناء البحث نكتشف ما لم يكن في الحسبان.

عندما انضممت إلى هذا الفريق، كان ذلك مباشرة في مطلع الألفية الثالثة، ولي مع هذا المشروع قصة خاصة. فعند انتهائي من بحثي لنيل شهادة الدراسات المعمقة، تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد الشرفي، وبعد أن اطمأن إلى جودة عملي، فاتحني في موضوع البحث حول المصحف وقراءاته، لما يتطلبه من جهد وبحث في المصادر، وهو ما كنت مستعدًّا له وقتها في مرحلة الشباب، حيث كان لدي حماس كبير للاطلاع والبحث. في تلك المرحلة، كانت لي فرصة فريدة كباحث مبتدئ، وأعدها حتى اليوم فرصة ثمينة، لأنها سمحت لي بالاطلاع على مصادر كبرى ما كنت لأقرأها لولا هذا المشروع. فمن خلال العمل على المصحف وقراءاته، قرأت تفسير الطبري مثلًا كاملًا، قراءة ورقية من أوله إلى آخره، وهو أمر نادر، لا سيما في ظل غياب الوسائل الرقمية الحديثة التي تسهّل الوصول إلى المادة العلمية. وحتى اليوم، لا يمكن استخراج تلك المادة بهذه الكثافة والدقة؛ لأن كتب التفسير لا تُرتب عادة بحسب القراءات أو النسخ، بل يجب على الباحث أن يقرأ النصوص مباشرةً، ليستخلص منها ما يريد.

مع مرور الزمن، بدأت أتساءل عن الإضافة الحقيقية التي يمكن أن أقدّمها من خلال هذا المشروع. وقد تعزز هذا السؤال في ذهني بعد ما ذكره الأستاذ عبد المجيد الشرفي، وما رأيته لاحقًا بأمّ عيني، عندما انتقلت للعمل في ألمانيا ضمن مشروع "كوربوس كورانيك" (Corpus Coranicum)، الذي كانت تشرف عليه آنذاك "إنجليكا نويڤيرث"، ويشرف عليه حاليًا الدكتور "مايكل ماركس Michael Marx"[2]. عملت مع هذا المشروع فترة في مدينة بوتسدام، وهناك لاحظت بشكل مباشر الفوارق في طريقة الاهتمام والتناول.

تعاملت في الغرب مع نص القرآن من خارج السياق الحضاري العربي الإسلامي، ووجدت أن الفارق الجوهري يكمن في الهمّ البحثي لا في الإمكانيات. فعلى الرغم من توفر الإمكانات المادية والتقنية العالية لديهم، فإن مشاغلي كباحث من داخل الحضارة الإسلامية تختلف جذريًّا عن مشاغل الباحث الذي يتعامل مع النص من الخارج. توصلت إلى قناعة – يجب أن تُرسّخ – وهي أن الدراسات القرآنية، ومنها ما يتصل بالمصحف وقراءاته، وعلى الرغم من أنها نشأت في الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولا سيما مع تيودور نولدكه و"تاريخ القرآن"، وتطورت لاحقًا إلى فروع متعددة، فإنها ما تزال، في كثير من الأحيان، تكرّر نفس الأسئلة الاستشراقية التقليدية: ما الذي كان قبل المصحف؟ كيف نشأ؟ كيف رُسمت هذه الحروف؟

صحيح أن هذه الأسئلة مشروعة علميًّا، ولكن ثمة همٌّ حضاريٌّ علينا ألا نغفله. فالقرآن، مهما قيل عنه، يبقى نصًّا مركزيًّا ومحوريًّا في حياة المجتمعات العربية والإسلامية. لذلك، كان الأجدر بنا – نحن أبناء هذه الحضارة – أن نقود البحث العلمي التاريخي والنقدي حول هذا النص، لا أن نتركه لمن قد ينظر إليه دون أي صلة عاطفية أو وجدانية. وأقول "عاطفية" هنا، بمعناها الحضاري العميق. نحن هنا، كما تعلمون، في قاعة مجاورة لرواق هشام جعيط، رحمه الله، وهو الذي أدرك بعمق هذا التوتر بين "العاطفة" و"الميتافيزيقا" من جهة، و"البحث النقدي" من جهة أخرى.

د. حسام الدين درويش:

يقدّم الكتاب نفسه بطريقة متواضعة؛ فهو يقول إن يوفّر مادة خام دون إصدار أحكام معيارية، ولا يتضمّن دراسة نقدية أو تاريخية للنصوص.

د. نادر الحمامي:

وعلى الرغم من ذلك، فإننا حين نقول في بعض الأوساط المحدودة: "هذا ما قاله الطبري، أو ما قاله الفراء"، لا يُقابل كلامنا بالقبول، مع أننا لم نُضِف أي تعليق أو تفسير، بل اكتفينا بترتيب المادة الموجودة في التراث. غير أن هذه المادة، وعلى الرغم من وجودها الصريح في كتب التفسير والقراءات، لا يُراد لها أحيانًا أن تُعرَض على العموم؛ لأنها قد تثير نوعًا من الاختلاف أو التباين في فهم النص. هناك إذًا نوع من الإنكار لما هو موجود بالفعل في كتب التفسير والقراءات التي ألّفها العلماء القدامى. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: ما الإضافة الحقيقية التي يقدمها هذا العمل فيما يخص المصحف وقراءاته؟ الإضافة الأساسية، قبل أن يكون هذا العمل مجرد مادة للبحث العلمي في القراءات أو في تاريخ المصحف، هي أنه يُظهر لعموم الناس أن المصحف، كما هو بين أيدينا اليوم، قد أُريد له أن يتماهى مع مفاهيم أخرى – وهذه المماهاة كانت عقائدية في جوهرها، لا علمية؛ أي أن القول بأن المصحف يساوي القرآن، ويساوي الوحي، هو نتيجة مماهاة إيديولوجية خالصة، تعود جذورها إلى زمن "المحنة" في القرن الثالث الهجري. والحقيقة أن المصحف، كما تشير الأدلة، شهد مسارًا تاريخيًّا معيّنًا لسنا نحن من يكتشفه أو يدّعيه اليوم، بل كان العلماء القدامى على وعي به؛ لكن الثقافة السائدة، سواء في سياقها السنّي أو الشيعي، التي تشكلت لاحقًا، هي التي سعت إلى طمس هذا الوعي وإخفائه.

د. حسام الدين درويش:

ما أردتَ قوله هنا هو أنه، على الرغم من أن الكتاب يدّعي أنه يقدّم فقط مادة خام – وهذا ينطبق بالفعل على المجلدات الأربعة الأخيرة – فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى المقدمة. في رأيي، لم تُمنَح المقدمة حقّها من الاهتمام، ولم تُعطَ ما تستحقه من تقديرٍ. ولذلك سيكون تركيزي في هذا الحوار منصبًّا عليها؛ لأنها، في نظري، توازي في أهميتها النص الأساسي نفسه، كما توازي "مقدمة ابن خلدون" كتابه في التاريخ. وكما تعلمون، فإن كثيرين قد لا يدركون حتى اليوم أن مقدمة ابن خلدون هي جزء من كتاب تاريخ أوسع. وعلى هذا النحو، فإن هذه المقدمة تقدّم أكثر من مجرد مادة خام؛ إنها تحمل أبعادًا فكرية وتأطيرية عميقة.

د. عبد المجيد الشرفي:

هناك فرق لا بد من الإشارة إليه بين ما قمنا به بنطاق هذا العمل وما قام ويقوم به المستشرقون، وحتى الفريق الألماني الذي تحدث عنه الأستاذ نادر. هؤلاء يبحثون عن أصول القرآن في الكتب الدينية السابقة، وفي التراث الديني الموجود زمن الوحي. أما نحن، فعملنا لا يندرج في هذا الاتجاه؛ إذ لسنا معنيين بالبحث عمّا أخذه القرآن من مصادر أخرى. فعملنا يندرج ضمن اهتمام أعمق، يتمثل في ملاحظه أن الدراسات الإسلامية عمومًا – أي الدراسات التي تناولت الإسلام دينا وثقافة ولغة وغير ذلك – تشبه إلى حد كبير الدراسات التقليدية التي أنتجتها المؤسسات التقليدية. هذه الدراسات هي في العادة انتقائية، حيث يكون الباحث متعصبًا لمذهب معين، لا في الفقه فقط، بل كذلك في العقيدة، والتفسير، ونقد الحديث، وفي غيرها من المجالات. ومن كان متعصبًا لهذا المذهب أو ذاك التوجه، فإنه يُغفل - أو يُغبط - حق الآراء المخالفة.

ويتمثل هدفنا في كشف الغطاء عما هو مغيب؛ إذ إن ما غُيّب لا يقل أهمية عما كُتب له الرواج عبر التاريخ؛ لأن ما راج إنما راج لأسباب ليست كلها أسباب موضوعية أو معرفية، بل نتيجة اختيارات شخصية ومذهبية. وقد قاومنا هذه النزعة الانتقائية. ولذلك، حاولنا، في هذه المقدمة، أن نثبت كل ما قيل عند القدماء والمستشرقين بخصوص ترتيب المصحف، ترتيب السور، وحتى ترتيب الآيات. ولذلك، فالدارس التقليدي إذا قال، على سبيل المثال، إن سورة ما مكية، فإنه يؤكد ذلك، وله حججه، لكنه يتجاهل أو يتعامى عن حجج الآخرين الذين ذهبوا إلى أنها مدنية، مع أن أقوالهم مدونة. نحن، على خلاف ذلك، حرصنا على إثبات ما هو مكتوب من مختلف الآراء، وليس فقط الآراء الشائعة. إن مقاومة الانتقائية، والسعي إلى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، هو توجه علمي ومعرفي في المقام الأول. لذلك، نحن لسنا في موقع تأييد لموقف معين، ولا في موقع معارضة لآخر.

د. حسام الدين درويش:

تتضمن المقدمة بعض الأحكام المعرفية، حيث تتعامل مع نوعين من النصوص أو المصادر؛ من جهة المصادر التراثية، ومن جهة أخرى المصادر الاستشراقية، وفي كلتا الحالتين، لا يوجد لا ملْأكة ولا شيطنة؛ بمعنى لا نقول إن هذه المصادر تملك الحقيقة المطلقة، ولا إنها تمثل الباطل المطلق. قد تصيب في مسألة، وتخطئ في أخرى. كما أن هذا الكتاب ليس ردًّا على المستشرقين، ولا على لكسمبورغ أو غيره، بل يمكن عدّه، بمعنى من المعاني، حوارًا ضمنيًّا مع هذه المصادر. وسؤالي هنا يتعلق بهذه الثنائية: هناك بالفعل تقسيم في ترتيب سور القرآن، ويبدو أن ثمة انقسامًا فعليًّا بين الرؤية الاستشراقية والرؤية الإسلامية التقليدية.

د. نادر الحمامي:

في ما يخص مسألة ترتيب السور أو بعض الآيات والمقاطع وفق النزول، هناك بالفعل جدول مفصل يوضح الفروقات بين المصادر القديمة من جهة، والمراجع الاستشراقية من جهة أخرى، وتحديدًا، البحوث الاستشراقية التي تناولت هذا الموضوع قبل أن نصل إلى ما قدمه محمد عزة دروزة في تفسيره حسب ترتيب النزول، ولاحقًا ما كتبه محمد عابد الجابري في آخر أعماله. المسألة لا تقتصر على مجرد حوار مع الاستشراق والمصادر التراثية؛ فلو تأمل القارئ المتخصص في هذه القضية، لأدرك أن الكتب الاستشراقية التي قدمت ترتيبات لسور القرآن - مثل أعمال نولدكه، وموير، وبلاشير - تنتمي إلى ما يُعرف بـ"الاستشراق الكلاسيكي". وهذا الاستشراق الكلاسيكي يتميز عن الاستشراق الجديد، الذي بدأ في الظهور منذ منتصف السبعينيات، والمعروف أحيانًا بالاستشراق الأنجلوسكسوني، من حيث اعتماده الواضح على المصادر الإسلامية نفسها في مقاربة ما يُعرف بالإسلام المبكر بكل مكوناته. لذلك، نلاحظ أن هذا التيار الكلاسيكي من الاستشراق - الممتد من القرن التاسع عشر وحتى السبعينيات – كان يستند إلى تلك المصادر الإسلامية، ومن ضمن ما كان يصادفه فيها مسألة ترتيب سور القرآن حسب النزول، وربطها بالسيرة النبوية وسياقاتها. وإذا تأملنا الجدول الوارد في المصحف وقراءاته المختلفة، سنلاحظ أن الاستشراق، منذ السبعينيات على وجه الخصوص، بدأ يتحول في منهجه ومقاربته لهذه المسألة.

د. عبد المجيد الشرفي:

كان أصحاب هذا الاستشراق الكلاسيكي يعرفون هذا التراث جيّدًا، وكانوا يختارون منه ما يرجحونه بناءً على منهجهم؛ أي إنهم لا يبتدعون ترتيبًا خاصًّا من عندهم، ولم يفعل ذلك لا نولدكه ولا غيره، بل كانوا يختارون من بين الأقوال الموجودة في التراث ما يرونه أرجح. أما نحن، فلم نرجّح قولًا دون آخر، بل أثبتنا كل ما قيل في هذه المادة وغيرها.

د. نادر الحمامي:

هذا الترجيح الذي مارسه الاستشراق الكلاسيكي مهمٌّ؛ لأنه يدل على أن هؤلاء الباحثين كانوا على دراية واسعة بالمصادر الإسلامية، مثل "الإتقان" للسيوطي، و"البرهان" للزركشي، وغيرها من المؤلفات. وكان عليهم، أمام تعدد الروايات، أن يختاروا أو يرجحوا رواية معينة، بناءً على تصورٍ منهجي معين، أو وفق استراتيجيات قرائية خاصة بهم. أما نحن، فقد التزمنا منهجًا مختلفًا: لم نرجح، بل اكتفينا بإثبات كل ما ورد في هذه المادة وغيرها. حددنا بوضوح ما قلناه: هذه هي الترتيبات التي أثبتتها المصادر القديمة، وهذه هي أبرز الترتيبات التي قدمها الاستشراق الكلاسيكي، ثم انتقلنا إلى الترتيبات التي اقترحها المحدثون أو المعاصرون، سواء في السياق العربي الإسلامي – مثل دروزة – أو خارجه.

الإشكال الجوهري في تقديرنا هو التالي: نحن، من خلال عملنا في المصحف وقراءاته، نحاول أن نعيد الاعتبار للمصادر الإسلامية القديمة. فعلى الرغم من الانتقائية التي مارسها الاستشراق الكلاسيكي، فإنه على الأقل حافظ على قدرٍ من الاحترام لتلك المصادر، واستند إليها. أما الاستشراق الجديد، منذ السبعينيات، فقد ذهب في اتجاه آخر تمامًا، حيث تخلّى عن تلك المصادر، بل سعى إلى إسقاط قيمتها المرجعية. وقد بدأ هذا التحول مع أطروحة غونتر لولينغ التي قدمها سنة 1974 للجامعة الألمانية، والتي كانت تطرح ما قبل المصحف - وهو التعبير الأدق، وليس "ما قبل القرآن" - ثم تتالت أعمال مماثلة مع باحثين مثل كروف، وكوك، ووينزبرو، وغيرهم ممن يمثلون ما يُعرف بالاستشراق الأنجلوسكسوني الجديد. ومن هنا، فإن ما نقوم به في هذا العمل هو توفير هذه المادة أمام الباحثين؛ لأن جمع هذا الكم من المعطيات – سواء في ما يخص اختلاف ترتيبات السور أو في ما يتعلق بالقراءات – أمر يصعب على الباحث الفرد أن ينجزه بمفرده.

د. حسام الدين درويش:

قلتَ إن المقدمة تضمنت بعض الأحكام أو الرؤى المعرفية المهمة التي تستحق النقاش، فهي لا تحتوي على مادة خام، بل على مادة فكرية تم الاشتغال عليها بعناية. هناك من اشتغل على جزء من مصاحف صنعاء، وتوصل إلى بعض النتائج. والملاحظ أن هذه النتائج ليست بعيدة عن الرواية الإسلامية التقليدية ذات الطابع الإيماني؛ إذ إنها تُثبت تاريخية النبي محمد وتاريخية المصحف. وتتضمن المقدمة نقدًا إلى الفصل بين تاريخ القرآن من جهة، والتاريخ السياسي والعقدي من جهة أخرى، وكأن بينهما قطيعة. وقد اعتُبر هذا الفصل إشكاليًّا؛ لأنه يُغفل التداخل بين النص وسياقه التاريخي والسياسي. وهذه، في تقديري، مسألة معرفية بالغة الأهمية ينبغي أخذها في الحسبان. في المقابل، نجد توجهًا آخر يُنكر أصلًا تاريخية القرآن وتاريخية الشخصية المحمدية. وهكذا، نجد أنفسنا أمام قطبين متطرفين: أحدهما ينكر، والآخر يُسلم كليًّا. تُبرز المقدمة هذه الثنائية، وتضع نقدًا متوازنًا للطرفين.

د. عبد المجيد الشرفي:

نحن نعرف طبيعة المواقف المختلفة حول هذه المسائل، وهذا الوعي مهم جدًّا؛ لأننا لا نرغب في الوقوع في الانتقائية التي كثيرًا ما يقع فيها الباحث، بحكم أنه يختار مسارًا معرفيًّا أو منهجيًّا معيّنًا؛ لكن ما قمنا به هو أننا عرضنا هذه المواقف والآراء المتعددة، بل وأوردناها أحيانًا كاملة، وحرصنا على تقديمها بأقصى قدر من التجرد والحياد؛ لأن هدفنا كان، ولا يزال، أن نتيح لمن يشتغل على هذا الكتاب أو هذا الموضوع مادة ثرية ومتشعبة، تساعده على التكوين المعرفي المتين، دون أن يُؤطَّر مسبقًا داخل موقف دوغمائي واحد. هذا هو المنهج الذي التزمنا به في المقدمة، وهو أيضًا الفلسفة العامة للعمل برمّته. فعلى سبيل المثال، عندما أوردنا بعض الروايات الشيعية التي من الواضح، بالنسبة إلينا وإلى لقارئ المتخصص، أنها موضوعة في زمن متأخر، وأن فيها تأويلات أُقحمت في القراءات الشيعية لأسباب سياسية أو مذهبية – فإننا مع ذلك أثبتناها. ولو كنا نعدّ دراسة تحليلية حولها، لكنا قلنا بوضوح إنها نصوص متأخرة عن زمن الوحي. ولكننا أوردناها هنا بدافع الأمانة العلمية والتاريخية، وحرصًا على أن نكون صادقين مع القارئ، ليتمكن هو بنفسه من التمييز والتفكير، والبحث عن الحقيقة التاريخية، التي يصعب على باحث واحد أن يحكم فيها دون اطلاع واسع وشامل على كل المعطيات. هذا المنهج لم يكن سهلاً، وأؤكد أنه يشبه، في كثير من جوانبه، من يسير على الصراط؛ لا ينبغي له أن يميل لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، لأن الميل قد يؤدي به إلى السقوط في الجبّ.

د. حسام الدين درويش:

إذا قلنا إن الغاية من هذا الكتاب هي توفير المادة الخام لكل الباحثين، لكي تُصبح منطلقًا لما يُعرف بالدراسات التاريخية النقدية، فإن هذا يطرح سؤالًا مهمًّا: لماذا تعاني الساحة الفكرية العربية من نقصٍ واضح في هذا النوع من الدراسات؟ نعرف جميعًا أن هناك ندرة حقيقية في ما يُسمى بالدراسات التاريخية النقدية للنصوص الدينية في العالم العربي، والسؤال الأهم: ما أسباب هذا النقص؟ وهل يكفي، بمجرد توفير هذه المادة، أن تنطلق تلك الدراسات؟ أم إن هناك أسبابًا أعمق، تتعلق بالبنية العقائدية والثقافية؟ فمن بين العوامل المؤثرة، أن المسلمين التقليديين يعتقدون اعتقادًا راسخًا بأن النص القرآني محفوظ حفظًا حرفيًّا من قِبل الله تعالى، وهو ما يميزه - في نظرهم - عن النصوص الدينية الأخرى، مثل الأناجيل، التي خضعت لتغييرات وتحقيقات عبر الزمن. وهذا الاعتقاد قد يشكل عائقًا نفسيًّا أو معرفيًّا أمام التعامل النقدي مع النص؛ لأنه يجعل من أيّ مساس بتاريخ النص أو سياقه التاريخي أمرًا يُفهم وكأنه مساس بالعقيدة ذاتها. لكن في مقدمة الكتاب، تم التلميح إلى إمكانية الاستئناس ببعض ما قدمته الدراسات النقدية الغربية التي اشتغلت على الكتاب المقدس، لا بهدف النقل أو الإسقاط، بل بوصفها أدوات معرفية يمكن تطويعها بوعي ومنهج. وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من المقاربات: المقاربة الإيمانية، والمقاربة النقدية. السؤال هنا: من الناحية العلمية الموضوعية، هل هناك ما يمنع أن يخضع القرآن لمثل هذه الدراسات؟ أم إن العوائق ليست علمية بقدر ما هي ثقافية وعقدية؟

د. عبد المجيد الشرفي:

لأسباب معرفية وأخرى غير معرفية، عندما اشتغلنا على هذا الموضوع، اخترنا أن نعنونه بـ"المصحف وقراءاته"، لا بـ"القرآن"، لأننا لا نُماهي بين النص الشفهي؛ أي الرسالة المحمدية التي بلّغها الرسول شفويًا إلى أصحابه، وبين ما تم تدوينه لاحقًا من تلك الرسالة. مسألة ما إذا كان هذا التدوين أمينًا بنسبة 100% أو 99.9% أو حتى 1% ليست موضوعنا هنا، فهذا شأن يخص الباحثين المتخصصين في التحقيق التاريخي والنقد النصي. أما نحن، فقد ركّزنا على ما دوِّن فعلاً، وعلى ما أصبح يُعرف بالمصحف، بكل ما يحتويه من قراءات واختلافات. هذه الاختلافات لم ننفرد بذكرها، بل نجدها حاضرة في كتب القدماء أنفسهم، سواء في ما اعتُبر منها مقبولًا أو مرفوضًا، وفي ما كان عليه شبه إجماع أو ما نُقل عن قلة. وبالتالي، فإن هدفنا من هذا العمل ليس إثبات صحة هذا التدوين أو نفيها، بل إثبات وجوده، وتوثيق ما تضمنه من تنوعات قرائية. ويُظهر هذا التوجه المنهجي الحاجة الماسّة اليوم إلى دراسات قرآنية جديدة تأخذ هذه المادة في الحسبان؛ إذ لم يعد ممكنًا الحديث عن المصحف أو عن القرآن بمعزل عن هذا المعطى التاريخي واللغوي الثري، وكأن تلك المعارف ليست موجودة.

د. حسام الدين درويش:

إذن، هذا الكتاب يوفر الأساس المعرفي الذي كان مفقودًا، والذي كان يشكل عائقًا أمام قيام هذه الدراسات النقدية. ولكن ماذا عن الأسباب غير المعرفية؟ هل يمكن أن تكون هي الحاسمة؟ وأرجو أن لا يكون الأمر كذلك، لكن ربما يكون لها دور قوي في هذا السياق.

د. عبد المجيد الشرفي:

ربما هناك أسباب نفسية، بالإضافة إلى أسباب تاريخية وحضارية عامة؛ فنحن نعيش في فترة يشعر فيها الكثير من المسلمين، إن لم نقل الأغلبية، بأنهم مظلومون ومقهورون، وأنّ دينهم مستهدف وأنهم مستغلون، إلى آخره. هذا الوضع يختلف تمامًا عما كان عليه الحال في القرنين الثاني والثالث للهجرة، في عصر المأمون، حيث كان المسلمون يأخذون من التراث اليوناني بشكل غير مشروط؛ أي كانوا يرون أنفسهم متفوقين على غيرهم ويأخذون من حضارات الآخرين ما هو إيجابي، دون أن يلتفتوا إلى باقي التفاصيل. أما الآن، فهناك شعور بنقص مركب له أسباب موضوعية. في هذا السياق؛ أي عمل نقدي يبدو وكأنه هدام، يُنظر إليه على أنه محاولة للتشكيك في الثوابت، أو حتى محاولة للقضاء على الإيمان، أو زعزعة ما هو راسخ.

د. حسام الدين درويش:

ويستثير ذلك ردود فعل متشنجة وعدائية، حيث يُنظر إليه على أنه هدم لقيم الإيمان، وهو ما يؤسف له. فقد ظهرت بعض الردود، لا أعلم إن كنتم قد اطلعتم عليها، التي عدت هذا العمل هجومًا على الثوابت الدينية، وللأسف، تواصل بعض الكتابات في هذا الاتجاه.

د. عبد المجيد الشرفي:

الردود التي اطلعت عليها شخصيًّا، تنطلق من موقف مفاده أن الذين قاموا بهذا العمل لا ينتمون إلى المؤسسة الدينية التقليدية، فما دمت أنك لست شيخاً صاحب عمامة، فلا يحق لك أن تخوض في هذه الأمور من البداية.

د. حسام الدين درويش:

من أبسط مغالطات المنطق، كما تعرفون، هي مسألة الهوية: من هو المتحدث، ليتم الحكم عليه. بينما الصحيح أن نقول: انظر إلى ما قيل، لا إلى من قال. وهذه المقولة نجدها حتى في التراث.

د. نادر الحمامي:

هذا موقف مسبق، ومهما كان ما ستقوله، فهو يُقابل بموقف مسبق. لكنك في سؤالك أشرت إلى مسألة النقد الكتابي، وهي مهمة في تقديري؛ لأن النقد الكتابي، صحيح، كان له دور مهم في السياقات المسيحية، خاصة مع "بولتمان" ونظرية نزع الأسطورة. أين يكمن الإشكال؟ صحيح أن هذا المنهج مهم من الناحية العلمية، لكن الإشكال يظهر عندما يُنقل كما هو، بكلّيته، ليُطبّق على نصوص أخرى. فهذا لا يُعد منهجًا، بل يصبح كأنه معيار منهجيّ عام، يُفرض على كل النصوص بالطريقة نفسها، ويمكن الاستفادة من بعض عناصره، لا مانع من ذلك. فنحن، في نهاية المطاف، نتحرك ضمن إطار معرفي يسعى إلى أن يكون إنسانيًّا، يقوم على قواعد علمية متفق عليها داخل الجماعة العلمية. لكن ليس من المنهجي أن نُطبّق هذه المناهج على كل النصوص المقدسة في مجتمعاتها بالآليات نفسها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما تُسمّيه أنتَ في أحد كتبك ﺑ "المعيارية المكثفة". الشيء نفسه حدث في كتابات يونس برو، حيث أخذ كل ما يتعلق بالنقد الكتابي وطبّقه بشكل آلي، دون اعتبار لأيّ خصوصيات حضارية، أو فكرية، أو معرفية، أو حتى سياقية، على النص القرآني. نحن لا نعارض النقد الكتابي في حد ذاته، هكذا في المطلق.

د. عبد المجيد الشرفي:

كتاب يونس برو ليس دراسة علمية.

د. نادر الحمامي:

ليس دراسة علمية، بل هو موقف مسبق مفروض بطريقة ما، وانتقائي إلى حد كبير جدًّا؛ لأنه حين يفترض مثلًا أن النص القرآني لا يمكن أن يكون وليد شبه الجزيرة العربية في القرن السابع، بل هو من منطقة الهلال الخصيب في القرنين التاسع أو العاشر، ما الذي يفعله في نهاية المطاف؟ ينتقي بعض المفردات التي يعتقد أنها تدعم هذا الطرح، ويحاول أن يُثبت أنها لا يمكن أن تكون متداولة في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وهذا هو المسار نفسه الذي سلكه لوكسمبورغ؛ أي التوصل إلى الاستنتاجات نفسها.

د. حسام الدين درويش:

يمكن الحديث عن فروقات أساسية، من منظور "إسلامي تقليدي"، بين القرآن والإنجيل مثلًا. القرآن، في نظر المسلمين، هو كلام الله المنزّل، وبالتالي لا يُعدّ "نقلًا عن"، بل هو النص الإلهي ذاته، كما أنزله الله. أما الأناجيل، فهي - من هذا المنظور - نقل عن المسيح؛ أي روايات إنسانية دوّنت ما نُسب إليه من أقوال وأفعال، وبالتالي فهي في أصلها مسألة بشرية، إنسانية، خاضعة للرؤية والنقل والتفسير. ومن هذا المنطلق، يمكن نقد الأناجيل ودراستها كظاهرة بشرية وتاريخية. أما القرآن، فإذا ما اعتُبر كلام الله بشكل مباشر وكامل، فإن النظر إليه كظاهرة بشرية تُعرض للنقد التاريخي أو النصي، يصطدم بعقبة كبرى في الرؤية التقليدية السائدة.

د. نادر الحمامي:

ونحن نحاول، من بين ما نحاوله، نفض الغبار عن أمور ليست سائدة اليوم، لكنها كانت موجودة في التراث. فعندما ننظر في الفكر الاعتزالي مثلًا، نجد تمييزًا مهمًّا، مثل رفض القول إن ما يوجد في المصحف هو كلام الله حرفيًّا، بل هو تعبير بشري عن الوحي. كما نجد مسائل أخرى مثل الاستعارة، أو قولهم في الإعجاز، وما ورد في كتاب ابن أبي داود.

د. حسام الدين درويش:

هذا أول أوجه الاختلاف. أما الاختلاف الثاني، فهو مسألة الشفاهية والكتابة. أحد الردود على هذه المسائل، وقد ذكرتم من ينكرون أصلًا وجود هذه الاختلافات، وهؤلاء لا مجال للحوار معهم في إطار الإنكار. لكن هناك من يقبلون بوجودها، ويرونها شاذة وغير مهمة. حجتهم هنا أن القرآن قد تواتر شفاهيًّا، لا كتابيًّا، وأن المعيار هو الشفاهية. وبالتالي، قد تحدث أخطاء في الكتابة أو في التدوين، أو ما يُعرف بالتصحيف، لكن المرجع الأساس هو النقل الشفهي. هذه الثنائية تمت مناقشتها في المقدمة، وكانت من بين المسائل التي تناولتموها. فهل يمكن أخذ حجة التواتر الشفهي بجديةٍ؟

د. عبد المجيد الشرفي:

التواتر، في الحقيقة، ليس حجة؛ لا التواتر الشفهي ولا حتى السلوكي. سأعطيك مثالًا بسيطًا: في المذهب المالكي، عندما يصلي الإنسان، فإنه يُسبل يديه، في حين أن المذهبين الشافعي والحنفي يذهبان إلى القبض. اليوم، نلاحظ أن القبض أصبح منتشرًا بكثرة، لا بسبب تغير المذهب، بل نتيجة تأثير القنوات التلفزيونية. فإذا نشأ جيل جديد ورأى أن آباءه أو من سبقه من الأجيال يقبضون أيديهم، فإن هذا السلوك قد يتواتر، ويقضي بالتالي على تواتر آخر سابق. من هنا، يتضح أن التواتر ليس حجة معرفية قاطعة في أيّ مجال، حتى ما يقال في علم الحديث عن "الحديث المتواتر" لا يُفهم منه بالضرورة أنه صحيح بنسبة مئة في المئة. ولهذا السبب، فالقانون الوضعي لا يعترف بالتواتر كحجة؛ فقد يتواتر بين الناس أن شخصًا ما ارتكب جريمة، ثم يُثبت القضاء أنه بريء. بالتالي، لا يمكن اعتبار التواتر حجة في أيّ ميدان، ولا سيما في هذا المجال الذي يتداخل فيه المعرفي بالإيماني. ينبغي أن نترك الخلافات المسبقة جانبًا، وأن ننظر إلى الواقع كما هو: نحن أمام مدونة مكتوبة تحتوي على اختلافات، بغض النظر عمّا إذا كان هناك تواتر أم لا. ولو أن التواتر تحقق بالصورة التي يدافع عنها البعض، لما وُجدت هذه المدونات أصلًا؛ لأنها تدوّن في الغالب تواترًا من نوع آخر، أو في مستوى معين، أو ضمن بيئة مخصوصة. فالتواتر، بالنسبة إلى عامة المسلمين، لم يتحقق على النحو المدّعى.

د. حسام الدين درويش:

هناك إشارة في المقدمة إلى أن الحسم بين الاختلافات لم يكن معرفيًّا محضًا.

د. نادر الحمامي:

حتى أوضح مسألة التواتر، فهو لم يكن أمرًا معرفيًّا محضًا. فالمشهور أو السائد أو المعروف أن هناك سبع قراءات هي الأشهر، وهناك أيضًا عشر، وأربع عشرة قراءة، لكن الأشهر هو نظام القراءات السبع. وإذا قرأنا المقدمة أو حتى المصادر التي تُعرض لاحقًا في الأجزاء المختلفة، سنلاحظ أن هذا النظام لم يظهر إلا في بداية القرن الرابع الهجري، ولم يكن موجودًا قبل ذلك إطلاقًا. وحتى الأحاديث التي تقول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهي إما جاءت لاحقًا، أو إن مفهوم "السبعة" فيها رمزيٌّ؛ بمعنى أنه يدل على الكثرة أو اللانهاية، لا على العدد الحرفي الدقيق. وإذا أردنا أن نفهم لماذا تم اختيار نظام السبعة تحديدًا، فعلينا أن نعود إلى القرن الرابع الهجري، وبالتحديد إلى ابن مجاهد، المتوفى سنة 324 هـ؛ لأنه كان أول من وضع هذا النظام. ومن المهم أن نلاحظ أن ابن مجاهد، في زمانه، لم يكن الأكثر شهرة بين القراء الذين قمنا بالحفر في تراثهم.

د. عبد المجيد الشرفي:

هذا ما حصل بالنسبة إلى البخاري، في زمانه.

د. نادر الحمامي:

لم يكن هذا الكتاب معترفًا به تماماً؛ إذ كان ابن شنبوذ هو المعترف به تاريخيًّا، حتى في الأوساط العلمية. وكان هو وابن مجاهد متنافسَين في مجال القراءات، إلى غير ذلك من التفاصيل، غير أن الصدفة شاءت أن يكون ابن مجاهد مؤدّبًا لابني الخليفة، لا أكثر ولا أقل.

د. حسام الدين درويش:

كيف تحول هذا الطارئ السياسي إلى جزء من البنية الثقافية؟

د. نادر الحمامي:

كان ابن مجاهد مؤدّبًا لابنيْ الخليفة، ولذلك تم تكريس قراءاته على أنها القراءات السبع المعتمدة في الروايات، سواء في الطبقة الأولى أو ما قبلها. في المقابل، تم تصنيف قراءات ابن شنبوذ، منافسه، ضمن القراءات الشاذة. وسيتكرس هذا التوجه لاحقًا مع كتاب ابن خالويه، الذي سيعزز ما كان قد تم تكريسه من قبل في كتاب ابن مجاهد. ومع ذلك، لم تكن هناك قضايا معرفية أو أي مبررات موضوعية تضع ابن مجاهد كأفضل عالم في زمانه، بل كانت اختيارات شخصية بحتة.

د. حسام الدين درويش:

إذا انتقلنا إلى الحسم المعرفي، وإذا أردنا حاليًّا القيام بهذه الدراسات، فإن عمل "المصحف وقراءاته" هو الأساس الذي يمكن البناء عليه. والغاية من ذلك في الأساس هي البناء على هذا العمل. يمكننا أن نعتبره مادة خام للبحث، والغاية هي البناء عليها. لكن إذا انطلقنا من هذا الأساس، ما الدراسات التاريخية المعرفية التي يمكن أن تبنى عليه؟ هل هي للحسم؛ أي تحديد الصح من الخطأ، أم هي لفهم التاريخ الثقافي للمنطقة والأوضاع السائدة؟ هل يمكننا، على سبيل المثال، دراسة التأثيرات أو الأبعاد السياسية في صوغ هذه المصاحف؟

د. عبد المجيد الشرفي:

ينبغي أن يكون المجهود الذي يقوم به الباحث ذا غاية وحيدة، والغايات الأخرى تصبح بلا قيمة، وهي محاولة فهم ما حدث بشكل أفضل مما كان عليه، لو لم يكن يعرف الآراء الأخرى. هذا الفهم لما حدث في التاريخ هو الذي يمكنه من ألا يبقى رهين المواقف الدوغمائية. هذا التحرر من المواقف الدوغمائية ينبغي أن يكون شاملاً لكلّ الميادين المعرفية، لا لهذا الميدان فقط. فهذا ميدان حساس بلا شك، لكنه مثل الميادين الأخرى. عندما ننظر في السيرة النبوية، ينبغي أن يكون الهدف نفسه. عندما ننظر في تاريخ الخلفاء، الشيء نفسه. وكذلك ينبغي ان يكون الحال عندما ننظر في وضعية المرأة المسلمة، أو عندما ننظر في التراتبية التي كانت موجودة بين العبيد والأحرار، والعجم والعرب، إلى آخره. هذا الفهم الأفضل لما حدث هو الذي يمكننا من بناء أسس متينة. ولهذا، لا خلاف من هذه الناحية.

د. حسام الدين درويش:

التجديد هنا يعني أن التعددية ليست شعاراً يُرفع، وإنما هي واقع ينبغي إدراكه والإقرار به، ثم الاختيار. يعني أنتم لا تقولون إنه يجب أن نختار فقط هذه، إنما يجب أن نعرفها ونقرّ بها.

د. عبد المجيد الشرفي:

هذا واضح دون أن نصرح به ضد وصاية أيّ جهة من الجهات. نحن مع البحث الحر، لكن العلم لا العاطفي المبني على مواقف مسبقة. ليست هناك وصاية مقبولة على المسلم في أيّ موضوع من المواضيع.

د. حسام الدين درويش:

بعض الردود لم تكن نقدية، بل انتقادية. في المقابل، يبقى عمل "المصحف وقراءاته" أحد أهم إصدارات مؤمنون بلا حدود، عن لم يكن أهمها على الإطلاق. هو كتاب غاية في الأهمية، ويتجاوز في أهميته الأشخاص والزمن، وربما يكون تأسيساً لدراسات سابقة لم تكن ممكنة لولا هذا الكتاب. وهناك باحثون مختصون بدأوا في الاستفادة منه، والعودة إليه والبناء عليه. فهل اطلعتم على أعمال هؤلاء، أو ما الانطباعات التي تلقيتموها أنتم؟

د. عبد المجيد الشرفي:

أولاً، أشير إلى أن أحد المشاركين في هذا المشروع يدير الآن حلقة بحث تتعلق بالتكرار، والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها مهمة جدًّا. وهذا العمل لم يكتمل إلى حد الآن، لكن النتائج الأولية مبشرة بفتح آفاق جديدة. هذا ما يتعلق بأسباب النزول، على سبيل المثال. وقد تأكدنا من صلاحية عملنا عندما شارك معنا باحث أعد أطروحة عن أسباب النزول، وخرج بنتيجة أكدها هذا العمل.

د. حسام الدين درويش:

لديك رؤية لهذا التكامل أو التراكم؟

د. نادر الحمامي:

يجب تصحيح مسألة التراكم العلمي في الاتجاهين؛ إذ إن هناك بحوثًا سبقت المصحف وقراءاته، وقد جاء المصحف لاحقًا ليؤكدها بالأمثلة الدقيقة. كما أشار الأستاذ عبد المجيد الشرفي، فإن بحث بسام الجمل في "أسباب النزول" يُعدّ مثالًا واضحاً على ذلك؛ إذ أعاد النظر لاحقًا في المصحف وقراءاته، وظهرت أمثلة عديدة جدًّا أكدت ما ذهبت إليه أطروحته في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، هناك اليوم حلقات بحثية، كما أشار الأستاذ الشرفي، يشتغل فيها باحثون على قضايا مثل تطور القراءات. ومن أبرز الإشكالات التي تواجهنا، ما يتعلق بكتب التفسير التي نرى أن كثيرًا منها يحتاج إلى إعادة تحقيق، لا سيما في جانب اعتماد القراءات. ففي كثير من الطبعات الحديثة، يتم ضبط الآيات وفق رواية حفص عن عاصم بشكل آلي، دون مراعاة القراءة التي كان يعتمدها المفسر نفسه، كالإمام الطبري مثلًا، الذي لم يكن يقرأ بالضرورة بتلك الرواية. وهذا يطرح إشكالًا كبيرًا يتصل بعدم الأمانة في تحقيق النصوص التراثية. من هنا، يظهر جانب مهمٌّ جدًّا يستحق البحث، وهو تطوير نظرية متكاملة حول علوم مثل علم النسخ، وبنية المصحف، وتشكّله، وتسويره، وتحزيبه، وتقسيمه. فكل هذه المسائل قابلة للبناء عليها، شريطة توفّر المادة العلمية المناسبة من المصادر القديمة التي ينبغي أن تكون في متناول الباحثين. ولعلّ من المهم أيضًا التفكير في المزج بين البحوث الحديثة، خاصة تلك التي تتناول المخطوطات، والبرديات، والرقوق، وما هو موجود في المصنفات القديمة. كما يمكن إدماج المصحف وقراءاته ضمن منصّات رقمية بحثية.

د. ميادة كيالي:

أعد كتاب المصحف وقراءاته حجر الأساس، بل مكتبة كاملة لا غنى عنها لكلّ من يدخل مجال الدراسات القرآنية. لا يمكن لأيّ باحثٍ الاستغناء عنه، وقد لمستُ ذلك بنفسي من خلال جميع الباحثين والمفكرين الذين اشتغلوا ضمن مشاريع مؤمنون بلا حدود، وأصدروا كتبًا بالتعاون معها. كان هذا الكتاب، في نظري، من أجمل الهدايا التي أُهديت إلينا. واليوم أفكر فعليًّا في مدى الحاجة إلى تحويل المصحف وقراءاته إلى تطبيق رقمي، حيث يتمكن المستخدم من البحث بسهولة، وكأنه يدخل إلى مكتبة ذكية بدلًا من تصفح المجلد الورقي الثقيل. سيكون هذا نقلة نوعية؛ لأن التطبيق يتيح الوصول السريع إلى المعلومات، ويجعل المادة العلمية أكثر سهولة وتفاعلًا. لقد قمتُ بإهداء نسخة من هذا الكتاب لكل من أحبّ، ووزعنا عددًا كبيرًا من النسخ، كما قامت مؤمنون بلا حدود بتوزيع جزء مهم من الطبعة على المعاهد والجامعات. وإن أهمية المصحف وقراءاته حاضرة بقوة في مكتبة كل باحث في الدراسات القرآنية، وخاصة في زمننا هذا، حيث نطرح موضوعات مثل تجديد الخطاب الديني، وتجديد خطاب المرأة. فكل مرجعية تعتمد على القرآن الكريم، وعلى تفسيره وتأويله، تحتاج إلى هذا النوع من التحقيب والتوثيق الدقيق.

د. حسام الدين درويش:

عندما يتحول هذا العمل إلى صيغة إلكترونية، فإنه سيسهم بشكل كبير في تسهيل انتشاره عالميًّا، كما يسهل عمليات البحث والاستفادة منه بشكل أوسع.

د. نادر الحمامي:

لقد لاحظنا، من خلال عمل زميلنا المنجي الأسود، الذي اشتغل معنا على كتاب القراءات، أنه اكتشف وجود قرّاء برزوا في القرنين الرابع والخامس الهجريين، مما يشير إلى أن الأمور لم تكن قد استقرت بعد في ما يتعلق بالقراءات القرآنية. فالقراءات كانت لا تزال تتفاعل مع السياق التاريخي والظروف الثقافية والسياسية المحيطة. وهذه مسألة بالغة الأهمية: متى توقفت هذه القراءات فعليًّا؟ ولماذا توقفت؟ وفي الدراسات القرآنية، هناك من يعتقد أن الأمر حُسم، وأن النص استُقر عليه بوصفه "النص القانوني". لكن ما يبدو من خلال البحث الدقيق أن العملية لم تتوقف بهذا الشكل المفاجئ أو السريع.

د. حسام الدين درويش:

لكن حتى المادة الخام ليست مكتملة بعد؛ فقد أُشير في المقدمة إلى مدى أهمية المصاحف الصنعانية أو تلك الموجودة في صنعاء، والتي بذلتم جهدًا كبيرًا في سبيل الوصول إليها. وقد ورد وصف مؤلم لحال هذه المصاحف، وهو وصف "يقطِّع القلب" من الناحية المعرفية، حتى وإن نظرنا إليها فقط كآثار، فهي لا تستحق أن تُعامل بتلك الطريقة المهمِلة.

د. عبد المجيد الشرفي:

بصفتنا فريق عمل، اشتغلنا على هذا المشروع لمدة تقارب ثلاث عشرة سنة، فقد بذلنا ما استطعنا من جهد، ونحن على يقين بأن هذا العمل لا يزال بحاجة إلى تصحيح ما قد يكون فيه من أخطاء، واستكمال ما فيه من نقص، مع الاستفادة من كل المعطيات المتوفرة، سواء كانت في المخطوطات أو في المطبوعات. وبعد ذلك، فإننا نرحب بكل نقد يُوجَّه إلينا، فالنقد البنّاء جزء من تطوير المعرفة.

د. حسام الدين درويش:

هناك مجال واسع للإكمال والتوسيع، وهناك اعتراف صريح بهذه الحاجة.

د. نادر الحمامي:

ولكننا متواضعون دائما.

د. حسام الدين درويش:

هو فعلًا عملٌ عظيمٌ، لكن بالإشارة إلى تلك المصاحف المحفوظة في صنعاء، يبدو أنها تحمل أهمية كبيرة نظرًا لخصوصيتها. فقد وردت إشارات متعددة إلى مدى قيمتها، خاصة وأنها تُعدّ أدلة على مراحل مبكرة من تدوين المصحف. لذلك، لا يزال المجال مفتوحاً، للإضافة والتوسيع في هذا الجانب.

د. نادر الحمامي:

رقوق صنعاء، على الرغم من أهميتها، قد نبالغ أحيانًا في إضفاء قيمة تاريخية عليها.

د. حسام الدين درويش:

في كل الأحوال، لسنا قادرين على الحكم بشكل قاطع حتى نتمكن من الحصول على مزيد من الأدلة والمعطيات.

د. عبد المجيد الشرفي:

نحن ننتظر عمل الفريق الألماني، ولكنني أشك في أنه قد تقدم بشكل كبير في بحوثه؛ إذ مضى أكثر من عشر سنوات منذ أن حصل على كافة الوثائق التي نوفرها له ولتلامذته، والتي أصبحت في حوزة هذا الفريق. لكن من المؤسف أن عدد الذين يعملون بدوام كامل على هذا المشروع محدود؛ إذ إن الجميع يشتغلون على مواضيع أخرى، بينما هذا العمل يتطلب تفرّغًا كاملاً من فريق بحث مخصص. على الرغم من أن الإمكانيات المادية متوفرة لديهم، إلا أن الإمكانيات البشرية تظل غير كافية.

د. حسام الدين درويش:

ربما يتقاطع ذلك مع ما تحدثنا عنه قبل اللقاء، عندما تحدثت عن نهاية الاستشراق. فلم يعد هناك مستشرقون كما كان في السابق، ولم يعد هناك دارسون حقيقيون لهذه النصوص والتاريخ والتراث. أصبح هناك خبراء أكثر من كونهم علماء. وهذا يندرج ضمن اتجاه عام يشير إلى انحدار الاستشراق بمعناه التقليدي، بل إلى انتهائه واختفائه.

د. عبد المجيد الشرفي:

من حسن الحظ أن العالم الإسلامي أصبح الآن مدركًا بأن هذه المسؤولية تقع على عاتقنا أولًا، قبل أن تكون ملقاة على العلماء خارج المجال الإسلامي. لذلك، يجب علينا أن نولي هذه المسؤولية اهتمامًا كبيرًا. وهذا العمل الذي قمنا به هو اجتهاد في هذا الاتجاه، لا أكثر ولا أقل.

د. نادر الحمامي:

يجب أن نولي نصوصنا اهتمامًا قبل أن يهتم بها غيرنا.

د. حسام الدين درويش:

ما مدى الحاجة إلى العمل الجماعي والمؤسساتي في هذا المجال. هناك العديد من الأمور التي لا يمكن لشخص واحد أن ينجزها بمفرده. فالعمل البحثي والإنتاج المعرفي يحتاج إلى التعاون الجماعي، حيث يتعاون أكثر من شخص لتشكيل مجموعة متكاملة، إلى جانب ضرورة وجود بنية مؤسساتية تدعمه.

د. نادر الحمامي:

قال لي الأستاذ عبد المجيد في سنة 2001، عندما دعاني إلى المشروع، إنه مشروع لأولي العزم. كنّا طيلة سنوات نتردد على مكتبه في كلية منوبة في ذلك الوقت، كنا شباباً نبحث في أطروحاتنا، وكان يعترضنا الكثير من مشاغل الحياة وصعوباتها، خاصة أننا كنا طلبة في النهاية. لكن كان الأستاذ عبد المجيد دائمًا معنا، وكنا فعلًا فريقًا، لكن من الضروري أن يكون للفريق أستاذ مشرف مثل الأستاذ عبد المجيد، في حين أن على كل فرد منهم أن يتحلّى بالاستعداد الذاتي للعمل بجدّ.

د. حسام الدين درويش:

خلال هذه التجربة، ما أهمية أو قيمة الجماعية؟ هل هي مجرد زيادة في العدد أم إن لها دورًا أعمق؟

د. نادر الحمامي:

لا، ليست مجرد زيادة عدد؛ لأننا كنا نقوم بتجريد المادة، فلو بقي فرد أو اثنان فقط، لم يكن بالإمكان الاطلاع على كل تلك المصادر. كان الأمر صعبًا جدًّا. وكان الأستاذ عبد المجيد يذكرنا دائماً بشخص كان يعمل على تفسير الرازي، وأمضى أكثر من ربع قرن في محاولة دراسة تفسير مفاتيح الغيب وحده وبطريقة شاملة، ولكنه توفي دون أن ينجز شيئًا على مصدر واحد فقط. أما نحن، فقد تمكنا من العمل على العديد من المصادر الموثقة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال فريق عمل، وأيضًا بشكل مؤسساتي.

د. حسام الدين درويش:

هل الجماعية هنا ضرورية بسبب ضخامة العمل أم إنها ضرورية؛ لأن العمل يحتاج إلى أكثر من رؤية ومنظور؟ ربما يكمل كلّ شخص الآخر، فهل الجماعية مطلوبة بسبب حجم العمل فقط، أم أيضًا لتعدد الأبعاد التي يقدمها كل فرد؟

د. عبد المجيد الشرفي:

هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر على الأقل: أولًا، وجود كفاءات مقتنعة بجدوى العمل في هذا الاتجاه، سواء فيما يتعلق بالمصحف أو غيره، ضمن مؤسسة تمتلك إمكانيات مادية، ولها حرية في التصور والتنفيذ. الشرط الثاني هو أن يتوفر عدد كافٍ من الباحثين العاملين ضمن نطاق هذه المؤسسة. أما الشرط الثالث، فهو أن تتمتع هذه المؤسسات بحرية كاملة في العمل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، يمكن حينها إنجاز هذا العمل.

د. نادر الحمامي:

ليست الضخامة فقط هي ما يفرض الحاجة إلى فريق عمل؛ أحيانًا يمكن أن يكون هناك فريق عمل يعمل حول موضوع واحد، ولكن مع وجود زوايا نظر مختلفة لنفس الموضوع. أما في حالة المصحف وقراءاته، فليس هناك زوايا نظر مختلفة، بل يجب أن يكون الفريق موجودًا فعلًا بسبب ضخامة المادة التي نواجهها. نحن أمام مادة تراثية هائلة جدًّا، وأمام تفاسير ضخمة، حيث كان لدينا فقط التفاسير المتوفرة. لذا، فإن ضخامة هذه المصادر والاعتماد عليها يتطلب تكاملًا في العمل.

د. حسام الدين درويش:

إضافة إلى الجماعية، أودّ أن أذكر أهمية الجانب المؤسساتي. فحتى لو كان الأشخاص يشكلون جماعة، إلا أن عدم انتظامهم في مؤسسة متكاملة، وتعاونهم مع مؤسسات أخرى، سيجعل من المستحيل إكمال هذا العمل. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية. أريد التحدث عن هذه المسألة لأنكم أنتم قد قدمتم الأساس، ولكننا نريد أيضًا أن نتعلم كيف نصطاد بأنفسنا. فإذا لم تكن المعرفة قابلة للنقل، فهذه مشكلة كبيرة. لذلك، يجب أن نعرف كيف يمكن للآخرين القيام بهذا العمل. هناك حاجة ماسة للعمل الجماعي، ولكن هذا العمل يجب أن يكون مؤسساتياً، حيث تعاونت مؤسسات متعددة لإنجاز هذا المشروع.

د. عبد المجيد الشرفي:

ينبغي أن نكون متفائلين وواقعيين في آن واحد. التفاؤل لأن حركة التاريخ تتجه في هذا الاتجاه، نحو تعميق المعرفة وترسيخها على أسس متينة. أما الواقعية، فهي أن هناك اعتبارات سياسية أو سياسوية قد تمنع مثل هذا العمل، ونأمل أن يكون هذا مجرد ظرف مؤقت.

د. حسام الدين درويش:

هل تشاركه الواقعية المتفائلة أو التفاؤل الواقعي؟

د. نادر الحمامي:

دائما ما كنت أسأل الأستاذ عبد المجيد منذ سنوات طويلة: من أين يأتي بالتفاؤل؟ طبعًا، من خلال مسيرته العلمية والمعرفية، رأى العديد من الأشياء التي ربما لم يكن يتفاءل بها في زمانها. لكنه مع مرور الوقت، بدأت نظرته تتضح، فكما تحقق ما تحقق، ربما نحن الآن متعجلون في انتظار النتائج، لكن في تقديري، أيّ عمل، مثل المصحف وقراءاته أو غيره من الأعمال، لن يمرّ دون أن يترك أثرًا، وهذا أمر مؤكد. ولكننا أحيانًا نرى أن ست أو سبع أو حتى عشر سنوات هي مدة طويلة جدًّا لتؤثر في الذهنية السائدة، لكنها في الحقيقة ليست سوى لحظة في سياق الزمن. ومن المؤكد أن لها تأثيرًا في وقتها وفي زمانها، عندما تتوفر الظروف المناسبة وتتغير بعض الأشياء. وفي النهاية، سيُحسّ بأثره بشكل ملموس وواقعي. لكن أن يكون كلّ هذا المجهود وكل هذه السنوات دون أثر، فهذا محبط في الحقيقة. وأنا لا أؤمن بهذا، ولا أريد أن أكون محبطًا.

د. حسام الدين درويش:

سأربط مسألة التوقعات بنقطتين تحدثنا عنهما سابقاً. من ناحية أولى، تحدثت، دكتور عبد المجيد، عن أن بعض مفكري عصر النهضة كانوا متسرعين، فهل يعني هذا أن التوقعات ينبغي أن تكون محدودة وبطيئة وطويلة المدى؟ من ناحية أخرى، تحدثنا عن كتابات قد لا تلقى صدىً مباشرًا أو قويًّا في زمنها، لكنها قد تحتاج إلى زمن أو سياق آخر، وربما، وعلى الأرجح، يأتي هذا الصدى في المستقبل. هاتان المسألتان تعززان رؤيتك؛ أي التفاؤل الواقعي.

د. نادر الحمامي:

الكتب والآثار التي أصبح لها وزن في التاريخ عادة لا يكون لها أثر في زمنها. أما بقية الأعمال، مثل الأغاني السريعة التي تشتهر لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يختفي أثرها، فإن ما سيبقى في النهاية هو ما بني فعلاً على قواعد صحيحة. هذا أمر لا مفر منه تاريخياً. لذلك، فإن هذه الجهود غالبا ما تواجه صعوبة في هضمها أو تقبلها في الوقت الحالي، لكنني شبه متأكد أن لها الأثر الضروري في المستقبل.

د. عبد المجيد الشرفي:

استغلال هذا العمل في إطار برنامج معلوماتي من شأنه أن يحفز العديد من النتائج الطيبة، ويشجع على مواصلة هذا الجهد. الآن، مهما كان مجهود المؤسسة في توزيع الكتاب، يبقى هذا الجهد محدودًا. ولكن إذا تم الانتشار على نطاق أوسع، فلا شك أن عددًا من الكفاءات الموجودة في العالم الإسلامي ستكون قادرة على استغلال هذا العمل والانطلاق منه.

د. ميادة كيالي:

أحبّ أن أضيف إلى قولك أنه ليس لي إلا أن أتفاءل؛ لأنني أرى أن هذا العمل استمر الاشتغال عليه لأكثر من ثلاث عشرة سنة، ثم تأتي مؤسسة من الشرق أو الغرب، من مكان آخر خارج تونس، فتتبنى نشره والعمل عليه وتوزيعه. ولن نتوقف عند هذا الحد؛ لأنني أفكر في أهمية ترجمته أيضًا. فأنا مثل أم الصبي، أشعر أن هناك المزيد.

د. عبد المجيد الشرفي:

ترجمة الجزء الأول؛ لأن الأجزاء الأخرى لا معنى لترجمتها.

د. ميادة كيالي:

ترجمة المقدمة؛ لأن ذلك يسهم في توسع العمل وانتشاره، فموضوع تحويله إلى الصيغة الإلكترونية يعدّ أمرًا مهمًّا. وسنستمر في السعي، ما دمنا على قيد الحياة إن شاء الله، من أجل الحصول على المزيد من الدعم لدراسات مماثلة؛ لأن هذه الدراسات بالفعل تستحق كل الاهتمام. كما أنها تستحق الدعم من أصحاب الشأن والأشخاص المهتمين بالمعرفة والثقافة، لدعم هذه المشاريع التي تعدّ جوهرية وأساسية في البحث، خصوصًا في بناء ثقافة قوية في العالم العربي.

د. نادر الحمامي:

منذ سنوات، وبعد نشر المصحف وقراءاته، كنت على تواصل مع العديد من الدوائر العلمية، خاصة الغربية، في مجال الدراسات القرآنية، سواء في ألمانيا أو فرنسا. وأودّ أن أؤكد لكم أن المصحف وقراءاته معروف جدًّا في العديد من الجامعات الألمانية، وكذلك في كثير من الدوائر الغربية بشكل عام. هناك حوالي سبعة أو ثمانية مشاريع كبرى في العالم حول الدراسات القرآنية، وعندما أتلقى دعوات، أجد أن المصحف وقراءاته حقًّا يجد مكانه بين هذه المشاريع الكبرى العالمية، وهذا ليس من باب الإطراء، بل هو الواقع. ربما علينا أن نعمل أكثر، خاصة مع الجامعات العربية.

د. حسام الدين درويش:

أنت تعلم كل ذلك، وغير متفائل؟

د. نادر الحمامي:

أعيش في عالمي الخاص؛ صحيح أن الإنسان المشارك في مشروع ما قد يشعر بالفخر؛ لأن هذا المشروع معروف في دوائر عالمية غربية، وفعلًا، كلما سافرت إلى جامعة غربية، يتحدثون معي عن المصحف وقراءاته. أكون أكثر تفاؤلاً، وأكثر فرحاً وفخرًا، إذا اكتسبت الجامعات العربية الشروط التي ذكرها الأستاذ عبد المجيد الشرفي، وخاصة الحريات الأكاديمية والمعرفة العلمية الصحيحة، وتجاوز كل ما هو سائد من أجل تكريسه لأغراض غير معرفية. من المهم أن نجد مثل هذه المشاريع، وليس مشروع المصحف وقراءاته فقط. وهذا يعني نزع كل هذه الدوغمائيات، والذهاب أكثر فأكثر نحو الحريات العلمية والمعرفية والأكاديمية؛ لأنه لم يعد هناك خيارات أخرى في هذا العالم الذي أصبح مفتوحًا. يعني أن تغلق أو لا تغلق، فلن تغلق شيئًا؛ لأن كل شيء أصبح متاحًا. فالأفضل أن نأخذ الحرية طوعًا بدلاً من أن تُفرض علينا قسرًا بطرائق لا نحبّها.

د. حسام الدين درويش:

لمزيد من الإدراك، يجب أن نعلم أن هناك إمكانيات إيجابية. لم تكن الطريق مفروشة بالورود؛ بالتأكيد واجهتم عقبات وصعوبات ولحظات من الاختيارات الصعبة، لكن مع ذلك، تم الإنجاز رغم وجود هذه الصعوبات والعوائق.

د. عبد المجيد الشرفي:

الحقيقة أن المساعدات التي تلقيناها قد شجعتنا؛ لأن من دونها كان العمل ربما سيستغرق وقتًا أطول. عندما بدأنا في العمل، لم نكن نعتمد على هذه المساعدات؛ هي جاءت في الطريق، ورحبنا بها وذكرنا أصحابها. ولكن من يمتلك عزيمة في البحث وإرادة صلبة، فإن العوائق المادية ليست هي الأساس. أنا أُعطي قيمة أكبر للمناخ الفكري العام أكثر من العوائق المادية.

د. حسام الدين درويش:

والمناخ الفكري العام كان معقولاً ومناسباً؟

د. عبد المجيد الشرفي:

في تلك الفترة التي عملنا فيها، لم يكن هناك أيّ حائل.

د. حسام الدين درويش:

هذا هو أضعف الإيمان مما نريده. أحيانًا، تكون الرقابة أو الإحباط الذاتي أسوأ من الظروف الموضوعية. ما أريد قوله هو أن الظروف لم تكن مثالية.

د. نادر الحمامي:

داخل الفريق، لم يكن هناك أيّ نوع من الرقابة الذاتية أولاً، وأنا شعرت بذلك. بالطبع، كنا تقريبًا طلبة الأستاذ عبد المجيد الشرفي الذي عملنا معه في تلك الفترة. ومن أشرف عليه الأستاذ عبد المجيد الشرفي، إذا لم يتعلم التخلص من الرقابة الذاتية، فلن يتعلم شيئًا. لذلك، كنا أوفياء وأمناء، كما هو موجود في المصادر. كنا نتثبت مع بعضنا البعض، ونجمع تلك المعلومات، ولكن لم يخطر ببالنا مطلقًا أيّ نوع من أنواع هذه الرقابات. كنا نعمل فقط لنرى النتيجة في النهاية، وأن نرى ثمار هذه السنوات من العمل والتدريب، وإلى أين ستصل هذه الثمار. في الحقيقة، من بين ثمارها أن باحثيْن، على الأقل، كانا معنا في الفريق، قد أنجزا أطروحتيهما في هذه السياقات، وهما منجي الأسود وعبد الباسط مودي؛ واحد في النسخ، والآخر في القراءات. هذا الأمر في النهاية أعطى ثمارًا؛ لأنهما كانا يعملان بالتوازي مع بحث الدكتوراه في المصحف وقراءاته. ومن المؤكد أنهما استفادا من تجربة بسام الجمل السابقة حول أسباب النزول، وعلم النزول من علوم القرآن. الأمور تتوسع شيئًا فشيئًا.

د. حسام الدين درويش:

إحدى الصعوبات أو العوائق المرحلية التي تحدثت عنها كانت تتعلق بالطباعة أو بالنشر. فهل كانت الأسباب تقنية فقط، مثل وجود عمودين، أم إن هناك أسبابًا أخرى؟

د. عبد المجيد الشرفي:

في الحقيقة، لم نبحث كثيرًا في الأمر؛ لأنه لم يكن عائقًا جوهريًّا. لكن، ومن باب الأمانة، ينبغي أن نذكر أن أحد أفراد الفريق شارك معنا مسافةً مهمة في هذا المشروع، ثم وجد أن النتائج التي توصل إليها بنفسه كانت صادمة له، فطلب إعفاءه وعدم ذكر اسمه، ولم يُدرج اسمه كعضو في الفريق. وقد احترمنا موقفه. ولكن مثل هذه الأعمال قد تؤدي بالفعل إلى خلخلة بعض المسلمات. وهنا يكمن السؤال الحقيقي: هل هذه المسلمات زائفة، أم إنها مسلمات متينة يمكن أن تواجه بالحجة والدليل؟ هذه هي المشكلة الأساسية.

د. حسام الدين درويش:

بالنسبة إليه، كان من الصعب أن يوفق بين المعرفة التي حصل عليها وإيمانه التقليدي. ولْنكن واضحين: هذا لا يعني استحالة الجمع بين هذه المعرفة وإيمان من نوع آخر. إذن، ما حدث لا يُعد تأسيسًا لرفض مطلق أو أحادي للإيمان، فليس هناك قولٌ فصل في هذا الشأن.

د. نادر الحمامي:

نحن نتعامل مع المصحف بوصفه نصًّا، وليس مع الجوانب الإيمانية المرتبطة بالوحي.

د. حسام الدين درويش:

لكن هذه المعرفة التي تُقدَّم لا تتناقض بالضرورة مع الإيمان (التقليدي).

د. نادر الحمامي:

تتناقض مع الإيمان كما أُريد له أن يترسخ تاريخيًّا، لا مع جوهر الإيمان ذاته.

د. حسام الدين درويش:

هذا ليس إيمانًا، بل أسميه أحادية دوغمائية. إنها الرؤية الرسمية التي تُفرض لأسباب سياسية أو غيرها. أما الإيمان بالله، أو الإيمان بهذا القرآن، فهما أمران مختلفان تمامًا.

د. عبد المجيد الشرفي:

وينبغي وضع ذلك في سياق الوضع السياسي الذي كان سائدًا في تلك الفترة؛ هذا واقع من باب الأمانة.

د. حسام الدين درويش:

شكرًا على هذه الإشارة؛ لأنها تطرح مسألة مهمة، وهي: كيف لباحثٍ أن يصل إلى لحظةٍ يجد فيها تعارضاً بينه وبين المعرفة الموضوعية التي أسهم هو نفسه في إنتاجها.

د. نادر الحمامي:

حتى في النقاشات، كان ممتازًا، وكان يعبّر عن آرائه في الاجتماعات بكل حرية، لكن في لحظةٍ ما، كان هذا هو اختياره.

د. حسام الدين درويش:

الشكر الجزيل لكم على هذا العمل، ولكل فريق العمل، سواء من تم ذكره أو من لم يُذكر. هذا العمل لا يقدم مادة خام فقط، بل يقدم مادة يمكن تطويرها والعمل عليها وتوسيعها. وهذا التراكم هو ما نحن بحاجة إليه: التراكم المعرفي، وليس أن نبدأ من الصفر أو نقتصر على الاجترار وتكرار الدراسات السابقة. جزيل الشكر لكم.

د. ميادة كيالي:

شكرًا أستاذي، وأنا سعيدة جدًّا بهذا اللقاء، وأتمنى أن نلتقي بكم قريبًا إن شاء الله، إذا سنحت الفرصة، وكنا بمعرض تونس القادم. يعطيك الصحة والمزيد من الألق. شكرًا الأستاذ نادر، نوّرتنا وأهلًا بك.

[1] - أنجيليكا نويفرت (Angelika Neuwirth) هي باحثة وأكاديمية ألمانية بارزة في مجال الدراسات الإسلامية والقرآنية، وُلدت في 4 نوفمبر 1943 بمدينة نينبورغ في ألمانيا. تشغل منصب أستاذة الدراسات العربية والقرآنية في جامعة برلين الحرة (Freie Universität Berlin) منذ عام 1991

[2] - مايكل ماركس (Michael Josef Marx) هو باحث ألماني متخصص في الدراسات العربية والقرآنية، وُلد عام 1971 في مدينة ترير بألمانيا. يشغل حالياً منصب منسق الأبحاث في مشروع كوربوس كورانيكوم (Corpus Coranicum) التابع لأكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم والإنسانيات.