لقاء حواري مع الدكتور محمد الـحـيـرش حـول: التأويليات في العالم العربي

فئة : حوارات

لقاء حواري مع الدكتور محمد الـحـيـرش حـول:

التأويليات في العالم العربي

"نملك في تراثنا العربي الإسلامي واحدًا من أعمق وأغنى التقاليد التأويلية في الفكر الإنساني"

د. حسام الدين درويش:

مرحبًا بكم جميعًا، ومرحبًا بجميع المتابعين والمتابعات لندوات "مؤمنون بلا حدود"؛ في مسك ختام ندواتنا في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط. وسنتحدث فيها، مع الدكتور محمد الحيرش، عن موضوع الهيرمينوطيقا التي تسمى أحيانًا بالتأويليات، لكنني أتحفظ على ترجمة "الهيرمينوطيقا" بهذا المصطلح؛ لأن الهيرمينوطيقا أوسع من أن تُختزل في التأويل فقط، وتبقى مسألة التأويل الفكرة الأهم في الهيرمينوطيقا.

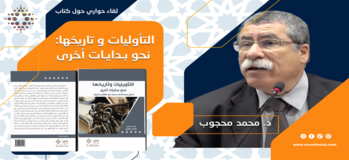

الدكتور محمد الحيرش باحث وأكاديمي مختص في اللسانيات والتأويليات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. صدرت له مجموعة من الدراسات والأعمال الفردية والجماعية التي اهتم فيها بالعلاقة بين التأويليات الحديثة والتأويليات القديمة، نذكر منها (النص وآليات الفهم في علوم القرآن: دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2013)، و(أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النص إلى أنطولوجيا الفهم، دار الفاصلة للنشر، طنجة، 2019). كما أشرف بالاشتراك مع أساتذة آخرين على إصدار الأعمال المحكمة لمؤتمر "في الحاجة إلى التأويل" (2018)، ومؤتمر: "التأويليات وعلوم النص" (2019)، وملتقى الباحثين في مراكز دراسات الدكتوراه بالمغرب والعالم العربي حول: "التأويل بين الفلسفة والأدب" (2019). وإلى جانب هذا صدرت له مجموعة من الدراسات العلمية في مجلات متخصصة مغربية وعربية، كما له مشاركات في عدد من المؤتمرات الوطنية والدولية.

نحن، الدكتور الحيرش وأنا، نأتي من طرفين مختلفين، إلى الهيرمينوطيقا، أنت من المغرب ومن عالم الأدب والنقد الأدبي والدراسات الأدبية، وأنا المشرق ومن الفلسفة. وأنت كتبت عن الفكر التأويلي العربي القديم، وعن الهيرمينوطيقا أو التأويلية العربية المعاصرة. حدثنا أولًا عن هذا الفرع الذي اهتممت به، ولماذا كان هذا الاهتمام؟ وكيف بدأ؟

د. محمد الحيرش:

شكرًا لك أستاذ حسام الدين، وشكرًا لدار النشر "مؤمنون بلا حدود" على هذه الاستضافة. سعيد بأن أكون في هذا اللقاء رفقة أساتذة أفاضل، على رأسهم أستاذنا محمد المصباحي، وبمعية زملاء أعزاء وعدد من طلبتي الأوفياء.

أتيت إلى التأويليات أو إلى الهيرمينوطيقا من مجال اللسانيات. في البداية، كنت أشتغل في اللسانيات العلمية أو الصُّلبة، وبخاصة منها علم التركيب والمعجم. لكن بعدما ناقشت أطروحتي الأولى في هذا التخصص، ارتأيت أن الاشتغال باللغة وتحققاتها الاستعمالية المختلفة لا يمكن أن يتوسّع إلا بالانفتاح على التأويليات؛ خصوصًا وأن هناك محاور بحثية عديدة تتقاطع فيها اللسانيات مع التأويليات من خلال دراسة سؤال المعنى في علاقته بالسياقات التي يقترن بها. فهذه العلاقة التي تدخل فيها أبعاد متشعبة هي واحدة من الإشكالات الحيوية التي تُثار في التأويليات، وتجعلنا وجها لوجه أمام جانبٍ من التعقيدات التي تكتنف اللغة في ارتباطها بالعالم، والتباسها بتجلياته الأنطولوجية والزمنية.

إلى جانب ذلكَ، افترضت أنه يمكن للوعي الدقيق بمقتضيات المنعطف اللساني (linguistic turn)، كما حصل في الفكر الفلسفي المعاصر، أن يغتني ويتقوَّم بوعي آخر لا يقلّ عنه أهمية هو الوعي بمقتضيات المنعطف الهيرمينوطيقي؛ ذلك لأن التحولات التي جاءت مع هذين المنعطفين تتداخل فيما بينها وتتكامل. يكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن الوعي بهذا التكامل كان حاضرًا في كتابات كبار متأولة العصر من هايدغر وغادامر إلى هابرماس، ومن فاتيمو ورورتي إلى ريكور وغروندان وآخرين، بل إن هابرماس كان واضحًا حين أكد في كتابه حول (الحقيقة والتسويغ Vérité et justification) أن "الفلسفة التأويلية والفلسفة التحليلية ليستا سوى نُسختين متكاملتين من المنعطف اللساني".

وعيًا إذن بهذا التكامل، اخترت أن أرجع إلى تقاليدنا التأويلية القديمة لأُسائلها، وأنظر في مرتكزاتها انطلاقًا مما يتيحه هذان المنعطفان من ممكنات للمراجعة والتجديد. وقد بدا لي أن منجزاتنا التراثية حافلةٌ بالمعارف اللغوية والتأويلية التي أخذت على عاتقها مهمة تدبُّرِ لغة الوحي، والتعمُّق في معانيه وحقائقه. وهو ما يجوز معه القولُ إننا نملك في تراثنا العربي الإسلامي واحدًا من أعمق وأغنى التقاليد التأويلية في الفكر الإنساني؛ وذك بالنظر إلى ما يتسع له من معارف وعلوم تأويلية بالغة التنوع إلى الحد الذي أصبحت معه تشكل "أكاديمية تأويلية" قائمة بذاتها تتجاور فيها جنبا إلى جنب علوم متعددة كالتفسيريات وما صُنِّف فيها على مدى قرون، والكلاميات، والشرعيات، والعرفانيات، والإعجازيات، والبلاغيات، وغيرها، بل يمكن القول إن كل مجال من هذه المجالات إلا ويشكّل في حد ذاته تأويلية خاصة تتعدد فيها الاجتهادات وتتفاوت إن من زوايا معرفية أو من زوايا مذهبية. ومن ثم، فإن البحث في مجال شائك كمجال التأويل في تراثنا العربي الإسلامي يقتضي التزوُّد بمعارف جديدة ومناهج كافية، حتى نتمكَّن من إعادة بناء تقاليدنا التأويلية في ضوء أنظارٍ معاصرة أكثر انفتاحا وأشد رحابة.

من هذا المنطلق، رجعت إلى هذه التقاليد لا على أساس مذهبي يستند إلى ما يستحكم فيها ويوجهها من منازع مذهبية، بل على أساس ما تنطوي عليه من محتويات ومرجعيات معرفية. وقد ركّزت على ثلاثة مجالات كبرى هي: علوم التفسير، وعلوم القرآن، وأصول التفسير؛ وهي مجالات تقوم بينها تمايزات دقيقة جدًّا إن على صعيد الموضوع أو على صعيد المنهج. فعلوم التفسير هي العلوم التي تضطلع بتفسير معاني النصّ القرآني، وشرحها، وبيانها. أما أصول التفسير فهي بمثابة إبستيمولوجيا لعلوم التفسير؛ لأن المشتغل بأصول التفسير ينصرف إلى تجريد القواعد العامة والكليات التي يشترك فيها جميعُ المفسّرين، بصرف النظر عن اختلافاتهم وتبايناتهم المذهبية.

في حين تعد علوم النص القرآني أوسع من أصول التفسير، فهي مجموعة وافرة من المباحث النظرية التي تُعنى باستقراء الأصول المعرفية المُعتمَدة في كل علم من علوم النص القرآني من قبيل: أصول علم أسباب النزول، وأصول علم المكي والمدني، وأصول الناسخ والمنسوخ، وأصول المحكم والمتشابه، وغيرها. وبذلك يمكن القول إن هذه المجالات تتفاعل في ما بينها وتتكامل لتشكل خبرة تأويلية عامة بالوحي، خبرة يتلازم فيها مكونان:

- مكون مِراسيّ (practical) يتجسد في علوم التفسير.

- ومكون نظريّ (theoretical) يتمثّل في أصول التفسير وعلوم القرآن.

وبهذا التحليل وجدتُ نفسي أُحاور مشاغل التأويليات المعاصرة وأناقش جملة من تصوراتها ومناهجها؛ ذلك لأن التأويليات بدوها تقوم على التمييز بين التفسيريات (Exegesis) بما هي مجال ينهض على الممارسة والتطبيق، وبين التأويليات (Hermeneutics) بما هي مجال نظري يفكر في الشروط التي يغدو بها فهمُ نص من النصوص أو واقعة من الوقائع اللغوية فهمًا ممكنًا.

على هذا الأساس، اشتغلتُ على الجوانب الإبستيمولوجية في تقاليدنا التأويليّة؛ لأنها تُخرجنا من جو الخصومات والمشاحنات المذهبية التي كانت متفاقمة بين القدماء. فإذا ما أردنا اليوم أن ندرس تأويلية من التأويليات القديمة كتأويليّة ابن حزم الظاهرية، أو تأويليّة القاضي النعمان الباطنية، أو أي تأويليّات أخرى تتفاوت في درجات الغلو والاعتدال المذهبيين، فلربما سيكون من غير المجدي أن نعتمد على مرجعياتها المذهبيّة فحسب؛ إذ لن تفيدنا مرجعيّاتها المذهبية هذه في التفاعل مع أسئلة العصر وقضاياه الراهنة. ما يمكن أن يفيدنا هو مرجعياتها المعرفيّة، إذا ما أُعيد بحثُها وبناؤها على أسس منفتحة ومتفاعلة مع مقتضيات عصرنا، حتى تتبين لنا مدى أهميتها وفاعليتها لا في علاقتها بماضيها المعرفي فحسب، بل في علاقتها أساسا بحاضرنا وبما استجد فيه من معارف واجتهادات تأويلية.

وقد لاحظت أن في تلكم التقاليد كثيرًا من المفهومات والاجتهادات التي بإمكانها أن تُفيد التأويليّات المعاصرة. وهذه في نظري مسألة حيوية، خصوصًا وأنك تعلم الأستاذ حسام أن التأويليات المعاصرة تشكو من خصاص إجرائي بيِّن في أدواتها وآليّاتها الفهْمية. فالتأويليّة الفلسفية، على سبيل المثال، تقدم عرضًا مليئًا بالوعود النظرية والتأملية، لكنها لا تقدم بالموازاة مع ذلك ما يلزم من آليات إجرائية للوفاء بتعهداتها ورهاناتها. فعلا هناك عدد من المفهومات العامة من مثل: مفهوم "الحوار" و"الدائرة التأويليّة" و"انصهار الآفاق" و"السياق العم والخاص"، لكنها تبقى مفهومات محدودة وغير كافية. ذلك أن الآليات الكفيلة باستقراء المعاني وتحليلها ليست متاحة في التأويلية الفلسفية بشكل يوازي المقدار العريض من الافتراضات والاستشكالات المطروحة. لهذا، أصبح البعض ينادي بوجوب أجرأة الافتراضات التي تصدر عنها التأويلية الفلسفية، واختبار وجاهتها على محك لغات وثقافات ونصوص متنوعة، بل إن هناك من انتقد هذه التأويلية على أساس أنها تفتقر إجرائيًّا إلى الأدوات التي تسمح لها بالتمييز بين الخبرات النصية، وبعدم اختزال بعضها في بعض مثلما ذهب إلى ذلك بيتر زوندي Peter Szondi في وقت سابق، أو مثلما ينتصر في وقتنا الحالي لموقفه هذا ويطوره أقطابُ التأويلية النقدية في جامعة ليل الفرنسية.

لهذا إذا استثنينا التأويلية النقدية أو الفيلولوجية المشار إليها، فإن التأويليات في معظمها تواجه إكراهًا إجرائيًّا حقيقيًّا في وقتنا الراهن لا يمكن أن تتغلب عليه إلا بالانفتاح على علوم النص المختلفة، وعلى علوم اللغة وغيرها؛ إذ باستثمار ما في هذه العلوم من إمكانات وآليات فهمية يمكن سَدُّ الخصاص الإجرائي الذي تشكو منه لا من منطلق تقني أو منهجي ضيق، بل من منطلق فلسفي يستوحي ما يتيحه المنعطف اللغوي والمنعطف الهيرمينوطيقي من حوافز للتقارب والاستفادة المتبادَلة كما أشرت إلى ذلك في بداية هذا الحوار.

د. حسام الدين درويش:

سأعود إلى الثنائية التي ربما كنتم في المغرب أكثر من تحدّث عنها، وهي طبعًا محل نقاش، وهناك من يشكّك في صدقيتها، ثنائية الأصالة والمعاصرة. إذن، فالعلاقة بالتاريخ وبالمعاصرة في آنٍ واحد ليست أمرًا غريبًا ولا مستهجنًا، خصوصًا إذا انطلقنا من الهيرمينوطيقا؛ لأن التأويل دائمًا ما يكون في علاقة إيجابية بالماضي، حيث لا وجود لقطيعة تامة.

لكن، إذا انطلقنا من اعتبار الهيرمينوطيقا تأويليات، فإن للتأويل موقعًا مركزيًّا. ومع ذلك، يبدو أن التأويل يحمل سمعة مشبوهة. فعلى الرغم من ورود كلمة "تأويل" أكثر من "التفسير"، في القرآن - كلمة "تأويل" وردت سبع عشرة مرة، بينما كلمة "تفسير" لم ترد إلا مرة واحدة - فإن كثيرين يفضلون الحديث عن "التفسير". وإذا أردنا أن نفسّر هذه السمعة، فيمكن ترجيح أنها بسبب أن التأويل يفترض التعدد بالضرورة، فعندما نتحدث عن "تأويل"، فإننا نتحدث عن تعددية، وعن إمكانية دائمة لطرح معنى آخر.

من ناحيةٍ أخرى، مفهوم التأويل في التراث العربي مفهوم ضيق جدًّا، فهو يُعرَّف بأنه "صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، أي الانتقال من المعنى الظاهر للكلمة إلى معنى آخر قد يكون بعيداً عن المعنى الحرفي، مع وجود قرينة أو دليل يبرر هذا الانتقال". في المقابل، التأويل في الهيرمينوطيقا (المعاصرة) هو جدل فهم الكل من خلال فهم الأجزاء وفهم الأجزاء من خلال فهم الكل، وهذا ما يُعرف بالدائرة الهيرمينوطيقية. فكيف يمكن إذن أن نتحدث عن تراث تأويلي في الثقافة العربية، إذا كنا أمام هاتين الإشكاليتين: سمعة مشبوهة ومفهوم ضيق للتأويل؟

د. محمد الحيرش:

كلامك هنا الأستاذ حسام يذكرني بكلام صديق عزيز كان مسؤولًا بمؤسسة "مؤمنون"، وقد قاله خلال مؤتمر دولي انعقد سنة2019 في آداب تطوان بشراكة بين مختبر التأويليات الذي أشرُف بإدارته وبين مؤسسة "مؤمنون". جاء في مداخلته أن التفاسير القديمةَ متشابهةٌ لا يختلف بعضُها عن بعض، وأن التأويل مفهوم محدود وضيق، وأن الحظوة المعرفية كانت تُمنح للتفسير لا التأويل. وهو الكلام نفسُه تقريبا الذي نجده أيضا عند كثير من الباحثين الذين يهتمون بالدراسات التفسيرية دون أن يكون لهم اطلاع دقيق على ما ورد في كتب التفسير. أعتقد أن مثل هذه التعميمات المطلقة ينبغي أن تُدقَّق وتُراجَع بالعودة إلى المظان، وأن يُحرَّر فيها القولُ بالتنقيب والبحثِ المتأني في عموم المدونة التفسيرية، وفي أوثق مصنَّفاتها ومصادرها.

لقد اشتغلت مدة طويلة بهذا الموضوع، وما سأقوله الآن يمكن مراجعتُه في "النص وآليات الفهم في علوم القرآن: دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة، (دار الكتاب الجديد المتحدة)"، أو في "أخلاقيات التأويل، (دار الفاصلة للنشر)"، أو في دراسات أخرى صدرت ضمن منشورات مختبر التأويليات:

أولًا، ينبغي أن ننطلق من مسلّمة أساسية في التراث، وهي أن ما من مفسر كان يدّعي أنه قادر على الإحاطة الجذرية بالوحي. هذه مسلّمة أساسية عند القدماء، فجميعهم كانوا ينطلقون من اقتناع مشترك، وهو أن الوحي يتسع لما لا نهاية له من المعاني، وأنه لا يمكن تفسيره إلا بتصريف جميع العلوم فيه. لقد قال بهذا مفسّر أثري هو ابن عطية في "المحرر الوجيز"! فهل تتصور أن مفسرًا أثريًّا يتعقب الأقوال التفسيرية الجمهورية التي تعود إلى الصحابة والتابعين، وينقلها كما هي في الغالب، هل تتصور أن يؤكد في مقدمة تفسيره أن القرآن "لا يتفسَّر إلا بتصريف جميع العلوم فيه؟ هذا مع استحضار تلك الآراء الشائعة عند طائفة من الدارسين حول كون التفاسير الأثرية هي مجرد مدونات تجميعية لا غير.

ثانيًا، لا نعثر عند القدماء مفسرين كانوا أو مشتغلين بعلوم القرآن وأصول التفسير من يقول إن معاني القرآن نهائية وقابلة للحصر. فالزركشي كان يقول: "وأما الاستقصاء فلا مَطمعَ فيه للبشر". ويقصد بالاستقصاء هنا إمكان الإحاطة بمختلف حقائق النص القرآني ومعانيه. والقولة بالصيغة نفسها نجدها عند الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء، "باب فهم القرآن)". كما نجدها عند كافة القدماء بما فيهم أهل الظاهر حين يتكلمون في التفسيريات لا في الشرعيات.

لقد كان هناك وعي عند جميع المفسرين، على تباين مذاهبهم، بأن النص أوسعُ من أن يُحاط بجميع معانيه، وأرحبُ من أن تُستَنفد دلالاتُه أو تُدرك إدراكًا تامًّا. وهو ما يدل على أن مسألة "لا نهائية التأويل"، التي نظن أنها من مكتسبات الفكر المعاصر، هي مسألة كانت واردة بقوة عند القدماء وشائعة لديهم؛ إذ كانوا يتصورون أن معاني النص القرآني يتعذر أن نبلغ فيها إلى فُهوم جذرية أو إلى فُهوم شاملة ونهائية. سأل أحدهم عليًّا بن أبي طالب: "هل ترك لكم الرسول شيئًا من التأويل؟"، فقال: "لم يترك لنا شيئًا إلا ما في هذه الصحيفة، أو فهمًا يُؤتاه الرجل"؛ بمعنى أن النص ومنذ أن نزل كان متاحًا للفهم، وكان موضوعًا لاهتمام العلماء به وتشاغلهم بتفسيره وتأويله.

كما أثار الفخر الرازي في (تفسيره الكبير) هذا الأمر بوضوح حين تساءل عن المسوغات التي تقف خلف ورود الآيات المتشابهات في القرآن، فقال: "ليجد فيه كلّ صاحب مذهب ما يؤيد مذهبَه وينصر مقالتَه". فمسألة ورودِ المتشابه إلى جانب المحكم في القرآن هي مسألة تأويلية حيوية بالنسبة إلى المفسرين على نحو ما أكد ذلك أيضا القاضي عبد الجبار المعتزلي في (متشابه القرآن)، ففي تصوره ترجع الحكمة الكامنة خلف المحكم والمتشابه إلى "أن ذلك أدعى إلى نظر جميع المختلفين في القرآن بأن يظن كلُّ واحد منهم أن يجد فيه ما ينصر به قوله ومذهبه". بل هناك من ذهب أبعد من هذا حين قال: "إنه لو جاء القرآن خاليًا من التشابه لضَجِرَ الناسُ منه، ولسئموا الإقبال عليه". فالمتشابهات، بهذا المعنى، هي أحد التمفصلات النصية التي يظل بها القرآن موضوعًا تأويليًّا مفتوحًا؛ أي موضوعًا "يتشاغَل به العلماء ويتنافسون في فهمه ويتفاضلون" من دون أن يُساوِرَهم أيُّ نزوعٍ لاستنفاده أو القبضِ النهائيِّ عليه. فنحن هنا أمام موضوع بالغ الالتباس لا يجد المفسرون من سبيل آخر للاقتراب منه غير إعمال النظر والتأويل؛ لأنه موضوع نِسبيٌّ يختلف تحديدُه تبعا لجهات النظر المعرفية والمذهبية التي يصدر عنها هذا المفسر أو ذاك. فما هو متشابه في مذهب الموحِّد، كما يقول القاضي عبد الجبار، يُعد محكما في مذهب المشبِّه. ولذلك كان ابن تيمية دقيقًا حين شدد على أن "التشابه أمر نسبيٌّ، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره" [يمكن الرجوع إلى هذا التحليل في باب "المتشابه أفقا للتأويل" ضمن كتابنا (النص وآليات الفهم في علوم القرآن)].

ألا يمكن اعتبار هذا، الأستاذ حسام، تعددا ورحابة في الفهم؟ وألا يعد ضربا من النِّسبية ومن التسامح في التأويل؟ قد يتساءل البعض كيف أمكن القدماءَ أن يهتدوا في مجال علم التفسير إلى مواقف بهذه الدرجة من الانفتاح والاستنارة دون أن تجد اليوم هذه المواقف في الغالب من يلتقطها أو يلتفت إليها؟

الجواب عن هذا هو أن النظر المهيمن في فكرنا العربي المعاصر على مجال التفسيريات هو نظر يتوسل بالنقد الأيديولوجي لا بالنقد الإبستيمولوجي. فلربما صار ملحا اليوم الانعطافُ بالدراسات التفسيرية المعاصرة نحو مهام جديدة تقوم على التعمق في المرتكزات والمرجعيات المعرفية التي تصدر عنها معارفُنا التفسيرية والتأويلية القديمة؛ وذلك لتخليص هذه المعارف أولا مما عَلِقَ بها من آراء أيديولوجية متعجِّلة، ولتنسيب ما تنطوي عليه من اجتهادات في ضوء ما أسميه بتبنّي مواجهة حوارية تلتمس الموضوعية والإنصاف في المقارنة بين تراثنا التأويلي والمنجزات التأويلية المعاصرة.

ولست أدعي بأن مواجهة من هذا القبيل، كما أجريتُها بين التأويلية القرآنية والتأويليات المعاصرة، تطلبت مني بطريقة أو بأخرى إبرامَ صفقة ساذجة مع القدماء، أو استدعت مني في مقابل ذلك تصفيةَ الحساب مع تقاليدهم في التفكير والتأويل. كل ما اقتضته مني هذه المواجهة هو العملُ على قراءة نصوص القدماء والتفكير فيها بخلفية الناقد الإبستيمولوجي لا بخلفية الناقد الأيديولوجي، وبأدوات فيلولوجية مستنيرة ترصد سمات المغايرة والاختلاف بين اجتهادات قديمة واجتهادات جديدة، لا بأدوات فيلولوجية تقليدية تنزع إلى إقامة مطابقات أو مشابهات في ما بينها.

لهذا أُوجّه، بمناسبة هذا اللقاء الحواري، نداءً إلى مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" كي تعيد النظر في تعاملها مع تراثنا التأويلي على أسس علمية ومقتضيات إبستيمولوجيا متبصِّرة، لا على أسس أيديولوجية أو اعتبارات صراعية وسياقية ضيقة؛ ذلك أن مسعى كهذا سيتيح لنا أن نُبرز مظاهر التنوع ومكامنَ الغنى والاستنارة التي يزخر بها تراثنا، كما قد يمكِّننا من محاورة تقاليد تأويلية مختلفة في حضارات أخرى دون مركبات نقص، ومنافستها على خلفيات عقلانية كونية لا خلفيات شوفينية أو أيديولوجيا محرجة.

اسمح لي الأستاذ حسام بعد هذا بأن أعود إلى سؤالك حول ثنائية التفسير والتأويل. المتداول هو أن علماء القرآن كانوا يميزون في بين ثلاثة مفهومات، بين "المعنى" و"التفسير" و"التأويل". فالمعنى هو ما يمكن الوقوف عليه في النص دون احتياج إلى بحث أو نظر؛ لأنه يتبادر إلى الأفهام عبر تجلّيه من تلقاء ذاته في النص. أما التفسير، فيلجأ فيه المفسر إلى استدعاء العلوم المناسِبة التي تساعده على الفهم (من قبيل أسباب النزول والمكي والمدني وعلوم اللغة وعلوم البلاغة وغيرها). في حين يلجأ المفسر إلى التأويل كلما اعترضه ما يدعو لصرف الآية إلى ما تحتمله من معان، معياره في ذلك أن للنص انسجامًا داخليًّا يسمح لمعانيه بأن يُفسِّرَ بعضُها بعضا autoexégèse).)

ومن خلال هذا التمييز يُلاحَظ إذن أن مفهومي التفسير والتأويل عند قدمائنا هما مفهومان فارغان؛ أي مفهومان لا يكتسبان حَمولتَهما المعرفية وفاعليتَهما الإجرائية إلا بعدما ينفتح المفسر على العلوم المتاحة في عصره ويوظفها فيهما. ولهذا، نجد علماء التفسير يبدؤون في مقدمات تفاسيرهم بذِكر العلوم التي سيتوسلون بها في فهم القرآن. فسواء تعلق الأمر بتفسير أثري كـ (جامع البيان) للطبري، أو بتفسير ظاهري كـ (البحر المحيط) لأبي حيان الغرناطي، أو بتفسير اعتزالي كـ (الكشاف) للزمخشري، أو بتفاسير إشارية أو شيعية كـ (لطائف الإشارات) للقشيري أو كـ (مجمع البيان) للطبرسي، فإن هذه التفاسير وغيرها تبدأ دائما بمقدمة منهجية يتوقف فيها المفسر على العلوم التي سيسترشد بها في الفهم. وبذلك لا يستقيم علمُ التفسير دون أن يكون المفسر قد صدر عن مجموعة متاحة من العلوم التي يتقنها، ويعرف كيف يوظفها في بيان المعاني وإيضاحها.

وعلى هذا الأساس، تتحدد المدونة التفسيرية القديمة بأنها في نهاية المطاف مجموعة من الموسوعات التفسيرية؛ إذ لكل مفسر موسوعتُه الخاصة التي تتمايز عن موسوعات المفسرين الآخرين في الشكل والمحتوى؛ ذلك أن العلوم التي يتوسل بها المفسرون قد تتسع أو تضيق تبعا لثقافة هذا المفسر أو ذاك، كما أن العلوم التي يركز عليها مفسر ظاهري أو معتزلي، أو أي مفسر آخر ويجعلها في صدارة اهتمامه ليست دائما هي نفسها عند سائر المفسرين. فهناك مفسرون يجعلون المرجعيةَ النحوية أو البلاغية أو الفقهية في صدارة العلوم التي يعتمدون عليها، وهناك من ينطلقون من مرجعيات أخرى كالمرجعية الإشارية أو الفلسفية أو غيرها. كما هناك بالطبع من يستند إلى منظومة متفاعلة من العلوم دون أن يُغلِّب فيها علما على آخر.

بالاستناد إلى تلك العلوم، إذن، والاسترشادِ بها تحددت طرائقُ المفسرين في تعاملهم مع القرآن، حيث لم يكن لديهم إلا ما تتسع له العلومُ المذكورة من إمكانات مشروطة بأفقها الزمني وبطابعها البشري والدنيوي. فما من مفسر إلا وينطلق من ذلك؛ لأنه يعدُّ نفسَه أمام نص متعدد في عوالمه الدلالية ومقاصده الدينية، وأنه لا يتأتى فهمُ هذه العوالم والاقتراب منها دونما امتلاك القدرة على التوسُّع في العلوم، والتبحُّر في أدواتها. وهي علوم تتحدد صراحة في وعي المفسرين جميعِهم لا بما هي أدوات تفسيرية مفارِقة نزلت مع النص للإحاطة الشاملة به والقبضِ النهائي عليه، بل تتحدد بما هي مجرد اجتهاد بشري يتوخون منه الاقترابَ من النص وإيضاحَ معانيه. بالطبع لا بد أن نستثني هنا المفسرين الإسماعيليين حين يتكلمون على وجه أخص في المعاني التي تندرج عندهم ضمن حدِّ باطنِ الباطن، أي ضمن ذلك الحد الذي يختصُّ بعلمه الأئمة من آل بيت الرسول كما هو معروف في العقيدة الباطنية الإسماعيلية. وهذا أمر يمكن تحليله في ضوء منطق مختلف للفهم يصدر عن أصول مذهبية ترقى بالوجوه التأويلية إلى مرتبة الإعجاز، أي إلى مرتبة تعلو إدراكيا على حدود البشر وقدراتهم. ذلك لأن الإسماعيليين كانوا ينطلقون من مسلَّمة مذهبية تقول بأنه "كما اختص الرسول بمعجزة التنزيل، فالأئمة من آل بيته اختصوا بمعجزة التأويل". المؤول هنا يستمد سلطتَه من مشروعية مذهبية لا يكون معها ملزما باللجوء إلى أدوات العلوم بما هي وسائط عقلانية بينه وبين فهم النص على نحو ما يجري ذلك عند عموم المفسرين، بل يكون متحرِّرًا من أيّ وسائط أو مسالك غير مسلك واحد هو الاهتداء إلى وجوه التأويل الباطنة من طرق هي أقرب إلى "الوحي والخواطر والإلهام" منها إلى العقل والبحث والاستدلال.

على هذا الأساس، كان قد انتصب خلاف حاد بين الإسماعيليين وغيرهم؛ لأنه ما كان للمذاهب التفسيرية الأخرى أن تقبل بمطابقة أنطولوجية بين إعجاز النص وإعجاز التأويل، أو بتسوية إدراكية بين الإلهي والبشري. كما لم يكن لها أن تقبل بمماثلة إبستيمولوجيا توحِّد بين المطلق والنسبي، أو تخلط خلطًا بين قداسة النص ودُنيويَّة التأويل [لمزيد من التفصيل يراجع الفصل الأخير من كتابنا حول "أخلاقيات التأويل"].

د. حسام الدين درويش:

تأييدًا لكلامك، وأظنك قد اطلعت على كتاب توماس باور "ثقافة الالتباس" الذي يحاجج أن التعددية لم تكن فقط مقبولة، بل كانت مؤسسة، وممارسة، ومُتفَقًا عليها، بل يُنظر إليها على أنها أمر إيجابي، ومن طبيعة الأمور أن يكون هناك تعدد في الفهم. لكن إذا انتقلنا إلى الوضع المعاصر، وهنا أقصد العالم العربي، فيبدو أنه لا مجال للتعدد؛ إذ يُنظر إلى التعدد على أنه خطر يمزق وحدة الأمة، وأنه تفكك واختلاف. فبرأيك، كيف تصف مبدئيًّا هذه النقلة؟ أي حالة التعدد أو حالة التأويليات؛ بمعنى أن الرؤية التأويلية ترى أن التعدد من طبيعة الأمور، وليس خطرًا أو شيئًا سلبيًا ينبغي تجاوزه؟

د. محمد الحيرش:

إشارتك إلى أطروحة توماس باور حول "ثقافة الالتباس" في الإسلام إشارة لافتة ومثيرة للاهتمام... فعلا هناك بعض التقاطعات العامة بين هذه الأطروحة، وما دافعت عنه في أعمالي. توماس باور التفت بعمق إلى أهمية ثقافة التعدد والاختلاف والتسامح في عديد من مناحي الحضارة الإسلامية ومجالاتها. وقد توصل إلى ذلك بالاستناد إلى معرفة تاريخية وفيلولوجيا دقيقة ساير من خلالها المجهودات الأصيلة للفيلولوجيا الألمانية في اشتغالها الموضوعي بالآثار الفكرية والأدبية والعلمية للإسلام على امتداد عصوره الكلاسيكية. في حين ركزت من جانبي على تجليات التعدد والاختلاف والتسامح في مجال مخصوص هو المجال المتعلق بالتفسيريات والتأويليات. وهنا لا بد من تدقيق وهو أن كتاب باور ظهر في ألمانيا سنة 2011 في الوقت الذي كنتُ ناقشت فيه أطروحتي لنيل دكتوراه الدولة عن التأويلية القرآنية بإشراف أستاذنا الدكتور عبد السلام المسدي سنة 2009، وسلمتها في العام نفسه إلى دار الكتاب الجديد المتحدة لتصدر في 2012. ولم أطلع على "ثقافة الالتباس" إلا بعد ذلك في بعض القراءات القليلة المنجزة عنه باللغة الفرنسية، ثم بعدما تُرجم إلى العربية سنة 2017؛ في حين لم يُترجم إلى الإنجليزية إلا بعد ذلك في 2021 وإلى الفرنسية في 2025.

إلى جانب هذا، يمكن القول كذلك إن هناك تقاطعًا ضمنيًّا مرتبطًا بالتلقي، فباور قدَّم مرافعة قوية وغنية ضد التمثلات الغربية النمطية السائدة حول الإسلام؛ أي ضد تلك التمثلات التي لا ترى في الحضارة الإسلامية سوى التنميط والأحادية والعنف، كما غدت تتجسد لدى طوائف من الأصوليات الحديثة والمعاصرة. بينما استحضرت من جهتي المشتغلين العرب بالدراسات التفسيرية والقرآنية أساسًا، سواء أكانوا من التقليديين أم من الحداثيين، وأعدت النظر في عديد من مسلماتهم واعتقاداتهم حول المنجز التأويلي القديم الذي اختُزل إما إلى حالة من الجمود والاجترار كما هو الشأن عند معظم التقليديين، وإما إلى حالة من العقم والانحسار في منظور كثير من الحداثيين. فكان عليَّ أن أُبرز في مقابل ذلك أن العقل التأويلي المُستَتِر خَلْفَ خبرات القدماء الفهميَّة بالوحي هو عقل على درجة بالغة من الثراء والحيوية والانفتاح؛ لأنه تحدد عندهم لا بما هو عقل مغلق مطابق أداتيًّا ومعياريًّا لذاته، وإنما بما عقل مِراسِيٌّ منفتح ظلت مساطرُه وآلياته تنمو وتغتني وتَتكوثَر كلما كان الوحي موضوعا لخبرة من الخبرات الفهمية المتواترة.

بعد هذا التدقيق أعود إلى الشق الثاني من سؤالك الأستاذ حسام، أعتقد أن طرائق البحث في التفسيريات تحتاج اليوم إلى مراجعة عميقة؛ وذلك بتخليصها من المضايق المذهبية والأيديولوجية التي حُشرت فيها أولا، ثم بتحريرها ثانيا من تلكم الأحكام المُبتسَرة وغيرِ المنصفة التي اقترنت بنظرة البعض إلى كتب التفسير. فعلا هناك من سعى إلى اقتراح طرائق تفسيرية تنحو منحى التجديد، لكن أغلبها كان يعتمد على آليات محصورة جدًّا، آليات مقتبسة في الغالب من اللسانيات الحديثة أو من بعض العلوم الإنسانية المجاورة لها. وهو ما جعل هذه الطرائق تبقى عمومًا في حدود البنية الشكلية للقرآن؛ أي في حدود مفرداته المعجمية وتراكيبه النحوية والبلاغية. مع العلم أن النص القرآني ليس نصًّا مغلقا أو محايثًا، بل هو نص متعدٍّ له منزلة خاصة عند المسلمين، نص انبثقت منه حضارة، وانبنت على تمثُّلاته رؤيةٌ شاملة إلى الذات والآخر من جهة، وإلى العالم من جهة ثانية. وعلى هذا الأساس نؤكد أن مطلب التوسع في العلوم الذي أخذ به القدماء هو مطلب له اليوم وَجاهة مُضاعَفة بالنظر إلى كون العلوم في عصرنا الحالي هي على درجة كبيرة من التنوع والتشعب، وبالنظر أيضا إلى أن في الوحي "مجالًا رحبًا ومُتَّسعًا بالغًا للفهم" كما كان يقول القدماء. فلا إمكان لتجديد التفسيريات وتطويرها ما لم تُؤخذ هذه المسلمة الإبستيمولوجية بكامل الجدية والاعتبار.

من زاوية أخرى، أتصور أن المجهود الذي بذله بعضُ الحداثيين لإثبات "تاريخية" النص انطلاقا من بعض مباحث علوم القرآن كأسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، هو مجهود لم يفض ولن يفضي في العمق إلى تجديد الوعي التأويلي بالنص. فقد كانت له من الإسقاطات الأيديولوجية ومن الآثار الصراعية أكثر من أي شيء آخر؛ ذلك أن تجديد هذا الوعي يمر، في نظري، عبر إيجاد برامج تفسيرية جديدة تحاور برامج التفسير التي اهتدى إليها القدماء، وتطوِّرها إما بالاستدراك عليها أو بنقدها ومراجعتها أو بالإضافة النوعية إليها. لا ألاحظ ما يجعلني أجزم بأن هناك اليوم في الدراسات التفسيرية ما يشبه برنامجًا تفسيريًّا متعدد التخصصات يستوحي ما هو متاح في أكاديمية العلوم الحديثة أو القديمة من إمكانات وأدوات مساعدة على فهم القرآن فهمًا متجددًا. فالجهود المبذولة لا تعدو أن تكون جهودًا جزئية تقوم على مناقشة ما قاله القدماء في قضية تفسيرية محددة أو في قضايا متفرقة؛ وبذلك فهي لا ترقى إلى تطوير طرائق معرفية متفاعلة ومتكاملة يمكن أن تُحدث تحولًا نوعيًّا في مجال التفسيريات، تحولا ينعكس على طبيعة الفهُوم والتمثلات التي تُستنبَط من النص.

لقد سبقت الإشارة إلى أن القدماء ترجموا وعيًا أصيلًا بأن التفسير علم موسوعي، أو علم جامع (macro science) لا يحوز مشروعيتَه إلا باستقطاب قدر واسع من العلوم الفرعية واستدماجِها في دائرته حتى تتحقق له درجة مقبولة من الكفاية الإنتاجية في التعامل مع النص. إضافة إلى هذا كان لكل مفسر قديم برامجه التفسيري الخاص الذي اهتدى إلى بنائه بالانفتاح على المتاح في عصره من علوم ومن أشكالٍ للمعرفة والتفكير. وبذلك، كان الاختلاف بين التفاسير اختلافًا بين برامج للفهم يفيد بعضُها من بعض، أو يعترض عليه، أو يستدرك ويضيف. في حين لا نجد عند الدارسين العرب في وقتنا الحالي وعيا من هذا القبيل يجعل من الموسوعية بمعناها الإبستيمولوجي المعاصر مدخلًا إلى تجديد فهم القرآن. وقد لا أجازف الأستاذ حسام، إذا ما قلت إن ثمة عجزًا وقصورًا باديين بوضوح في هذا الخصوص، فالمحافظون يعتقدون أن التفسير علم ناضج لا يحتاج إلى تطوير أو تجديد. بينما يفترض عديد من الحداثيين أن التفسير مجرد صناعة عتيقة ومتقادمة. لذا، وجب اللجوء إلى بدائل أخرى أبرزها مفهوم القراءة بمعناه الحديث المستنِد إلى بعض المناهج اللسانية أو السيميائية أو الأنثروبولوجية أو غيرها.

ولعل هذا المنزع الذي يذهب إليه هؤلاء الحداثيون هو ما يجعلهم يبدون في أعين التقليدين باهتين وغيرَ متمكِّنين؛ لأنهم قلما يكلفون أنفسهم عناء إتقان العلوم القديمة، وقلما يتعمقون في الكيفيات التي أُعمِلت بها في تفسير النص، بل إنهم لا يضعون في حسبانهم أن تجديد معرفة موسوعية قديمة كالمعرفة التفسيرية ينبغي أن يتأسس على مقتضيات إبستيمولوجيا لا على مقتضيات أيديولوجية تُفرِطُ في تأجيج الصراع، وتبالغ في تصفيَّة الحساب مع مسبقات وتقاليد دونما معرفةٍ بعمقِها وأهميَّتِها؛ ذلك أن تجديد علم من العلوم يتطلب إلمامًا دقيقًا بتاريخه، بماضيه البعيد والقريب، بل يستدعي إحاطة بتحولاته البنيوية ووعيا نقديا بمآزقه الإبستيمولوجية والتصورية التي بات يشكو منها في لحظة معرفية من لحظاته الكبرى. ولنا في تاريخ العلوم ما يدعم هذا، يكفي أن نرجع إلى علوم إنسانية حديثة كاللسانيات أو الأنثروبولوجيا أو علم النفس أو علم الاجتماع أو غيرها ليتضح لنا أن المنعطفات التي شهدتها والتحولات التي طرأت عليها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين على الأقل كانت في جوهرها عبارة عن مراجعات إبستيمولوجية جذرية وقعت في صميم تلك العلوم، فغيرت شكلَها وبنيتَها، وأعادت صوغَ علائقِها بتصوراتها وبموضوعاتها ومناهجها. ولا أعتقد الأستاذ حسام أن مثل هذه الشروط متوافرة في سياقنا العربي الراهن عند المشتغلين بالتفسيريات حداثيين كانوا أو تقليديين.

د. حسام الدين درويش:

إذا عدنا إلى مسألة التعدد، فأنت تعلم أن أمبرتو إيكو، الذي كتب العمل المفتوح (L’œuvre ouverte)، هو نفسه من كتب حدود التأويل. إذن، الحديث عن انفتاح العمل على تأويلات لا متناهية لا ينفي، بل على العكس يقتضي، ضرورة الحديث عن حدود للتأويل. فلا يمكن القول إن كل التأويلات صحيحة، لأن هذا يعني أنها كلها خاطئة أيضًا. فما هو المعيار الذي يمكن من خلاله المفاضلة بين التأويلات؟ وإلى أي حد يمكن أن نذهب في هذه المفاضلة؟

د. محمد الحيرش:

كما تعلم، الأستاذ حسام، من الانتقادات التي وُجّهت إلى التأويليات المعاصرة أنها تُسوّي بين كل الآراء والمواقف والتأويلات كما لو أن الأمر يتعلق فيها بنسبية غالية أو بنسبية متطرفة. هذا الأمر في نظر بعض الفلاسفة هو مجرد "فزّاعة" يُشهرها في وجه التأويليات من لا يزال متشبثًا بمنظور أصولي إلى الحقيقة التأويلية، وهو المنظور الذي لا يلبث أن يتهاوى باستحضار مواقف كبار فلاسفة التأويل المعاصرين من أمثال: هايدغر وغادامر ورورتي وغيرهم، بل إن الفيلسوف الكندي جون غروندان خصص للموضوع دراسة عميقة صدرت منذ سنة 1987 بعنوان "الهيرمينوطيقا والنزعة النسبية"، وهي الدراسة التي أكد فيها أن التأويليات في تحولاتها المعاصرة هي تلك الاجتهادات التي تأخذ على عاتقها إضفاء النسبية على النزعة النسبية ذاتها؛ وذلك بإيجاد الشروط والاعتبارات التي تسمح بالترجيح بين الفُهوم والتأويلات؛ إذ ليست التأويلات كلها على القدر نفسه من القيمة والوجاهة، هناك دائمًا مسوّغات يمكن اعتمادُها في المفاضلة والترجيح. وليست هذه المسوّغات إلا ما يرتبط تداوليًّا بالأفق الزمني لتجربتنا التأويلية. فنحن لا نرجّح بين فهم وفهم استنادًا إلى معايير متعالية، بل استنادًا إلى مسوغات تاريخية وتداولية. وعليه، تتعذر التسوية بين "حقيقة" في علم التنجيم و"حقيقة" في علم الفلك، أو بين "حقائق" تفسير الأحلام على طريقة ابن سيرين و"حقائقها" بحسب علم النفس الحديث. كما يتعذر على المشتغل بعلم الكيمياء أن يُسند القيمة نفسَها إلى "حقائق" الكيمياء الخرافية (الخيمياء) و"حقائق" الكيمياء الحديثة. وبذلك توجد دوما شروط تداولية في كل أفق زمني قديم أو حديث هي التي تتيح المفاضلة بين الحقائق وتسمح بترجيح بعضها على بعض. فليس هناك، بالنسبة إلى رورتي مثلا، معيار متعالٍ لتعيين الحقيقة، بل هناك معايير تداولية متلوِّنة بمقتضيات العصر وملتبِسة بشروطه الزمنية والدنيوية. ومن ثم فما من أفق زمني إلا وله مُرجِّحات تداولية هي التي تميز وتُفاضِل بين قيمة حقيقة تأويلية معينة وبين قيمة حقيقة أخرى، بما يجعل هذه المرجِّحات تختلف من عصر إلى عصر، أو تتعارض في ما بينها تعارضا جذريا. وهذا الأمر مرتبط أساسًا بكون العقل لا ينفصل عن التاريخ مثلما أكد ذلك غادامر في (الحقيقة والمنهج) وفي أعماله اللاحقة.

بالموازاة مع هذا يُنظَر كذلك إلى الموضوعية على أنها لا تعني البلوغ إلى فهمٍ إطلاقـي أو فهمٍ مطابقٍ للحقيقة التأويلية، بل إن الموضوعية لا تعدو أن تكون فقط ما يجيز لنا الترجيح وما يبيح المفاضلة. ومن ثم، فالاعتبارات المناسبة (بالمعنى البلاغي للكلمة) التي يمكن الاحتكام إليها هي اعتبارات من طبيعة تداولية ترجع إلى العصر الذي تولدت فيه الحقائق التأويلية. وهذا ما يبدو واضحًا أيضا في الأخلاقيات السياسية لأفقنا الزمني المعاصر، حيث لا يوضع في المكانة نفسها نظامٌ سياسي مغلق ونظام سياسي منفتح يحظى بشرعية تمثيلية أو ديمقراطية، كما لا يُقبل أيُّ تكافؤ بينهما؛ ذلك لأن مسوغات امتناع التسوية بين النظامين في أزمنتنا الراهنة هي مسوغات من طبيعة تداولية تعود إلى ما طال أنظمة الحكم من تحولات وما شهدته أدواتُها ووظائفها من تغيرات.

د. حسام الدين درويش:

في التعددية، أو في الهيرمينوطيقا، أو في التأويل عمومًا، هناك بُعدٌ معياري وآخر أخلاقي. وأنت تحدّثتَ عن أخلاقيات التأويل في أحد أعمالك. وقد بينت أن مسألة التعددية ليس مسألة معرفية إبستيمولوجية فقط، بل لها أيضًا بُعد أخلاقي وربما سياسي. مبدئيًّا، ما رؤيتك في البُعد المعياري أو الأخلاقي للهيرمينوطيقا والتأويل بصفة عامة؟ أنت، بالطبع، شددتَ على الجانب الإبستيمولوجي وعلى أهميته وضرورته؛ لكنك تعلم أن في صميم هذا المجال، وليس فقط على هامشه، يكمن بُعدٌ أخلاقي أو معياري.

د. محمد الحيرش:

هذا الإشكال أثار انتباهي كثيرًا عند القدماء، فعلا هو وارد عند المحدثين، عند غادامر وجياني فاتيمو في كتابه المعروف بـ (Éthique de l’interprétation)، وعند آخرين. لكن ما وجدته عند القدماء كان مثيرًا لاهتمامي، فقد لاحظت أنهم يميزون بين نوعين من الأخلاقيات:

- نوع أول مرتبط بالذات المؤوِّلة؛ إذ يتعين أن تتَّصف بخصال تسمح لها بمزاولة علم التفسير،

من بينها التحلّي بالتقوى والتواضع، وتوخّي الإنصاف، وتجنُّب الكِبر، والابتعاد عن الأهواء...

- والثاني هو المتمثِّل في تلك القيم والأخلاقيات الثاوية في فعل التأويل ذاته، حيث يبدو التأويل إما غاليًا أو معتدلاً، منصفًا أو مجحِفًا، متسامحًا أو عنيفًا. فهذه الأخلاقيات ليست لصيقة بالذات المؤوِّلة، بل هي لصيقة بالآليات التي وظفتها هذه الذات وشغَّلتها في النص وصرَّفتها في فهمه. فصيغة تصريف هذه الآليات هي التي تكشف عن نوع السلوك القيمي الذي يهيمن على هذا التأويل أو ذاك.

ولهذا، حين نتحدث عن تأويلات غالية أو معتدلة، فليس لأن أصحابها غُلاة أو معتدلين فقط، وإنما لكون طرائق فهمهم لمعاني النص هي التي تتسم بالغلوّ أو بالاعتدال، ولكون الآليات التي استعملوها في استدلالهم على وجه من المعنى دون آخر هي التي قادتهم إما إلى الإنصاف وإما إلى نقيضه.

وعلى هذا الأساس، ميزت في الخبرة التأويلية بالوحي بين أخلاقيات خارجية أو مُحيطيَّة (peripheral) تعود إلى الذات المؤولة، وأخلاقيات ملازمة للتأويل بما هو حدث معرفي ينطبق على النص. فالأخلاقيات الأولى مرتبطة بالأفق التقويمي (horizon d’évaluation) لعصر المفسر من جهة كونه أفقًا يطبعه الاختلاف المذهبي في تحديد ماهية التفسير والتأويل، ويميزه دفاع كل مذهب عن أنه الأقرب إلى النص والأكفأ فهمًا لحقائقه ومعانيه، حيث تبقى التقويمات الصراعية هنا في حدود المحيط الخارجي للنص، وعلى هامش عملية التأويل على نحو ما تجري وتتحقق. وبذلك، فالأخلاقيات المقترنة بها هي أخلاقيات تقويم لا أخلاقيات تأويل.

أما أخلاقيات التأويل، فتكون محايثة لفعل الفهم في ذاته، وملازمة له في جريانه وانطباقه على النص. فكيفياتُ إجراء الفهم وطرائقُ استعماله وتصريفه هي التي يتكشَّف منها ما إذا كان التأويل قد استوى متوخِّيًا للغلو أو للاعتدال، وما إذا كان قد تحقق على مقتضى الإنصاف أو الإجحاف، وما إذا جاء متسامحًا أو عنيفًا في علاقته بغيره من التأويلات المنافِسة.

د. حسام الدين درويش:

ربما تكون إحدى المسائل التي تحضّ الناس على الالتزام بأخلاقيات التأويل هي النظر إلى النص بوصفه يتيمًا، على الطريقة الأفلاطونية؛ أي بلا مدافع عنه، متروكًا ومُعرّضًا للاستباحة، يغدو من الضروري أن يتحلّى المؤوِّل بحدّ أدنى من الأخلاق؛ وإلا فإنه قد يستبيح النص ويوجهه بالمعنى الذي يريده.

سأنتقل إلى علاقة الهيرمينوطيقا أو التأويليات بالتراث، حيث نجد، في الفكر العربي، تيارين أساسيين على الأقل: أحدهما يرى أن التراث هو الحل؛ أي إنه لا مخرج للسابقين أو اللاحقين إلا فيما صلح به الأولون، بينما يرى التيار الآخر أن لا سبيل إلا بقطيعة مع التراث، والخلاص من سلطته. ومن هذا المنطلق، تبرز مخاوف من أن العلاقة الوثيقة التي تربط الهيرمينوطيقا، والهيرمينوطيقيين والتأويليين عمومًا، بالتراث وبالماضي، قد تدفع بنا نحو ماضوية غير مستحبة. كيف ترى إمكان أن تكون الهيرمينوطيقا، أو الرؤية الهيرمينوطيقية، ضمن إطار يُؤسِّس لعلاقة صحيّة مع الماضي، دون أن نقع في النزعة الماضوية؟

د. محمد الحيرش:

في الواقع يرتبط هذا الأمر بوجوب فهم الموقع الذي يشغله التراث في السياق الهيرمينوطيقي. فالهيرمينوطيقا لا تنظر إلى التراث بوصفه عائقًا، بل تراه نتاج أفق زمني ما فتئ يمضي وما انفك يستمر. فلطالما نبه غادامر إلى مسألة حيوية، وهي استمرارية التراث؛ غير أن هذه الاستمرارية ليست على منوال واحد، كما أنها لا تحصل وفق نهج ساكن أو ثابت؛ بل هي استمرارية تقوم على الصيرورة والتحوّل، وعلى انصهار الآفاق انصهارا تترتب عليه اختلافات وتوتُّرات أو استدراكات وإضافات.

إننا عادة ما نغفل أن للهرمينوطيقا أصولًا فيلولوجية، وأن أي تأويلية من التأويليات إلا ولها ارتباط ما بالفيلولوجيا مباشر أو غير مباشر. فالخلفية الفيلولوجية للتأويليات تسمح باستقراء مواطن الاستمرارية أو مواطن التحول والاختلاف في صيرورة تراث ما. ولهذا فالأهمية التي يحظى بها التراث في عدد من التصورات الهيرمينوطيقية، كتصور نيتشه أو هايدغر أو غادامر أو غيرهم، هي أهمية تعود إلى أنه يمثل تلك الأرضية القبلية التي يتعذر مزاولة أي تفكير من دون محاورتها ومساءلتها ومراجعة مسبقاتها. ما من فكر إلا وهو في ذاته حوار مع ماضيه وتقاليده، وما من معرفة أو من علم إلا ويضربان بجذورهما في صيرورتهما التراثية التي لا تكف عن التحول والتغير.

أنت تعلم الأستاذ حسام أن نيتشه وهايدغر شيدا جزءًا مهمًّا من فلسفتهما على تأويل مغاير لما قبل السقراطيين، وأن التراث الإغريقي في عمومه لم يكن بالنسبة إليهما، أو إلى غيرهما من فلاسفة التأويل عائقًا أو حائلًا دون التفكير. فلطالما أبدع كثير منهم تأويلات جديدة للماضي أسهمت في مراجعة مسلمات أو تقويض بداهات سائدة في الحاضر. الحاضر ليس أفقًا زمنيًّا موصدًا على نفسه بما يجعل منه مانعًا لنا من العبور إلى آفاق زمنية أخرى والتواصل معها، ولا هو بمرآة نموذجية يتعين أن تنعكس فيها منجزات الآفاق السابقة بأقصى درجات المطابقة والتشابه مثلما نستنج ذلك من بعض المشاريع القرائية الحداثية لتراثنا العربي الإسلامي. كما أن الماضي ليس بزمن معياري تقاس عليه صلاحيةُ الأحقاب الزمنية اللاحقة؛ إذ لا كمال للحاضر مقارنة بغيره من الأزمنة ولا كمال للماضي. فكلاهما يحتاجان إلى التحرر من الحدود والتقاطبات التي رسَّختها بينهما الميتافيزيقا وفرضتها عليهما، ولن يتأتى هذا التحرر إلا بتوريطهما في حوار منتج ومتكافئ لا يكون فيه أيُّ طرف منهما أصلا يخضع له الطرف الآخر ويرتد إليه قسريًّا، أو يكون عبارة عن "محكمة" يذعن لقراراتها ويمتثل لأحكامها.

قد يكون مفيدًا في هذا الخصوص الإشارة إلى نيتشه وعلاقته بالتراث الإغريقي، فقد كان عودُه إلى الإغريق لا بغرض إخضاعهم لعصره، أو بهدف تطويقهم في حدودهم الزمنية الغابرة. لقد رجع إليهم ليفكر معهم، وليحاورهم من داخل أرضيتهم التاريخية والمعرفية، وعندها فقط اكتشف تميُّزهم واحتفى بغيريَّتِهم. لذلك كم تبدو اليوم تأويلات نيتشه الفيلولوجية للتراث الإغريقي جديرةً بالاهتمام، فما كان يعود إلى هذا التراث لتأويل نصوصه الفكرية وآثاره الإبداعية كما لو أنه يعود إلى "جثث" هامدة لا نبض فيها ولا حياة.

لقد تعامل نيتشه مع هذه النصوص بوصفها كائنات تُعبِّر وتُفكِّر، فأمعن الإصغاء إليها، وشاركها التفكير، وتجاذب معها أطراف الحوار. لهذا صارت قراءاتُه الفيلولوجية للتراث الإغريقي في أبعاده التاريخية والتخييلية تحظى في وقتنا الحالي بقدر واسع من العناية؛ إذ يُنظر إليها على أنها من أكثر القراءات احتفاءً بغيرية هذا التراث، ومن أشدها غوصًا في أشكال الحياة التي بها اقترنَ وفي كَنفِها تجلَى. إلا أن ما يلفت الانتباه ربما أكثر في هذه القراءات هو أنها قامت ضد نوع من المناهج الحداثية المُتصَلِّبة التي لم تكن ترى في التراث الإغريقي بمختلف آثاره سوى "قطع أثرية" جامدة يسهل القبضُ على معانيها والحسم النهائي فيها. غير أن كلَّ حسم في هذه الآثار يبقى أمرًا متعذرًا في منظور نيتشه؛ لأنه لا يمكن الاهتداءُ فيها إلى حقائق "قطعية" أو إلى معاني "نهائية"، بل إلى احتمالات فهمية متعددة وتقديرات تأويلية متفاوتة.

نعم، يمكن القول إن نيتشه لم يجعل من تأويلاته الفيلولوجية للتراث الإغريقي مسلكًا تأصيليًّا لإثبات أسبقية ما لهذا التراث على تراثات الأمم الأخرى. لقد جعل منها بالأحرى مسلكا تأويليا استطاع به أن يُحدث رجَّة في اطمئنان الإنسان الأوروبي الحديث إلى مركزيته العرقية والعقلية، وأن يُشكِّك في اعتقاداته المطلقة التي باعدت بين العقل والحياة، أو باينت بين العلم والفن، أو أعلت من قيمة الحاضر على الماضي...

د. حسام الدين درويش:

كيف ترى اليوم موقع التأويليات ومكانتها سواء في الفكر العربي، أو في الفكر الكوني عمومًا، مع الأخذ بعين الاعتبار آثار الاختلاف القائم بين الفلسفة التحليلية والفلسفة الهيرمينوطيقية في السياق العربي؟

د. محمد الحيرش:

سأنطلق من التجربة التأويلية المغربية، فهي قد تمثّل أرضية مناسبة للنقاش. لاحِظ الأستاذ حسام أن تجربة التأويل في المغرب بدأت مع جيل من الرواد من أمثال محمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، وعبد الكبير الخطيبي. ثم جاء تلامذتهم من جيل محمد مفتاح ومحمد المصباحي، وعبد السلام بنعبد العالي، وعبد الفتاح كيليطو، وآخرين.

فعلى الرغم من أن هذه التجربة في بداياتها لم تكن تدرج نفسها في مجال التأويليات، إلا أن الوعي بأهمية التأويل كان حاضرًا. ربما كان هناك تحفظ منهجي من بعضهم على المفهوم، لكنه مجرد تحفظ نقدي، وليس تحفظًا من أجل الإقصاء.

لقد تأسست هذه التجربة على مبدإ التسامح بين المشتغلين بها، رغم التباين الجوهري بين الجابري والعروي، أو بين الخطيبي والعروي والجابري، أو بين بنعبد العالي ومحمد المصباحي، أو بين محمد مفتاح وكيليطو، أو بين غيرهم. فالتسامح الذي طبع المدرسة التأويلية المغربية علَّم الباحثين من جيلي شيئًا أساسيًّا، وهو أن لا ننجرف إلى عنف الاصطفافات الإيديولوجية. فالاصطفافات الإيديولوجية لها مجالها الطبيعي في الأحزاب والتنظيمات السياسية. أما في مجال الفكر وفي الوسط الجامعي، وخصوصًا مع جيل الرواد والمؤسسين، فلم يكن هناك إلا نقاش علمي حيوي وتفاعل فكري جاد ما زالت تأثيراتهما متواصلة إلى حد اليوم.

من جهة أخرى، يمكن القول إن المشتغلين بالتأويليات في المغرب أو في العالم العربي ينحدرون من مجالات معرفية متنوعة تشمل الفلسفة، واللسانيات، والترجمة، والآداب والفنون، والفكر الإسلامي، والدراسات القرآنية، والتصوف. ولعل هذا التنوع هو مصدر غنى وقوة بالنسبة إلى التأويلية العربية عمومًا إذا ما استطعنا أن نطوره ونبني عليه باستلهام ما تزخر به أيضا تقاليدُنا التراثية من معارف تأويلية ومن اجتهادات وتصورات قابلة للتخصيب والتطوير، وباستيحاء ما في التأويليات المعاصرة من حوافز وإمكانات جديدة للتفكير. عندها يمكن، في اعتقادي، أن تتبلور ملامح تأويلية عربية متجددة بتطلعات متبصِّرة وبمقاصد فكرية مستنيرة.

كما يمكن أن أضيف إلى هذا أنه قلما التفت التأويليون العرب إلى إدوارد سعيد بصفته ناقدًا فيلولوجيًّا لامعا طوَّر "تأويلية ثقافية" (herméneutique culturelle) مرتبطة بالتقليد الفيلولوجي الألماني؛ وذلك ضدا على الفيلولوجيا الاستشراقية ذات المنزع الكولونيالي. هذا الأمر وقفتُ عنده في محاضرات ودراسات بينت فيها كيف يؤدي الاشتباك النقدي مع الأرضيات المعرفية المحايثة لفكر أو لعلم من العلوم، كيف يؤدي إلى تطوير أسئلة واقتراحات جديدة. وهذا ما فعله بالضبط إدوار سعيد حين لاحظ أن أهم سلطة معرفية في الخطاب الاستشراقي هي الفيلولوجيا التاريخية التي يتكئ عليها في إقامة تراتبيات زائفة بين الحضارات. فعمد إلى تقويضها بفيلولوجيا مضادة استمد مرتكزاتها وأدواتها التأويلية من كبار المؤرخين والنقاد والفلاسفة بما جعله يغير كثيرًا من عاداتنا المألوفة في التعامل مع الاستشراق، ويشكِّكُنا كذلك في تصوراتنا المعهودة حول نبذ الفيلولوجيا بإطلاق دون التمييز فيها بين فيلولوجيا منصفة ومستنيرة على نحو ما اشتغل بها نيتشه أو همبولدت أو شلايرماخر أو إيريش آورباخ أو آخرين، وبين فيلولوجيا عنصرية أو استعمارية كما وظفها سيلفيستر دو ساسي أو إرنست رينان أو غيرهما من آباء الاستشراق الكولونيالي.

أعتقد الأستاذ حسام أنه أمام التأويليين في السياق العربي من المهام الشيء الكثير. فالوفاء بهذه المهام، سواء في العلاقة بالحاضر أو بالماضي في أبعادهما الفكرية والحضارية المختلفة، هو الكفيل بقيام تأويلية عربية منفتحة قادرةٍ على إبداع مفاهيمها، وجديرةٍ بصوغ أسئلتِها وتصوراتها الخاصة. ومن ثم فلئن كان هنالك من باعث يمكن أن يجذب الاهتمام اليوم نحو العرض الفكري والنقدي الذي تقترحه علينا التأويليات المعاصرة، ويقتضي منا أن نختبره على محك مجريات واقعنا العربي، فهو ذاك الذي نتصور أنه كامنٌ في إحجامها عن طلبِ الوثوقيات، وإعراضِها عن الاستكانةِ للحتميات؛ ذلك أن أحد أعمق التحولات التي شهدتها التأويليات في الأزمنة الحالية هو المتمثِّل في نقدها الجذري لذلك النمط من الحقائق المتحجِّرة التي تعلو على أيِّ تحقق زمني من تحققات العالم، أو تضيق عن كلِّ تفاعلٍ مع مجريات الحياة وتبدلاتها. وبذلك لا تنغلق مقترحاتُ التأويليات وإبدالاتها في أيِّ سردية فكرية من السرديات التي تنزع إلى الشمول أو الكمال (metanarratives)؛ كما لا تنهض، مثلما نلمس ذلك عند كبار متأولة العصر، على أيِّ "تأسيس ميتافيزيقي" يروم تثبيتَ معان أو تأبيدَ حقائق. إنها مقترحاتٌ وحوافز تحملنا لا على التنسيب الزمني لتجربة المعنى فحسب، بل تستحثُّنا أيضا على الإعلاءِ فيها من قيمة التعدد والاختلاف، والتحلي في تفهُّمها بروح الإنصاف والتسامح ما استطعنا إليهما سبيلا؛ إذ ما لدينا في أفقنا الزمني الراهن من مُتاحٍ آخر غير مثل هذه الحوافز الفكرية والقيمية لمجابهة أسباب الانغلاق والتشدد التي تحيط بنا، والبحثِ لوجودنا الدنيوي في العالم عن تلكم الانفتاحات التي تجعله أقلَّ عنفا وقساوة، وأكثر اعتدالا وإنسانية.

د. حسام الدين درويش:

من يقرأ نصوصك أو يتابع مداخلاتك الشفهية، يلاحظ أنك تجمع بين طرفين: من جهة، تشدد على أهمية المقاربة المعرفية، الإبستيمولوجية، لا الأيديولوجية أو المعيارية – أي ألا نقارب المعرفة بما نحب أو ما نكره – وهذا أمر أتفق معك فيه تمامًا، بل أرى إن الخلط بين المقاربتين وهيمنة المقاربة الثانية على المقاربة الأولى من أبرز مشكلاتنا؛ أي ذلك الزواج السيئ بين المعرفة والأيديولوجيا. فنحن، حين نقارب المعرفة بطريقة إيديولوجية، لا ننتج معرفة جيدة، ولا إيديولوجيا فعالة. صحيح أن المعرفة تحتاج إلى بوصلة معيارية أو إيديولوجية تُوجّهها، لكن، في المقابل، تبقى الأيديولوجيا بحاجة إلى معرفة كي تنضبط بها. إلى جانب هذا الهمّ المعرفي، من الواضح أن لديك أيضًا هاجسًا عمليًّا، أو بعدًا معياريًّا: ماذا نفعل؟ لماذا نشتغل؟ ما الذي نقوله؟ ما الذي ينبغي الدفاع عنه؟ في الفكر العربي عمومًا، العلاقة بين هذين البعدين – العملي والمعرفي – غالبًا ما كانت علاقة مأزومة. فكيف وجدت أنت هذا التوازن؟ كيف جمعت بين الهمّ العملي من جهة، والنزاهة والصرامة المعرفية من جهة أخرى؟

د. محمد الحيرش:

التركيز على ما هو معرفي لا يُلغي أبدًا أخذ ما هو تاريخي وسياقي بعين الاعتبار، فعندما نركّز على البُعد المعرفي فإن ذلك لا يعني الاعتصام بنوع من الحياد الزائف، أو بضرب من الطهرانية الساذجة. إذ ليس التركيز على الجوانب المعرفية إلا لكي نطوّر مقدارًا من الآليات الكفيلة بالإجابة عن معضلاتنا الفكرية والوجودية والحياتية، حيث لا يمكن أن نُجيب عن هذه المعضلات بأدوات معرفية مترهِّلة أو بآراء عامِّية لا علمية.

نحن اليوم في أمس الحاجة إلى "زمن تأويلي" عربي جديد، زمن تأويلي يدفعنا إلى نشتبك مع شؤوننا وشجوننا بعقلانية، ويستحثُّنا على أن نوجد أجوبةً مقنعة وحيوية لمآزقنا الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وأن ندافع عن قضايانا العادلة، وعن علاقة بالآخر متكافئة، وعن الحق في الاختلاف، إضافة إلى مجابهة كافة المنازع التشييئية والتنميطية التي تفرضها علينا العولمة بإيقاعاتها الجارفة.

د. حسام الدين درويش:

بالطبع، هذا موضوع يحتاج إلى نقاشات طويلةّ. لكني سأختم بسؤال مباشر: ما الذي تشتغل عليه الآن؟ ما الذي يشغلك راهنًا؟ وماذا عن آفاق المستقبل؟

د. محمد الحيرش:

شكرًا لك دكتور حسام على هذا الحوار المستفيض الذي أرجو أن يجد فيه القارئ بعض الإفادة، وشكرًا مجددًا لدار النشر "مؤمنون".

بخصوص مشاغلي البحثية الحالية أراجع عملا انتهيت منه مؤخرًا، وهو عمل خصصته لمدارسة البعد الدُّنيوي للتأويل. فبعدما اشتغلت في مرحلة أولى بــ "آليات التأويل" من الوجهة الإبستيمولوجية، ثم اشتغلتُ في مرحلة ثانية بــ "أخلاقيات التأويل"، أهتم اليوم بالبعد الدنيوي في التأويليات والفيلولوجيات الجديدة. كما أهتم بمدارسة الأسباب والبواعث التي تقف خلف توجُّس الفكر التأويلي العربي المعاصر من الفيلوجيا، واستبعاد أسئلتها وأدواتها من انشغالاته. هذا مع العلم بأن الفكر الكوني يعرف عودة متنامية للفيلولوجيا إلى صدارة الاهتمام، لما لأدواتها من قدرة عميقة على ربط الظواهر اللغوية أو الثقافية أو النصية المدروسة بالأزمنة والسياقات التي انبثقت فيها.

وبالموازاة مع هذا أواصل مع زملائي في مختبر التأويليات العمل الأكاديمي الجماعي الذي كنا بدأناه في 2018، وهو عمل ينصب على بحث الروابط التفاعلية الأفقية التي تقوم بين التأويليات وعدد من المعارف والعلوم المجاورة. وقد تمكنا بفضل الإسهام الرصين لنخبة من الأكاديميين والباحثين المغاربة والعرب من تحقيق تراكم بحثي هام صدر في أكثر من اثني عشر كتابا تضمنت الأعمال العلمية المحكمة للمؤتمرات الدولية والملتقيات التي أخذنا على عاتقنا تنظيمها والإشراف عليها كل عام. ومن بين هذه الأعمال المطبوعة أشير إلى (في الحاجة إلى التأويل)، و(التأويل بين الفلسفة والأدب)، و(التأويليات وعلوم النص)، و(التخييل والمعرفة)، و(تأويلية النص العرفاني)، و(التأويليات والفكر العربي) و(تأويلية العلم وتأويلية الفن)، و(الاستعارة والتأويل)، و(تأويلية الترجمة)، و(التأويليات والدراسات ما بعد الكولونيالية).

د. حسام الدين درويش:

شكرًا جزيلًا لك على هذا الحضور الجميل والمفيد، ونبقى على تواصل، وشكرًا لكلّ المتابِعات والمتابعين.