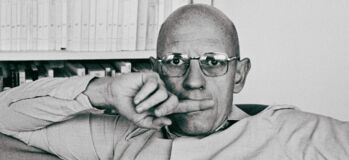

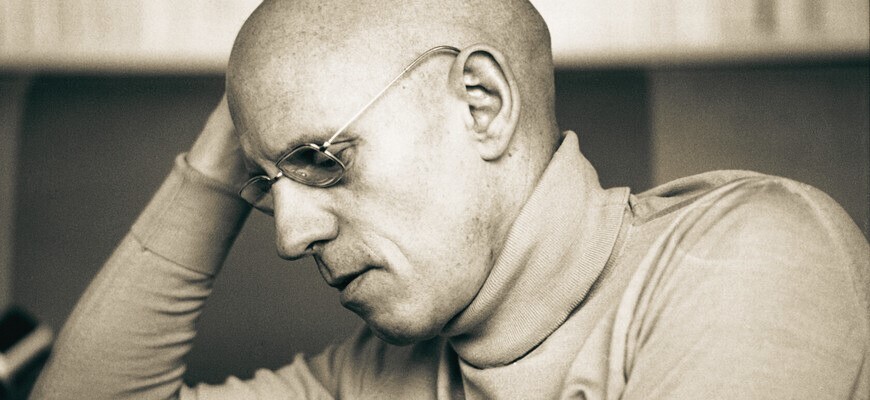

ميشيل فوكو ومولد السياسة الحيوية: تحوّل السلطة في إدارة الحياة والموت

فئة : مقالات

ميشيل فوكو ومولد السياسة الحيوية:

تحوّل السلطة في إدارة الحياة والموت

مقدمة وتمهيد:

يعدّ ميشيل فوكو من أهم الفلاسفة المعاصرين التي تصعب فلسفته على التأطير والتصنيف؛ وذلك بسبب تشعّب الموضوعات التي تناولتها والمناهج المطوّرة المُستخدمة في فهم هذه الموضوعات. عمد فوكو إلى التعمق في الموضوعات الهامشية وغير التقليدية في عصره، فدرس الجنون بوصفه حدًّا كاشفًا للعقل الحداثي الإقصائي، والطب الذي شهد تحوّلًا نوعيًّا مع لحظة تشكّل الطب التشريحي الذي حوّل جسد الميت إلى موضوع للخطاب الطبي الحديث الذي يساعد على نمو الحياة. بالإضافة إلى موضوعات مثل المراقبة والتعذيب وتكنولوجيات السلطة في العصر الحديث، ناهيك عن موضوع الجسد الذي شكّل تموضعه في علاقات تلك البُنى الركيزة الأساسية داخل منظومته الفكرية. كما كان له دوره الكبير في تطوير نظرية الخطاب والسلطة والمعرفة. وأخيرًا، موضوعه الخاص بإشكالية علاقة الجنس بالحداثة([1])، وهي التي انبثق منها مفهومه عن السياسة الحيوية الذي يعدّ محط اهتمامنا في هذه الورقة.

دُرست هذه الموضوعات بمناهج مطورة من قبل فوكو على رأسها منهجي الأركيولوجيا الذي تخطى به انتماءه للبنيوية، والجينالوجيا الذي طوره بعدما استفاد منه عند الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه الذي تأثر به كثيرًا. كانت هذه هي الأدوات المنهجية التي ساعدته على فهم الخطابات التي تكشف عن العلاقة بين المعرفة والسلطة؛ أي الخطاب الذي يُنتج الحقيقة على حد وصفه. كان هذا المشروع الفكري الضخم بمثابة نقدٍ جادٍ للحداثة والتنوير والقيم الغربية، حتى سُميت فلسفته في آخر ملامحها "بالأنطولوجية التاريخية"، وهي التي تبحث عما آلت إليه الذات في تشكلها الحاضر عبر تقاطعات السلطة والمعرفة في التاريخ. وفي هذا المقال، سنحاول مناقشة مفهوم السياسة الحيوية عند فوكو والغلاف النظري المحاط به.

إعادة فهم تكنولوجيا السلطة عند فوكو:

لا ينفصم تأسيس فوكو لدراسة السياسة الحيوية عن إعادة بنائه لمفهوم السلطة كما فهمها، فلابد لكي نفهم الطرح الفوكوي عن السياسة الحيوية؛ أن نفهم رؤية فوكو للسلطة أولًا. كانت النظرة للسلطة قبل فوكو تعتمد بشكل كبير على التصورين الليبرالي والماركسي، باعتبار أن السلطة انبثقت من رحم عقد اجتماعي، رأى موقّعوه أن المصلحة العامة تقتضي إقامة سلطة يتنازل الأفراد لها بشكل طوعي عن كل أو بعض حرياتهم في سبيل ضمان بعض الحقوق، وهذا هو التصور الليبرالي العقلاني عن السلطة بالأساس.

بينما رأى التصور الماركسي انطلاقًا من تحليله للاقتصاد السياسي للمجتمعات، أن السلطة تتولد عند لحظة التملّك لوسائل الإنتاج، وهي اللحظة التي تخلق الطبقية في المجتمع، وتجعل الطبقة المالكة هي التي تتحكم بالسلطة لتقهر الطبقات العاملة وتُعيد إنتاج سيطرتها عليها. ففي الحالتين، تكون السلطة متموضعة في جانبها الأعلى، وتمارس من أعلى لأسفل، فهي متجسدة عند الليبرالية في الدولة وعند الماركسية في الطبقة.([2])

لم يقتنع فوكو بهذين الطرحين، وحاول أن يفهم السلطة على أنها شبكة معقدة من علاقات القوى، منتشرة ومُوزعة بتغلغل في الجسد الاجتماعي ككل. ليست لها موضع محدد كمؤسسة ما أو نقطة تمركز بعينها أو جماعة محددة، ([3]) بل هي أشبه بالهواء موجودة في كل مكان بدرجات متفاوتة، ومُنتجة لذاتها في كل لحظة، ويشارك الكل في إنتاجها. وقد بلور فوكو تلك الرؤية في مفهوم "ميكروفيزياء السلطة" ليشير إلى أن السلطة تتكون من جزئيات تُمارس من خلال عدد كبير من المؤسسات والإجراءات والقواعد والخطابات، هذه المؤسسات مثل: المدرسة والجيش والمستشفى والمصنع والسجن.

كما أنه صك مفهوم "تكنولوجيا السلطة" الذي أوضح من خلاله آليات عمل السلطة عبر هذه الجزئيات من خلال أساليب انضباطية وليس فقط قمعية. فالأفراد عند فوكو لا يخضعون فقط للقهر الشرعي من السلطة، بل يتعرضون لممارسات تنظيمية ورقابية تجعل أجسادهم موضوعًا مباشرًا لها.([4]) بالإضافة إلى ما يمكن أن نسميه تكنولوجيا الأمن، وهو متعلق بالتعامل مع الأفراد بوصفهم سكانًا، وإقامة إحصاءات عن أحوالهم الاجتماعية من أجل خلق قدرة معرفية أفضل للتحكم بهم وفقًا لمقاربة العلاقة بين القوة والمعرفة في المنظور الفوكوي.

وفي ضوء إعادة فهمه للسلطة، اكتشف فوكو كما أنها قهرية وانضباطية، فأنها منتجة أيضا، حيث تقوم بإنتاج الواقع وموضوعاته وتشكيل ذاتية الأفراد وصياغة المعرفة؛ وبذلك تصل إلى مجال التشكيل الذي يساعدها على إعادة خلق حياة أكثر سهولة في ممارسة عملها. إذا كان هذا هو حال السلطة عند فوكو، فماذا إذن عن المقاومة؟ لم ينظر فوكو إلى المقاومة على أنها عملية مؤقتة أو خارج منظومة السلطة أو ذات شكل واحد مباشر وصريح، بل رأى أنها عملية مستمرة ومقترنة بها، متجذرة في شبكة علاقاتها ذاتها. وقد نقل فوكو فهم المقاومة من كونها عملية مباشرة وواضحة إلى مجموعة مختلفة من الميكانيزمات والتكتيكات التي تتحدى السلطة وتقترن بها في آن.

ولما كانت السلطة - وفقًا لهذا المنظور الفوكوي – تؤسس نفسها على اعتبارات إنتاجية وخلاقة، بانتقالها من عصر ما قبل الحداثة إلى عصر الحداثة؛ كان لابد وأن تكون لها تكنولوجيا جديدة تتعامل على أساسها من الانتقال من عصر "حق السيادة" الذي تُمارس فيه السلطة على أساس إجراءات عقابية وانتقامية عنيفة، تتحكم من خلالها في حق الحياة والموت([5])، إلى عصر "عتبة الحداثة البيولوجية" التي أعادت تشكيل السلطة فيه نفسها على أساس التدخل في الحياة للحفاظ عليها وتحسينها واستثمارها وضبطها من أجل السيطرة عليها وإخضاعها، لتصبح بذلك السلطة أكثر خبثًا في طريقة عملها.([6]) وهذا هو الانتقال من السلطة الاستعراضية التي تُظهر سيادة العاهل على شكل جروح وندوب على جسد الرعية، إلى السلطة الانضباطية التي تجعل جسد السكان موضوعًا للمراقبة والسيطرة الخفية.

السياسة الحيوية كمظلة جديدة لممارسة السلطة:

على هذا الانتقال، برزت أهمية السياسة الحيوية عند فوكو لتمكّن السلطة من أداء مهامها تجاه الأفراد. فهي نشأت كنقطة اتصال بين ما هو سياسي وما هو حياتي أو حيوي، كما أنها تعبر عن نقطة فاصلة، أخضع فيها السياسي مجال الحياة لاستراتيجياته الخاصة المتعلقة بالسيطرة بشقيها التنظيمي والانضباطي أو القمعي والإقصائي. فالسياسة الحيوية تشكلت في لحظة "السلطة على الحياة" كخطوة جعلت وجودها من حيث قدرات السلطة أمرًا ممكنًا.

وقد انتقلت السلطة من حق إقرار الموت إلى الحفاظ على الحياة - أي إلى السياسة الحيوية -([7]) عند اللحظة التي بدت فيها أكثر علما من ذي قبل عن طبيعة تلك الحياة؛ إذ إنه بفعل تطور العلوم والمعرفة المتمثلة في الدراسات العلمية الاجتماعية، الإحصائية والطبية؛ تمكّنت السلطة من التدخل في الحياة بشكل غير مسبوق، وخلقت المعرفة طرائق غير تقليدية في تمكّين السلطة من إخضاع الحياة لسيطرتها، بالإضافة إلى تبلور المؤسسات الانضباطية التي عمقت تدخل السلطة في الحياة من خلال تنظيم الحيوات وضبط الأجساد. وهو ما ظهر مع المؤسسات التعليمية، الصحية، الدفاعية، العقابية، والصناعية الحديثة، التي كانت مرتبطة بشكل ما أو بآخر بتطور المعرفة أيضًا؛ لأنها جعلت من الجسد مصدرًا للخطاب المعرفي الذي يمكّن السلطة من ممارسة عملها. لذلك، يرى فوكو أن السلطة تُعيد تشكيل الذات الخاضعة عبر هذه المؤسسات بتفاعلها مع المعرفة التي تخدم عملها.

ويوضح فوكو بداية هذا التحول بالتوقف عند القرن السابع عشر، عندما أصبح الجسد موضوعًا للترويض من قبل السلطة بواسطة الضبط بدلًا من ممارسة العقاب عبر الموت والتعذيب البدني. ويوضح فوكو أن المسألة لم تعد "جلب الموت إلى الحلبة في مجال السيادة، ولكن توزيع الأحياء في مجال القيمة والفائدة. مثل هذه السلطة يجب أن تؤهل وتقيس وتقيم وتهيكل بدلًا من أن تعرض نفسها في صورة البهاء القاتل". ويمكننا أن نجادل أن سبب هذا التبدّل هو التحوّل الإبستمي في نظرة السلطة للجسد؛ إذ إنها رأت من منظورها الليبرالي والعقلاني أن مقتضيات المنفعة والكفاءة تُرجح ضبط الجسد والاستفادة من إنتاجيته في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بواسطة الآليات التنظيمية والرقابية. ومن هنا اقتضت مصلحة السلطة أن تُمارس ذاتها خارج حيز الإماتة والعقاب، وهذا الحيز أفصح عن ذاته في شكل المراقبة والانضباط اللذين يساعدان على نمو إنتاجية الجسد الخاضع.([8]) وكان هذا الانتقال مرتبطًا أيضًا بخلل عمل السلطة الاستعراضية التي كانت تجعل الجمهور يتعاطف مع جسد موضوع العقاب ضد السلطة بدلًا من ترسيخ أركان السلطة عبره.

ومع القرن الثامن عشر، بدأت تتبلور ممارسة السلطة في هذا الشأن بشكل أكبر، عندما اتجهت للجسد بوصفه سيرورة بيولوجية موضوعها السكان. فبدأت تتدخل في أمور متعلقة بحياة السكان كالميلاد والوفيات وشؤون الصحة العمومية، وهذا هو الذي أعلن وضوح اهتمام السلطة بمجال الحياة فيما عرف بالبايوسياسة للسكان أي السياسة الحيوية. ويقول فوكو عن التحول إلى البيوسياسة: "علينا أن نتحدث عن بيو – سياسة، للإشارة إلى ما يجعل الحياة وآلياتها تدخل في ميدان الحسابات الصريحة، وما يجعل السلطة – المعرفة عاملًا لتغيير الحياة البشرية".([9]) فالنقلة في القرن الثامن عشر اتجهت من التركيز على الجسد منفردًا إلى التركيز على ما يسميه فوكو "الجسد الاجتماعي" الذي أصبح موضوعًا للسياسات الرقابية والتنظيمية.

وبهذا يمكننا أن نفهم السياسة الحيوية من واقع هذا العرض على أنها مجموعة من التكنولوجيات والآليات، تمارسها السلطة للتدخل في الحياة بكل تمظهراتها من خلال الانضباط الذي يتم على أجساد الأفراد عبر المؤسسات من جانب، وضبط السكان؛ أي الجسد الاجتماعي، عبر الأدوات القياسية والسياسات من جانب آخر. وتعبّر هذه التكنولوجيات عن طريقة جديدة لممارسة السلطة اقترنت بالحداثة الغربية وبأفول الحق السيادي الكلاسيكي للسلطة.

موقع الموت كأداة عقابية من منظومة السياسة الحيوية الفوكوية:

إذا ما كانت السياسة الحيوية عند فوكو قد قامت للتدخل في الحياة والحفاظ عليها واستثمارها في الإنتاجية، فهل يعني ذلك أن موضوع الموت قد تراجع مما هو سياسي ومتعلق بالسلطة إلى المربع صفر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسّر وجود أنظمة معاصرة لفوكو استخدمت العقوبات الإبادية لفرض سلطتها، كالأنظمة النازية والفاشية والشيوعية؟

يجيب فوكو بالنفي عن سؤالنا الأول؛ إذ إنه لاحظ أن حق السلطة القديم في الإماتة يعود إلى الواجهة حال بروز العنصرية في ممارسة السلطة. عندما تبرز العنصرية في الدولة؛ تتخلى السياسة الحيوية عن دورها الانضباطي والإنتاجي، وتتحول إلى آلية تصنيفية وتميزية، تُعيد ترتيب السكان وفقًا للأعراق، من حيث كونها متفوقة أو دونية، وبالتالي تُحدد على هذا الأساس أهليتهم للحياة والسيادة أو استحقاقهم للموت والإخضاع.

ذلك ما يفتح المجال أمام تصوّر يبرر التخلص من الأعراق الدونية التي توصف بأنها دونية لكونها تهدد نقاء العرق السائد، وهو ما يمهد بدوره لفكرة خلق الموت المحقق أو تهيئة عوامله لمجموعة من السكان على أُسس بيولوجية، بهدف الحفاظ على استمرار الحياة في جانب عرقي على حساب الجانب الآخر. وبهذا تصبح ممارسة السيادة متحققة عبر بيوسياسة تصفوية وإقصائية. ويوضح فوكو دور العنصرية في إرجاع الحق السيادي في القتل بقوله: "إن العنصرية، في اعتقادي، تضمن وظيفة الموت في اقتصاد السلطة الحيوية".([10])

ختاما:

يمكن القول إن مفهوم السياسة الحيوية من أكثر المفاهيم التي تساعدنا على تعقُّب نظرة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو للسلطة، كما يعتبر هذا المفهوم كاشفًا عن الأدوات الجديدة التي مكّنت السلطة من التحوّل في عملها بشكل أكثر خفاءً واحتيالًا في حقبة الحداثة، ليس بفعل قيم التنوير التي يُعتقد أنها أقنعت السلطة بالتخلي عن حقها السيادي الكلاسيكي في العقاب والقتل، بل لأن السلطة ذاتها أدركت كيف تستمر في ممارسة عملها بشكل أكثر إنتاجية وتطورًا، ودهاءً أيضًا!

[1] الزواوي بغورة، "ما التنوير؟ موقف ميشيل فوكو"، مجلة إبداع، عدد ٣٠، ٢٠١٤، ص ٢٥ – ٣٥.

[2] للمزيد عن تغير القوة والسلطة عند فوكو عن النظريات التي قبله انظر:

محمد صفار، "مفهوم القوة عند ميشيل فوكو إعادة فتح الملف الإيراني"، (الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، ٢٠١٧)، ٩ – ١٠، ٢٧ – ٢٩.

[3] ميشيل فوكو، "يجب الدفاع عن المجتمع"، ترجمة الزواوي بغورة (بيروت: دار الطليعة للنشر، ٢٠٠٣)، ص ٥٤.

[4] ميشيل فوكو، "المراقبة والمعاقبة: مولد سجن"، ترجمة: علي مقلد، (بيروت، مركز الإنماء القومي، ١٩٩٠)، ص ٢٠٤.

[5] فوكو، "يجب الدفاع عن المجتمع"، ص٢٣٤

[6] ميشيل فوكو، "تاريخ الجنسانية:١، إرادة العرفان"، ترجمة محمد هشام (المغرب: أفريقيا الشرق، ٢٠٠٤) ص ١١٤

[7] محمد صفار، "الأصوليات"، (القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، ٢٠١٦)، ص ٤١

[8] فوكو، "تاريخ الجنسانية١"، ص ١١٦

[9] أماني أبو رحمة، "أبعد من فوكو: السياسات الحياتية في عصر الجينوم"، ط ٢ (القاهرة: مؤسسة أروقة للدراسات والنشر، ٢٠٢٠)، ص١١٩

[10] فوكو، "يجب الدفاع عن المجتمع"، ص ٢٤٨