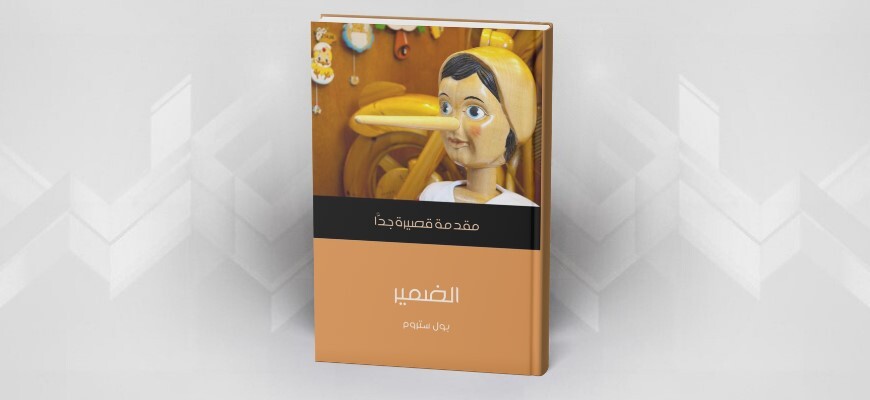

دراسة تحليلية نقدية لكتاب: (الضمير: مقدمة قصيرة جدًا) لبول ستروم( )

فئة : قراءات في كتب

دراسة تحليلية نقدية لكتاب:

(الضمير: مقدمة قصيرة جدًا)

لبول ستروم([1])

n المؤلف: بول ستروم

n العنوان: الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا

n ترجمة: سهى الشامي

n مراجعة: هبة عبد العزيز غانم

n دار النشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

n السنة: 2014

مستخلص

يتناول بول ستروم في كتابه الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا تطور مفهوم الضمير في سياقات دينية وعقلية واجتماعية، موضحًا كيف شكل هذا المفهوم أحد أهم الأسس الأخلاقية في التاريخ الغربي، منطلقًا من فكرة مفادها أن الضمير لم يكن فكرة ثابتة، بل كيانًا تاريخيًّا متغيرًا تشكل خلال مراحل وتحولات عميقة.

يبدأ المؤلف من جذور المفهوم في المسيحية، مفسرًا أهميته في اللاهوت الأخلاقي، خاصة عند أوغسطين وتوما الأكويني. هنا، يُرى الضمير بوصفه صوتًا إلهيًا داخليًا موجهًا لسلوك الإنسان. بعد ذلك، يتابع انتقال الفكرة إلى عالم الحداثة والعقلانية، حيث بات الضمير مرتبطًا بالعقل الذاتي والحرية الفردية، كما يظهر في أعمال لوك، وروسو، وكانط.

ينتقل ستروم بعد ذلك إلى التحليل النقدي لهذا المفهوم من خلال ثلاث شخصيات فلسفية، وهم: دوستويفسكي، نيتشه، وفرويد. يعرض دوستويفسكي تنازع الضمير مع الإيمان والشعور بالذنب. بينما يفسر نيتشه الضمير كتأثير للقيود الاجتماعية، في حين يعده فرويد تعبيرًا عن "الأنا الأعلى" نتيجة للضغوط الأسرية والثقافية.

يبحث المؤلف أيضًا العلاقة بين الضمير والحقوق المدنية، ويطرح تساؤلات عن مشروعية العصيان من منطلق الضمير، مشيرًا إلى نماذج من تاريخ الكفاح السياسي والأخلاقي. يختتم بتأمل في موقع الضمير في الثقافة المعاصرة، متسائلًا عما إذا كان لا يزال صوتًا مؤثرًا في عالم يزداد فيه التشظي وتعدد القيم. يجمع الكتاب بين التحليل الفلسفي والسرد التاريخي والطرح الثقافي، بلغة واضحة ومنهجية، مما يجعله مدخلًا فكريًّا دقيقًا لفهم الضمير كقيمة أخلاقية وإنسانية متجددة.

أولًا: مقدمة عامة:

يُعد كتاب "الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا" جزءًا من سلسلة أكسفورد "مقدمة قصيرة جدًا"(Very Short Introduction)، التي تُعنى بتوفير معلومات شاملة وعميقة عن مجموعة مختلفة من المفاهيم والمجالات الفكرية، تستهدف شريحة واسعة من الأكاديميين والقراء غير المتخصصين. يَبذل المؤلف بول ستروم (Paul Strohm)، المتخصص في العلوم الإنسانية، جهدًا لتقديم تحليل تاريخي وفلسفي مُختصر لمفهوم "الضمير" (Conscience)، مع تجنب التبسيط المفرط أو التعقيد الذي قد يُعوق فهم القارئ غير المتخصص.

يندرج الكتاب ضمن سياق فكري وثقافي ينطوي على زيادة التساؤلات حول المرجعية الأخلاقية في المجتمعات الحديثة؛ وذلك في ضوء تحولات القيم والضعف الذي يشهده الدور الكلاسيكي للمرجعيات الدينية، وتنامي الفردية (Individualism) كمحور رئيس للفعل الأخلاقي. لقد أصبح الضمير اليوم مفهومًا يُتأرجح دوره بين كونه صوتًا داخليًا يُوجه الأفعال وبين كونه نتيجة لضغوط خارجة، سواء كانت اجتماعية أو دينية أو نفسية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى استعادة هذا المفهوم وفهم مسارات تطوره لفهم الهوية الأخلاقية المعاصرة.

ترجع أهمية الموضوع الذي يتطرق إليه ستروم إلى مركزية مفهوم الضمير في الفلسفة الأخلاقية الغربية؛ إذ يمثل محورًا أساسيًّا يحدد مواقف الإنسان من الخير والشر، الصواب والخطأ، المسؤولية والواجب. لقد اكتسب المفهوم دورًا رمزيًا كبيرًا، لدرجة أنه يُستدعى عادةً في لحظات الصراع بين الفرد والمؤسسة، أو بين القانون والأخلاق، كما في حالات العصيان المدني (Civil Disobedience). وبالتالي، لا يكتفي الكتاب بمناقشة المعنى النظري للضمير، بل يسعى أيضًا إلى إظهار فاعليته في الخطابات السياسية، القانونية، الدينية، والثقافية.

ينقسم هدف المؤلف إلى بعدين رئيسين، هما: أولًا، يسعى إلى تقديم خريطة تاريخية وفكرية حول مفهوم الضمير، منذ بداياته اللاهوتية في الفكر المسيحي الوسيط (Medieval Christian Thought)، ومرورًا بتطوره في فلسفات الحداثة (Modern Philosophies)، وحتى تجلياته المعاصرة في الأدب والتحليل النفسي والثقافة العامة. في هذا السياق، يعرض المؤلف أعمال مفكرين مثل توما الأكويني (Thomas Aquinas)، ونيتشه (Nietzsche)، وفرويد (Freud)، ودوستويفسكي (Dostoevsky)، موضحًا تنوع وجهات النظر إلى الضمير: هل هو شيء ميتافيزيقي؟ أم نتاج اجتماعي؟ أم جهاز نفسي يواجه صراعات من دون وعي؟

ثانيًا، يسعى المؤلف إلى إعادة فتح النقاش حول أهمية الضمير في العالم الحديث، متسائلًا عما إذا كانت هذه الفكرة تستطيع الثبات أمام التحولات السريعة في القيم والسلوكيات. هل لا يزال الضمير يمثل مرجعًا أخلاقيًّا موثوقًا في زمن ما بعد الحداثة (Postmodernism)، أم إنه تلاشى لحساب بدائل مثل القانون أو الرأي العام، أو حتى الآلات والخوارزميات؟ من خلال هذا العرض، يوجه ستروم القارئ إلى إعادة تقييم أصول قراراته الأخلاقية وطبيعة الصوت الداخلي الذي يميز بين ما يجب القيام به وما يجب تجنبه.

يمكن القول إن ستروم لا يقدم في هذا العمل استنتاجًا نهائيًّا أو موقفًا حاسمًا بخصوص مفهوم الضمير، بل يطرح تاريخًا جدليًّا لمفهوم معقد، موكلًا للقارئ مهمة تحديد الموقف المناسب وفقًا لسياقه الثقافي والفلسفي. وهذه المقاربة المفتوحة تمنح الكتاب قيمته الأكاديمية، حيث يجمع بين دقة الطرح التاريخي ومرونة التحليل الثقافي وسلاسة الأسلوب الفلسفي.

ثانيًا: المؤلف: بول ستروم

يُعد بول ستروم شخصية بارزة في الدراسات الإنسانية، وله خلفية أكاديمية متعددة الجوانب تشمل الأدب والتاريخ والفكر الفلسفي. شغل ستروم منصب أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة كولومبيا، كما كان سابقًا أستاذًا للغة الإنجليزية وآداب العصور الوسطى في جامعة أكسفورد، مما يعكس مكانته المتميزة في المجال الأكاديمي.

ركزت أبحاث ستروم في البداية على الأدب الإنجليزي في العصور الوسطى، مع اهتمام خاص بأعمال الشاعر جيفري تشوسر (Geoffrey Chaucer) وارتباطها بالبنى الاجتماعية والسياسية في إنجلترا خلال القرن الرابع عشر. وقد جمع في دراساته بين التحليل الأدبي والقراءة الثقافية التاريخية، مستخدمًا مناهج النقد الجديد والتفكيك والتحليل الاجتماعي للنصوص.

إن أعمال ستروم لم تقتصر على الاهتمام بالأدب التاريخي وحده، بل توسعت لتشمل موضوعات فلسفية وإنسانية شاملة، مثل الهوية، والضمير، والتاريخ الذاتي. من مؤلفاته: "شوسر ومجتمعه المعاصر" و"النظرية ونص ما قبل الحداثة". ويُعد كتابه 'الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا' جزءًا من هذا الاتجاه، حيث يستخدم فيه خلفيته الفلسفية والتاريخية ليوضح مفهومًا أخلاقيًّا رئيسًا في الثقافة الغربية بطريقة تتسم بالبساطة والعمق في آن واحد([2]).

ثالثًا: الإطار المعرفي للكتاب وتحليل محتوى الفصول

n مدخل تمهيدي

يبدأ بول ستروم كتابه الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، بطرح سؤال محوري يمثل الأساس الذي يرتكز عليه العمل برمته، وهو: "ما هو مصدر الضمير؟". ومنذ البداية، يتضح أن المؤلف لا يهدف إلى تقديم إجابة حاسمة أو اختصار المفهوم في تعريف واحد، بل يسعى لفتح آفاق فكرية واسعة للتفكر في كيفية تشكل الضمير، سواء من خلال التجارب الدينية، أو الصراعات النفسية، أو التغيرات الاجتماعية والسياسية.

في هذا الإطار النظري، يعرض ستروم الطبيعة المعقدة لمفهوم الضمير، موضحًا أنه لا يقتصر على البعد الأخلاقي فحسب، بل يتقاطع مع قضايا تتعلق بالهوية الإنسانية، والوعي بالذات، والقدرة على اتخاذ القرارات، والشعور بالمسؤولية. ولهذا السبب، يُفهم الضمير ليس فقط كإحساس داخلي بالذنب أو الرضا، بل كقوة إرشادية داخلية يمكن أن تظهر كتوبيخ، أو تنبيه، أو نداء يجبر الفرد على إعادة تقييم أفعاله وفق معيار يتجاوز الرغبات الفردية أو الإملاءات الخارجية([3]).

يعرف الضمير بأنه هو ما يرشدنا في أفعالنا، ويتضمن فكرة وجوب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعي احتياجات الآخرين. يربط آدم سميث، في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" الصادر عام 1759، الضمير بأصوله اليونانية وفكرة الفرد المنفصل، مزاعمًا بأنه ينبغي لنا أن نتخيل أن خياراتنا يُحكم عليها من قِبَل مُشاهد محايد، ينادينا ويُحفزنا على التفكير في تأثيرها علينا وعلى الآخرين([4]).

كما يُشير إلى أننا لا نستطيع أن نختبر العالم كما يختبره الآخرون، لكنه يدعونا إلى تخيل تجارب الآخرين وتطبيق هذا الإحساس على أنفسنا، لنتمكن من تصور شعورنا لو كنا في وضعهم. قد نميل إلى التفكير في الضمير من منظور عقلاني بحت، لكن فإنه يتطلب تفكيرًا وخيالًا. قبل أن نختار، يجب أن نتخيل أثر اختيارنا([5]).

يؤكد المؤلف منذ البداية أن الضمير ليس فكرة ثابتة أو فطرية بالضرورة، بل هو بناء ثقافي وتاريخي تطور عبر العصور، واتخذ أشكالًا متعددة تبعًا للسياقات الدينية والفكرية والسياسية التي نشأ فيها. في هذا الإطار، يشير إلى أن المفهوم الغربي للضمير قد تأثر بدرجة كبيرة بالإرث المسيحي، حيث تم تصوير الضمير بوصفه صوتًا إلهيًا داخليًا، يدفع الفرد إلى التمييز بين الخير والشر، ويستند إلى علاقة مباشرة بين الإنسان وربه. غير أن المؤلف لا يتوقف عند هذا التفسير، بل يلمح إلى أن التحول الحداثي في الفكر الأوروبي أدى إلى علمنة الضمير (Secularization of Conscience)، وجعله أكثر ارتباطًا بالعقل، والإرادة الحرة، والحرية الفردية، بدلًا من كونه مجرد انعكاس للإرادة الإلهية.

من القضايا المهمة التي يطرحها ستروم أيضًا في المقدمة هي العلاقة بين الضمير وحقوق الإنسان؛ إذ يرى أن تطور مفهوم الضمير في الفكر الغربي أسهم في ترسيخ مبادئ أخلاقية ذات طابع كوني، من قبيل الكرامة، والحرية، والمسؤولية الفردية. ومن ثم، فإن الضمير لا يُعد مسألة نفسية أو دينية فقط، بل هو عنصر مركزي في التقاليد الليبرالية الحديثة التي قامت عليها الديمقراطيات الغربية، حيث تُمنَح للفرد مساحة للتعبير عن قناعاته الأخلاقية حتى لو تعارضت مع السلطات أو القوانين([6]).

يعتمد المؤلف في هذه المقدمة على أسلوب استقصائي، يتجنب إصدار الأحكام القطعية، ويعتمد بدلًا من ذلك على طرح الأسئلة المفتوحة: ما مصدر الضمير؟ هل هو فطري أم مكتسب؟ هل يتشكل الضمير بفعل التنشئة الاجتماعية؟ أم هو نتيجة صراع داخلي بين دوافع متعارضة؟ هذه الأسئلة لا تُطرَح بوصفها تمهيدًا لموقف حاسم، بل بوصفها محاور سيتم التوسع فيها في الفصول اللاحقة، مما يمنح القارئ رؤية واضحة للبنية المنهجية التي يتّبعها المؤلف.

تُشكل المقدمة أيضًا تمهيدًا لعرض بعض الشخصيات التي ستظهر لاحقًا في سياق التحليل، مثل توما الأكويني، ونيتشه، وفرويد، ودوستويفسكي. وهذا التنويع بين المصادر الفلسفية والدينية والأدبية والثقافية يشير إلى التعددية المنهجية التي سيتبعها المؤلف في تحليله، حيث لا يقتصر على المسارات الفلسفية التقليدية، بل ينفتح أيضًا على تجليات الضمير في وجدان الإنسان العادي، وفي الحكايات الرمزية.

بشكل عام، تؤسس المقدمة لتصور الضمير بوصفه بُنية تاريخية وثقافية ونفسية مركبة، لا يمكن اختزالها في بُعد واحد، أو تجاهل تأثيرها في تشكيل السلوك الإنساني والحكم الأخلاقي. وقد تمكن المؤلف في وضع هذا المفهوم ضمن سياق أوسع يتداخل فيه الفردي بالجمعي، والميتافيزيقي بالاجتماعي، والتاريخي بالمعاصر، مما يوفر للقارئ نقطة انطلاق فكرية قوية لاستكشاف الفصول اللاحقة.

n الفصل الأول: الضمير المسيحي

ينطلق بول ستروم في هذا الفصل من محاولة تأصيل جذور الضمير (Conscience) داخل التراث المسيحي الغربي، مؤكدًا أن المفهوم، كما استقر في الوعي الأوروبي الحديث، لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى البنية اللاهوتية التي تشكلت في القرون الأولى من المسيحية، واستمرت بالتبلور خلال العصور الوسطى، خاصة في كتابات القديس أوغسطين (St. Augustine) وتوما الأكويني (Thomas Aquinas).

يشير المؤلف إلى أن فهم الضمير في المسيحية ينبع من الصراع بين النعمة الإلهية والإرادة البشرية، وهو صراع جوهري في الفكر المسيحي بشكل عام. فالإنسان يقف أمام الله ليس فقط كمخلوق يلتزم بالطاعة، بل أيضاً كمخلوق مكلف بالتفكير والتفاعل مع الأوامر الإلهية، التي تمتد لتشمل دوافع النيات بجانب الأفعال الظاهرة. في هذا السياق، يُعد الضمير وسيلة للكشف الداخلي، تهدف إلى توجيه الفرد نحو الخير وتحذيره من الشر، ومع ذلك، فإنها لا تعمل بشكل مستقل، وإنما تبقى مرتبطة بمصدر سامٍ، هو الله([7]).

ينظر القديس أوغسطين إلى الضمير بوصفه ساحة للصراع الروحي؛ إذ يرى أن الإنسان مُشتت بين حب الذات وحب الله؛ وتظهر لحظة الضمير عندما يُدعى العقل لفحص النوايا، لتحديد ما إذا كان الفعل يتجه نحو الخير الحق أم نحو الأنانية. في هذا السياق، لا يمثل الضمير مجرد معرفة أخلاقية عقلانية، بل يُعد في الأساس تجربة دينية داخلية، تعكس العلاقة الشخصية بين الإنسان والله.

أما من منظور توما الأكويني، يتم تناول مسألة الضمير بطريقة أكثر منهجية. يقدم الأكويني الفرق بين الضمير والعقل العملي الفطري، حيث يشير الأول إلى التطبيق العملي للمعرفة الأخلاقية على حالة معينة، بينما يمثل الثاني المعرفة الأساسية بالخير والشر كمبدأ فطري كامن بالذات. وعليه يقرر بأن الضمير هو الجمع بين معرفتنا والعالم الذي نتصرف فيه من خلال "التطبيق العملي لتلك المعرفة على ما نقوم به"([8]).

يُقدم الأكويني للضمير تصورًا مزدوجًا، فهو من جهة قدرة عقلية تستند إلى مبادئ أخلاقية عامة، ومن جهة أخرى، يُعد امتدادًا للتوجيه الإلهي الذي يسكن النفس. ما يميز مفهوم الأكويني هو محاولته للمزج بين العقل والوحي، بين العدل الطبيعي والنعمة الإلهية، ليصبح الضمير في النهاية انعكاسًا لعقل مخلوق على صورة الله، رغم أنه يظل بحاجة إلى نور إلهي لإدراك الخير الكامل([9]).

يعرض ستروم هذا الإرث المسيحي بقدر من الاحترام التاريخي، لكنه لا يتوانى عن طرح الإشكالات الفلسفية والمعرفية التي يثيرها. من جهة، يمنح التصور المسيحي للضمير سلطة مطلقة على السلوك الأخلاقي، حيث يُعتقد أنه صوت الحق الداخلي الذي لا يُساءل. ومن جهة أخرى، تبقى طبيعة هذا الصوت غامضة: هل هو عمل عقلاني؟ أم إلهام داخلي؟ هل يتحدث الفرد إلى نفسه؟ أم يصغي لنداء خارجي من مصدر إلهي؟ هذه التساؤلات، كما يشير المؤلف، ظلت مفتوحة في الفكر المسيحي، مما نتج عنه تباين واسع في فهم الضمير داخل اللاهوت المسيحي ذاته.

في التحليل الذي يقدمه ستروم، يلاحظ ميلًا إلى التشكيك في الطابع الحتمي الذي يضفيه اللاهوت المسيحي على الضمير. فهو يشير إلى أن هذا التصور قد يؤدي، في بعض الأحيان، إلى إلغاء مسؤولية الفرد أمام المجتمع، طالما أن الضمير الداخلي يفترض أنه الحَاكم الأعلى. وهذا ما يمكن أن يفتح المجال أمام تبرير أفعال خطيرة استنادًا إلى "قناعة شخصية" مزعومة بأنها تنبع من الضمير، دون مراعاة للعواقب العملية أو الاعتبارات الإنسانية. ومن هنا، يُطرح سؤال نقدي: هل يمكن للضمير، كما تصوره المسيحية، أن يتحول إلى أداة مطلقة تبرر الانعزال الأخلاقي؟ أم عليه أن يخضع للمساءلة الاجتماعية والتاريخية؟

يبحث أيضًا ماكس شيلر في كتابه الذي يحمل عنوان «النزعة الشكلية في الأخلاق» عن نقطة وسط بين الضمير الشخصي إلى حد كبير من ناحية ومذهب الخلاص من ناحية أخرى. وهو يجادل بحدة أن الضمير بالفعل لديه موجز صحيح لما «يصلح لك، ولك وحدك»، لكن مطالب الضمير الفردي يجب أيضًا أن تقدم في إطار التزام أكثر شمولًا بالبصيرة الأخلاقية. وتتمثل وجهة نظره في أن الضمير المنعزل أو الادعاء بوجود ضمير مستنير على نحو مميز يفضي إلى الفوضى الأخلاقية ما لم تُمنح السلطة والتعاليم دورًا ملطفًا ([10]).

يمكن القول إن عرض ستروم لهذا الفصل يُبرز قيمة الضمير المسيحي كمرجعية تأسيسية للفكر الأخلاقي الغربي، لكن من دون أن ينزلق إلى تمجيد أو تأييد مطلق، بل إنه يعيد طرح الأسئلة التي واجهت هذا التصور منذ بدايات الحداثة: هل يكفي "الصوت الداخلي" ليكون موجهًا أخلاقيًّا موثوقًا؟ وهل بوسع الضمير أن يحلّ محل القانون، أو الجماعة، أو حتى العقل النقدي؟

ما يُحسب لستروم هو أنه لا يفصل بين الجذور الدينية للضمير وتحولاته العلمانية لاحقًا، بل يُظهر كيف أن ما يُعرف اليوم بالضمير الفردي في الفضاء الحديث هو وريث مباشر لتقاليد لاهوتية عميقة، حتى وإن تم تجريدها من أصولها الغيبية. هذا الفهم التاريخي المركب يُمهد الطريق للفصول اللاحقة، التي ستتناول كيف تم علمنة الضمير، وكيف تعرّض لانتقادات فلسفية ونفسية جذرية.

في النهاية، يُقدم هذا الفصل قراءة تاريخية وتحليلية للضمير في المسيحية لا تخلو من الاحترام لإرثها الأخلاقي، لكنها تقف عند حدودها المفاهيمية، وتحفر في عمق الأسئلة التي طرحتها ولم تجب عنها بوضوح حاسم. وهذا ما يمنح العمل قيمته، بوصفه جهدًا في التأمل الفلسفي التاريخي أكثر منه تأييدًا لموقف معيّن.

n الفصل الثاني: علمانية الضمير

يُعد فصل "علمانية الضمير" (Secularization of Conscience) أحد أكثر فصول الكتاب أهمية من الناحية الفلسفية والتاريخية؛ لأنه يرصد نقطة التحول الجذرية في تصور الضمير داخل الفكر الغربي. فبعد أن كان الضمير في التصور المسيحي مرتبطًا بالإرادة الإلهية والتكليف الرباني، شهد هذا المفهوم انتقالًا حاسمًا خلال القرون السابع عشر والثامن عشر نحو فضاء العقل والعلمانية، ليصبح بذلك موضوعًا دنيويًّا يخضع للمعالجة الإنسانية، بدلًا من كونه تعبيرًا عن مشيئة سماوية.

ينطلق بول ستروم من التأكيد أن هذا التحول لم يكن قطيعة مفاجئة، بل مسارًا تراكميًّا ارتبط بتطور الفكر الفلسفي الحديث، وخاصة في أوروبا ما بعد الإصلاح الديني. فقد أتاح التحرر من السلطة الكنسية التقليدية فرصة أمام المفكرين لإعادة تأطير الضمير كمكون داخلي مستقل، يمكن للعقل البشري الوصول إليه من دون وسيط ديني أو لاهوتي. ومن هنا بدأ الضمير يُفهم بوصفه قدرة عقلية أخلاقية ذاتية، تعكس حكم الإنسان على أفعاله استنادًا إلى مبادئ منطقية عامة، لا إلى أوامر إلهية.

يسلط المؤلف الضوء على عدد من المفكرين الذين أسهموا في عملية علمنة الضمير، من أبرزهم: جون لوك (John Locke). هؤلاء المفكرون، على تباين رؤاهم، يجتمعون حول فكرة أن الإنسان يمتلك بداخله مرجعية ذاتية يمكنها إصدار أحكام أخلاقية، بشرط أن تكون مبنية على الحرية، والعقل، والإرادة المستقلة.

في هذا السياق، يؤدي الفيلسوف الإنجليزي جون لوك دورًا مركزيًا، بوصفه أحد الآباء المؤسسين للضمير العقلاني. ففي أعماله، وخاصة "رسالة في التسامح"، يتحدث لوك عن الضمير لا بوصفه نداء إلهيًّا، بل كحكم يستند إلى العقل الطبيعي. فالضمير عنده هو ممارسة عقلانية تتيح للإنسان تمييز الصواب من الخطأ استنادًا إلى تجربة داخلية وتفكير شخصي، لا إلى وصايا كنسية أو مؤسسات دينية([11]).

يُوضح ستروم أن ما يجعل تصور لوك للضمير محوريًا هو اقترانه بمبدأ الحرية الدينية، واعترافه بأهمية الحق في ممارسة الاعتقاد، والاعتراض، انطلاقًا من الضمير الفردي. ففي مقابل الكنيسة التي تطالب بالخضوع لسلطتها، يقف لوك مدافعًا عن استقلالية الضمير كجزء من كرامة الإنسان. ويرى أن الإجبار في مسائل الإيمان أمر عبثي، لأن الإيمان لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يُقبل من الداخل، عبر اقتناع ذاتي. وهذا الاقتناع هو بالضبط ما يُشكل وظيفة الضمير([12]).

لكن ستروم لا يغفل أن هذا التوجه العقلاني لم يكن خاليًا من التحديات. فالضمير، حين يتحرر من المرجعية الدينية، يواجه خطر التعدد والتناقض. ومن هنا تبدأ مشكلة النسبية الأخلاقية في الظهور: إذا لم يعد هناك مرجع أعلى (إلهي) للحكم الأخلاقي، فهل يبقى الضمير سلطة موثوقة؟ وهل يمكن بناء حياة اجتماعية أو قانونية على أحكام ضميرية فردية متباينة؟

في هذا السياق، يلمح المؤلف إلى أن الضمير العلماني، رغم تحرره الظاهري من الدين، لا يخلو من طابع شبه ديني؛ إذ يُستدعى في الخطاب الأخلاقي الحديث كما لو كان كيانًا قدسيًّا يُحتكم إليه، ويُمنَح سلطة حكم مطلقة، دون أن يكون محدّدًا تعريفًا أو مضمونًا. وهذه المفارقة تُثير تساؤلات حول الطابع الإلزامي للضمير في المجتمعات الحديثة: هل يستمد قوته من كونه عقلًا عمليًا نقيًا؟ أم من تقاليد ثقافية تراكمية تمنحه وزنًا رمزيًا؟

أحد أبرز الإشكالات التي يطرحها ستروم، بصورة ضمنية، هو أن العلمنة لم تُلغِ بعد الأثر اللاهوتي في مفهوم الضمير، بل ربما أعادت صياغته في صورة أخرى. فحتى في ظل الرؤى العقلانية الحديثة، ظل الضمير محتفظًا بنبرة "الصوت الداخلي"، الذي يُصدر أحكامًا، ويوجّه سلوك الإنسان، بل ويحاكمه نفسيًّا. ومن ثم فإن ما تبدو علمنة للضمير قد تكون، في العمق، استمرارًا لتقنيات الاعتراف والرقابة الذاتية التي رسخها الدين، ولكن ضمن خطاب عقلاني جديد.

من وجهة نظر الفيلسوف النفعي جون ستيوارت ميل يجب أن يمتد التسامح إلى كل أنواع الآراء السياسية والاجتماعية، وهو يعارض على حد سواء استبداد السلطة الدينية والسياسات الحكومية، معلنًا أن «كل ما يقمع الشخصية الفردية يعد طغيانًا أيًّا كان الاسم الذي يطلق عليه، وسواءٌ أكان يعترف بتطبيق إرادة الله أم أوامر الإنسان».

كما يؤكد ميل أن الحرية الفردية: تشمل أولًا النطاق الداخلي للوعي، و«حرية الضمير» الملحة في أشمل معانيها، وحرية الفكر والإحساس، وحرية الرأي والشعور المطلقة في كل الموضوعات العملية أو النظرية أو العلمية أو الأخلاقية أو الدينية. وقد يبدو أن حرية التعبير عن الآراء ونشرها تقع ضمن مبدأ آخر، حيث إنها تنتمي لذلك الجزء من السلوك الفردي الذي يخص الآخرين، لكن لما كانت بنفس الأهمية تقريبًا التي تتمتع بها حرية الفكر ذاته وتعتمد إلى حدٍّ كبير على نفس الأسباب، فهي عمليًّا لا تنفصل عنها. وثانيًا، يتطلب المبدأ حرية التجربة والممارسة، وحرية وضع خطة لحياة المرء تناسب شخصيته، وحرية القيام بما نحب أن نفعله شريطة الخضوع للعواقب التالية دون أن يعوقنا الآخرون طالما ما نفعله لا يؤذيهم حتى وإن رأوا سلوكنا أحمق أو ضالًّا أو خاطئًا([13]).

من الناحية النقدية، يُحسَب لهذا الفصل أنه لا يقع في فخ تمجيد "الحداثة الأخلاقية"، بل يفتح المجال للنقاش حول محدودية العقل الأخلاقي الفردي، خاصة في ظل تعددية القيم، واختلاف الثقافات، وتفكك المرجعيات الكبرى في العالم المعاصر. فالعقل، وإن كان أداة ضرورية لفهم الخير والشر، إلا أنه ليس كافيًا دائمًا لتوليد التزام أخلاقي حقيقي، ما لم يكن مقرونًا بإحساس عميق بالمسؤولية والعلاقة بالآخر.

يُشير ستروم أيضًا إلى أن الضمير، أصبح أكثر قابلية للتسييس (Politicization)، حيث يمكن توظيفه لتبرير مواقف متناقضة باسم "القناعة الشخصية" أو "الحرية الأخلاقية". وهنا يطرح سؤالًا جوهريًّا: كيف نميز بين ضمير أصيل يستند إلى تأمل عقلاني عميق، وبين ضمير زائف يستند إلى مصالح ضيقة أو أيديولوجيات مقنعة؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظلّ الخطابات السياسية المعاصرة، حيث كثيرًا ما تُستخدم كلمة "ضمير" لتسويغ سلوكيات قد تكون بعيدة تمامًا عن المعايير الأخلاقية.

نستنتج مما سبق، يُمكن القول إن فصل "علمانية الضمير" في كتاب ستروم لا يكتفي بتتبع الانتقال التاريخي من اللاهوت إلى العقل، بل يُعيد مساءلة هذا الانتقال في ضوء تعقيدات الواقع المعاصر. فالضمير، في صيغته العلمانية، يُمثّل مكسبًا على صعيد الحرية الأخلاقية، لكنه لا يخلو من التباسات فلسفية وعملية تتطلب إعادة نظر دائمة. وهو ما يُضفي على الكتاب طابعًا فلسفيًّا حيًّا لا يقتصر على السرد، بل ينفتح على النقد والتفكيك.

n الفصل الثالث: ثلاثة نقاد للضمير – دوستويفسكي، نيتشه، فرويد

يمثّل هذا الفصل من كتاب بول ستروم محطة فكرية محورية في مسار الكتاب، حيث ينتقل المؤلف من العرض التاريخي للمفهوم إلى لحظة نقدية حاسمة، عبر استحضار ثلاث شخصيات أساسية في تاريخ الفكر الغربي الحديث، وهي: فيودور دوستويفسكي، فريدريك نيتشه، وسيغموند فرويد (Freud). يجمع هؤلاء الثلاثة، رغم اختلاف منطلقاتهم، نزعة شكية في الضمير كسلطة أخلاقية مطلقة، ورغبة في تعرية الأسس النفسية أو الاجتماعية أو اللاهوتية التي تقوم عليها هذه السلطة.

ينطلق المؤلف من تحليل عميق لأدب دوستويفسكي، خاصة روايته الجريمة والعقاب، ليتوقف عند الصراع الوجودي الذي يعيشه الإنسان الممزق بين الرغبة في الحرية من القيود الأخلاقية التقليدية، والإحساس الثقيل بالذنب الداخلي الذي لا يفارقه. فشخصية راسكولنيكوف في الرواية تمثل نموذجًا لإنسان يحاول أن يتجاوز الضمير الأخلاقي عبر ارتكاب الجريمة باسم العقل أو الفكرة النفعية، لكنه ينتهي مدمَّرًا نفسيًّا تحت وطأة الشعور بالذنب([14]).

يقدم دوستويفسكي في أعماله الضمير بوصفه قوة داخلية غير عقلانية بالكامل، وأحيانًا مرعبة، لا يمكن تجاهلها أو إسكاتها. فالضمير عنده ليس تعبيرًا عن وعي عقلاني، بل هو أقرب إلى كيان ميتافيزيقي مرتبط بالإيمان، وربما بالرب ذاته. ولهذا السبب، فإن تجاوز الضمير لا يؤدي إلى التحرر، بل إلى العذاب. هذا الطرح، كما يبيّنه ستروم، يضع الضمير في قلب التوتر بين الإنسان والإله، ويجعل منه حَكمًا أخلاقيًّا يصعب تجاوزه إلا عبر الخلاص الديني أو التوبة، وهو ما يعكس الطابع اللاهوتي العميق لأعمال دوستويفسكي([15]).

في مقابل النظرة الوجودية المتدينة لدوستويفسكي، يتخذ نيتشه موقفًا تفكيكيًّا جذريًّا. يرى بول ستروم أن نيتشه قدّم أحد أكثر الانتقادات الراديكالية لمفهوم الضمير في الفكر الغربي، خاصة في كتابه جينالوجيا الأخلاق (On the Genealogy of Morals). بحسب نيتشه، فإن الضمير ليس "صوتًا داخليًّا" نابعًا من طبيعتنا الأخلاقية، بل هو منتَج تاريخي وثقافي، نشأ في سياق الصراع بين الأقوياء والضعفاء، كوسيلة لفرض الطاعة والانضباط الذاتي على الأفراد.

يذهب نيتشه إلى أن ما نسميه "ضميرًا" ما هو إلا شعور بالذنب تم ترسيخه من قبل الأخلاق المسيحية التي نشأت، حسب رأيه، من "عبودية أخلاقية" مفروضة على الإرادة البشرية الحرة. فالضمير عنده ليس أداة للحرية، بل للرقابة والعقاب الذاتي (self-punishment). الإنسان في الحضارة الغربية قد حول عنفه الطبيعي إلى الداخل، فظهر الضمير بوصفه إحساسًا دائمًا بالذنب، ناتجًا عن قمع الغرائز وتقييد الإرادة([16]).

من وجهة نظر نيتشه، تسعى الأخلاق إلى تفسير نظام العقاب والاستفادة منه، ولا تنشأ إلا بعد ذلك؛ أي إن الأخلاق تنشأ كرد فعل على نظام العقاب. بعبارة أخرى، تستخدم المفاهيم الأخلاقية كوسيلة لفهم التقدم الذي تم إحرازه داخل النظام فقط عند تغييره. سبق نيتشه الكثير من المنظرين الأخلاقيين الذين حاولوا فهم مجموعة متنوعة من المعتقدات الأخلاقية بوصفها الهدف الأساسي لنظام العقاب، حيث كانت البدايات غير أخلاقية. لذلك، انتقد نيتشه علماء الأنساب الأخلاقية ووصفه بأنهم بلا شجاعة وقيمة. بناءً عليه، فإن الأخلاق ليست سوى تفسير لشكل العقاب([17]).

ينبه ستروم إلى الطابع الإبداعي والمدمر في آن واحد لهذا النقد النيتشوي. فهو يحرر الضمير من طابعه القدسي، لكنه في ذات الوقت لا يقدم بديلًا أخلاقيًّا واضحًا، بل إن دعوته لـ "تجاوز الأخلاق التقليدية" تثير إشكاليات حول المسؤولية والالتزام، وتجعل من الصعب تأسيس أي معيار مشترك للسلوك البشري.

أما عند فرويد، فيدخل الضمير إلى مجال التحليل النفسي، ويُعاد تعريفه ضمن ديناميكية الجهاز النفسي الثلاثي: الهو (id)، والأنا (ego)، والأنا الأعلى (superego). وفقًا لهذا النموذج، فإن الضمير يتجلى في عمل "الأنا الأعلى" الذي يتكون من التمثيلات الأبوية والثقافية التي يتم امتصاصها في مرحلة الطفولة، لتتحول إلى سلطة داخلية تراقب الأنا وتفرض عليها القواعد([18]).

وفقًا لفرويد الضمير، ليس نابعًا من عقل مستقلّ أو حكم منطقي ذاتي، بل هو انعكاس لعمليات اجتماعية وتربوية، تُنتج شعورًا بالذنب حين يخرق الفرد المعايير التي تشبّع بها في طفولته. وهو ما يجعل الضمير قابلًا للخطأ، بل وللاضطراب، كما في حالات الوسواس القهري أو الشعور بالذنب المرضي. وهنا يشير ستروم إلى البُعد المزدوج في الضمير الفرويدي: فهو من جهة أداة ضرورية لتكوين الذات الأخلاقية، لكنه من جهة أخرى قد يتحول إلى سلطة قمعية نفسية تولّد المعاناة بدلًا من التحرر([19]).

يتفق فوكو مع كانط وفرويد في أن الضمير جانبًا من جوانب الذاتية بشكل عام، ووسيلة لفهم أنفسنا، ويمكننا أن نرى كيف يُغذي الاعتراف البنية التي حُددت حتى الآن والتي يُدفع فيها الذات إلى إدراك صورة مثالية عن نفسها؛ فهو يُقدِّم أفكارًا أخلاقية مفهومة موضوعيًا، ومع ذلك تتجلى من خلال رحلة شخصية لفهم الذات. وقد ذهبت جوديث بتلر إلى القول إن الضمير، على الرغم من ظهوره المتواضع في كتابات فوكو، أمرٌ حيوي لنظريته، بل ولأي نظرية أخرى، حول كيفية استيعاب آثار السلطة في بناء الذاتية([20]).

يمتاز التحليل الفرويدي بالعلمانية الصارمة؛ إذ يجرد الضمير من أي قدسية دينية أو أخلاقية، ويحوله إلى "ظاهرة نفسية" قابلة للفهم والتفسير والعلاج. لكنه، كما يلاحظ المؤلف، لا يعفي الفرد من المسؤولية، بل يعيد توجيهها من الحقل الأخلاقي إلى الحقل العلاجي، ما يفتح أسئلة حول حدود الضمير، ووظائفه، وإمكانية تشكيله أو تغييره عبر التربية والتحليل.

يتأمل ستروم هذه المداخل الثلاثة – الأدبي، الفلسفي، والنفسي – ليبيّن كيف أن كل منها يسهم في تفكيك الهالة التي أحاطت بالضمير، ويكشف عن التوتر بين ما يبدو "فطريًا" أو "إلهيًا" في الضمير، وبين ما هو مكتسب أو مركب ثقافيًّا. ويشير إلى أن هذه الانتقادات، تتقاطع في رؤية الضمير لا كمصدر للحرية فحسب، بل كأداة للضبط والسيطرة، سواء كانت هذه السيطرة دينية، اجتماعية، أم نفسية.

يرى المؤلف أن هذه اللحظة النقدية ضرورية لفهم التناقضات التي ينطوي عليها الضمير في العالم الحديث، حيث بات يُستدعى بوصفه سلطة أخلاقية عليا، في الوقت الذي تتآكل فيه القيم الكبرى التي كان يستند إليها تقليديًّا. هذا التوتر يجعل من الضمير أداة متشابكة بين الداخل والخارج، بين الذات والمجتمع، وبين الحرية والإكراه.

في ضوء هذه القراءات الثلاث، لا يدعو بول ستروم إلى التخلي عن مفهوم الضمير، بل إلى مساءلته وإعادة النظر فيه. فهو لا يقدم نقد هؤلاء الثلاثة بوصفه دعوة لإنكار الضمير، بل بوصفه مدخلًا لفهم تعقيده ومرونته. الضمير، في التحليل النهائي، ليس حقيقة ثابتة، بل بناء تاريخي-نفسي-ثقافي، يشكّلنا بقدر ما نشكله. ومن هنا تأتي الحاجة، كما يقترح ستروم، إلى تأسيس فهم أكثر تواضعًا للضمير، يقوم على الاعتراف بجذوره وتاريخه ونقائصه، بدلًا من الاحتفاء به كصوت معصوم.

n الفصل الرابع: هل الضمير حق مدني؟

في هذا الفصل، ينقلنا بول ستروم إلى سؤال حديث وراهن: هل للضمير مكان داخل الإطار المدني والقانوني؟ وهل يجب حمايته، كما تُحمى حرية التعبير (Freedom of Expression) أو حرية الدين (Freedom of Religion)؟ هذا التحول من البُعد اللاهوتي أو النفسي للضمير إلى أبعاده السياسية والقانونية، يمثل لحظة مركزية في تشكّل الضمير الحديث بوصفه مكونًا جوهريًّا في الفاعلية الإنسانية (Moral Agency) والمواطنة (Citizenship).

يبدأ المؤلف بتتبع الكيفية التي خرج بها الضمير من المجال الخاص إلى الرأي العام، ليتحول إلى موضوع سياسي، خاصة منذ عصر الإصلاح الديني وما بعده. فقد أدى الدفاع عن "حرية الضمير" في وجه السلطة الكنسية، إلى بروز الضمير كحق شخصي يُقاوم به الفرد سلطات خارجية يُنظر إليها بوصفها قمعية أو غير شرعية. ويُذكر هنا نداءات مارتن لوثر ومفكري الإصلاح الذين تمسّكوا بحرية الاعتقاد كحق ضميري لا يخضع لإكراه الدولة أو الكنيسة([21]).

يطرح المؤلف مسألة "العصيان المدني" بوصفه تعبيرًا عمليًّا عن الضمير في المجال المدني. تتجلّى هذه الممارسة في حالات يرفض فيها الأفراد تنفيذ أوامر قانونية أو مؤسسية، انطلاقًا من قناعاتهم الأخلاقية، كما في رفض الخدمة العسكرية، أو رفض إجراء عمليات طبية تتعارض مع المعتقدات الشخصية، أو مقاطعة قوانين تراها بعض الجماعات جائرة أو مجحفة.

يشير ستروم إلى أن القبول بهذا النوع من العصيان يتفاوت من مجتمع إلى آخر، تبعًا لطبيعة النظام السياسي والقانوني، فضلًا عن نوعية القضية المطروحة. ففي بعض الحالات، يُنظر إلى العصيان الضميري بوصفه تعبيرًا عن النضج الأخلاقي والالتزام بالعدالة، كما في مقاومة قوانين التفرقة العنصرية (مثل حركة الحقوق المدنية في أمريكا). أما في حالات أخرى، فيُعد هذا العصيان تهديدًا لسيادة القانون وتقويضًا للمساواة أمامه([22]).

ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة التوتر المستمر بين حرية الضمير وحرية الدين، موضحًا أن التداخل بين المفهومين كثيرًا ما يُوظف في النقاشات السياسية المعاصرة. ففي بعض الحالات، تُستخدم حرية الضمير كوسيلة للالتفاف على قوانين المساواة، كما في رفض بعض الأطباء أداء عمليات إجهاض، بحجة "المعتقد الضميري".

يشير ستروم إلى أن هذه الأمثلة تثير أسئلة شائكة حول حدود التسامح (Limits of Tolerance). فهل يمكن أن نُجيز استخدام الضمير لتبرير التمييز أو رفض الحقوق الأساسية للآخرين؟ وهل ينبغي أن نحمي الضمير من مساءلة المجتمع حين يتعارض مع المبادئ المدنية العليا مثل المساواة وعدم التمييز؟

هذا الطرح يكشف لنا البُعد المزدوج للضمير: فهو أداة للحرية، لكنه قد يتحول أيضًا إلى أداة للانغلاق أو الإقصاء، إذا لم يُضبط ضمن إطار من التوازن القانوني والأخلاقي. وهنا يعيد المؤلف التأكيد على أن الضمير، كي يظل مبدأً مدنيًّا مشروعًا، يجب ألا يتحول إلى حصانة مطلقة ترفع الفرد فوق القانون([23]).

أحد أكثر الأسئلة إثارة في هذا الفصل هو: هل الضمير "حق" يجب على الدولة حمايته؟ أم أنه "واجب" ينبغي على الأفراد تأديته؟ يميل بول ستروم إلى القول بأن الضمير لا يمكن أن يُختزل في أحد الجانبين فقط، فهو في آنٍ معًا حق يُحتج به ضد السلطة، وواجب يُحمّل الفرد مسؤولية قراراته الأخلاقية.

في هذا الإطار، يستعيد المؤلف فكرة الفيلسوف إيمانويل كانط الذي رأى أن الضمير جزء من الواجب الأخلاقي الذاتي، وأن الإنسان ملزَم بأن يحتكم إلى ضميره في كل تصرفاته. غير أن هذا الواجب لا يُعفي من المساءلة أمام القانون والمجتمع، بل يضع الضمير ضمن علاقة مركّبة مع المسؤولية والحرية([24]).

يختتم المؤلف الفصل بملاحظة جوهرية حول التحديات المعاصرة في "دسترة الضمير"، أي محاولات إدخال الضمير ضمن دساتير الدول كنصوص قانونية تُحمي حق الأفراد في اتباع قناعاتهم الأخلاقية والدينية. ورغم أن العديد من الدساتير (مثل الدستور الأمريكي أو الأوروبي) تضم نصوصًا تضمن حرية الضمير، إلا أن التطبيق العملي يظل محل جدل مستمر([25]).

يمثّل هذا الفصل دعوة لإعادة التفكير في الضمير بوصفه ليس فقط مبدأ فرديًّا، بل عنصرًا من عناصر التعاقد الاجتماعي والسياسي. وإذا كانت "الضمائر" ضرورية لحيوية المجتمعات الديمقراطية، فإنها لا تغني عن القانون، ولا تعفي الأفراد من المساءلة. وبينما يستمر الجدل حول حدود الضمير وامتداداته، يظل السؤال مفتوحًا: كيف نحمي حرية الضمير دون أن نسمح بتحوّله إلى أداة تفتيت للشرعية القانونية أو العدالة الاجتماعية؟

n الفصل الخامس: صوت الضمير: هل ما زال مسموعًا؟

يتناول فصل «صوت الضمير: هل ما زال مسموعًا؟» إشكالية معقدة وعميقة تتعلق بقدرة الضمير الإنساني على الاستمرار في أداء وظيفته الأخلاقية في عالم يزداد ضجيجًا وتشويشًا. ويطرح النص هذا التساؤل في صيغة استكشافية تمزج بين التحليل الأدبي، والتأمل الأخلاقي، والتأريخ الرمزي، مما يضفي عليه طابعًا تأمليًا كثيفًا أكثر من كونه دراسة عقلانية منظمة.

يعتمد الفصل في بنائه على مجموعة من الأمثلة الأدبية والدينية التي تُستخدم كمرايا متعددة لصوت الضمير: أوغسطين، روبنسون كروزو، ماركهايم، وحتى صور التعذيب في أبو غريب. هذه الأمثلة تكشف عن محاولات الإنسان عبر العصور للإنصات لذلك الصوت الداخلي، الذي وإن تباينت تسمياته أو تجلياته، يظل قوة ضغط أخلاقية لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، فإن الطابع الانتقائي في عرض هذه النماذج يجعل التحليل أقرب إلى سرد استعاري من أن يكون تفسيرًا مفهوميًا دقيقًا. فبينما يُعرض الضمير أحيانًا كقوة صوتية، وأحيانًا كشبح، أو وثيقة مكتوبة، أو صورة بصرية، تفتقد هذه التعددية إلى خيط مفاهيمي ناظم يوضح ما هو "الضمير" تحديدًا، ومن أين يستمد سلطته في العصر الحديث.

تحتاج شخصية ضمير أوغسطين الناضجة إلى صوت ناطق كي ينقل انفعاله الغاضب ونفاد صبره وحميميته وإلحاح رغباته الإصلاحية، وهكذا فقد استفاد الضمير مرارًا وتكرارًا من صوته وتعبيره على مدار مسيرته الطويلة المقنعة المؤثرة. بينما نجد الضمير يخاطب شخصية روبنسون كروزو التي ابتكرها الكاتب دانييل ديفو. فعندما سيطرت عليه الحمى واليأس، اعترض كروزو على المعاملة التي يتلقاها من الله([26]).

إذا وضعنا الاختلافات الثقافية جانبًا، فما زال هذا الضمير يشترك في العديد من الخصائص مع ضمير أوغسطين، فضمير كروزو على نفس القدر من التوبيخ والإصرار، وهو يخبره بما يعلمه بالفعل لكنه ظل يتجاهله حتى أصبح واجبًا أن يصدم بمعرفته. ويدفع هذا الضمير كروزو في اتجاه بحث روحاني كان قد بدأه بالفعل، ومن تلك الناحية يبدو أنه امتداد لأفكاره الخاصة أو لملَكة عقلية كائنة فيه. وفي الوقت ذاته فهو يعلم أشياء لا يعلمها صاحبه ويتحدث بقوة ما كان كروزو وحده ليتمكن من جمعها. ومن تلك الناحية فالضمير يحتل نفس موقع القوة الذي كان يحتله مع أوغسطين؛ حيث يمزج بين وعي دائم بالموقف وفهم مستمد من الخارج لما يجب فعله حياله([27]).

يسلط الفصل الضوء على الربط بين التجربة الفردية والتمثيل الثقافي للضمير. تقدم قصة روبرت لويس ستيفنسون القصيرة التي تحمل عنوان «ماركهايم» ضميرًا وضعه أكثر غموضًا، حيث يظهر الضمير في هيئة مزدوجة، يجسد بطريقة سردية عميقة كيف يتحوّل النداء الداخلي إلى مواجهة لا مفر منها مع الذات. كما أن إعادة قراءة الضمير في شكل كتاب يُعرض في يوم الحساب، أو صورة كما في حالة أبو غريب، تفتح أفقًا مهمًا للنقاش حول العلاقة بين الأخلاق والتكنولوجيا، بين التوثيق والاعتراف، بين الذنب والتمثيل البصري. ومع ذلك، فإن غياب التفسير النظري للعلاقة بين هذه الوسائط وصوت الضمير يترك القارئ في منطقة رمادية، ويمنع النص من أن يتحول إلى أطروحة متماسكة.

يعالج النص في جزءه الأخير مسألة خفوت صوت الضمير. وهنا يصبح الضمير عاجزًا عن الفعل، متحولًا إلى مجرد اعتراف داخلي لا يغير في السلوك شيئًا، كما في حالة كلامانس لدى كامو. هذه الرؤية، وإن كانت دقيقة في رصد تحولات الضمير الحديث، تفتقر إلى المعالجة الاجتماعية والسياسية التي تفسر هذا الخفوت. فهل تلاشي الضمير سببه الفرد؟ أم المنظومات الاقتصادية والسياسية التي تكبح فعله؟ النص لا يطرح إجابة واضحة، ولا يتبنى موقفًا ناقدًا تجاه الأنظمة التي تنتج هذا التبلّد الأخلاقي، وهو نقص واضح في تحليل يفترض فيه أن يربط بين الفردي والجماعي، وبين النفسي والبنيوي([28]).

في المحصلة، يُعد هذا الفصل محاولة فكرية غنية لرصد التحولات الرمزية والوجدانية في تمثل الإنسان لصوت ضميره، عبر أمثلة أدبية ودينية وفنية متنوعة. لكنه يفتقر إلى العمق التحليلي اللازم لفهم السياقات الاجتماعية والسياسية التي تكوّن هذا الصوت أو تخنقه. فالصوت قد يكون لا يزال مسموعًا، لكن الأهم هو: من الذي يسمعه؟ ومن الذي يستجيب له؟ هذه الأسئلة يلمّح إليها النص، لكنه لا يواجهها مواجهة صريحة، تاركًا القارئ أمام فسيفساء سردية جميلة، ولكن دون مفتاح تأويلي حاسم.

رابعًا: الرؤية النقدية بين التميز والقصور

يستحق جهد المترجمة سهى الشامي وقفة تحليلية خاصة، نظرًا إلى طبيعة النص الفلسفي الذي تعاملت معه، والمحمل بمصطلحات مركبة وتاريخ مفاهيمي طويل. فقد استطاعت أن تنقل محتوى كتاب الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا بلغة عربية رصينة وواضحة، مع مراعاة التكافؤ الدلالي في استخدام المصطلحات الفلسفية، دون إخلال بروح النص الإنجليزي الأصلي.

يظهر ذلك جليًا في ترجمتها لمفاهيم مثل الضمير الأخلاقي (Moral Conscience) والضمير المدني (Civil Conscience)، حيث حافظت على التوازن بين الدقة الاصطلاحية وسلاسة اللغة. كما أن تعاملها مع مقاطع معقدة من أعمال نيتشه وفرويد يُظهر دراية بالمرجعيات الفلسفية الغربية، مما يعكس قدرة على الترجمة التفسيرية لا الحرفية فحسب.

لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض المصطلحات الفلسفية الشائكة كان من الأفضل شرحها أو التعليق عليها بهوامش، خاصة للقارئ العربي غير المتخصص، وهو ما قد يُعد نقطة ضعف نسبية في الترجمة. ومع ذلك، تبقى الترجمة متزنة في بنيتها، محافظة على النغمة الفلسفية والجدية الأكاديمية التي طبع بها المؤلف عمله. في المجمل، ساهمت الترجمة في جعل الكتاب متاحًا للقارئ العربي دون أن تفقد طابعه التأملي، وهو ما يجعل من هذه النسخة إضافة مهمة لمكتبة الفلسفة الأخلاقية باللغة العربية.

كما يمثل كتاب بول ستروم "الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا" نموذجًا لكتابة معرفية مركّزة وواعية بحدودها، دون أن تقع في فخ التبسيط. فالمؤلف، رغم قصر المساحة المخصصة لهذا العمل، نجح في تقديم رؤية شمولية متعددة الأبعاد لمفهوم معقّد ومتشعب كالضمير (Conscience)، مستثمرًا أدوات التحليل الفلسفي والتاريخي والثقافي معًا، ومُحافظًا على خيط سردي واضح وانسيابي. ويمكن الوقوف على أبرز نقاط التميز فيما يلي:

واحدة من أبرز مزايا الكتاب هي قدرته على الإيجاز دون تفريط، أو ما يمكن تسميته بـ "الشمول في الاختزال". استطاع المؤلف أن يوجز قرونًا من الجدل اللاهوتي والفلسفي والسياسي حول مفهوم الضمير في نص محكوم بسقف حجمي صارم، دون أن يبدو المعروض مجتزأ أو مبتورًا. فقد مرّ ستروم، بمهارة ملحوظة، على شخصيات وتيارات فكرية كبرى- من أوغسطين وتوما الأكويني إلى نيتشه وفرويد- مقدمًا ما يكفي من السياق لفهم مواقفهم دون إغراق في التفاصيل. هذا النوع من الاقتصاد المعرفي يُعد مهارة نادرة، خاصة حين يكون الموضوع بهذا التعقيد.

يوظف الكتاب مقاربة جدلية واضحة بين الضمير الديني (Religious Conscience) والضمير العلماني (Secular Conscience)، دون أن يحسم المسألة لصالح أحد الطرفين، بل يطرح التطور بوصفه استجابة تاريخية وسياقية لتغير البنى المعرفية والاجتماعية. ففي حين يُظهر كيف تأسّس الضمير في إطار اللاهوت المسيحي بوصفه صوتًا إلهيًّا داخليًّا، يُبيّن كيف أعادت الفلسفة الحديثة، من خلال مفكرين مثل كانط وروسو، تعريفه بوصفه تعبيرًا عن الإرادة الحرة والعقل الأخلاقي الذاتي. هذا الطرح المتوازن يجعل من الكتاب مساحة حوارية مفتوحة، لا بيانًا انحيازيًّا لأي من النموذجين، ما يمنحه قيمة تحليلية وأكاديمية مضافة.

يمتلك ستروم مهارة لافتة في ربط المجرد الفلسفي بالملموس الثقافي، عبر استحضار أمثلة من الثقافة الشعبية (Popular Culture)، وهو ما يجعل المفاهيم النظرية أكثر حضورًا وحيوية للقارئ المعاصر. المثال الأبرز هو شخصية "بينوكيو" ورفيقه "جيميني كريكت"، حيث يتحول هذا الأخير إلى رمز استهلالي لفكرة الضمير بوصفه "الصوت الصغير في داخلنا" الذي يوجهنا نحو الصواب. هذه الأمثلة لا تُستخدم للزينة أو الترف، بل تؤدي دورًا توضيحيًّا وتأويليًّا، يعيد تعريف المفاهيم الفلسفية ضمن سياقات بصرية وروائية مألوفة، ما يُسهم في دمقرطة المعرفة الأخلاقية.

كما يتوسع المؤلف في توظيف رموز سياسية وأحداث تاريخية، مثل العصيان المدني (Civil Disobedience) ورفض أداء الخدمة العسكرية، ليؤكد أن الضمير ليس محض تأمل داخلي، بل طاقة حيوية قد تتخذ طابعًا احتجاجيًّا ومؤثرًا في المجال العام. وهنا، يُبرز ستروم أن الضمير ليس فقط أداة للتقويم الذاتي، بل محفّز للسلوك الجماعي ومصدر لتغيير الواقع.

لا يقع الكتاب في فخ التمجيد الأخلاقي أو التقديس المثالي لمفهوم الضمير، بل يُخضعه أيضًا لنقد جذري من داخل الفكر الغربي نفسه. ويُجسد هذا الاتجاه عبر عرض أطروحات نيتشه وفرويد، حيث يتحول الضمير إلى موضع إشكالي: عند نيتشه، يُعد الضمير مجرد أداة لإنتاج الذنب الجمعي المفروض على الإنسان باسم القيم المسيحية، مما جعله رمزًا للكبت والضعف، لا للتحرر الأخلاقي. أما عند فرويد، فيُعاد تفسير الضمير ضمن جهاز "الأنا الأعلى"، بوصفه بنية نفسية مشكلة من الضغوط الأسرية والمجتمعية، ما يجعل أحكام الضمير نتيجة لاشعورية لصراعات داخلية، لا تعبيرًا عن حرية أو استقلال ذاتي.

هذا الطرح النقدي يُثري الكتاب، ويمنحه بُعدًا إشكاليًّا ضروريًّا في أي تحليل لمفهوم أخلاقي مركزي، مما يُظهِر أن الضمير ليس دائمًا قوة خيّرة بالضرورة، بل قد يكون عنصرًا للرقابة والقمع، وهو ما يدفع القارئ للتأمل في مدى "صحة" أو "استقامة" ما يعده صوتًا داخليًّا للصواب.

إن نقاط القوة في هذا الكتاب تكمن في تعدد مستوياته التحليلية، ومرونته المنهجية، وجرأته في الطرح دون ادعاء. فهو يوفّق بين النظرية والتطبيق، وبين التاريخ والراهن، وبين الإيمان والنقد، في نَص يُراعي حاجات القارئ المعاصر دون أن يُفرّط في عمق الفكرة. ولعل القيمة الأهم في هذا العمل، أنه يُعيد تذكيرنا بأن الضمير، مهما تنوّعت تعريفاته، يظل أحد أعمدة الوعي الإنساني، وشرطًا جوهريًّا للحوار بين الذات والعالم.

على الرغم مما يتمتع به كتاب الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا من مزايا عديدة، مثل الاختزال الذكي، والربط بين التاريخ الديني والفكر الفلسفي، وتوظيف الثقافة الشعبية بشكل وظيفي، إلا أنه لا يخلو من عدد من القيود أو النقاط التي تُعدّ من جوانب الضعف، سواء على مستوى التغطية الثقافية، أو التحليل الفلسفي، أو الموقف النقدي من المفهوم ذاته. في هذا السياق، يمكن إبراز ثلاث ملاحظات رئيسة تمثل أبرز مواطن القصور في الكتاب.

أولى مواطن القصور في الكتاب تتمثل في الانحصار شبه الكامل ضمن الإطار الثقافي والفكري الغربي؛ إذ يركّز ستروم على تطور الضمير داخل التقاليد اللاهوتية والفلسفية الأوروبية، بدءًا من المسيحية اللاتينية مرورًا بعصر التنوير ثم التيارات النقدية الحديثة، دون أن يُفرد حيزًا موازِيًا أو حتى إشارة عابرة لتصورات الضمير في الثقافات الشرقية، وبالأخص الفكر الإسلامي، أو حتى التصورات البوذية والهندوسية التي لطالما طرحت أشكالًا من الوعي الأخلاقي الداخلي المشابه لمفهوم الضمير.

هذا الإغفال لا يُعد مجرد نقص في التمثيل الثقافي، بل يحرم القارئ من رؤية مقارِنة كان من الممكن أن تُثري المفهوم ذاته، وأن تبرز نسبيته أو تنوع مظاهره عبر الحضارات. على سبيل المثال، يُمكن للفكر الأخلاقي الإسلامي، في تصوره لـ "الضمير" أو "الوازع الديني"، أن يقدم منظورًا مختلفًا حول العلاقة بين النفس، والواجب، والرقابة الإلهية، وهو ما كان سيمنح الكتاب بُعدًا عالميًّا يتجاوز النموذج الأوروبي. كما كان يمكن للإشارة إلى مفاهيم مثل "الضمير الجماعي" في المجتمعات التقليدية، أن توسّع أفق النقاش حول فردانية الضمير وحدوده في العالم الحديث.

على الرغم مما يحسب للمؤلف من قدرة على التلخيص والتحكم في حجم المادة المقدمة، إلا أن هذا الأسلوب يؤدي في بعض الأحيان إلى طرح سطحي أو متعجل لبعض المواقف الفلسفية المعقدة، لا سيما في الفصل المخصص لتحليل موقف نيتشه وفرويد. فالقارئ الذي لا يمتلك خلفية فلسفية متينة قد يجد صعوبة في تبين عمق الخلاف بين المفكرين، أو في فهم العلاقة الدقيقة بين الضمير و"الأنا الأعلى" في فكر فرويد، أو بين الضمير و"أخلاق العبيد" في فلسفة نيتشه.

كان من الممكن للمؤلف أن يُبطئ نسق العرض قليلًا في هذه المواضع، ليمنح القارئ فرصة لفهم الروابط الداخلية بين المفهوم والمفكر، أو أن يلجأ إلى أمثلة تطبيقية توضيحية كما فعل في فصول أخرى. إن الاقتصاد اللغوي لا ينبغي أن يأتي على حساب العمق الفلسفي، لا سيما حين يتعلق الأمر بمفكرين يعدّان من أكثر الشخصيات تعقيدًا في الفكر الأخلاقي الغربي الحديث.

من النقاط التي تُثير التساؤل عند قراءة الكتاب هي غياب موقف تأويلي واضح للمؤلف إزاء الضمير: هل هو قوة بنّاءة تساعد الإنسان على تمييز الخير والشر، أم هو نتاج اجتماعي قد يتحوّل إلى عبء أخلاقي أو أداة للقمع الذاتي؟ يتنقّل ستروم بين الأصوات المختلفة التي تناولت الضمير، من أوغسطين إلى نيتشه، دون أن يُفصح عن ميله إلى أحد هذه الرؤى أو يقدّم تصورًا مركبًا يتجاوز هذه الثنائيات. صحيح أن المؤلف يهدف إلى تقديم عرض تمهيدي وليس إلى بناء نظرية جديدة، إلا أن القارئ الأكاديمي ينتظر في الخاتمة نوعًا من التموضع المفهومي أو التقويم النقدي للمفهوم نفسه، وهو ما لا يتحقق بوضوح في هذا الكتاب.

هذا الغياب يضع القارئ أمام تعددية غير موجّهة، ويجعله يتساءل عن وظيفة الضمير في العالم المعاصر كما يفهمها المؤلف: هل الضمير يُشكل ضمانة للحرية الأخلاقية، أم يمثل امتدادًا خفيًّا لسلطة المجتمع والدين والأسرة؟ وهل يمكن الوثوق بضمير الإنسان الحديث في زمن ما بعد الحقيقة؟

يمثّل كتاب الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا محاولة جادة ومفيدة لتقديم مقدمة في مفهوم شديد التركيب والحيوية، إلا أن العمل لا يخلو من حدود منهجية وثقافية، تتمثل في التمركز الغربي، التسريع في عرض المفاهيم الفلسفية، وغياب الحسم التأويلي. وهذه الملاحظات لا تُنقص من قيمة الكتاب، لكنها تؤكد الحاجة إلى استكماله بأعمال نقدية موازية تنفتح على الأفق غير الغربي، وتُعيد التفكير في الضمير كفكرة إنسانية تتقاطع فيها الذاتية، والدين، والثقافة، والسلطة، في آنٍ معًا.

خامسًا: الخاتمة (الضمير بين الامتداد التاريخي والرهانات المعاصرة)

يُشكل كتاب الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا لبول ستروم مساهمةً معرفية مكثفة في مقاربة مفهوم معقد ومتعدد الأبعاد، طالما شغل الفكر الديني والفلسفي والأخلاقي على حد سواء. ففي إطار لا يتجاوز المائتي صفحة، يسعى المؤلف إلى رسم خريطة تطورية دقيقة لمفهوم الضمير (Conscience)، بدءًا من جذوره الدينية والفلسفية، وصولًا إلى تجلياته وتحدياته في العالم المعاصر. ورغم حجم الكتاب الصغير، إلا أنه ينهض بوظيفة تأملية وتحليلية معمقة، تُحاور تاريخ الأفكار، وتُنصت لتوترات الضمير في زمن التحوّل القيمي والتقني.

إن اختيار ستروم لموضوع الضمير ليس مجرد استعادة لمفهوم كلاسيكي، بل هو إعادة طرح لسؤال فلسفي طالما ارتبط بجوهر الكينونة الإنسانية: كيف نميز بين الخير والشر؟ ومن أين نستمد معيارية أفعالنا؟ هذه الأسئلة، التي كانت في السابق تُجيب عنها العقائد الدينية أو المرجعيات الأخلاقية الجمعية، باتت اليوم تتأرجح في فضاء الفردية، والنسبية القيمية، والتشظي المعرفي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الكتاب بوصفه محاولة لتحديد موقع الضمير في زمن ما بعد الحداثة (Postmodernity)، حيث أُعيد تعريف الذات، وانكمشت المرجعيات الكبرى، وتوسعت المساحات الرمادية في الحكم الأخلاقي. وقد أجاد المؤلف في ربط الضمير بقضايا معاصرة مثل حقوق الإنسان (Human Rights)، والمواطنة الأخلاقية (Moral Citizenship)، والحرية الفردية (Individual Freedom)، محذرًا من خطر ضياع هذا الصوت الداخلي في ضجيج العصر الرقمي والتقني.

اتبعت مقاربة ستروم منهجًا تاريخيًّا تحليليًّا (Historical-Analytical Approach)، حيث حرص على تتبّع التحولات الجوهرية التي طرأت على مفهوم الضمير منذ نشأته الدينية المبكرة في الفكر المسيحي، مرورًا بتمثيلاته الفلسفية عند أوغسطين وتوما الأكويني، ووصولًا إلى النقد الراديكالي الذي وجّهه له كل من دوستويفسكي، ونيتشه، وفرويد. وقد أبان المؤلف عن قدرة رفيعة على الموازنة بين العمق النظري (Theoretical Depth) والإيجاز المفهومي (Conceptual Economy)، ما جعل الكتاب مناسبًا لكل من المتخصص والقارئ العام على حد سواء.

وعلى الرغم من طغيان المنظور الغربي – وهو أمر متوقع بحكم الخلفية المعرفية للمؤلف – فإن معالجة ستروم اتّسمت بالانفتاح والتأمل، لا بالتمجيد أو اليقين المتعالي. فقد عرض لتاريخ الضمير المسيحي بوصفه تاريخًا مليئًا بالتوترات، لا مجرد مسار خطي للارتقاء الأخلاقي، وناقش التحولات العلمانية دون الوقوع في نزعة تبجيلية أو دفاعية.

يُعد الكتاب مهمًا من زاويتين: الأولى هي التكثيف الفلسفي لمفهوم الضمير ضمن مساحة سردية موجزة، دون الإخلال بالتعقيد النظري. والثانية هي الربط الحي بين المفهوم وتجلياته العملية في الثقافة المعاصرة، سواء في السياسة، أو الإعلام، أو الحياة اليومية. هذا المزج بين التنظير والتطبيق يجعل من الكتاب مادة خصبة للمقاربات متعددة التخصصات (Interdisciplinary Approaches)، سواء في الفلسفة الأخلاقية، أو علم النفس، أو حتى الدراسات الثقافية.

كما يُحسب للمؤلف حسن استخدامه للأمثلة والنماذج الرمزية، من بينوكيو وجيميني كريكت إلى خطابات السياسيين والكتاب، مما أضفى على الكتاب طابعًا تواصليًّا دون أن يُفقده رصانته الأكاديمية. بل إن هذا التوظيف الرمزي ساعد في إظهار تعقيد الضمير بوصفه ليس فقط حكمًا عقلانيًّا، بل تجربة وجدانية وصراعًا داخليًّا دائمًا.

على الرغم من عمق الطرح، يمكن الإشارة إلى بعض الحدود في المقاربة، من بينها التركيز الحصري تقريبًا على التجربة الغربية للضمير، مع غياب شبه تام للمرجعيات الإسلامية أو الآسيوية، التي تمتلك تصورات غنية ومغايرة حول الصوت الأخلاقي الداخلي، سواء من خلال مفاهيم مثل "التقوى" أو "النية" أو "الوازع". كما أن الكتاب، بحكم اختصاره، لم يتوسع في معالجة أثر التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تشكيل الضمير المعاصر، وهي قضايا تستحق تعمقًا خاصًّا. ومع ذلك، فإن هذه الحدود لا تقلل من قيمة العمل، بل تدفع باتجاه مشاريع تكميلية يمكن أن تُبنى عليه، من خلال التوسيع الثقافي والمقارنة الحضارية، وربما تعميق البُعد النفسي أو التحليل السردي للضمير في الأدب والفن.

إن كتاب (الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا) ليس مجرد عرض لتاريخ فكرة أخلاقية، بل هو تأمل عميق في سؤال وجودي: كيف نكون بشرًا في عالم لا يَعدنا بيقين؟ في زمن التفاوت واللامبالاة، يستعيد ستروم الضمير لا كمجرد بوصلة شخصية، بل كشرط للإصغاء إلى الذات والآخر، ولتأسيس حياة تتجاوز المنفعة اللحظية والامتثال الجماعي.

يفتح الكتاب بابًا لمراجعة الضمير بوصفه قيمة مدنية وثقافية ملحة، ويقدم مقاربة تجمع بين الحس التاريخي، والتحليل الفلسفي، والحضور النقدي، مما يجعله مرجعًا مكثفًا وجديرًا بالقراءة والتدبر، خاصة لأولئك المنشغلين بأسئلة الأخلاق في عالم مضطرب.

سادسًا: التوصيات

استنادًا إلى التحليل النقدي والنتائج المترتبة من دراسة هذا الكتاب، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

n الحاجة إلى توسيع أفق النقاش الأخلاقي ليشمل ثقافات غير غربية، كالثقافة الإسلامية والشرقية، التي تمتلك تراثًا غنيًّا في مسألة الضمير والنية والمسؤولية، وهو ما أغفله المؤلف تمامًا.

n ضرورة التعمق في تحليل المفاهيم النفسية والفلسفية المرتبطة بالضمير، خاصة في فصل فرويد ونيتشه، حيث جاءت المعالجة مقتضبة نسبيًا، على حساب التوسع في الأبعاد اللاهوتية.

n اقتراح اعتماد الكتاب في المناهج التعليمية كمادة تمهيدية في الفلسفة الأخلاقية أو الفكر الغربي الحديث، لما يقدمه من عرض تاريخي وتحليلي موجز وفعال، يمكن البناء عليه في مراحل دراسية أكثر تقدمًا.

n ربط مفهوم الضمير بالتحديات المعاصرة، مثل الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والمساءلة الأخلاقية الرقمية، والاستفادة من هذا المدخل لفهم إمكانات تشكيل "ضمير تكنولوجي" يعيد تعريف المسؤولية في العصر الرقمي.

n تضمين دراسات الترجمة في القراءة النقدية، خاصًة أن الترجمة تسهم في تشكيل المتلقي العربي لمفاهيم أخلاقية، وهو ما يدعو إلى قراءة نقدية مزدوجة للنص الأصلي والنص المترجم.

([1]) بول ستروم. الضمير: مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة سهى الشامي، مراجعة هبة عبد العزيز غانم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014

([2]) Paul H. Strohm. The Department of English and Comparative Literature, Columbia University, accessed July 27, 2025. https://english.columbia.edu/content/paul-h-strohm

([3]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص10

([4]) Nicholas Ind and Oriol Iglesias (eds). In Good Conscience: Do the Right Thing While Building a Profitable Business, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, p.14.

([6]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص12

([8]) Denis McManus. Conscience, Its History and Being and Time: On Selfhood, Autonomy and an Experiment with Norms, Cham: Springer, 2022, pp.200-208

([9]) Marek Piechowiak. Thomas Aquinas – Human Dignity and Conscience as a Basis for Restricting Legal Obligations, Diametros 47, 2016, pp.64–83

([10]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص ص35-36

([11]) مليكة معراجي. نظرية جون لوك في العقل والحس وفي التسامح، مصر: الجمعية الفلسفية المصرية، 2019، ص.98

([12]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص.46

([14]) فيودور دوستويفسكي. الجريمة والعقاب، ترجمة حسن محمود، مراجعة محمد فريد أبو حديد، المركز الثقافي العربي، 2015، ص.18

([15]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص61

([17]) Avothung Ezung. The Idea of ‘Moral Relativism’ in the Philosophy of Friedrich Nietzsche, Journal of Indian Council of Philosophical Research, Vol 38, 2021, pp. 213–227

([18]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص68

([19]) William Lyons. Conscience – An Essay in Moral Psychology, Philosophy, Vol 84, Oct 2009, pp. 477 – 494

([20]) Matthew Stone. The Contradictions of Conscience: Unravelling the Structure of Obligation in Equity, Law and Critique, Vol 30, 2019, pp.159–178

([21]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص82

([24]) C.A.J. Coady. The Significance and Complexity of Conscience, Philosophia, Vol 51, 2013, pp. 2497–2516

([25]) بول ستروم، الضمير: مقدمة قصيرة جدًّا، ص90