الفلسفة السياسية للعلم: نحو نظرية عربية معاصرة

فئة : مقالات

الفلسفة السياسية للعلم: نحو نظرية عربية معاصرة

مقدمة

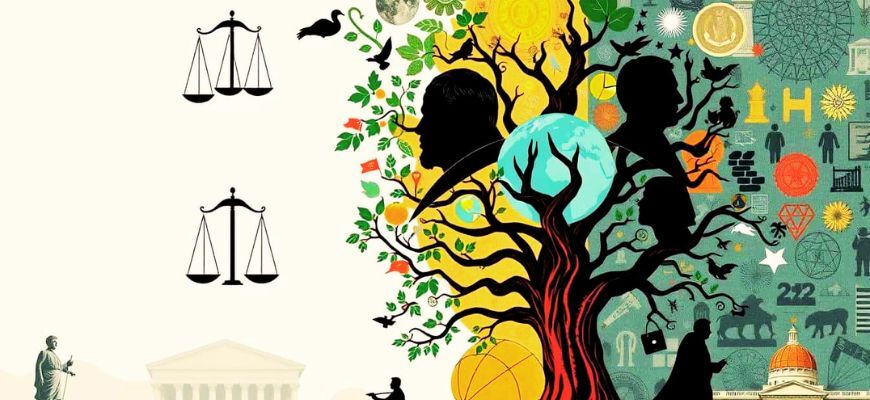

تُعدّ العلاقة بين العلم والسياسة من أكثر العلاقات تعقيداً وإشكالية في الفكر الفلسفي المعاصر. فالعلم، بما هو نشاط معرفي يسعى إلى الحقيقة، يتقاطع مع السياسة، بما هي ممارسة للسلطة وتنظيم للشأن العام، في مساحات متعددة ومتداخلة. وقد أدى هذا التقاطع إلى ظهور حقل معرفي متميز هو “الفلسفة السياسية للعلم”، الذي يبحث في الأبعاد السياسية للممارسة العلمية، وفي كيفية تأثير السلطة على إنتاج المعرفة العلمية وتوزيعها واستخدامها.

في هذا المقال، نسعى إلى تقديم رؤية متكاملة للفلسفة السياسية للعلم من منظور عربي معاصر، مستفيدين من التراث الفلسفي العربي والإسلامي، ومن التطورات المعاصرة في فلسفة العلم والفكر السياسي، ومن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية في عصر الثورة المعرفية والرقمية.

أولاً: مفهوم الفلسفة السياسية للعلم وتطورها التاريخي

1. تعريف الفلسفة السياسية للعلم

تُعرّف الفلسفة السياسية للعلم بأنها ذلك الفرع من الفلسفة الذي يدرس العلاقات المتبادلة بين العلم والسلطة، وبين المعرفة العلمية والممارسة السياسية. وهي تبحث في الأسئلة المتعلقة بالسلطة المعرفية، وسياسات العلم، والعدالة المعرفية، والديمقراطية العلمية، وأخلاقيات البحث العلمي في سياقها الاجتماعي والسياسي.

يقول الفيلسوف المغربي أبو يعرب المرزوقي: “ابتدع مؤرخو الفكر العلمي عامة والفكر السياسي خاصة ما يغنيهم عن التفسير الإبستمولوجي الكوني المقبول فلسفياً لفهم التحول في العلوم عامة وفي علم السياسة خاصة” (المرزوقي، 2016). وهذا يشير إلى أن الفلسفة السياسية للعلم تتجاوز مجرد دراسة تاريخ العلم أو تاريخ الفكر السياسي، لتبحث في الأسس الإبستمولوجية المشتركة بينهما.

2. التطور التاريخي للفلسفة السياسية للعلم

يمكن تتبع جذور الفلسفة السياسية للعلم إلى الفلسفة اليونانية القديمة، وتحديداً إلى أفلاطون وأرسطو، اللذين ربطا بين المعرفة والسلطة في نظرياتهما السياسية. لكن الفلسفة السياسية للعلم بمفهومها المعاصر تعود إلى القرن العشرين، وتحديداً إلى أعمال ماكس فيبر حول “العلم كمهنة” و“السياسة كمهنة”، وكارل بوبر حول “المجتمع المفتوح وأعداؤه”، وتوماس كون حول “بنية الثورات العلمية”.

وقد شهدت الفلسفة السياسية للعلم تطوراً كبيراً في النصف الثاني من القرن العشرين، مع ظهور الدراسات الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا، والنظريات النقدية للعلم، والدراسات النسوية للعلم، والدراسات ما بعد الاستعمارية للعلم. وقد أسهمت هذه التيارات في تعميق فهمنا للأبعاد السياسية للممارسة العلمية، وللعلاقات المعقدة بين العلم والسلطة.

في السياق العربي، يمكن اعتبار أعمال المفكرين العرب المعاصرين مثل محمد عابد الجابري، وحسن حنفي، وطه عبد الرحمن، ونصر حامد أبو زيد، وعلي حرب، وعبد الوهاب المسيري، إسهامات مهمة في تطوير فلسفة سياسية للعلم من منظور عربي وإسلامي.

ثانياً: الأبعاد السياسية للممارسة العلمية

1. العلم والسلطة: جدلية المعرفة والقوة

تعد العلاقة بين المعرفة والقوة من أهم موضوعات الفلسفة السياسية للعلم. وقد قدم الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو إسهاماً بارزاً في هذا المجال من خلال مفهومه عن “السلطة/المعرفة” (Power/Knowledge)، الذي يشير إلى أن كل ممارسة للسلطة ترتبط بإنتاج المعرفة، وكل إنتاج للمعرفة يحتوي ضمنياً على ممارسة للسلطة (فوكو، 1980).

في السياق العربي المعاصر، يمكن ملاحظة هذه الجدلية بين المعرفة والقوة في العديد من المجالات، مثل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتمويل البحوث العلمية، والرقابة على النشر العلمي، والعلاقة بين المؤسسات العلمية والسلطات السياسية.

يقول المفكر التونسي عبد السلام المسدي في كتابه “آليات الفكر وسؤال السياسة في تجليات الحداثة العربية”: “إن العلاقة بين الفكر والسياسة في العالم العربي تتسم بالتوتر والتجاذب، وهي علاقة تعكس إشكالية الحداثة السياسية في الفكر العربي المعاصر” (المسدي، 2021).

2. السلطة المعرفية والهيمنة الإبستمولوجية

تشير السلطة المعرفية إلى القدرة على تحديد ما يعدّ معرفة صحيحة ومشروعة، وما يعدّ غير ذلك. وقد أشار الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي إلى مفهوم “الهيمنة الثقافية” كآلية للسيطرة الاجتماعية والسياسية، وهو مفهوم يمكن تطبيقه على المجال العلمي أيضاً.

في السياق العالمي المعاصر، يمكن ملاحظة هيمنة إبستمولوجية غربية على إنتاج المعرفة العلمية وتوزيعها واستخدامها، وهي هيمنة تتجلى في معايير النشر العلمي، وتصنيفات الجامعات، ومؤشرات الاقتباس العلمي، وسياسات تمويل البحث العلمي.

وقد أشار المفكر المصري عبد الوهاب المسيري إلى هذه الإشكالية في كتابه “الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان”، حيث انتقد الهيمنة الإبستمولوجية الغربية وآثارها على الفكر العربي والإسلامي (المسيري، 2002).

3. العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية

تعد العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية من المفاهيم المركزية في الفلسفة السياسية للعلم المعاصرة. وتشير العدالة المعرفية إلى توزيع عادل للمعرفة العلمية وفوائدها بين مختلف الفئات والمجتمعات، بينما تشير الديمقراطية العلمية إلى مشاركة المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.

في السياق العربي، تبرز إشكالية العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية بشكل حاد، في ظل التفاوت الكبير في الوصول إلى المعرفة العلمية واستخدامها، وفي ظل ضعف المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العلمية والتكنولوجية.

ثالثاً: نحو نظرية عربية معاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

1. أسس النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

يمكن تحديد عدة أسس لنظرية عربية معاصرة في الفلسفة السياسية للعلم، منها:

أ. الأساس الإبستمولوجي: ويتمثل في تبني نموذج معرفي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتجاوز الثنائيات التقليدية مثل العقل والنقل، والعلم والإيمان، والموضوعية والذاتية.

ب. الأساس الأنطولوجي: ويتمثل في تبني رؤية وجودية تتجاوز المادية والروحانية المجردة، وتؤكد على وحدة الوجود وتكامله، وعلى مركزية الإنسان في الكون.

ج. الأساس الأكسيولوجي: ويتمثل في تبني منظومة قيمية تجمع بين القيم الإنسانية العالمية والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وتؤكد على قيم العدالة والحرية والكرامة والمسؤولية.

د. الأساس المنهجي: ويتمثل في تبني منهجية متكاملة تجمع بين المناهج العلمية المعاصرة والمناهج التراثية الأصيلة، وتؤكد على التكامل المعرفي والتعددية المنهجية.

2. مرتكزات النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

تقوم النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم على عدة مرتكزات، منها:

أ. التحرر المعرفي: ويعني تحرير العقل العربي من التبعية المعرفية والهيمنة الإبستمولوجية الغربية، وبناء نموذج معرفي أصيل ومتجدد.

ب. العدالة المعرفية: وتعني توزيع عادل للمعرفة العلمية وفوائدها بين مختلف الفئات والمجتمعات العربية، وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى المعرفة واستخدامها.

ج. الديمقراطية العلمية: وتعني مشاركة المواطنين العرب في صنع القرارات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، وتعزيز الحوار بين العلماء والمجتمع.

د. لتكامل المعرفي: ويعني تجاوز الانقسامات المعرفية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبين العلوم الحديثة والعلوم التراثية، وبناء نموذج معرفي متكامل.

ه. المسؤولية الأخلاقية: وتعني تأكيد البعد الأخلاقي للممارسة العلمية، وتحميل العلماء والمؤسسات العلمية مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع والبيئة والأجيال القادمة.

3. تطبيقات النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

يمكن تطبيق النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم في عدة مجالات، منها:

أ. سياسات العلم والتكنولوجيا: من خلال تطوير سياسات علمية وتكنولوجية تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية وتحدياتها، وتعزز الاستقلال العلمي والتكنولوجي، وتحقق التنمية المستدامة.

ب. التعليم العالي والبحث العلمي: من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وتعزيز جودة التعليم والبحث، وربطهما باحتياجات المجتمع وتحدياته.

ج. الإعلام العلمي والتواصل العلمي: من خلال تطوير إعلام علمي عربي يسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي العلمي، وتعزيز التواصل بين العلماء والمجتمع.

د. المشاركة المجتمعية في العلم: من خلال تعزيز مشاركة المواطنين العرب في الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وفي صنع القرارات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.

هـ. أخلاقيات العلم والتكنولوجيا: من خلال تطوير منظومة أخلاقية للعلم والتكنولوجيا تستند إلى القيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وتستجيب للتحديات الأخلاقية المعاصرة.

رابعاً: تحديات تطبيق النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

1. التحديات السياسية والاقتصادية

تواجه تطبيق النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم عدة تحديات سياسية واقتصادية، منها:

أ. ضعف الإرادة السياسية: حيث تفتقر العديد من الدول العربية إلى إرادة سياسية حقيقية لتطوير العلم والتكنولوجيا، وتعزيز الاستقلال العلمي والتكنولوجي.

ب. محدودية الموارد المالية: حيث تعاني العديد من الدول العربية من محدودية الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ج. التبعية الاقتصادية والتكنولوجية: حيث تعاني العديد من الدول العربية من تبعية اقتصادية وتكنولوجية للدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تطوير علم وتكنولوجيا مستقلين.

د. الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة: حيث تعاني العديد من الدول العربية من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة، مما يعيق تطوير العلم والتكنولوجيا.

2. التحديات الاجتماعية والثقافية

تواجه تطبيق النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم عدة تحديات اجتماعية وثقافية، منها:

أ. ضعف الثقافة العلمية: حيث تعاني المجتمعات العربية من ضعف في الثقافة العلمية والوعي العلمي، مما يحد من تقدير العلم ودعمه.

ب. الانقسام بين العلم والدين: حيث يسود في بعض الأوساط العربية انقسام بين العلم والدين، مما يعيق التكامل المعرفي والتجديد الديني.

ج. التقليد والتبعية الفكرية: حيث تسود في بعض الأوساط العربية ثقافة التقليد والتبعية الفكرية، مما يعيق الإبداع والابتكار.

د. الفجوة بين النخبة والجماهير: حيث توجد فجوة كبيرة بين النخبة المثقفة والعلمية والجماهير العريضة، مما يعيق التواصل العلمي والمشاركة المجتمعية في العلم.

3. التحديات المعرفية والمنهجية

تواجه تطبيق النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم عدة تحديات معرفية ومنهجية، منها:

أ. ضعف البنية المعرفية: حيث تعاني المجتمعات العربية من ضعف في البنية المعرفية والبحثية، مما يحد من قدرتها على إنتاج معرفة علمية أصيلة ومتجددة.

ب. الانقسامات المعرفية: حيث تسود في الأوساط العلمية والأكاديمية العربية انقسامات معرفية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبين العلوم الحديثة والعلوم التراثية، مما يعيق التكامل المعرفي.

ج. ضعف المنهجية العلمية: حيث تعاني البحوث العلمية العربية من ضعف في المنهجية العلمية والدقة البحثية، مما يحد من جودتها وتأثيرها.

د. التقليد المنهجي: حيث تسود في بعض الأوساط العلمية والأكاديمية العربية ثقافة التقليد المنهجي، مما يعيق تطوير مناهج بحثية أصيلة ومتجددة.

خامساً: آفاق تطوير النظرية العربية المعاصرة في الفلسفة السياسية للعلم

1. تعزيز الحوار بين العلم والسياسة

يمكن تعزيز الحوار بين العلم والسياسة في العالم العربي من خلال عدة آليات، منها:

أ. إنشاء مجالس علمية استشارية للحكومات والبرلمانات العربية، تضم علماء وخبراء من مختلف التخصصات، وتقدم المشورة العلمية لصناع القرار.

ب. تطوير آليات لتقييم الأثر العلمي والتكنولوجي للسياسات والتشريعات، وتضمين هذا التقييم في عملية صنع القرار.

ج. تعزيز مشاركة العلماء والخبراء في النقاش العام حول القضايا العلمية والتكنولوجية، وفي صنع السياسات العلمية والتكنولوجية.

د. تطوير برامج تدريبية لصناع القرار حول العلم والتكنولوجيا، وللعلماء والخبراء حول السياسة والإدارة العامة.

2. تعزيز العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية

يمكن تعزيز العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية في العالم العربي من خلال عدة آليات، منها:

أ. تطوير سياسات للوصول المفتوح إلى المعرفة العلمية، وتعزيز نشر البحوث العلمية باللغة العربية.

ب. تطوير برامج للتعليم العلمي والتثقيف العلمي للجمهور العام، وتعزيز الثقافة العلمية والوعي العلمي.

ج. تطوير آليات لمشاركة المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، مثل المؤتمرات التوافقية ولجان المواطنين.

د. تعزيز العلم المواطني والبحث التشاركي، الذي يشرك المواطنين في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.

3. تعزيز التكامل المعرفي والتجديد المنهجي

يمكن تعزيز التكامل المعرفي والتجديد المنهجي في العالم العربي من خلال عدة آليات، منها:

أ. تطوير برامج دراسية متعددة التخصصات، تجمع بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبين العلوم الحديثة والعلوم التراثية.

ب. تشجيع البحوث متعددة التخصصات، التي تتناول قضايا معقدة تتطلب تكاملاً معرفياً ومنهجياً.

ج. تطوير مناهج بحثية أصيلة ومتجددة، تستفيد من المناهج العلمية المعاصرة والمناهج التراثية الأصيلة.

د. تعزيز الحوار بين العلماء والمفكرين من مختلف التخصصات والتوجهات، وبناء جسور بين المدارس الفكرية المختلفة.

خاتمة

في ختام هذا البحث، يمكن القول إن الفلسفة السياسية للعلم تمثل حقلاً معرفياً حيوياً ومتجدداً، يسهم في فهم العلاقات المعقدة بين العلم والسلطة، وبين المعرفة العلمية والممارسة السياسية. وقد سعينا في هذا الفصل إلى تقديم رؤية متكاملة للفلسفة السياسية للعلم من منظور عربي معاصر، مستفيدين من التراث الفلسفي العربي والإسلامي، ومن التطورات المعاصرة في فلسفة العلم والفكر السياسي، ومن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية في عصر الثورة المعرفية والرقمية.

إن تطوير نظرية عربية معاصرة في الفلسفة السياسية للعلم ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة حضارية وإستراتيجية، تسهم في تحرير العقل العربي من التبعية المعرفية، وفي بناء نموذج معرفي أصيل ومتجدد، وفي تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العالم العربي.

وفي الختام، نؤكد أن الفلسفة السياسية للعلم ليست مجرد نظرية أكاديمية، بل هي ممارسة فكرية وسياسية واجتماعية، تسهم في تشكيل وعي جديد بالعلم ودوره في المجتمع، وفي بناء علاقة جديدة بين العلم والسياسة، وبين المعرفة والسلطة، وبين العلماء والمجتمع.

وبهذا نكون قد أكملنا رحلتنا الفكرية في هذا الكتاب، الذي سعى إلى تقديم رؤية متكاملة لفلسفة العلم المعاصرة، ولتحولات الذات والمعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، ولإمكانيات بناء نموذج معرفي عربي أصيل ومتجدد، يستجيب لتحديات العصر ويسهم في النهضة العربية المنشودة. # قائمة المراجع للفصل السابع: الفلسفة السياسية للعلم

المراجع العربية

- المرزوقي، أبو يعرب. (2016). الفلسفة السياسية – أو العلوم السياسية وأدواتها. مدونة أبو يعرب المرزوقي.

- المسدي، عبد السلام. (2021). آليات الفكر وسؤال السياسة في تجليات الحداثة العربية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

- المسيري، عبد الوهاب. (2002). الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. دار الفكر.

- الجابري، محمد عابد. (1991). التراث والحداثة: دراسات ومناقشات. مركز دراسات الوحدة العربية.

- حنفي، حسن. (1998). مقدمة في علم الاستغراب. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

- عبد الرحمن، طه. (2006). روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الثقافي العربي.

- أبو زيد، نصر حامد. (1994). نقد الخطاب الديني. سينا للنشر.

- حرب، علي. (2005). حديث النهايات: فتوحات العولمة ومأزق الهوية. المركز الثقافي العربي.

- قرم، جورج. (2024). الفكر والسياسة في العالم العربي: السياقات السياسية والإشكاليات من القرن التاسع عشر حتى القرن الواحد والعشرين. مركز دراسات الوحدة العربية.

- الكشو، منير. (2022). ما الفلسفة السياسية؟ بحث في مفهومها وحدودها عند الفيلسوف تشارلز لارمور. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

المراجع الأجنبية

- Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Pantheon Books.

- Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

- Popper, K. (1945). The Open Society and Its Enemies. Routledge.

- Weber, M. (1946). Science as a Vocation. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press.

- Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.

- Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Harvard University Press.

- Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Cornell University Press.

- Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

- Visvanathan, S. (1997). A Carnival for Science: Essays on Science, Technology, and Development. Oxford University Press.

- Santos, B. de S. (Ed.). (2007). Cognitive Justice in a Global World: Prudent Knowledges for a Decent Life. Lexington Books.