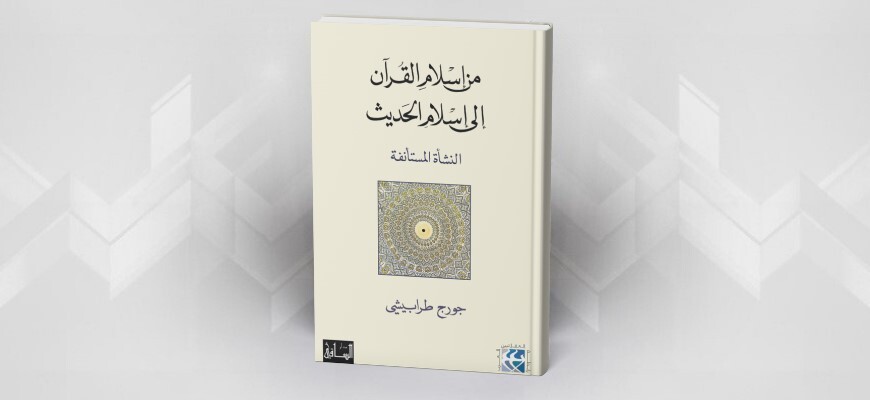

من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

فئة : قراءات في كتب

من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

موضوع الكتاب

عنوان الكتاب فيه تمييز بين نوعين من الإسلام؛ الأول هو إسلام القرآن، والثاني هو إسلام الحديث، فأول ما يتبادر إلى الذهن. ما هو تاريخ كل من إسلام القرآن وإسلام الحديث؟ وهل إسلام الحديث غطى على إسلام القرآن؟

هذا التقابل بين الحديث والقرآن في الوهي المسلم ليس أمرا جديدا، فهو حاضر منذ البدء بالنظر إلى الروايات التي تطرقت للنهي عن تدوين الحديث، والروايات التي قالت بنسخ النهي عن كتابة الحديث، وهي كالتالي: فحديث النهي عن كتابة الأحاديث بتمامه كما عند مسلم عن أبي سعيد الخدري: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عنّي، ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه، وحدّثوا عنّي ولا حرج، ومن كذب عليّ – قال همّامٌ أحسبه قال: – متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار" (صحيح مسلم). أما الحديث الذي يدل عن السماح بكتابة الحديث، فقد وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكْتُ عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه (أي فمه) فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق).

بمعنى أن قضية القرآن والحديث قد حظيت بنقاش وأقوال ووجهات نظر، لدى مختلف فقهاء الإسلام حينها في التاريخ الإسلامي، منذ القرن الثاني للهجرة، وهو الزمن الذي بدأ فيه تدوين الحديث، إلى جانب القرآن الكريم. هذا المخاض والعناية بالحديث والإقبال عليه هو وما تتبعه جورج طرابيشي، فلا خلاف بأن الأصل في الإسلام في حياة الرسول زمن مكة والمدينة، هو القرآن، فليس هناك نص عند الصحابة اسمه الحديث والرسول بينهم، فلا خلاف بأن نص الحديث هي مسألة جاء لاحقة بعد التحاق الرسول إلى الرفيق الأعلى.

تاريخ هذا المخاض في اتساع دائرة الإقبال على الحديث، والاتكاء عليه واللجوء إليه في فهم القرآن، هو ما عالجه جورج طرابيشي في كتابه "من إسلام القرآن إلى اسلام الحديث" من خلال تتبع مراحل اتساع حضور الحديث، في الثقافة الإسلامية بدءا مع الإمام عند مالك وبعده الإمام الشافعي...وهو اتساع بلغ مداه إلى درجة غطى فيها الحديث على القرآن، وأصبح مقدما عليه، رغم أن المبدأ العام عند المسلمين لا يقر بهذا الأمر؛ بمعنى أن ما هو فرع ولاحق غطى بظلاله على الأصل وهو القرآن. بدعوى العودة إلى آثار الرسول وتوجيهاته في الحياة وفي فهم القرآن والإسلام.

الكتاب من حجم كبير من 643 صفحة، وقد غطى ثمانية فصول، وهي: الفصل الأول: الله والرسول؛ الشارع والمشرع له. الفصل الثاني: من النبي الأمي إلى النبي الأممي. الفصل: الثالث: مالك ابن أنس هامش من الحرية. الفصل الرابع: الشافعي تكريس السنة. الفصل الخامس: أبو حنيفة من الرأي إلى الحديث. الفصل السادس: ابن حزم وثنية النص. الفصل السابع: العقل التخريجي. الفصل الثامن: انتصار أهل الحديث.

*- أهمية موضوع الكتاب

تعود أهمية موضوع هذا الكتاب الغني بمختلف المراجع والأمثلة النصية والتاريخية، إلى إعادة الحفر في الكثير من المسلمات التي ترسبت في العقل الجمعي المسلم، في نظرته إلى القرآن وإلى الرسول، وإلى موضوع الوحي، فهل الوحي يقتصر على القرآن الكريم؟ أم إنه يمتد إلى مختلف أقوال الرسول وآثاره وأفعاله؟ وهل القرآن يفسر نفسه بنفسه؟ أم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن وفسره؟ وما علينا إلا العودة لمختلف أقواله. كما أن هذا الموضوع من الموضوعات المنهجية التي تجعل من تاريخ كل من القرآن والحديث وجها لوجه، ففي الوقت الذي تحتفظ به الثقافة الإسلامية بمدونات متعددة عن الحديث، والمحدثون كان قولهم إن صح الحديث فهو صحيح على شروطنا، نجد بين أيدينا اليوم نسخة واحدة للقرآن الكريم، والقرآن يقول عن نفسه قال تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)"(الحجر)

موضوع الكتاب ذو طابع منهجي يحفر في مختلف المسلمات التي تتعلق بتصوراتنا عن الرسول والنبوة والقرآن والحديث، وإسلام الفقهاء وإسلام المحدثين، بالإضافة إلى أن الكتاب يحفر في زاوية البحث في موضوع التراث الإسلامي وسؤال المنهج، وهو موضوع أسال مدادا كثيرا، في الزمن الراهن. وهذا لا يعني أن جورج طرابيشي لا تحكمه مطالب أيدلوجية في قراءته لتاريخ الإسلام خاصة ما ارتبط بعلم الحديث الذي سماه بإسلام الحديث، فالرجل له منزلقات كبيرة من بينها نفي العالمية على الرسالة المحمدية، فمحمد في نظره نبي أمي تم تحويله إلى نبي أممي وهذا ادعاء باطل، لا يقول به عاقل وقارئ، بشكل علمي وموضوعي لآيات القرآن وسوره.

*- الله والرسول: الشارع والمشرع له

يستند المؤلف على قاعدة مفادها "التمييز في شخصية الرسول بين البشر الذي يتكلم من عند نفسه، والبشر الذي يتكلم من عند الله"[1] وهذه القاعدة تتفرع عنها نقطة محورية مفادها، بأن الرسول ما عليه إلا البلاغ، ومهمة البلاغ ترتبط بتبليغ ما جاءه من عند الله من الوحي، وهي مسألة تصحبها العديد من الآيات في القرآن الكريم من بينها قال تعالى: "وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) "(العنكبوت) وهذه الآية بهذه الصيغة وغيرها من الصيغ ورت ستة مواضع من القرآن الكريم. ومهمة البلاغ هنا تقترن بالتشريع، والمشرع له، فالمشرع هو الله جل وعلا أما المشرع له هو الرسول. فالقرآن لا يضم ولو آية واحدة تجعل من الرسول مشرعا. فالقرآن يضم الكثير من الآيات تذكر بمختلف الأسئلة الموجهة إلى الرسول بصيغة "يسألونك" وينتظر الرسول نزول الوحي ليقدم له جوابا عن تلك الأسئلة؛ فالقرآن يضم كلمة "قل" فالقول هنا ليس قول محمد من تلقاء نفسه، بل هو قول الوحي أي القرآن. ويمضي بنا المؤلف ليعرض الكثير من الآيات التي تتوعد الرسول، في حالة إن بدل أو غير فيما جاءه من ربه من بينها قال تعالى: "وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) "(الاسراء) قال تعالى: "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)"(الحاقة). ويضم القرآن آيات تنتقد الرسول في بعض من سلوكياته من بينها قال تعالى: "عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)"(عبس).

*- من النبي الأمي إلى النبي الأممي

يرى جورج طرابشي، بأن رسالة الرسول هي رسالة إلى قومه من العرب الذين بعث فيهم، فهو بعث في أمة أمية بمعنى أمة لا تملك كتابا دينيا من قبل، وقد تحول الرسول من النبي الأمي الذي يبلّغ إلى قومه ما شرعه له الله في القرآن، إلى رسول أممي ذو رسالة عالمية، يشرع فيه الرسول بنفسه، على لسان من دونوا مختلف الأحاديث. فهو يرى بأن فالواقع السياسي للإمبراطورية الإسلامية، نقل الرسول من حيز ما هو خاص به وبقومه، إلى حيز عموم الناس وكل الأمم والشعوب عبر العالم وهو وضع، اقتضي اللجوء إلى الاعتماد على الرسول بكونه مشرعا من تلقاء نفسه، وهي دعوت تطلبت الاعتماد على إسلام الحديث بدل إسلام القرآن.

يقول طرابيشي {والواقع أن دعوى الأممية بمعنى العالمية، لن تغلب على اللاهوت الإسلامي سواء في كتب التفسير أم في كتب الفقه، أم على الأخص في كتب الحديث، إلا في سياق التحول التاريخي والجغرافي الكبير، من إسلام الرسالة إلى اسلام الفتوحات. وهي دعوى ينقضها نقضا صريحا أيضا المعجم القرآني. ففي أربع آيات من أربع سور يؤكد القرآن أن قال تعالى: " وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً "(المائدة/48) قال تعالى: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118)"(هود). قال تعالى: " وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)" (النحل) قال تعالى: " وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8)" (الشورى) وبحكم هذا التشتت الأممي غادت القاعدة أن قال تعالى: " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47)"(يونس)}[2] إنه لأمر غريب أن يقع جورج طرابيشي في هذا التعسف المنهجي في فهم آيات القرآن، وينفي عن القرآن ورسالته، خاصية الكونية والعالمية، ولا ندري بالنسبة إليه ما هو الدافع من وراء تقديم النص القرآني كأنه خطاب فاقد للكونية والعالمية، الأمر الذي حامليه يستعينون بالحديث لتحقيق مطلب العالمية. وقد تعمد جورج طرابيشي أن يقفز على حزمة من الآيات القرآنية التي تتحدث وتؤكد عالمية الرسالة المحمدية على رأسها قوله تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)"(الأنبياء) وقوله تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)"(سبأ) لا نقصد هنا أن جورج طرابيشي لم يستحضر هذه الآيات بل عمل على تقزيمها وتهميش دورها المنهجي والمعرفي في تحديد رسالة الإسلام. وهي دعوة باطلة وربما من ورائها نية بئيسة. والله أعلم بالنيات.

*- الاهتمام بالحديث

أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم هو موطأ الإمام مالك (-179هـ)، وقد روي عن الإمام مالك أنه عرض كتابه على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة فكلهم واطأه عليه فسماه بالموطأ. ويبلغ عدد أحاديث الموطأ، في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي (853) حديثاً، وقد فضله الشافعي على كل ما صُنِّف في الحديث إلى وقته، وروي عنه قوله: ما على أديم الأرض بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك.

وقد جاء الشافعي (-204هـ) وقد قعد بشكل منهجي لموضوع الحديث (السنة) ووضعه في الدرجة الثانية من أصول الفقه، من خلال كتابه الرسالة فما كان يلزم عصر الشافعي تحول إلى تشريع بل وتقعيد للاجتهاد وللعقل المسلم "فحيثما وجدت سنة [حديث] بقية يد العقل مكفوفة"[3] والحقيقة أن كتاب الرسالة، وهو كتاب في التقعيد لأصول الفقه، قد تحول هو نفسه إلى أصل بني عليه علم أصول الفقه، فمن الصعب الخروج بالكامل، عن التقيد المنهجي الذي وضعه الشافعي لعلم أصول الفقه، وهذه من مشكلات التي تعترض من يسعى لتجديد هذا العلم. وقد ظهرت مدونات كبرى لمحدثين ربما توسعوا كثيرًا في تدوين الحديث، بالنظر إلى مدونة صحيح البخاري(-256ه) وقد ورد عن ابن حجر فيما يخص عدد أحاديث صحيح البخاري، إنه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7397) حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرار (2602) حديثاً، وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي (159) حديثاً فمجموع ذلك (2761)، وعدد أحاديثه بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082) حديثاً، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين. وظهر صحيح مسلم وكتب السنن الأربعة. (سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه) ومسند أحمد.

الواقع أن "أصحاب الحديث ما اكتفوا بتثبيت الحجية التشريعية للسنة إلى جانب القرآن، وحتى قبل القرآن، عن طريق أحاد عن طريق أحاديث تؤكد هذه الحجية، بل غالوا ...حتى أعطوا لأنفسهم الحق، عن طريق أحاديث نسبوها إلى الرسول، في أن يكونوا أنفسهم هم المشرعين، فبالحديث أثبتوا مرجعية الحديث، وبالحديث أثبتوا مرجعيتهم، وبالحديث انتصروا للحديث، وبالحديث انتصروا لأنفسهم في انتصارهم للحديث"[4] وهذا ما عبر عنه الخطيب البغدادي، في كتابه شرف أهل الحديث بقول" وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَهُ [أهل الحديث] أَرْكَانَ الشَّرِيعَةِ، وَهَدَمَ بِهِمْ كُلَّ بِدْعَةٍ شَنِيعَةٍ. فَهُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ مِنْ خَلِيقَتِهِ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتِهِ، وَالْمُجْتَهِدُونَ فِي حَفِظِ مِلَّتِهِ. أَنْوَارُهُمْ زَاهِرَةٌ وَفَضَائِلُهُمْ سَائِرَهٌ، وَآيَاتُهُمْ بَاهِرَةٌ، وَمَذَاهِبُهُمْ ظَاهِرَةٌ، وَحُجَجُهُمْ قَاهِرَةٌ، وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إلى هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأَيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ، سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَّةُ حُجَّتُهُمْ، وَالرَّسُولُ فِئَتُهُمْ، وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ، لَا يُعَرِّجُونَ عَلَى الْأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إلى الْآرَاءِ، يُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ الْمَأْمُونُونَ عَلَيْهِ وَالْعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ الْعِلْمِ وَحَمَلَتُهُ."[5]

هذه الثروة الحديثية كانت حاضرة بقوة في تفسير القرآن وفي فهم الإسلام، إلى درجة تحول الإسلام معها إلى اسلام الحديث بمعزل عن إسلام القرآن، وقد شاع في الثقافة الإسلام جدال ونقاش بين أهل الرأي في فهم وتفسير القرآن وأهل الحديث، فالشافعي لم يقم إلا بوضع قاعدة توفيقية بين الطرفين، ولكن الرهان ربحه أهل الحديث وقد شاعت أقوال كثيرة في الثقافة الإسلامية مفادها، بأن السنة [الحديث] قاضية على القرآن وهناك من رأى بأن السنة ناسخة للقرآن.

وقد ظهر اتجاه في الزمن الحاضر يحتفي بالقرآن بشكل منهجي، ويعود إليه في فهم مختلف قضايا الإسلام، فهذا التيار يرى أن القرآن هو المصدر الوحيد للإيمان والتشريع في الإسلام، فعملية الإصلاح والتجديد الديني والثقافي بدرجة أولى ينبغي أن تنطلق من تجديد المنهج في فهم القرآن. أما الحديث، فينبغي قراءته وفهمه من داخل القرآن، فهما وافق القرآن تم الأخذ به وما عارضه تم تجاوزه.

[1] جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى اسلام الحديث، دار الساقي، ط. 2، 2011م، ص.54

[2] نفسه، ص. 91

[3] نفسه، ص. 251

[4] نفسه، ص. 614

[5] أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)، شرف أصحاب الحديث، تحقيق، محمد سعيد خطي اوغلي، دار إحياء السنة النبوية – أنقرة. (دون ذكر التاريخ) ص. 9